Reportage von der Grenze zur Ukraine„Am Donnerstag wurde unser Himmel schwarz“

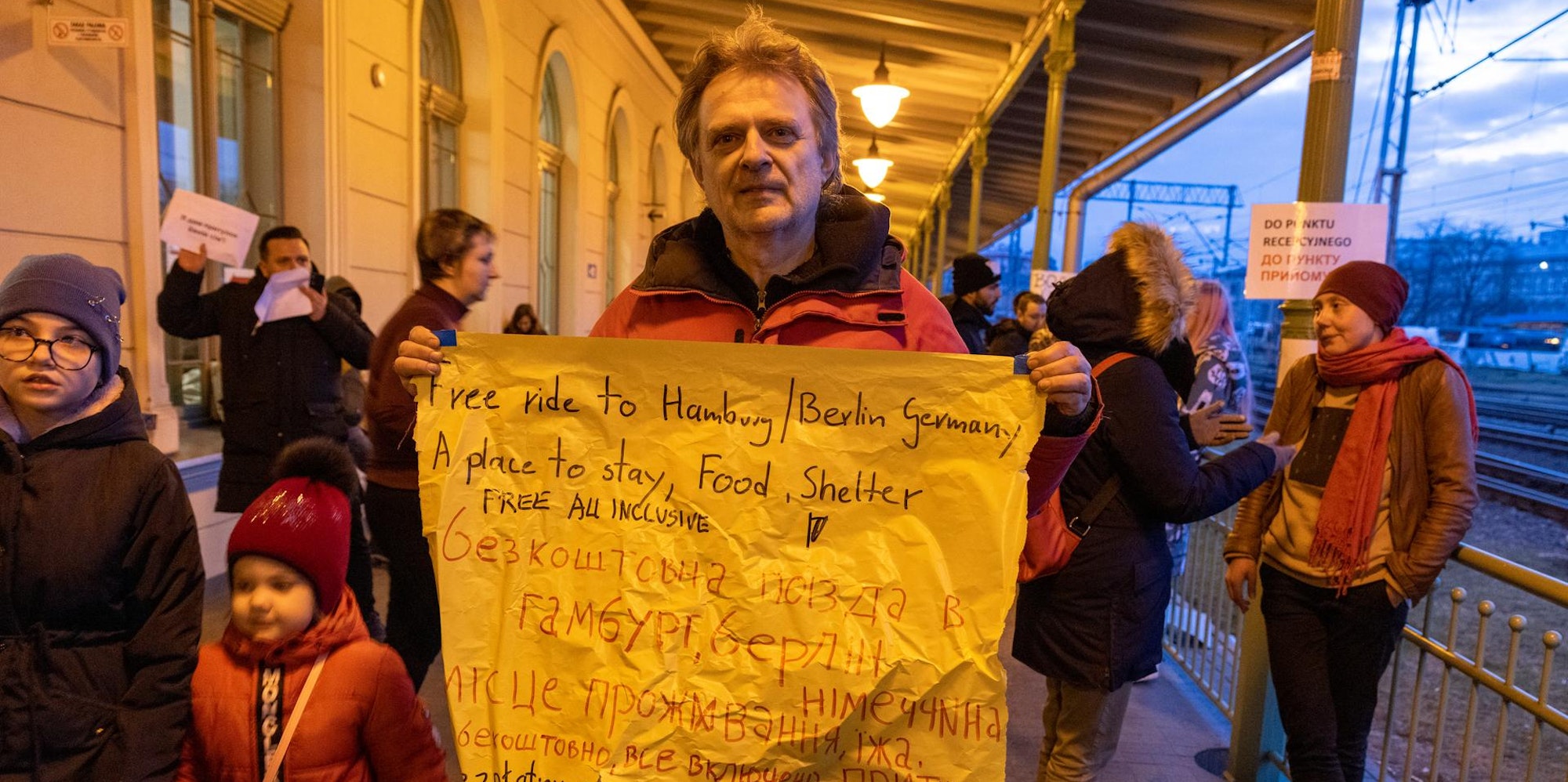

Freie Fahrt bis Hamburg oder Berlin. Matthias Kim ist extra aus Deutschland an die polnisch/ukrainische Grenze gefahren. Er hat vier Plätze frei.

Copyright: Frank Schultze, Zeitenspiegel

Przemysl/Medyka – Wir brauchen fast eine Stunde für die knapp zwölf Kilometer von unserem Hotel bis zum Grenzübergang. Das Auto rollt durch idyllische Hügellandschaften, vorbei an Kirchen und Marienstatuen, Nebelschwaden hängen über den Feldern. Wir, die Fotografen Frank Schultze und Christoph Püschner und ich, sind unterwegs durch die polnische Woiwodschaft Podkarpacie – das Karpatenvorland im Osten des Landes an der ukrainischen Grenze. Unser Ziel: Medyka, ein Dorf, zehn Kilometer vom ukrainischen Grenzübergang entfernt. Neben uns im Stau stehen Autos mit deutschen, schweizerischen und italienischen Kennzeichen, ein Van mit polnischem Kennzeichen zieht eine Gulasch-Kanone. Wir folgen der Gulaschkanone in Richtung Ukraine.

Ich entscheide: Ich fliege an die Grenze

Vergangenen Donnerstag, Weiberfastnacht in Köln. Den ganzen Vormittag gucke ich polnisches Fernsehen, die Übertragung der Ansprache des ukrainischen Präsidenten, die Reaktionen polnischer Politiker, sie können in den kommenden Tagen eine Million Flüchtlinge aufnehmen und rechnen mit drei Millionen. Ich entscheide: Ich fliege nach Polen an die Grenze.

Mein Vater arbeitete lange bei der Bundeswehr, meine Mutter ist in Lublin geboren, 100 Kilometer von der Ukraine entfernt. Ich spreche fließend polnisch, ein bisschen russisch und ukrainisch. Ich erinnere mich noch an geschlossene Grenzübergänge, Fahrten mit vollbepacktem Auto, Kaffee, Tetrapacks voll Milch und Ersatzteilen für Werkzeuge. Ich bin groß geworden mit Geschichten über Schlangen an Supermärkten und der Angst meines Vaters, dass Grenzbeamte ihn als Bundeswehrsoldaten enttarnen könnten, als er meine Mutter besuchen fuhr. Nie habe ich selbst Krieg erlebt, aber die Erfahrungen meiner Eltern sind lebendige Kindheitserinnerungen für mich.

Der Grenzübergang in Medyka ist klein. Eine leicht ansteigende Straße führt vorbei an Kiosken, Wechselstuben und einem Supermarkt am Ende der Straße. 300 Meter von der Straßenzufahrt bis zur baufälligen Abgrenzung zur Straße in die Ukraine. Links und rechts warten Menschen.

Ein Bus kommt an, hält mitten auf der Straße der Zufahrt, als die Türen öffnen, gibt es kein großes Gedrängel. Es ist der einzige Bus. Die einzige Straße. Einige der Menschen, die aus dem Bus steigen, werden abgeholt von Familienmitgliedern oder Bekannten. Die anderen schauen sich erst ein bisschen verloren um, laufen die Straße hinunter. Einige polnische Polizisten sortieren die Geflüchteten, sie sprechen mit ihnen.

Eine Familie mit vier Kindern sitzt am Straßenrand

Am Straßenrand sitzt eine Familie mit vier Kindern, sie haben einen Kinderwagen dabei, eine Trage für das kleinste Kind, sie sind alle vollbepackt. Sie kommen aus Pakistan – vielleicht mussten sie schon mal fliehen. Die Botschaften aller Länder haben ihre Staatsangehörigen aufgefordert, die Ukraine zu verlassen – Arbeiterinnen und Arbeiter, Studierende, Geflüchtete, die keine EU-Pässe haben - alle haben sich auf den Weg gemacht. So wie diese Familie. Die beiden Frauen versuchen herauszufinden, wie sie am besten nach Krakau kommen. Sie fragen sich durch, ich sage ihr, dass am oberen Ende der Straße ein Flix-Bus steht, in 20 Minuten fährt er an den nächstgelegenen Bahnhof. Nach Krakau? Nein. Aber dort sind Züge und Busse, Mitfahrgelegenheiten nach ganz Polen.

Vor einem Van sind zwei Tische aufgebaut, junge Männer verteilen Essen aus dampfenden, großen Töpfen. Auf ihren Pullovern prangt die Aufschrift World Central Kitchen. Krzysiek, einer der Freiwilligen, ist seit drei Tagen dabei. Er kommt aus Krakau und verteilt Essen am Grenzübergang. Heute gibt es Buchweizen und gedünstetes Gemüse, darüber gekochtes Fleisch in Soße.

Sam Bloch, der Organisator von World Central Kitchen, sagt: „Wir verteilen jeden Tag 2.000 warme Mahlzeiten, an jedem einzelnen der Grenzübergänge.“ Er will bleiben, bis kein Hungriger mehr ankomme. Er koordiniert die Freiwilligen, die aus allen Teilen Polens kommen und hier Essen verteilen. Weil die Infrastruktur einer großen Küche fehlt, fahren die Köche jeden Tag 270 Kilometer von Krakau nach Medyka. Nachts kochen sie in einer Großküche alle Mahlzeiten vor, am Morgen geht es zurück an die Grenze.

Der elf Jahre alte David kommt an der Hand einer fremden Frau über die Grenze

Oksana Ovsepian nimmt ihren elf Jahre alten Sohn David in die Arme und drückt ihn. Sie trägt einen langen, hellen Mantel. Es wird bald anfangen zu schneien. Oksana arbeitet seit zwölf Jahren in verschiedenen Ländern Europas – seit dem 15. Februar ist sie zum Arbeiten in Polen. Und dann wurde „am Donnerstag unser Himmel schwarz“, sagt sie mit Tränen in den Augen.

Oksanas Mann war mit David in Kiew, als der Krieg ausbrach. Der Himmel verdunkelte sich, als die Schüsse losbrachen. Er packt seinem Sohn einen Rucksack, schmiert Brote, holt Wasser und fährt los. 700 Kilometer, quer durchs Land, von Kiew nach Medyka. Die Grenzen offen, die Straßen verstopft. Stundenlang stehen sie in einer Autokolonne vor der Grenze.

Als die letzten Getränke aufgebraucht und keine geschmierten Brote für David mehr da sind, packt der Vater seinen Sohn an der Hand und verlässt den Wagen. Sie laufen. Es sind noch anderthalb Kilometer bis zum Grenzübergang, Minustemperaturen. Und dann, kurz vor der Grenze, muss David alleine weitergehen: Kampffähige Männer zwischen 18 und 60 dürfen die Ukraine nicht mehr verlassen. An der Hand einer fremden Frau läuft David über die Grenze, an Wartenden und Journalisten vorbei und findet endlich seine Mutter, die auf der anderen Seite auf ihn wartet.

„Jetzt zeigt sich, wer die wahren Brüder und Schwestern sind“, sagt Oksana Ovsepian. Ihre Stimme wird fest. Sie danke dem polnischen Volk, alles sei gut organisiert, aber sie wolle zurück. Sie liebe ihr Land.

Zwei ältere Frauen wollen zurück in ihre Heimat

Ein weißer Van hält kurz, der Fahrer kurbelt die Fenster herunter. Die Polizisten nicken, dann ruft der Fahrer auf Polnisch: „Ich fahre hinüber und habe noch Sitzplätze. Wer in die Ukraine möchte, kann mitkommen.“ Ein Polizist führt zwei ältere Frauen mit Plastiktaschen in der Hand zum Van – sie wollen zurück. Sie steigen ein, der Van fährt los. Über die Grenze in die Ukraine.

Eigentlich werden keine Fahrzeuge mehr in die Ukraine gelassen. Alex beobachtet die Szene am Van nervös. Er ist vor ein paar Stunden mit dem Auto aus Kassel gekommen, um seinen 22 Jahre alten Schwager, Shafik, abzuholen, der in Kiew studiert. Shafik schickt Nachrichten von seiner Flucht: Vor drei Tagen ist er mit einer Gruppe junger Leute losgefahren, mit dem Auto.

Dann plötzlich kein Vor und Zurück – alle steigen aus, laufen. Shafik habe sich 43 Kilometer zu Fuß durchgeschlagen, als er zum ersten Mal an die Grenze kommt. Die Beamten dort sind überfordert. Sie haben Shafik bereits zweimal abgelehnt. Beim zweiten Mal stand er ganz vorne, wäre beinahe hinübergekommen, bis ihn ein Grenzbeamter verletzt. „Er ist jung und stark, wir dachten, das schafft er. Aber er hat kein Essen, kein Trinken mehr, er ist weit gelaufen und es ist kalt“, sagt Alex.

Am Grenzübergang hier stehen viele Frauen und Kinder – auch viele Menschen aus anderen nicht-EU-Staaten. Viele von ihnen wurden noch bis vor kurzem von der polnischen Regierung als Geflüchtete abgelehnt: Afghanen, Syrerinnen, Menschen aus Somalia und dem Sudan. Die Begründungen damals, 2015, als Polen sich weigerte, Flüchtlinge über die EU-Verteilung aufzunehmen: Man brauche in Polen Kapazitäten für östliche Regionen. Westeuropa schüttelte den Kopf. Und ich zweifelte an meinem Bild von Polen: Gastfreundschaft ist polnischen Menschen sehr wichtig.

Fußverletzungen, Dehydrierungen, Rückenschmerzen

Vor einem Zelt rauchen vier Sanitäter. „Manchmal rücken wir aus, um kurz hinter der Grenze Menschen einzusammeln, die vor Erschöpfung zusammenbrechen oder nicht mehr laufen können“, erklärt mir eine von ihnen. Sie behandeln vor allem Fußverletzungen, Dehydrierungen und Rückenschmerzen. Die Menschen, die hier ankommen, haben lange Fußmärsche hinter sich. „Eben habe ich eine Frau behandelt, die hat seit drei Tagen nichts getrunken“, sagt die Sanitäterin. Und gestern dachten sie, dass im Zelt ein Kind zur Welt kommen würde. Es handelte sich dann aber nur um Vorwehen. Die werdende Mutter konnte weiterreisen. Die Sanitäterin wirft ihre Zigarette weg: „Wissen Sie, Krieg ist immer Elend.“

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir fahren nach Przemyśl. Ein Teil des Bahnhofes ist abgesperrt, die Freiwilligen treffen sich dort, koordinieren sich, ruhen sich kurz aus. An der Absperrung steht Sicherheitspersonal, der Bürgermeister der Stadt, Wojciech Bakun, kommt an, mit der rechten Hand winkt er Leuten zu, links hält er sein Handy ans Ohr. Der Bürgermeister der 65.000-Einwohner-Stadt wirkt sicher, schnell, organisiert. Als er seinen Job antrat, hat er nicht damit gerechnet, dass seine Stadt irgendwann ein Zeltlager für Tausende Flüchtlinge sein würde.

„Ich brauche nur einen Tag mit dem Auto zu fahren und bin im Krieg“, sagt Matthias Kim aus Hamburg. Der 54-Jährige ist über Cottbus nach Polen gefahren, es ist noch hell, als er in Przemyśl am Bahnsteig steht. Er habe am Samstagmorgen um 6 Uhr auf Twitter von diesem Bahnhof gelesen, Bilder von ankommenden Ukrainerinnen mit ihren Kindern und ohne Ziel. Drei Stunden, eine Übersetzungs-App und Essen für die Rückfahrt im Rucksack später sitzt er im Auto Richtung Osten. Er nehme jede Person mit, die wolle, sagt er. Er hat vier Plätze. Er hält ein Schild hoch: Mitfahrt nach Berlin oder Hamburg. Auf Polnisch, Englisch, Ukrainisch. „All inclusive.“

Plötzlich ist der Krieg so nah

In der Ankunftshalle des Bahnhofes steht ein Tisch, freiwillige polnische Helfer, junge Menschen Anfang, Mitte 20, notieren Namen von Freiwilligen. Wohin? Kraków. Wie viele? 3 Personen. Wann? Morgen Mittag, zwischen 12 und 14 Uhr. Länger dauert die Organisation nicht. Matthias lässt sich auf die Liste schreiben: vier Personen, Berlin und Hamburg. „Mein Vater erzählte, wie er als Kind Bomben hörte“, erinnert er sich. „Das hat ihn Zeit seines Lebens beschäftigt.“ Er sei selbst viel unterwegs gewesen in der Welt, auch in der Ukraine – und jetzt sei der Krieg plötzlich so nah. Für Montag hat sich Matthias Kim Urlaub genommen – er muss vier Menschen retten.