Berlin – Er war der Prophet, den keiner hören wollte. „Hallo an alle. Ich bin Li Wenliang, Augenarzt am Zentralkrankenhaus in Wuhan“ beginnt die Botschaft, die der Welt – wenn diese denn zugehört hätte – womöglich viel Leid hätte ersparen können. Den Tod von rund fünfeinhalb Millionen Menschen, allein hierzulande mehr als 111 000. Den Verlust von unbeschwerter Nähe und Vertrauen im Zusammensein. Die alltägliche Frage von Milliarden erschöpften Menschen: Hört das niemals auf?

Wenn wir jetzt ins dritte Corona-Jahr gehen, mit der fünften Welle, dann gibt es wenigstens auf diese Frage eine optimistische Antwort: Es wird besser werden. Denn wir haben gelernt. Übers Abstandhalten, über Impfstoffe und Behandlungsmöglichkeiten. Vor allem aber das Zuhören haben wir gelernt.

Eine nie gekannte Dimension Vor genau zwei Jahren warnte Li Wenliang: „Am 30. Dezember habe ich den Testbericht eines Patienten gesehen, in dem mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Sars-Coronavirus festgestellt wurde.“ Die Behörden glaubten dem 33-Jährigen nicht. Sie machten ihn mundtot: Die Polizei lud Li wegen „Verbreitung von Gerüchten“ zum Verhör.

„Ich als Wissenschaftler gehe von einer realistischen Pandemiegefahr aus“

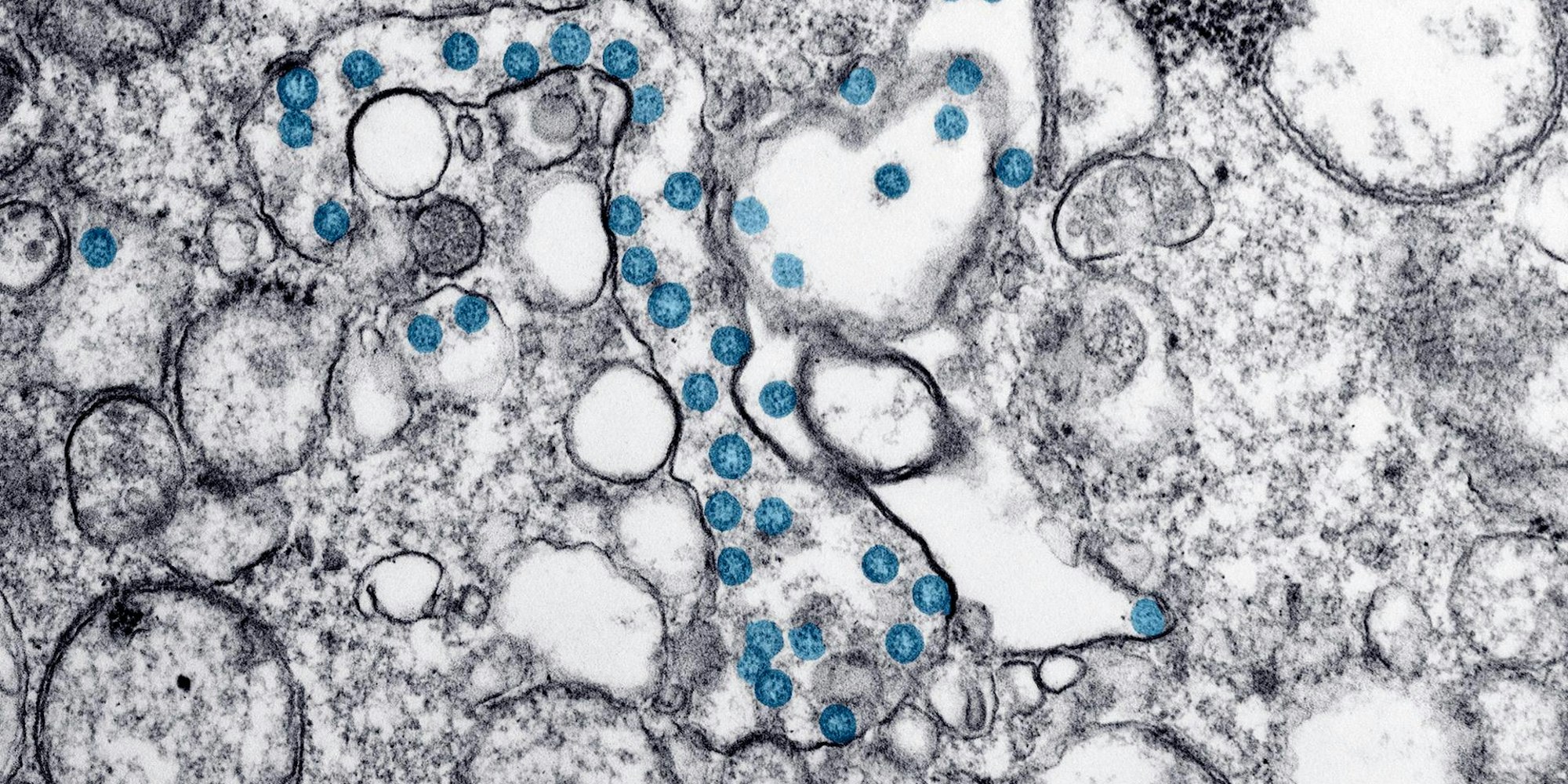

Wenige Wochen später verstarb der Arzt an dem neuartigen Virus. Er hatte sich bei einem Patienten angesteckt. Ort um Ort hat Corona danach die Welt in die schwerste Krise seit Jahrzehnten gestürzt. Eine erste Prognose wagte einer der mittlerweile bekanntesten Virologen in Deutschland schon im Januar 2020. „Ich als Wissenschaftler gehe von einer realistischen Pandemiegefahr aus“, sagte Christian Drosten von der Berliner Charité, nachdem er sich Sars-CoV-2 im Labor genauer angeschaut hatte. Die Dimension konnte da wohl noch kaum jemand erfassen.

Deutschland verfolgte aus der Distanz, wie das Virus sehr schnell sehr viele Menschen auf einmal infizierte und bei einigen eine „mysteriöse Lungenkrankheit“ auslöste. Man sah die Bilder aus Wuhan: von um Luft ringenden Erkrankten in überforderten Kliniken, geschlossenen Läden, versperrten Grenzen, leeren Straßen, Menschen in Quarantäne. Am Fernseher war zu beobachten, wie China dichtmachte. Es war auch das erste Mal, dass sich ein verhängnisvolles Muster zeigte: Die anderen Staaten warteten ab. Sie hofften, verschont zu bleiben. Corona? Weit weg. Viel Zeit blieb Europa aber nicht. Die ersten Fälle meldete Ende Januar die bayerische Firma Webasto. Mitte Fe bru ar folgten größere Ausbrüche in Bergamo und auf der Karnevalsfeier im nordrhein-westfälischen Gangelt. Anfang März kam Ischgl.

Chinas „normaler“ Alltag

Seither hat jeder und jede auf eigene Weise erfahren, was das Wort Pandemiegefahr bedeutet. Masken, Abstand, Tests und weniger Kontakte sind Alltag, Schulen und Läden waren zeitweise geschlossen, Stadien und Konzerthallen leer. Heute sind es die Bilder von Intensivstationen im eigenen Land, die uns täglich verfolgen. Ausgerechnet China jedoch hat das Virus seit Eindämmen der ersten Welle im Frühjahr 2020 praktisch ausradiert: Offiziellen Angaben zufolge haben sich in der Volks re pu blik nur 100 000 Menschen mit dem Virus infiziert, kaum 5000 sind daran gestorben.

Ist das glaubwürdig? Auch wenn die Dunkelziffer deutlich höher liegen dürfte, bestimmt die reine Infektionsgefahr nicht mehr den Alltag im Reich der Mitte.

Stattdessen verursachen die radikalen „Null Covid“-Maßnahmen des KP-Regimes traumatische Wunden in der Gesellschaft. Nirgendwo wird das derzeit so deutlich wie in der Grenzstadt Jingxi im Südosten des Landes: Mutmaßliche Corona-Regelbrecher werden dort von Sicherheitskräften vor eine Menschenmenge geführt und müssen Plakate mit ihren Fotos und Namen hochhalten. Polizisten sprühen die „Verbrechen“ an die Hauswände der „Straftäter“, um diese öffentlich zu brandmarken.

China hat sich in nur zwei Jahren grundlegend verändert

Demütigungen wie in der Zeit der Kulturrevolution (1966–1976) sind in der Pandemie wieder da. China hat sich in nur zwei Jahren grundlegend verändert: Das Land ist weitgehend virusfrei, doch international isoliert und digital bis in den letzten privaten Winkel überwacht. In Peking muss jeder Bewohner täglich Dutzende Male seine Körpertemperatur messen und den Gesundheitscode scannen lassen. Ein Alltag ohne gültigen Code ist schlicht unmöglich. Ausländer sind längst zu einer Spezies geworden, die als potenzielle Virusträger kritisch beäugt wird.

Nurmehr wenige Hotels nehmen internationale Gäste auf; geschlossene Grenzen sowie strenge Quarantäne haben dazu geführt, dass heute in Luxemburg mehr Ausländer wohnen als in Shanghai und Peking zusammen – beides Metropolen mit mehr als zehn Millionen Einwohnern. Gleichzeitig ist der Alltag für die meisten Chinesen so normal wie vor der Pandemie. Doch wehe, die Gesundheitsbehörden registrieren auch nur einen einzigen Corona-Fall: Dann reagieren sie mit drastischen Lockdowns. Zuletzt haben sie die 13 Millionen Einwohner der Provinzhauptstadt Xian in ihre Häuser gesperrt, überwacht von schwarzuniformierten Mitgliedern des Nachbarschaftskomitees.

Kein Weg für eine freiheitliche, demokratische Gesellschaft

Der epidemiologische Erfolg ist also mit einem deftigen Preisschild versehen. Die Angst vor dem Virus ist tief in die kollektive Psyche der Chinesen eingebrannt. Väter, die für ihre Arbeit in die Stadt gezogen sind, haben ihre neugeborenen Kinder nie gesehen. Studenten dürfen nurmehr zu genehmigten Anlässen den Campus verlassen. Familien, deren Kinder im Ausland leben, bleiben über Jahre getrennt.

In Berlin hat die – alte – Bundesregierung früh entschieden: Der chinesische Weg, die Infektionskurve abzuflachen, ist kein Weg für eine freiheitliche, demokratische Gesellschaft. Und doch haben auch wir, um den Kollaps der Kliniken zu verhindern und dem Virus seinen Nährboden zu entziehen, ein menschliches Grundbedürfnis geopfert: Kontakte, gemeinsames Lernen, Spielen, Arbeiten, Feiern. Da waren der erste Frühjahrslockdown, der Teil-Lockdown, der Wellenbrecher, die Notbremse. Zweimal gab es ein Aufatmen im Sommer und die Hoffnung, dass das Virus vielleicht von selbst wieder verschwindet.

Last des falschen Versprechens

Aber Fehlanzeige. Abwarten vergrößert das Problem nur. „Will man eine hochansteckende Krankheit durch Kontaktbeschränkungen bekämpfen, dann hat man die besten Chancen, wenn man diese frühzeitig einführt“, erklärt der Modellierer Jan Fuhrmann von der Universität Heidelberg. „Wartet man, bis die Zahlen bereits deutlich gestiegen sind, so wird man deutlich härtere Maßnahmen brauchen, um sich ähnlich viel Zeit für andere Interventionen wie Impfungen erkaufen zu können.“

Diese goldene Pandemieregel gilt nun auch bei Omikron, der dritten Variante, die nach Alpha und Delta zum Jahresende auftauchte und sich als fünfte Welle rasend schnell verbreitet. Schon wieder fühlt sich das Leben an wie ein nie endendes Déjà-vu. Anfang Januar treffen sich Bund und Länder, um neue Maßnahmen zu beratschlagen. Von noch einmal „harten Monaten“ spricht Christian Drosten. „Diese Welle wird stärker sein als alles, was wir bisher hatten“, sagt Anita Schöbel, die zum Infektionsgeschehen modelliert und das Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik der Fraunhofer-Gesellschaft leitet.

Hoffnungsvoller Start ins neue Jahr

2021 war Deutschland noch hoffnungsvoller in das neue Jahr gestartet. Die ersten Impfungen wurden gerade in Pflegeheimen verabreicht. Die Politik versprach, genug Impfdosen zu kaufen. Nach dem Durchimpfen über den Sommer hinweg sei die Herdenimmunität erreicht, keine Einschränkungen seien mehr nötig.

Das könnte Sie auch interessieren:

Das sei ein Fehler gewesen, kritisiert der Bonner Virologe Hendrik Streeck. Und Grund dafür, dass das Land sich unzureichend auf Herbst und Winter vorbereitet hat. „Mit der Impfung kam das Gefühl auf, dass die Pandemie vorbei ist. Das wurde auch so kommuniziert“, sagt der Experte. „Die Botschaft war: Lass dich impfen, dann ist Corona für dich vorüber. Das war ein fatales Signal. Es wurde nicht klargemacht, dass auch Geimpfte noch in der Pandemie sind.“

„Mich hat die Evolutionsfähigkeit des Virus komplett überrascht.“

Denn mit diesem Virus lässt sich nicht planen. „Ich bin davon ausgegangen, dass zwei Impfungen eine vollständige Immunisierung bedeuten und dass eine Impfquote von 70 bis 80 Prozent uns aus dem Gröbsten rausholt“, erklärte Drosten Ende Dezember der „Süddeutschen Zeitung“. „Mich hat die Evolutionsfähigkeit des Virus komplett überrascht.“ Mit einer so ansteckenden Variante, die den Immunschutz Geimpfter und Genesener umgeht, hatte so früh kaum jemand gerechnet.

Man hatte auch nicht damit kalkuliert, dass sich gar nicht alle impfen lassen wollen. Rund elf Millionen Erwachsenen fehlt hierzulande der Impfschutz. Plötzlich muss sich die Politik wieder an verminte Begriffe wie „Impfpflicht“ und „Lockdown“ herantasten. In einer schwierigen Phase: „Die Omikron-Welle trifft auf eine Bevölkerung, die durch eine fast zweijährige Pandemie und deren Bekämpfung erschöpft ist und in der massive Spannungen täglich offenkundig sind“, hielt kurz vor Weihnachten der Expertenrat der Bundesregierung fest.

Impfung verhindert großes Leid

Trotzdem stehen wir nicht wieder bei null. Die Mehrheit hat sich impfen lassen. Kontaktbeschränkungen wirken und verschaffen bei Omi kron Zeit zum Auffrischen. Nach dem Booster ist nach bisherigen Erkenntnissen mit 75 Prozent Schutz vor symptomatischer Erkrankung zu rechnen.

Dass wir viel besser dastehen als noch vor zwei Jahren, verdeutlicht auch eine Einschätzung des Robert Koch-Instituts (RKI): Ungeimpfte ha ben bei Omikron ein sehr hohes Risiko, zweifach Geimpfte ein hohes, Geboosterte nur noch ein moderates. Die Impfung hat zudem großes Leid verhindert. Eine RKI-Modellrechnung zeigt, dass mehr als 38 000 Todesfälle, mehr als 76 000 Klinikaufenthalte und fast 20 000 intensivmedizinische Behandlungen im Zusammenhang mit Covid-19 verhindert wurden.

Die Wissenschaft liefert

Die mRNA-Vakzine werden bald wahrscheinlich auch besser auf neue Varianten ausgerichtet sein. Biontech und Moderna tüfteln an Anpassungen, die noch 2022 verteilt werden könnten. Darauf jedenfalls ist Verlass: Die Wissenschaft hat in den letzten zwei Jahren geliefert – und wird es weiterhin tun.

Corona aber verschwindet nicht mehr. Man muss sich damit abfinden, immer wieder mit dem Virus in Kontakt zu kommen. „Omikron ist so ansteckend, dass nun relativ flott alle Menschen Kontakt zum Virus haben werden“, erklärt Modelliererin Schöbel. „Danach sind alle entweder genesen oder geimpft oder beides.“ Die akute Krise wird deshalb enden, auch wenn sich das im Moment nicht so anfühlt.

Schwere Verläufe könnten 2022 auslaufen

Womöglich klappt das sogar in diesem Jahr. Es sei möglich, dass die Pandemie zumindest mit ihren schweren Verläufen 2022 auslaufe, sagt Tedros Adhanom Ghebreyesus, Chef der Weltgesundheitsorganisation. Dafür sei es aber wichtig, dass bis zur Jahresmitte in jedem Land mindestens 70 Prozent der Bevölkerung geimpft seien.

Und dann? Im besten Fall haben alle irgendwann einen guten Immunschutz, die meisten erkranken nur noch mild und vulnerable Gruppen lassen sich ab und an nachimpfen. Dass dieser Zustand schon nach der Omikron-Welle kommt, ist ungewiss, aber denkbar. Eines bleibt aber sehr wahrscheinlich: „Im März oder April werden die Zahlen wieder deutlich fallen“, prognostiziert Virologe Streeck. Wir werden also wieder einen ruhigen Sommer haben. Anders als die Chinesen.

Mit dem Aufkommen von Omi kron ist die Gewissheit eingetreten, dass Chinas „Null Covid“-Isolation wohl noch auf Jahre andauern wird. Denn die heimischen Vakzine – die einzig zugelassenen im Land – sind offenbar nur wenig wirksam gegen die neue Virusvariante. Die meisten Experten glauben, dass der repressive Status quo bis mindestens 2023 anhält. (rnd)