Auf 1300 Seiten widmet sich Germanist Helmuth Kiesel der Literaturgeschichte zwischen 1939 und 1945 - dieses neue Buch hat das Zeug zum Standardwerk.

„Schreiben in finsteren Zeiten“ von Helmut KieselAll die Grautöne der Literaturgeschichte

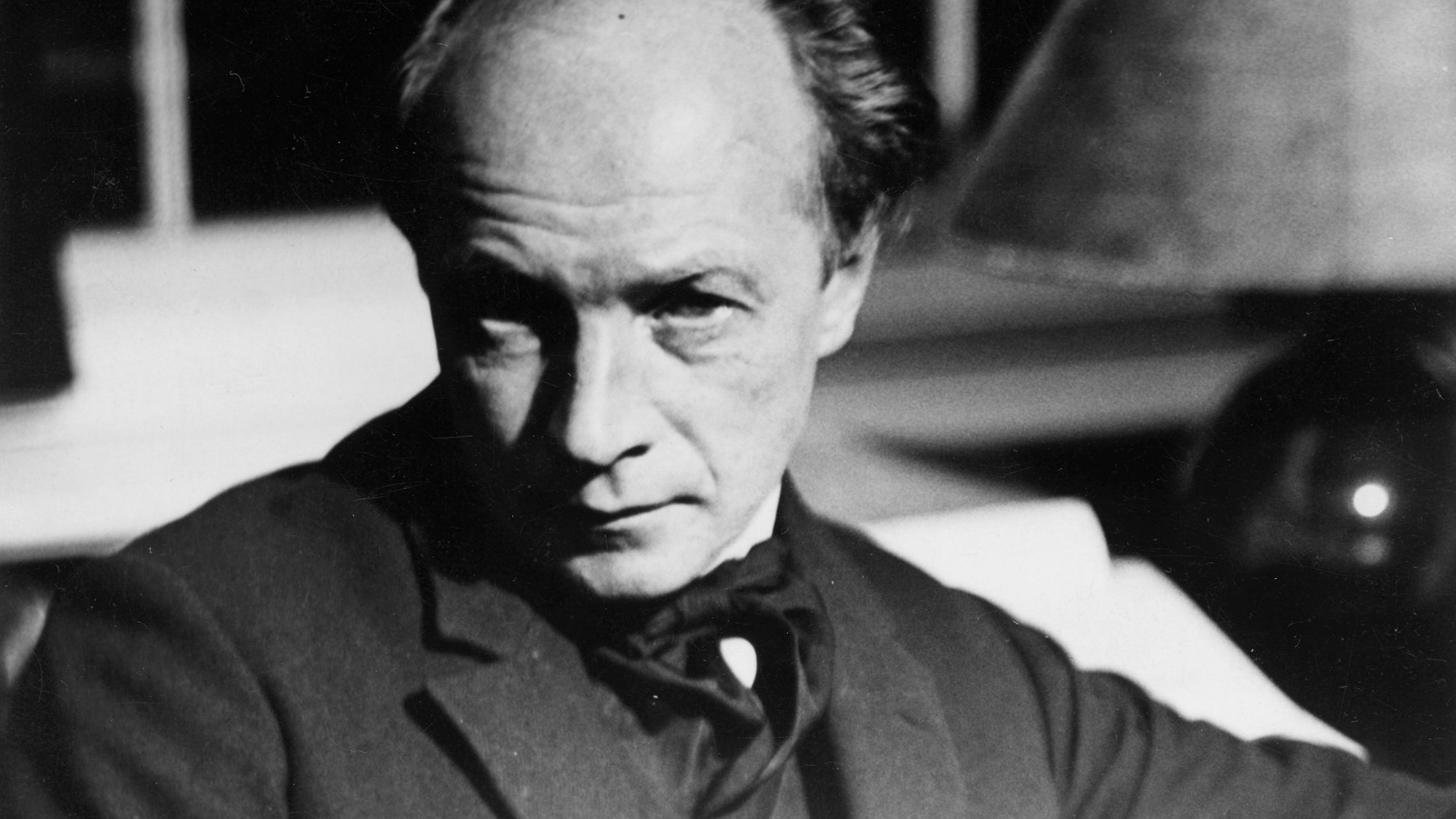

Der deutsche Dichter Ernst Wiechert (1887-1950) ist einer von vielen im NS-Staat verbliebenen Autoren, auf die Helmut Kiesel in seinem neuen Buch einen differenzierenden Blick wirft.

Copyright: IMAGO/Bridgeman Images

Im Frühjahr 1938 erreichte die Geduld der Obrigkeit mit dem Dichter Ernst Wiechert definitiv ihre Grenze: Nachdem er gegen die Inhaftierung von Pastor Martin Niemöller öffentlich protestiert hatte, wurde er verhaftet, kam ins Polizeigefängnis München und schließlich ins KZ Buchenwald, aus dem er allerdings infolge von Protesten aus dem Ausland bereits nach zwei Monaten wieder entlassen wurde. NS-Propagandaminister Goebbels reichte das nicht: Er ließ sich Wiechert kommen, putzte ihn nach Mitteilung im eigenen Tagebuch „in bester Form“ herunter und drohte ihm für den Fall fortgesetzter Unbotmäßigkeit die „physische Vernichtung“ an. Bereits Wiecherts Vernehmungsprotokoll hatte er entsprechend kommentiert: „So ein Stück Dreck will sich gegen den Staat erheben.“

Wiechert war nach 1933 kein Oppositioneller gewesen und erst recht kein Mann des Widerstandes, seine ausgeprägte Modernefeindschaft konnte ihn sogar wenigstens in Teilaspekten als Befürworter der neuen Zeit und ihrer Repräsentanten in Deutschland erscheinen lassen. Jedenfalls konnte er, beim Lesepublikum eh äußerst beliebt, ungehindert weiterpublizieren – übrigens auch nach seinem KZ-Aufenthalt. Das Regime ließ es sich sogar nicht nehmen, ihn mit der Einladung zur Propagandaveranstaltung des ersten „Weimarer Dichtertreffens“ auf subtile Weise zu demütigen. Das Manuskript seines heute bekanntesten Buches „Der Totenwald“ – ein Alptraum-Bericht über die Buchenwald-Wochen – vergrub er freilich im Garten seines Hauses, es wurde erst nach Kriegsende veröffentlicht.

Thomas Mann: „Sie sollten alle eingestampft werden“

Wiechert ist ein Beispiel für das massive Fehlurteil, das Thomas Mann 1945 über die zwischen 1933 und 1945 in Deutschland gedruckten Bücher ergehen ließ: „Ein Geruch von Blut und Schande haftet ihnen an. Sie sollten alle eingestampft werden.“ Missbilligend zitiert es der emeritierte Heidelberger Literaturwissenschaftler Helmuth Kiesel, ausgewiesener Experte für die literarische Moderne, in seiner neuen Geschichte der deutschsprachigen Literatur zwischen 1933 und 1945 – „Schreiben in finsteren Zeiten“ lautet ihr Titel in Anlehnung an Brechts berühmtes Gedicht „An die Nachgeborenen“.

Besagtes Zitat steht im „Epilog“ auf Seite 1307 (!). Das kommt nicht von ungefähr, denn einen großen Teil seiner vorgängigen Arbeit verwendet Kiesel darauf, es dokumentierend, interpretierend und argumentierend zu widerlegen. Eindrucksvoll macht er deutlich: Auch die Farbe der Literaturgeschichte ist nicht schwarz oder weiß, sondern grau in den vielfältigsten Übergängen und Schattierungen. In dieser Perspektive rehabilitiert der Verfasser auch das oft genug (und teilweise zu Recht) ideologiekritisch beargwöhnte Phänomen der „Inneren Emigration“ unter den im NS-Staat verbliebenen Autoren.

Literaturgeschichte ist nicht schwarz oder weiß

Wer im Dritten Reich beruflich und auch physisch überleben wollte, kam gar nicht umhin, Anpassungsstrategien zu fahren und Kritik indirekt, in verdeckter, für die Zensur nicht dingfest zu machender Schreibweise unterzubringen. Das konnte zum Beispiel durch allegorische Verfremdungen oder – gattungsbezogen – die Flucht in den historischen Roman geschehen: Wer über die Münsteraner Wiedertäufer oder die spanische Inquisition schrieb, mochte damit die aktuelle Diktatur meinen – aber das musste man ihm dann halt auch nachweisen. Kiesel hält es für möglich, dass die Zensoren oft genug gute Miene zum bösen Spiel machten – weil dem System eine offen geführte Diskussion über die Ähnlichkeiten zwischen Schreckensregimen der Vergangenheit und der Gegenwart alles andere als zupass gekommen wäre.

Nun ist deutschsprachige Literatur zwischen 1933 und 1945 naheliegend nicht nur „binnendeutsche“ und auch nicht nur Schweizer und österreichische Literatur (vor und nach dem „Anschluss“), sondern ganz wesentlich Exilliteratur, deren Autoren sich mit ihrem Exil selbst wie mit den Umständen auseinandersetzten, die zu ihm geführt hatten. Die „finsteren Zeiten“ aus ihrem Schreiben zu verbannen, schafften die wenigsten. Und sie wollten es auch nicht, es war der Drang, zwischen Hass und Angst die persönliche wie die Epochensituation zu reflektieren, der sie – Brecht hat das unnachahmlich in seinem Gedicht „Schlechte Zeit für Lyrik“ beschrieben – stets aufs Neue an den Schreibtisch trieb.

Differenzierende Abwägung ohne Beschönigung

Kiesel vernachlässigt die Exilliteratur keineswegs, aber ein Schwerpunkt seiner Darstellung scheint eben doch auf der im Herrschaftsbereich der Nazis entstandenen zu liegen. Während diese lange Zeit im Schatten der allgemeinen Rezeption stand, allenfalls das Interesse „kritischer“ Germanisten auf sich zog und aufgrund des Entstehungshintergrunds tendenziell als künstlerisch nicht satisfaktionsfähig galt, betreibt Kiesel auf einer denkbar breiten Basis der Quellenrecherche und -auswertung wenigstens eine (Teil-)Rehabilitation. Keineswegs beschweigt oder beschönigt er die Existenz makelloser NS-Propaganda, aber lang ist die Liste der Autoren – Fallada und Bergengruen, Carossa und die Jünger-Brüder, Schneider und Langgässer sind nur einige Namen –, die er einer sorgfältig differenzierenden Abwägung unterzieht.

Generell erheischt Kiesels – stilistisch vielleicht nicht brillante, aber allemal konzise und flüssige und auf literaturwissenschaftliche Arkansprache wohltuend verzichtende – Bewältigung gigantischer Stoffmassen rückhaltlose Bewunderung. Viele andere wären an dieser Aufgabe verzweifelt. Auch der zeitgeschichtliche Kontext – bei diesem Gegenstand vielleicht noch wichtiger als bei anderen Epochen – wird zuverlässig erschlossen und integriert. Weithin zu überzeugen vermögen die Gliederungsprinzipien: Eine grobe Ordnung ist durch die Chronologie vorgegeben, die allerdings mit thematischen Gesichtspunkten – etwa die Unterscheidung von binnendeutscher und Exilliteratur – und Gattungsaspekten – Lyrik, Drama, Roman – verschränkt wird. Dass da einiges arbiträr ist, nicht ganz schlüssig überkreuzgeht, fällt nicht sehr stark ins Gewicht. Der Aufbau des Buches gestattet es jedenfalls dem Leser, die mehr als 1300 Seiten nicht am Stück zu lesen – er kann sich ohne Verständniseinbußen auch einzelne Kapitel herauspicken und anhand des Registers das Ganze sozusagen als Handbuch benutzen.

Die „richtige“ Gesinnung macht noch lange keine gute Literatur

Wer es von vorne bis hinten liest, tut dies mit Gewinn, aber auch mit Anstrengung. Kiesel bleibt nicht im Allgemeinen stecken, sondern kommt immer zu den Texten selbst. Indes kann er es oft, aber eben nicht immer vermeiden, einen avancierten Zettelkasten hinzustellen. Der Gefahr, in eine parataktische Aufzählung dessen zu verfallen, was es da so alles gegeben hat, ist er sich selbstverständlich bewusst. Er sucht ihr durch Rhythmisierung nach übergeordneten Aspekten, durch punktuelle Ausführlichkeit und anderweitige Raffung zu entgehen, auch immer wieder durch die exemplarisch-vergleichende Gegenüberstellung von jeweils zwei Texten. Aber die Texterschließung mit Autorenbiografie, Werkentstehung, Inhaltsangabe, Interpretation und Rezeption folgt doch immer wieder dem nämlichen Muster. Möglicherweise aber geht das auch nicht anders.

Bemerklich ist auch eine gewisse Theorieabstinenz. Sie fällt vor allem bei einem nicht ganz unwichtigen Thema auf: der Qualitätsdiskussion. Kiesel weicht ihr keineswegs grundsätzlich aus, kursorisch flackert sie immer wieder auf: Die „richtige“ Gesinnung macht noch lange – der Autor zeigt es überzeugend an der Exilproduktion – keine gute Literatur. Andererseits gibt es NS-nahe Bücher, die handwerklich durchaus gehobenen Ansprüchen genügen, jedenfalls nicht rundum als „Schund“ zu qualifizieren wären. Indes hätte all das eine grundsätzlich-systematische Erörterung verdient gehabt – die sich für den dargestellten Zeitraum nun wirklich aufdrängt. Kann man zum Lobe des Antisemitismus ein gutes Buch schreiben, fragte einst Jean-Paul Sartre – und verneinte das stante pede. Aber so einfach ist die Sache nicht: Es geht hier um die notwendige systemische Unterscheidung von Ethik und Ästhetik.

Den Wert der Untersuchung können solche Einwände nicht nachhaltig schädigen. Kiesel hat ein Buch auf dem neuesten Stand der Forschung vorgelegt, das alles Zeug hat, ein Standardwerk zu werden. Es ist ein würdiger – einstweiliger – Schlussstein für die im Beck-Verlag erscheinende „Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart“. Das „Refurbishing“ der guten alten De Boor/Newald'schen Literaturgeschichte kommt damit zu einem glücklichen Ende. Jedenfalls klaffen da derzeit keine Epochenlücken mehr. Freilich: Kommt Literaturgeschichte je an ihr Ende?

Helmuth Kiesel: „Schreiben in finsteren Zeiten. Geschichte der deutschsprachigen Literatur 1933 – 1945“, C.H.Beck, 1392 Seiten, 68 Euro