Ich will nicht Mutter seinDiese Frauen entscheiden sich für ein kinderloses Leben

Die Zeit alleine genießen: Viele Frauen entscheiden sich heutzutage bewusst für ein kinderloses Leben.

Copyright: dpa

- Wenn Frauen keine Kinder bekommen wollen, betrachten Mütter das oft mit scharfem Blick.

- Dabei sind es so viele, dass von einem Phänomen kaum die Rede sein kann.

- Aber endet je der Gedanke an die Möglichkeit der Mutterschaft? Wie denkt eine Frau darüber, die keine Kinder mehr kriegen könnte, selbst wenn sie wollte?

- Eine Geschichte aus unserem Archiv.

Köln – Meine Patentante war Tankstellenpächterin. Aral. Sie beschäftigte einen Tankwart. Max. Max siezte meine Patentante, er trug einen Blaumann und zog Windschutzscheiben akkurat ab. Meine Patentante duzte Max, fuhr ein Mercedes Cabrio in dunklem Blau und reiste viele Jahre mit meiner echten Tante im Spätsommer nach Ischia.Das war in den Achtzigern. In meiner Kindheitsumgebung gab es viele Frauen, die keine Kinder hatten. Es schien mir nie bemerkenswert, ob eine Frau Familie hatte, einen Mann. Meine Patentante war eine dieser Frauen. Sie führte eine Tankstelle in einer Kleinstadt. Auch die anderen arbeiteten Vollzeit, sie gingen kegeln, hatten Freundinnen und verreisten mit dem Bus.Das ist auch jetzt noch so, in meiner Familie und in meinem Bekanntenkreis haben viele Frauen keine Kinder. Sie sind nicht Teil der Bewegung #BirthStrike, in der sich junge Menschen zusammenfinden, die aus Angst vor Umweltzerstörung, wie sie sagen, kinderfrei bleiben wollen. Jede dieser Frauen hat eine eigene Geschichte.Meine Kolleginnen fanden das interessant, nicht BirthStrike, dennoch gewollt kinderlos zu sein – jeder spreche doch mal so über Freundinnen, sagte eine: Warum hat die eigentlich keine Kinder? Da sind wir plötzlich normativ. Nur für einen Moment, denn wir wissen ja, dass das eine komische Frage ist. Denn es steckt etwas dahinter. Bist du nicht wahnsinnig unglücklich? Hast du nicht irre Angst, später allein zu sein? Also gingen wir der Frage nach, oder besser: den Geschichten.

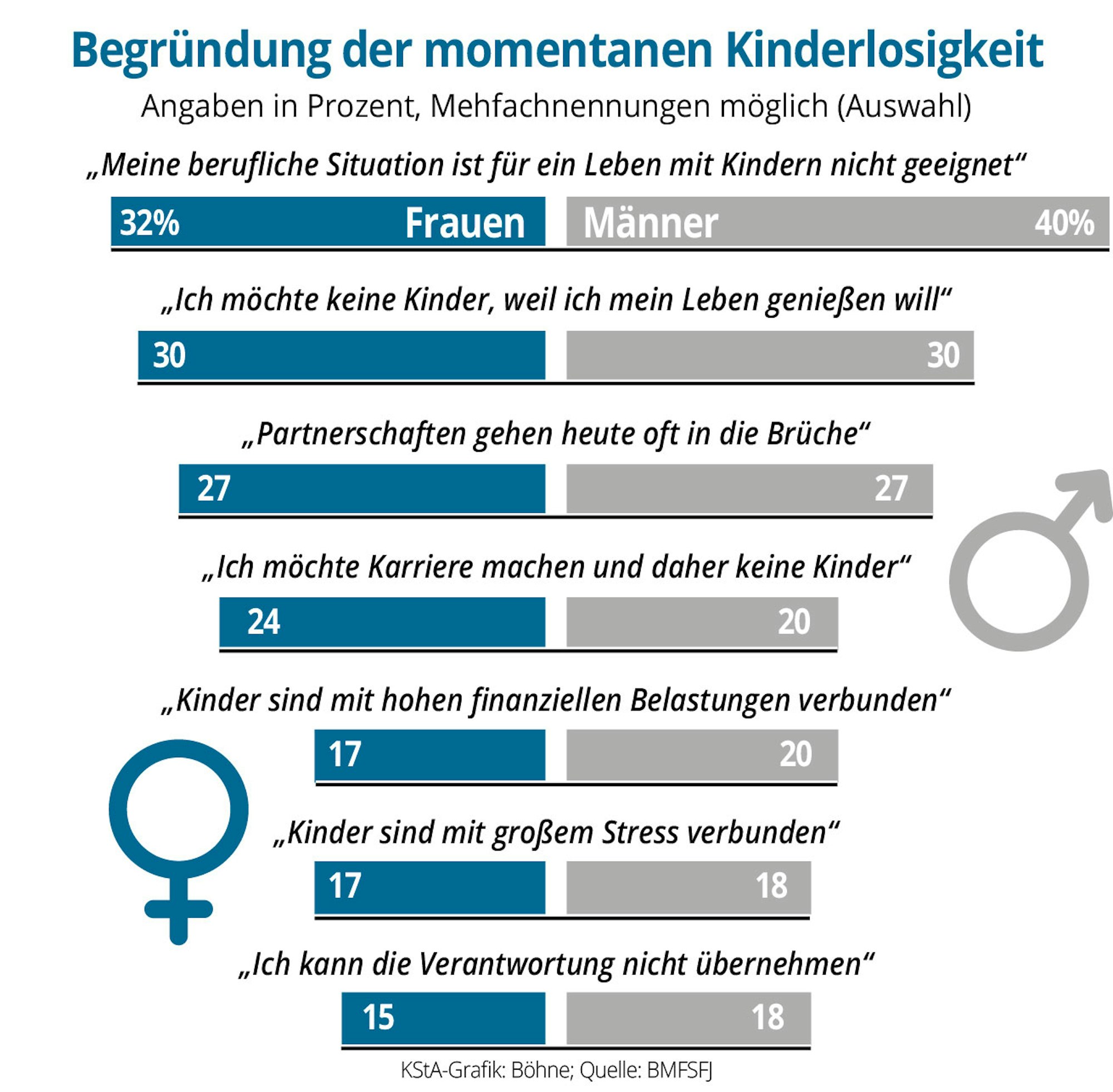

Vor mir hat sich selbstverständlich schon die Wissenschaft mit dem Thema beschäftigt. Die Studie „Kinderlose Frauen und Männer – Ungewollte oder gewollte Kinderlosigkeit im Lebenslauf und Nutzung von Unterstützungsangeboten“ wurde für das Bundesfamilienministerium erstellt und bringt Zahlen von Menschen zwischen 20 und 50 aus allen Milieus auf den Tisch. Da liegen sie – ohne die Geschichten. Noch in diesem Jahr soll die Studie überarbeitet erscheinen. BirthStrike wird in der Erhebung keine Rolle spielen, sagt ein Sprecher des Ministeriums. Bei der Neuauflage geht es nur noch um ungewollte Kinderlosigkeit. Die meisten Kinderlosen sind das nämlich nur jetzt, später sind sie dann doch Eltern – das nennt man Lebensverlaufsperspektive – eine dynamische Angelegenheit. Der kleinste und interessanteste Teil der für die aktuelle Studie Befragten ist mit 13 Prozent aber der, der dauerhaft sagt: Ich will nicht Mutter sein.

„Ich wusste schon früh: Ich will nicht Mutter sein“, erzählt mir Anna Läufer. Ihr mangelt es an nichts, was aus soziokultureller Sicht für die Elternschaft optimal wäre: Gesundheit, Partnerschaft, Empathie und Begeisterung für Kinder – alles da. Der 45-jährigen Gymnasiallehrerin aus Düsseldorf ist es zwar lieber, dass ihr richtiger Name hier nicht erscheint, aber ihre Geschichte erzählt sie. Auch, weil sie die Frage nach ihrer Kinderlosigkeit komisch findet, da sie statistisch doch überhaupt nichts Besonderes sei. „Kinderlosigkeit ist in allen Altersgruppen, Lebensphasen und Milieus eine weit verbreitete Normalität“, lautet ein zentraler Befund der Kinderlosen-Studie.

Innere Prüfung

„Um nicht zu sagen übergriffig – das ist diese Frage doch“, findet Anna Läufer. „Man mag mich für jünger halten, aber da schwingt doch immer eine innere Prüfung mit, von mir und von sich selbst“, sagt sie und dreht das lange schöne Haar zu einem Knoten auf dem Kopf. Gibt es ein Defizit, physisch, psychisch? Zeitpunkt verpasst? Kein Mann? Egoistisch? Man möchte Schlüsse ziehen. Ist die besser dran als ich? Der Gipfel in ihrer Erinnerung: Die Frage der Gynäkologin, kurz nach dem 40. Geburtstag: „Frau Läufer, ich kann sie immer noch nicht überzeugen, ein Kind zu bekommen?“

Meist bleibt ihre Antwort knapp. „Aber interessant finde ich, dass mich schon einige junge Frauen um die Dreißig befragt haben. Da merke ich, wie intensiv dieses Abwägen ist, und dass Kinderkriegen durchaus nicht für alle gesetzt ist.“ Und bei ihr selbst – kam der Entschluss nie ins Wanken? „Ich habe dieses Sehnen nach Familie nie gehabt und daran bisher auch nie gezweifelt. Das heißt aber nicht, dass ich das Thema nicht bedacht hätte. Nach dem Studium und Referendariat, zudem in einer langjährigen guten Partnerschaft, wo mir aber klar war, dass mein damaliger Partner unbedingt Familie haben wollte, habe ich meine Haltung überprüft. Die Beziehung ging auseinander. Auch Anfang vierzig habe ich noch einmal nachgedacht – aber letztlich blieb ich dabei und bleibe damit auch zufrieden.“

Die große Netto-Null

Mit der Zufriedenheit ist das so eine Sache, sie kommt für uns kurz vor Glück. Manchmal erstaunt es, was bei Menschen zu diesem erstrebenswerten Zustand führt – oder eben nicht. Martin Schröder findet es immer noch überraschend, dass bei seiner großen Untersuchung „Wann sind wir wirklich zufrieden“ (Bertelsmann-Verlag), sich partout kein Unterschied zwischen Familienmenschen und Kinderlosen ausmachen lässt.

„Einerseits zeigten auch schon frühere Zufriedenheits-Studien, dass sich gerade in dieser Frage kein Zusammenhang ergibt“, sagt der Soziologe, der an der Marburger Uni lehrt und in Köln lebt. „Aber mir erscheint das Ergebnis trotzdem sehr interessant. Gerade bei der Frage Kinder oder nicht würde man einen Zusammenhang mit Zufriedenheit doch erwarten. Wir machen uns ja unheimlich viele Gedanken darüber.“

Wie sehr es dabei um die Lebensglückentscheidung auch gehen mag, die Forschungsergebnisse zeigen: In vergleichbaren Lebenssituationen steht die Zufriedenheit nicht in Zusammenhang mit einem Leben mit oder ohne Kind. Die These des Soziologie-Professors: Kinder machen Mühe, kosten Zeit und Geld und eine umfängliche Lebensumstellung – Schröder verkürzt und spitzt zu. Die „Belohnung“ dafür sind die Kinder selbst. Sie wiegen in der Alltagsgleichung den Verlust von vielen Freiheiten auf.

Könnte man sich zu den Kindern die schönen Dinge des kinderlosen Lebens erhalten, würde sich wohl ein anderes Ergebnis zeigen. Aber so? Kinderlose dagegen übertrumpfen Familien in puncto Zufriedenheit auch nicht. „Unterm Strich ergibt sich netto eine große Null.“ Aber ist das nicht eine Rechnung mit zu vielen Faktoren? „In anderen Kategorien gibt es diese klaren Unterschiede bei der Zufriedenheit durchaus, manchmal auch sehr verblüffende“, kontert Schröder. „Wenn man verheiratet ist oder lange in einer festen Partnerschaft lebt, ist die Zufriedenheit deutlich höher als bei Menschen ohne Bindung.“

Copyright: Böhne

Anna Läufer ist verheiratet. Ich sehe eine Frau, die glücklich wirkt, die Pläne hat, einen sinnstiftenden Beruf, in einer erfüllten Beziehung lebt, ihr Mann hat einen erwachsenen Sohn, der in der Corona-Krise über Wochen bei ihnen wohnte, alle verstehen sich gut. „Trotzdem bin ich froh, dass wir jetzt wieder mehr Abstand haben können.“

Anna Läufer kommt aus einer matriarchalisch geprägten Familie. Von dieser Seite sei nie Druck entstanden, auch wenn die Familienlinie mit ihr endet. „Meine Mutter hat immer gesagt: Überlege dir gut, was es bedeutet, Kinder zu haben.“ Anna Läufer sagt ganz offen, dass sie die Verantwortung, die Lebensveränderung, das Risiko, in tradierte Rollenbilder gedrückt zu werden, die vielen unwägbaren Momente von Betreuungsnot bis finanzielle Verpflichtung nicht übernehmen wollte.

„Ich weiß, jetzt kommt die innere Waage vieler Mütter, die denken: Aber man bekommt doch auch so viel. Die nie zuvor gekannte Liebe, das Vertrauen, das Glück der Familie – da muss doch eine Leere entstehen.“ Von Leere will Anna Läufer nichts wissen. „Für Kinder räumt man ja erst mal alles frei, schafft den Raum, um überhaupt den Platz für die langen Jahre Familienzeit zu haben.“

Wesen nicht ausgelebt

Jetzt muss ich wohl alles fragen, was in diese innere Waagschale geworfen wird, über die man heimlich abgleicht, ob es ein „richtigeres“ Leben gibt. Als Mutter fühle ich mich befangen. Was ist mit Einsamkeit im Alter? Die Augenbrauen gehen weit nach oben, die Lehrerin spricht zu einer naiven Schülerin. Geschieht mir recht. „Ich bin Einzelkind, ich war es immer gewohnt, Freundschaften aufzubauen und zu pflegen. Meine Freunde sind ganz unterschiedliche Menschen, auch in ganz unterschiedlichen Altersstufen, warum soll sich das ändern? Ich sehe um mich rum in meinem Alter auch niemanden, der sich in ausreichendem Maß um seine Eltern kümmern könnte – wenn man das überhaupt will. Selbst mein Mann und ich, ohne Kinder aber mit Jobs, haben nicht die Zeit, den Ansprüchen meiner Mutter an Gesellschaft und Zuwendung gerecht zu werden – und wir pflegen durchaus einen guten Kontakt. Ich glaube, da machen sich viele Menschen etwas vor.“

Wenn Regina Morn Familien in ein zu gutes Licht stellt, holt sie ihre Freundin auf den Boden der Tatsachen zurück. So in der Art: Nicht alle Eltern haben ein gutes Verhältnis zu ihren Kindern; Enkel verlieren spätestens in der Pubertät das Interesse an Großeltern; und willst du von der Gnade deiner Nachkommen abhängig sein, ob du mit ihnen zusammen Weihnachten feiern darfst? „Da mag sie Recht haben, aber ich empfinde, ich habe ein Stück meines Wesens nicht ausgelebt. Ich habe einen Bereich dessen, der mich ausmacht, nicht gelebt, weil ich es nicht konnte, weil ich keine Kinder hatte.“

Der analytische Teil von Regina Morns Persönlichkeit sagt das. Regina Morn hat ihre Karriere vor vier Jahren mit 60 beendet, sie war Partnerin in einer Unternehmensberatung, hat sich in einer Männerdomäne durchgesetzt. Ihre Art ist auffällig zugewandt, aufmerksam, offener Blick, warme Stimme, sie streicht die Haare glatt, sagt, sie habe eine „entsetzliche Mischung“ aus Emotionen und Verstand. „Als ich aufhörte, übernahm mein damaliger Partner meine Klienten und sagte süffisant: Ich spiele aber nicht wie du die Mutter für alle! Das stimmte schon ein bisschen, aber ich habe das sehr gerne getan, mich um alles gekümmert und viel von den Menschen gewusst.“

„Heute weiß ich: It doesn’t work“

Zu unserem Gespräch kommt es, weil ich glaubte, Regina Morn sei wie Anna Läufer das Paradebeispiel aus dem 13-Prozent-Pool: Kümmern ja, aber nicht um eigene Kinder. Tatsächlich stellt sich schnell heraus, sie zählt zu der größten Studien-Kategorie der dauerhaft Kinderlosen, die man die Aufschieberinnen nennen könnte. Die Autoren der wissenschaftlichen Erhebung schreiben: Die privaten, partnerschaftlichen oder beruflichen Umstände waren irgendwann nicht mehr geeignet oder das Leiden an der unerfüllten Kinderlosigkeit werde zu groß, sodass sich die Betroffenen „zu einer biografisch neuen Haltung eines Lebens ohne Kinder durchgerungen haben“. Ein Prozess.

„Ich bin immer davon ausgegangen, ich könne alles planen. Heute weiß ich: It doesn’t work. Könnte ich diese Biografie noch mal angehen, müsste ich Männer klüger auswählen.“ Sie erzählt von einer berührenden Freundschaft, ihrer besten Freundin Sofie, (beide Namen geändert), die vor zehn Jahren starb. „Wir waren sehr unterschiedlich, auch in der Biografie – eine sehr interessante Freundschaft. Sie wurde im letzten Examen in Köln schwanger, hat geheiratet und dann ein Kind, später ein zweites bekommen. Super intelligent, super qualifiziert. Trotzdem hat sie genau das Gegenteil von meinem Leben gelebt: Ich arbeitete 60 Stunden, sie gar nicht. Und mit den Jahren hat jede die andere um etwas beneidet – die eine hat das, was die andere will und umgekehrt – aber ohne Rivalität. Das hatte schon etwas von einer Ersatzfamilie. Es hat mir zwar nicht den Druck genommen zur eigenen Familie. Aber ich hatte ein kleines bisschen davon und das lieferte mir emotionale Wärme. Das klingt materialistisch, aber es war so.“

Die enge Bindung zu den beiden Töchtern ist erhalten geblieben. „Ich war eine Ersatzmama. Die beiden sind jetzt in anspruchsvollen Jobs; ich habe gesagt: Mädels, warum macht ihr kein Social Freezing. Wer weiß, wie sich die Dinge entwickeln? Da sind die beiden erst mal erschrocken und denken jetzt in Ruhe nach.“ Anfang Dreißig – Regina Morn kam nach einigen Jahren im Ausland als Single wieder nach Deutschland zurück – hatte ihre Mutter einen Vorschlag: Mach das doch alleine. „Da habe ich aber gesagt, Mama, ein Kind in die Welt setzen, damit ich eins habe – Egoismus pur. Anfang vierzig glaubte ich dann schwanger zu sein. Ich habe eine ganze Nacht nicht geschlafen. Ich dachte darüber nach, was es bedeutet, in diesem Alter Mutter zu werden, über 60 zu sein, wenn das Kind 20 ist. Will ich das? Traue ich mir das zu? Ist das für das Kind gut? Kann ich das so gut ausführen, dass das Kind auf seine Kosten kommt, die bestmögliche Förderung hat, kann ich das alles leisten? Ich ertappte mich bei dem Gedanken: Ich arbeite viel, vielleicht schaffe ich das nicht. Ich will nicht schwanger sein. Da habe ich zum ersten Mal gemerkt: Ich habe den Zug verpasst.“

Defizit ausgleichen?

Im Laufe unseres Gesprächs klingt Wehmut aus Regina Morns Stimme – trotz der sachlichen Betrachtung und Rede. Für einen Moment überdeckt das Bedauern den Blick auf ein reiches Leben. Regina Morn spricht über ihren Freundeskreis. „Das Reisen war mir immer wichtig und ist es noch. Deshalb hat mich Corona auch doppelt getroffen. Eigentlich würde ich nämlich gerade einen Freund in Australien besuchen.“

Das könnte Sie auch interessieren:

Mit beiden Frauen spreche ich über eine These der kanadischen Autorin Sheila Heti, deren Buch „Mutterschaft“ im vergangenen Jahr bei Rowohlt auf Deutsch erschienen ist. Korrekt ist es natürlich die These der Protagonistin, die sinngemäß lautet, eine Frau, die keine Kinder bekommt, muss etwas anderes Großartiges schaffen, um dieses Defizit auszugleichen. Die Protagonistin, eine Schriftstellerin, misst die Anforderungen an das Muttersein mit denen an eine Autorin und setzt den Einsatz vollkommener Hingabe gleichauf.

Anna Läufer erkennt das Muster im Verhalten befreundeter Frauen ohne Kind. „Da sehe ich das ganz klar. Aber ich selbst habe diesen Impuls überhaupt nicht und finde den Gedanken auch sehr konstruiert. Das scheint mir eher ein Problem des Selbstwertgefühls zu sein. Ich habe mich nie diskriminiert oder eingeschränkt gefühlt.“ Regina Morn erkennt sich in der Idee zum Teil wieder. „Als ich anfing zu arbeiten, als ich schnell in eine Führungsposition kam, entwickelte ich einen kraftvollen Ehrgeiz. Da dachte ich tatsächlich auch: Wenn ich schon keine Kinder habe, dann will ich richtig gut sein – ich hatte einen unheimlichen Anspruch an mich selbst. Aber heute fühle ich, es fehlt ein ganzes Kuchenstück in meinem Leben.“

Ich ertappe mich bei dem Gedanken, wie schade es ist, dass gerade diese Frauen keine Kinder haben. Wie viel sie weiterzugeben hätten. Ich schäme mich dafür. Meine Patentante kommt mir in den Sinn. Hat sie es bedauert? Anna Läufer zieht fast unmerklich die Schultern hoch. „Wer weiß.“

Diese Geschichte ist zuerst im August 2020 beim „Kölner Stadt-Anzeiger“ erschienen.