Zu William Kentridges 70. Geburtstag würdigt das Essener Museum Folkwang dessen Kampf gegen Rassismus und Ausbeutung.

Museum FolkwangWarum wir William Kentridges Megaphon weiterhin brauchen

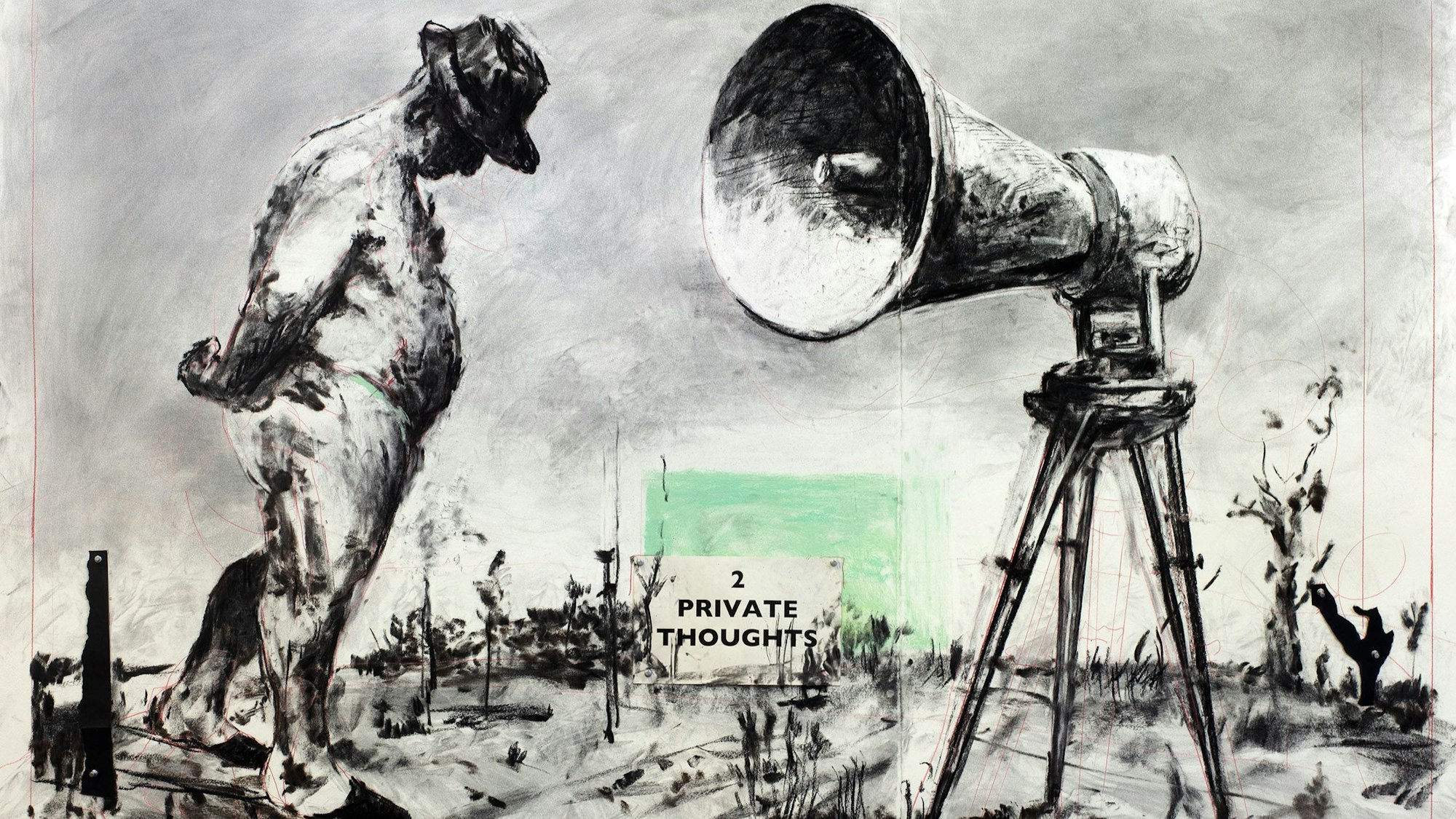

„Drawing for Self-Portrait as a Coffee-Pot (2 Private Thoughts)“ von William Kentridge, aktuell im Museum Folkwang zu sehen

Copyright: William Kentridge/ Thys Dullaart

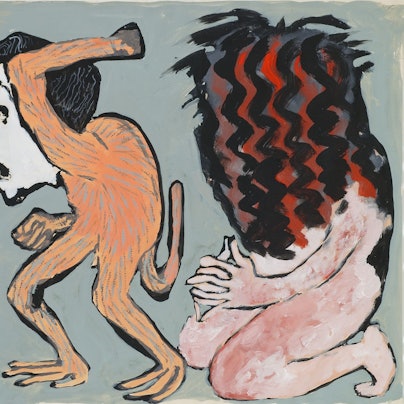

Die großformatigen, verwischten und vielfach überlagerten Kohle- und Buntstiftzeichnungen in den ersten Ausstellungsräumen sind Teil der Kurzfilmreihe „Drawings for Projection“, die sich mit der Verfasstheit Südafrikas auseinandersetzt und dafür eindringliche Bilder finden. Die Kohle- und Pastellzeichnung „Drawing for Mine“ von 1991 etwa zeigt und markiert ein Zwischenstadium bei der Genese des 16-mm-Films „Mine“, der ein paar Schritte weiter zu sehen ist. Und an dessen Ende, nach einer absurden und grausamen Reise tief hinein in die Erde und die ausbeuterischen Verhältnisse in den Minen Südafrikas, ein kleines Nashorn auf der Bettdecke des reichen Immobilien- und Minenbesitzers Soho Eckstein zurück bleibt.

Seit mehr als 40 Jahren erkundet er mit seinen Werken die Geschichte Südafrikas an der Schnittstelle des Persönlichen und des Politischen. International bekannt geworden ist der südafrikanische Künstler William Kentridge Ende der 1980er Jahre mit ebenjenen animierten Kohlezeichnungen, kurzen Filmen, die die politischen und kulturellen Kontexte der südafrikanischen Geschichte und Gegenwart kritisch betrachten - auf eine poetische ebenso wie abgründig beklemmende Weise, eindringlich und berührend. Die Kohlezeichnungen werden im Laufe der Arbeit immer wieder und immer weiter ausradiert und verwischt, sodass sich die Figuren wie in einer Wolke aus Asche, Staub und Ruß bewegen. Die Spuren ihrer Entstehung bleiben sichtbar, sie werden transformiert, in Raum und Zeit verdichtet und gleichzeitig aufgelöst, schwebend irgendwo zwischen Erinnern und Vergessen.

Seine Werke sind in Museen und auf Bühnen weltweit zu sehen

Kentridge ist wohl einer der facettenreichsten Künstler seiner Generation, seine Werke atmosphärisch, bildgewaltig und dramatisch. Als Zeichner und Bildhauer ebenso wie in seinen Arbeiten für Film, Theater oder Oper (2018 etwa wurde die Ruhrtriennale mit Kentridges „The Head & The Load“ eröffnet.). Inzwischen sind seine Werke in Museen, Ausstellungen und auf Bühnen überall auf der Welt zu sehen, im MoMA in New York, im Louvre in Paris, der Albertina in Wien oder der Scala in Mailand. Er nahm dreimal an der Documenta teil und fünfmal an der Biennale in Venedig.

Experimentell, performativ und zutiefst menschlich untersuchen die Arbeiten Themen wie Flucht und Vertreibung, Unterdrückung und Zwang, Ausbeutung, Rassismus, die Umdichtung von Geschichte, die Rolle des Künstlers in einer repressiven Gesellschaft und die Macht von Sprache. Das Erbe des Kolonialismus ist nicht nur in seiner Heimat Südafrika, sondern ebenso in den Ländern und Kulturen der Kolonisatoren bis heute wahrnehmbar, man muss nur genau hinhören: „Listen to the Echo“.

Der Künstler William Kentridge steht im Folkwang Museum.

Copyright: Oliver Berg/dpa

Unter diesem Titel würdigen das Essener Folkwang Museum und die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden den Künstler zu seinem 70. Geburtstag nun mit einem umfangreichen und intensiven Gemeinschaftsprojekt: „William Kentridge. Listen to the Echo“. In Essen werden Hauptwerke seit den späten 1970er Jahren präsentiert, Filme, Multimedia-Arbeiten, Zeichnungen und Grafiken, Skulpturen und Tapisserien, von denen so manche sich auf den Niedergang der Montanindustrie in Johannesburg beziehen (etwa die Kurzfilme „Mine“ oder „City Deep“ aus der Reihe „Drawings for Projection“), von wo aus sich mühelos eine Brücke ins Ruhrgebiet schlagen lässt.

An beiden Standorten, in Dresden wie in Essen, sind die Ausstellungen in enger Zusammenarbeit mit dem Künstler und seinem Studio entwickelt worden. Bei Kentridge arbeitet das Künstlerstudio, darauf legt der Künstler nach wie vor großen Wert, als kommunikatives und kooperatives Labor. Bei einigen der Arbeiten sind verschiedene Gewerke beteiligt, Bühnen- und Ausstellungsdisplays müssen gebaut, mechanische oder elektronische Vorrichtungen integriert werden. So zum Beispiel bei der „Black Box / Chambre Noir“ (2005), einer mechanischen Miniaturbühne, die auf nur scheinbar verspielte Weise die Erinnerung an den Genozid deutscher Soldaten 1904 an den Herero und Nama in Deutsch-Südwestafrika (dem heutigen Namibia) wachhält. Ein weiteres dunkles Kapitel unserer Geschichte, welches nicht vergessen werden sollte.

Kentridges Eltern vertraten Nelson Mandela als Rechtsanwälte

Besonders spürbar ist die wertschätzende Gemeinschaftlichkeit auch bei den Tapisserien, die in einer Weberei nahe Johannesburg gefertigt werden. Die riesigen Wandteppiche der Serie „Porter“ (Träger, 2001 bis 2007) entstehen in feinster Handarbeit nach kleinen collagierten Vorlagen: Landkarten breiten sich auf der Bildfläche aus, menschliche Silhouetten, geformt aus gerissenem schwarzen Papier, sind ihr Hauptmotiv, schattenhafte Lastenträger schleppen ihre Lasten, überlagert von Stacheldraht-Ornamenten, auf einem der Wandteppiche wird mit riesenhaftem Zirkel die Welt vermessen (und dann wohl aufgeteilt).

William Kentridge stammt aus einer litauisch-jüdischen Familie, 1955 in Johannesburg, Südafrika, geboren hat er die Apartheid ebenso wie deren Ende hautnah miterlebt. Seine Eltern, beide Rechtsanwälte, vertraten unter anderem Nelson Mandela und Desmond Tutu gegen das rassistische Regime. In den 1980er Jahren arbeitete er in Paris als Schauspieler und Regisseur, dann als Grafiker und Zeichner und ist darüber zu den Animationsfilmen gekommen, in denen Musik immer schon eine tragende Rolle spielt. Ebenso wie die Bezugnahmen und Verweise auf aktuelles Geschehen oder kulturelle Symbole und Überlieferungen: Politik und Historie, traditioneller indigener Kopfschmuck, antike Mythen oder Gestalten der europäischen Renaissancekunst und der russischen Literatur und vieles mehr.

Das Megaphon ist ein immer wiederkehrendes Motiv in den Bildern und auch in den Ausstellungsräumen selbst stehen etliche große Schalltrichter umher. Als Requisiten des Protestes? Als Stimmenverstärker? Oder als Mahnung, den geläufigen Erzählungen und der Propaganda nicht zu trauen? Als Hinweis auf die Macht von Sprache als Herrschaftsinstrument? Es gibt in dieser bewegenden Ausstellung viele Gründe, William Kentridges Kunst nach wie vor zwingend und relevant zu finden.

„William Kentridge. Listen to the Echo“, Museum Folkwang, Essen, Di.–So. 10-18, Do., Fr. 10-20, bis 18. Januar 2026