Claudia Cardinale drehte mit den Großen des italienischen Kinos. Jetzt ist eine der letzten Filmdiven des 20. Jahrhunderts gestorben.

Zum Tod von Claudia CardinaleMit den Augen einer Frau

Claudia Cardinale in „Spiel mir das Lied vom Tod“

Copyright: IMAGO/ZUMA Press

Jill McBain schaut in eine großartige Zukunft. Dafür hat sie sich herausgeputzt. Der erste Eindruck auf ihre neue Heimat soll für alle angenehm sein. Erwartungsfroh entsteigt sie dem Zug, sie schaut sich um, aber es ist niemand da, der sie erwartet. Musik setzt ein, melancholische Tupfer auf dem Tasteninstrument. Zärtlich umkreist die Kamera das schöne Gesicht der Frau.

Jill McBains unvergesslich tragische Ankunft ist einer der großen Momente in Sergio Leones Kultwestern „Spiel mir das Lied vom Tod“ - und es ist einer der ganz großen Filmauftritte von Claudia Cardinale. Als der Film 1968 gedreht wird, ist Cardinale bereits zehn Jahre gut im Geschäft. Geboren am 15. April 1938 in Tunis als Tochter sizilianischer Einwanderer träumt Claude Joséphine Rose „Claudia“ Cardinale schon früh von einer glanzvollen Filmkarriere. Unter Aufsicht der Mutter nimmt sie an einem Schönheitswettbewerb teil und wird mit dem ersten Preis ausgezeichnet – einer Reise zu den Filmfestspielen in Venedig 1957.

Immer wieder wird Cardinale als Mädchen vom Lande besetzt

Claudia nimmt nur zu gerne an und macht Eindruck als aufstrebendes Filmsternchen, das sie noch gar nicht ist. Aber sie hat Glück. Sie bekommt seriöse Filmangebote, schnell werden die Rollen größer, und dann besetzt Pietro Germi sie für einen politischen Kriminalthriller, „Unter glatter Haut“. Sie spielt eine junge Frau vom Lande, sie sieht aufregend aus im tief dekolletierten Straßenkleid und ohne Schuhe, sie verkörpert aber auch ein unberechenbares Temperament.

Mit jeder weiteren Rolle nun steigt sie weiter zum Star auf. Sie spielt an der Seite von Marcello Mastroianni („Bel Antonio“), dann erstmalig mit Jean-Paul Belmondo in „Das Haus in der Via Roma“ und im Folgejahr mit ihm in „Cartouche, der Bandit“. Dreharbeiten in französischer Sprache bereiten ihr keine Mühe. In Tunis, wo Frankreich 1956 Kolonialmacht ist, hat sie die Sprache gelernt.

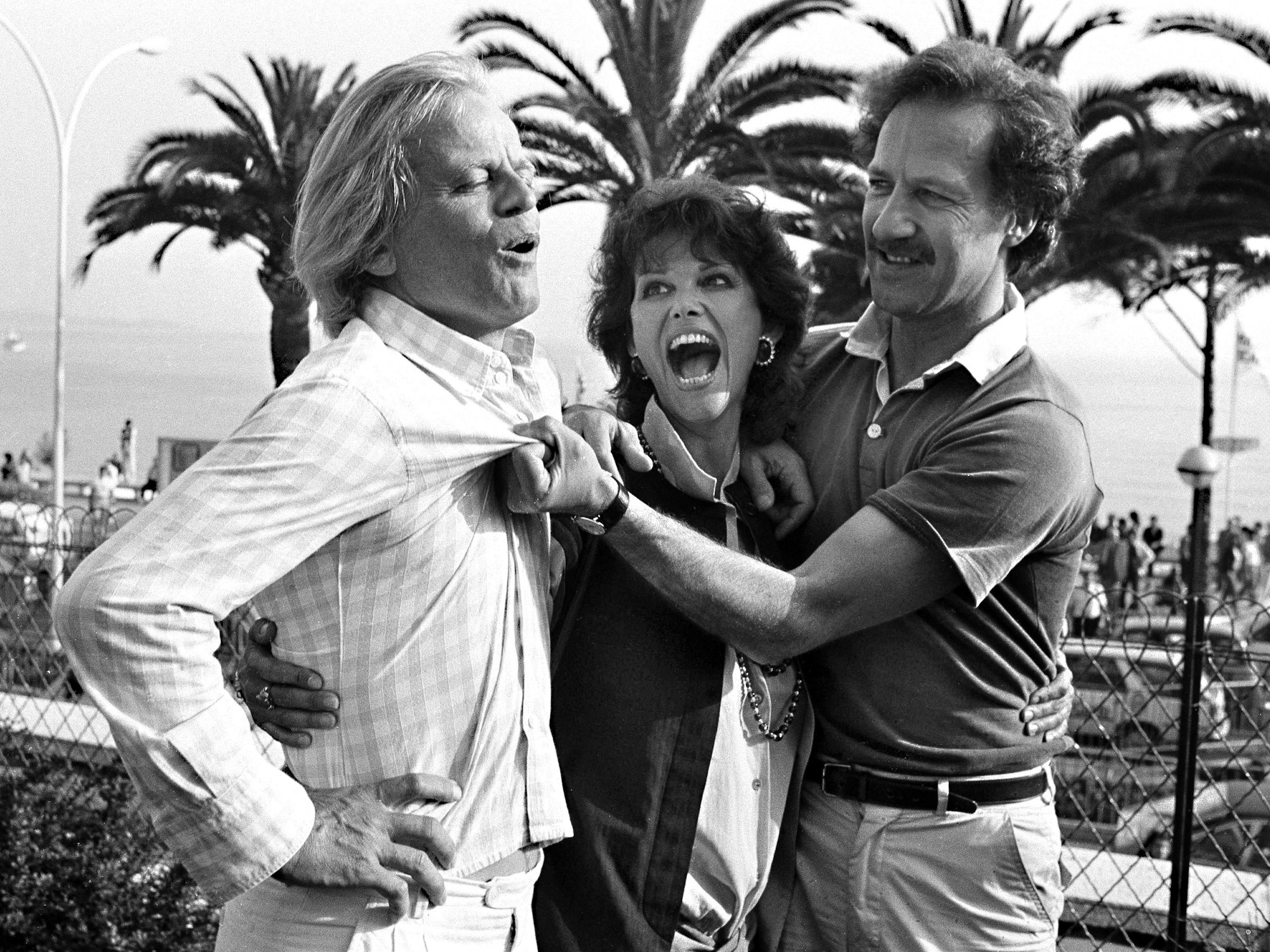

Die Schauspieler Klaus Kinski (l-r), Claudia Cardinale und der deutsche Regisseur Werner Herzog stehen bei den Filmfestspielen von Cannes bei der Präsentation des deutschen Beitrags „Fitzcarraldo“ zusammen.

Copyright: AP/dpa

Cardinales Stern steigt unaufhaltsam. Immer wieder wird sie als Mädchen vom Lande besetzt, das sich dank reicher Heirat gesellschaftlich verbessert. Anders als Sophia Loren, Gina Lollobrigida oder Monica Vitti haftet ihr nichts Verwöhntes an. Ihre üppigen Kurven, die sinnlichen Lippen, vor allem aber die Augen, in denen unvermittelt glühende Leidenschaft auflodern kann, geben Cardinale ein volksnahes Image, das sie auch in höchster Filmkunst bei Visconti, Fellini und Antonioni ausspielen kann. Was keine Selbstverständlichkeit ist.

1962 entstehen parallel zueinander „Der Leopard“ und „Achteinhalb“; manchmal muss sie binnen eines Tages die Kulissen wechseln, vom strengen Perfektionisten Luchino Visconti zu Federico Fellini, bei dem in lockerer Stimmung gerne vor der Kamera improvisiert werden darf. Solchen Ansprüchen derart flexibel Genüge zu leisten, dazu bedarf es hohen Einfühlungsvermögens und eiserner Disziplin.

Als Nächstes meldet sich Hollywood. Blake Edwards besetzt Cardinale in seiner neuen Komödie „Der rosarote Panther“ als exotisches Schmuckstück an der Seite von Robert Wagner und David Niven. Im selben Jahr ist sie im Attraktionsfilm „Circus-Welt“ Partnerin von John Wayne. Mehr als schöne Staffage darf sie allerdings nicht sein. Die richtige Bewährung kommt 1966 in zwei ausgewachsenen Männerfilmen. Sowohl im Western „Die gefürchteten Vier“ mit Burt Lancaster und Lee Marvin als auch im Kriegsfilm „Sie fürchten weder Tod noch Teufel“ mit Anthony Quinn und Alain Delon spielt sie Widerstandskämpferinnen, integer in der Sache und in der Liebe, bereit für ihre Überzeugungen zu töten und selbst in den Tod zu gehen.

Bei Leone schleudert sie den Männern ihre Verachtung entgegen

Auf dem Papier spielt Cardinale dabei nur tragende Nebenrollen, aber auf der Leinwand explodiert sie in entschlossener Sinnlichkeit. Sergio Leone greift diese Qualität für „Spiel mir das Lied vom Tod“ auf, und erlaubt Cardinale eine gut gehütete autobiografische Note. Als 19-Jährige wurde sie nach einer Vergewaltigung schwanger und brachte einen Sohn zur Welt, den sie lange Jahren als ihren kleinen Bruder ausgab. Als Jill McBain, die Hure aus New Orleans, schlägt sie sich mit einem Revolvermann, geht mit dem Mörder ihrer Familie ins Bett und schleudert den Männern ihre Verachtung entgegen: „Wenn es vorbei ist, nehme ich mir einen Eimer mit warmem Wasser und danach ist alles wie es vorher war. Dreckige Erfahrungen im Leben können nichts schaden.“

Besser ist Cardinale danach nicht mehr in Szene gesetzt worden. Es konnte nur schlechter werden und so kam es auch. Die 1970er Jahre sind ein bitteres Jahrzehnt für Schauspielerinnen, die mit Mitte 30 nicht mehr jung, aber eben auch noch nicht alt sind. Aktricen von Sophia Loren bis Ursula Andress müssen sich zum nostalgischen Pläsier einer lüsternen männlichen Zuschauerschaft in schlüpfrigen Komödien und Melodramen ausstellen, um ihren letzten Kassenappeal auszuschlachten. Auch Claudia Cardinale verfällt kurzfristig dem Lockruf des Geldes, spielt 1971 in der Westernposse „Petroleum-Miezen“ zusammen mit Brigitte Bardot; beide blamieren sich in einem schmierigen Film, der sich an prallen Dekolletees und gelüpften Röcken weidet.

Danach zieht sich Cardinale langsam zurück. Sie arbeitet nach wie vor fleißig – am Ende ihrer Karriere werden über 150 Filme mit ihr zu verbuchen sein. Aber jetzt achtet sie nicht mehr auf die Kasse, sondern auf Qualität und erarbeitet sich damit einen neuen guten Ruf mit ungleich tieferem Nachklang. Sie spielt in Frankreich, Algerien und Nordafrika in unabhängigen Arthouse-Produktionen und reüssiert auf der Bühne, etwa in den Tennessee-Williams-Stücken „Die Glasmenagerie“ und „Süßer Vogel Jugend“ als tiefgründige Charakterdarstellerin.

Ihren Wohnsitz hat sie in Paris, aber sie bekommt dreimal den italienischen Verdienstorden verliehen; einmal dafür, dass sie stets darauf pochte, Italienerin zu sein. Sie übernimmt Verantwortung und setzt sich für den Umweltschutz ein. 2004 schreibt sie in ihrer Autobiografie über ihre Vergewaltigung. Danach wird sie Unesco-Botschafterin des guten Willens gegen Missbrauch von Frauen. Es kommt eben immer auch darauf an, wer für etwas die Stimme erhebt. Am Dienstag starb Claudia Cardinale im Kreise ihrer Familie im Alter von 87 Jahren.