„Son of Sam“ schockierte die USA – und ist jetzt auf Netflix zu sehen. Doch auch 10 weitere Serienmörder sorgen bis heute für Schlagzeilen.

Von „Son of Sam“ bis Ted BundyDiese 11 Serienmörder versetzen uns bis heute in Angst und Schrecken

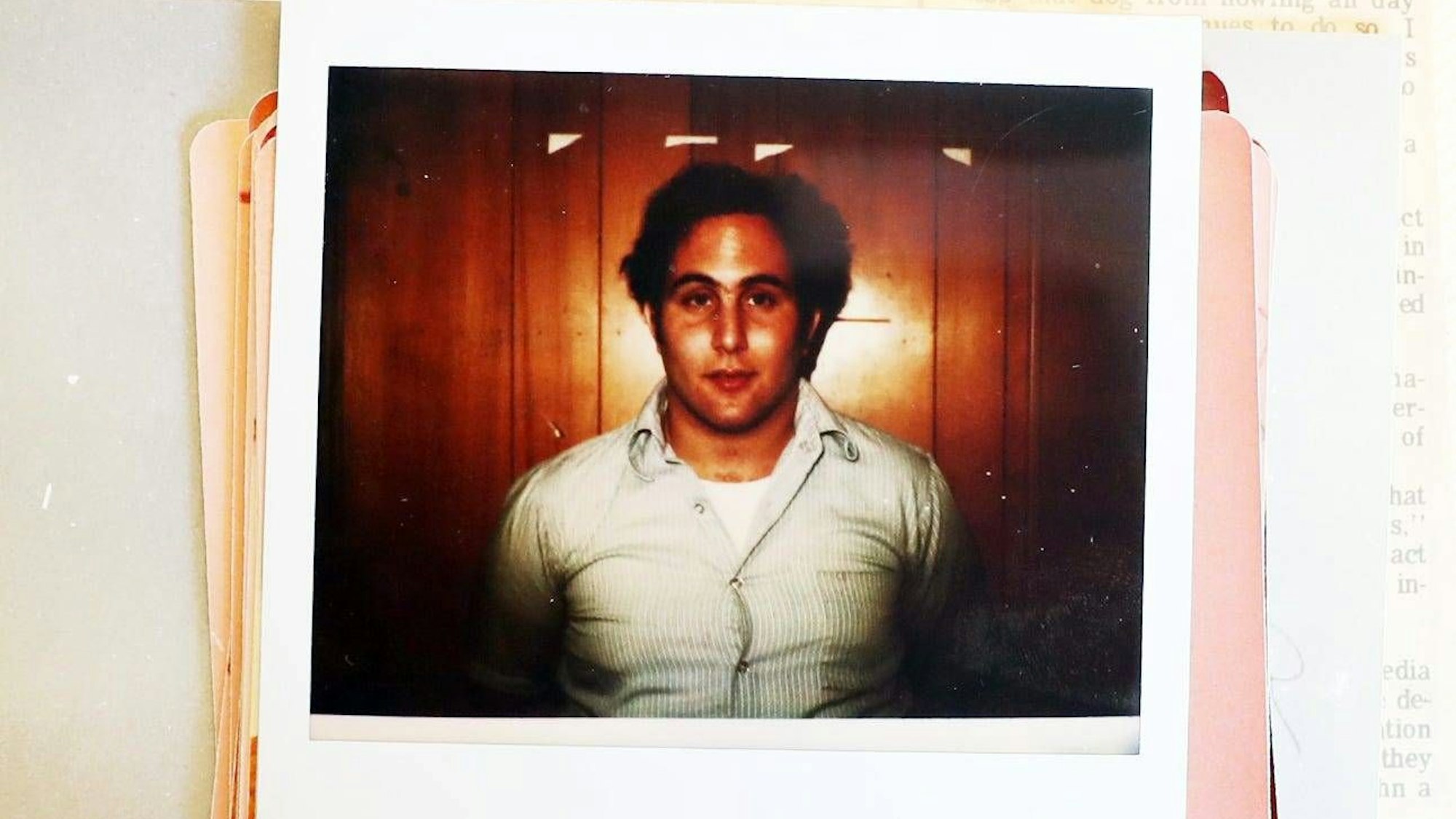

David Berkowitz alias „Son of Sam“ nach seiner Festnahme im Jahr 1977. Das Foto stammt aus Beweismaterial der Polizei in Yonkers. (Archivbild)

Copyright: IMAGO/USA TODAY Network

Serienmörder gehören zu den düstersten Kapiteln der US-Kriminalgeschichte. Ihre Verbrechen erschüttern bis heute – nicht nur durch ihre Brutalität, sondern auch durch das anhaltende öffentliche Interesse. True-Crime-Formate greifen die bekanntesten Fälle immer wieder auf, zuletzt die neue Netflix-Doku über David Berkowitz, den „Son of Sam“.

Doch er ist nicht der Einzige: Er und zehn weitere Serienmörder haben die USA über Jahrzehnte hinweg in Atem gehalten – und ihre Spuren reichen bis in die Gegenwart. In den meisten dieser Fälle gehen Ermittler bis heute davon aus, dass es weitere, bislang nicht identifizierte Opfer geben könnte. Manche Verfahren bleiben auch Jahre nach den Taten aktiv.

Son of Sam: Neue Netflix-Serie rollt den Fall erneut auf

Die Netflix-Doku „Son of Sam: Selbstporträt eines Serienmörders“ rückt David Berkowitz, auch bekannt als „Son of Sam“, erneut in den Fokus der Öffentlichkeit. Seit dem Sommer 1976 gilt er als einer der berüchtigtsten Serienmörder der USA. Monatelang versetzte er New York in Angst und Schrecken, als er scheinbar wahllos Menschen auf offener Straße erschoss. Sechs Personen starben, sieben weitere wurden verletzt.

In verstörenden Briefen an die Polizei bezeichnete er sich selbst als „Son of Sam“ und spielte ein perfides Katz-und-Maus-Spiel mit den Ermittlern. 1977 wurde Berkowitz festgenommen. Er sitzt bis heute im Gefängnis, eine Freilassung ist ausgeschlossen. In mehreren Interviews hat Berkowitz angegeben, zu Gott gefunden zu haben. Während seiner Zeit im Gefängnis engagiert er sich in der christlichen Seelsorge und bezeichnet sich selbst als „Son of Hope“. Mehrere Filme und Dokumentationen haben sich mit ihm und seinen Taten auseinandergesetzt, darunter der Serienkiller-Klassiker „Copykill“ mit Sigourney Weaver.

Ted Bundy: Der Serienmörder mit dem perfekten Lächeln

Er wirkte charmant, intelligent und harmlos – und genau das machte ihn so gefährlich. Ted Bundy gilt als einer der berüchtigtsten Serienmörder der USA. In den 1970er-Jahren tötete er mindestens 30 junge Frauen in mehreren Bundesstaaten, oft nach demselben Muster: Er gab sich verletzt, bat um Hilfe – und schlug dann zu. Trotz mehrfacher Festnahmen gelang ihm zweimal die Flucht, bevor er 1989 in Florida hingerichtet wurde.

Beim vorherigen Prozess inszenierte sich Bundy als sein eigener Anwalt, trat selbstbewusst und medienwirksam auf – oft mit einem Lächeln im Gesicht. Sein Verhalten im Gerichtssaal wirkte kalkuliert und verstörte viele, besonders die Angehörigen der Opfer. Seine Geschichte wurde vielfach verfilmt – unter anderem im Netflix-Film „Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile“, in dem Zac Efron die Hauptrolle spielte. Auch er wurde in der Reihe „Selbstporträt eines Serienmörders“ mit einer eigenen Dokumentation verewigt.

Jeffrey Dahmer: Der Kannibale von Milwaukee

Er lud Fremde in seine Wohnung, versprach Bier und Fotos – und ließ sie nie wieder gehen. Zwischen 1978 und 1991 ermordete Jeffrey Dahmer 17 junge Männer und Jungen. Er konservierte Leichenteile, machte Polaroids von den Opfern und beging Kannibalismus. Die Polizei entdeckte seine Verbrechen erst zufällig, als ein Mann fliehen konnte.

Dahmer Doku

Copyright: COURTESY OF NETFLIX

In Dahmers Wohnung fanden sie menschliche Überreste in Schränken, Kühlschrank und Fässern. 1992 wurde er zu 15-mal lebenslanger Haft verurteilt, starb aber zwei Jahre später im Gefängnis. 2022 griff Netflix den Fall in der Serie „Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer“ mit Evan Peters in der Hauptrolle auf – sie wurde ein weltweiter Erfolg. Kurz danach erhielt auch er einen Beitrag in „Selbstporträt eines Serienmörders“.

Aileen Wuornos tötete aus angeblicher Notwehr

Serienmörderinnen sind selten – und kaum eine sorgte für so viel Aufsehen wie Aileen Wuornos. Zwischen 1989 und 1990 erschoss Aileen Wuornos in Florida sieben Männer in einem Zeitraum von nur zwölf Monaten, laut eigener Aussage aus Notwehr. Wuornos hatte ein Leben voller Gewalt, Missbrauch und Armut hinter sich, bevor sie selbst zur Täterin wurde. Die Medien stürzten sich auf den Fall, denn eine Frau als Serienkillerin passte nicht ins gewohnte Bild.

Wuornos provozierte im Gerichtssaal, widersprach sich oft und wurde so zur Symbolfigur einer verzweifelten Außenseiterin. 2002 wurde sie hingerichtet. Ihre Geschichte wurde später vielfach verfilmt, am bekanntesten im Drama „Monster“, für das Charlize Theron mit dem Oscar ausgezeichnet wurde.

John Wayne Gacy: Der Killerclown von Chicago

Als Clown „Pogo“ trat er auf Kindergeburtstagen auf – und war zugleich einer der grausamsten Serienmörder der USA. Zwischen 1972 und 1978 tötete John Wayne Gacy 33 Jungen und junge Männer, viele davon nach sexuellen Annäherungen. Er lockte seine Opfer mit Jobversprechen oder unter falschem Vorwand in sein Haus bei Chicago, fesselte sie – und erdrosselte sie.

John Wayne Gacy trat über viele Jahre hinweg als „Pogo, der Clown“ bei Kindergeburtstagen auf. (Archivbild)

Copyright: IMAGO/United Archives

29 Leichen wurden im Kriechkeller seines Hauses gefunden, vier weitere in einem Fluss. Gacy führte ein Doppelleben als angesehener Geschäftsmann und sadistischer Mörder. Beim Prozess berief er sich auf Unzurechnungsfähigkeit – vergeblich. 1994 wurde er hingerichtet. Das Cook County Sheriff's Office untersucht weiterhin DNA unbekannter Opfer, um sie zuzuordnen. Gacys Morde wurden ebenfalls im Rahmen von „Selbstporträt eines Serienmörders“ auf Netflix aufgearbeitet.

Dennis Rader: Der grausame BTK-Killer mit dem bürgerlichen Gesicht

Nur wenige Serienmörder haben die USA so lange in Atem gehalten wie der BTK-Killer. Über Jahrzehnte mordete er, verstummte dann, schrieb Briefe an die Polizei und verspottete die Ermittler. Hinter dem Kürzel „BTK“ (für „Bind, Torture, Kill“) steckte Dennis Rader, ein auf den ersten Blick unauffälliger Familienvater aus Kansas. Zwischen 1974 und 1991 tötete er zehn Menschen, darunter auch ein Kind, auf sadistische Weise.

Nach außen wirkte Dennis Rader wie ein freundlicher Familienvater – doch zu Hause war er laut seiner Tochter Keri „streng, kontrollierend und emotional distanziert“. (Archivbild)

Copyright: AFP

Nach außen hin führte er ein bürgerliches Leben als Kirchenvorstand und Kommunalangestellter. Erst 2005 wurde er durch eine von ihm verschickte Diskette enttarnt – eine digitale Spur, die er selbst gelegt hatte. Vor Gericht präsentierte sich Dennis Rader kalt und kontrolliert. In einem ausführlichen Geständnis schilderte er die Morde mit sachlicher Präzision, ohne erkennbare Reue. Sein emotionsloser Auftritt erschütterte Angehörige der Opfer ebenso wie die Öffentlichkeit. Rader verbüßt zehn lebenslange Haftstrafen ohne Chance auf Entlassung. Seine Tochter Kerri Rawson verarbeitete die Enttarnung ihres Vaters in dem Buch „A Serial Killer’s Daughter“.

Rodney Alcala: Der Serienmörder, der im TV um ein Date warb

Er gewann 1978 die beliebte TV-Datingshow „The Dating Game“ – doch niemand wusste, dass auf dem Podium ein Serienmörder saß. Rodney Alcala trat charmant und wortgewandt auf, während er im wahren Leben junge Frauen verfolgte, fotografierte, quälte und ermordete. Zwischen 1971 und 1979 tötete er mindestens fünf Frauen, Ermittler vermuten jedoch Dutzende weiterer Opfer.

Alcala war hochintelligent, arbeitete als Fotograf und bewegte sich scheinbar mühelos unter jungen Menschen. Der Fall entwickelte sich über Jahrzehnte – mit zahlreichen Wendungen, aufgehobenen Urteilen und einem komplexen Ermittlungsverlauf. Erst moderne DNA-Analysen führten 2010 zur endgültigen Verurteilung. Alcala starb jedoch 2021 in der Todeszelle. Der Fall wurde eindrucksvoll in dem Film „The Dating Game Killer“ aufgegriffen – in der sehenswerten Hauptrolle und Regie: Anna Kendrick.

Rodney Alcala wurde 2010 in Santa Ana zum Tode verurteilt – hier bei der Urteilsverkündung durch Richter Francisco Briseno. (Archivbild)

Copyright: IMAGO/Newscom World

Ermittler vermuten weiterhin, dass Alcala weit mehr Menschen getötet haben könnte als die offiziell nachgewiesenen Fälle. In einem Lagerraum fanden sie 2010 hunderte Fotos, die der Hobbyfotograf in den 1970er-Jahren aufgenommen hatte – viele davon zeigen junge Frauen, teilweise in beunruhigenden Posen. Eine Auswahl der Bilder wurde öffentlich gemacht, um Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten. Einige der auf den Bildern zu sehenden Personen konnten inzwischen identifiziert werden, andere gelten bis heute als vermisst oder der Fall ist ungeklärt.

Henry Lee Lucas: Der Mythos vom Killer mit angeblich 600 Opfern

Henry Lee Lucas behauptete, bis 1983 rund 600 Menschen getötet zu haben. Damit avancierte er zum Inbegriff des geständigen Serienkillers, der mit seinen Taten prahlte. Sollte die von Lucas genannte Zahl tatsächlich stimmen, wäre er der schlimmste Serienmörder in der Geschichte der USA, vielleicht sogar weltweit. Auch sein verwahrlostes Äußeres trug dazu bei, dass er bis heute vielen Menschen zufolge dem Klischee eines Mörders entspricht.

Die Polizei prüfte seine Aussagen zunächst ernsthaft und schloss dank seiner Geständnisse sogar Dutzende Fälle – viele davon stellten sich später jedoch als falsch heraus. Lucas genoss die Aufmerksamkeit sichtlich und passte seine Aussagen dem Bedarf der Ermittler an. Trotzdem wurde er wegen drei Morden verurteilt, darunter an seiner eigenen Mutter. Im Jahr 1998 wurde seine Todesstrafe von Gouverneur George W. Bush, dem späteren US-Präsidenten, in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt, was einen seltenen Schritt darstellte. Lucas starb 2001 im Gefängnis. Sein Fall wirft bis heute Fragen über Wahrheit, Manipulation und das System selbst auf.

Lawrence Bittaker und Roy Norris: Der perfide Pakt der „Tool-Box Killers“

Lawrence Bittaker und Roy Norris lernten sich 1977 im Gefängnis kennen – und entwickelten dort gemeinsam mörderische Fantasien. Kaum entlassen, setzten sie ihren Plan in die Tat um: 1979 entführten und ermordeten sie innerhalb weniger Monate fünf junge Frauen in Kalifornien. Zwei davon sind bis heute nicht gefunden worden. Die Taten waren gezielt vorbereitet und erschütterten das Land durch ihre Kaltblütigkeit und Grausamkeit. Der von den Medien vergebene Spitzname „Tool Box Killers“ rührt daher, dass Bittaker und Norris ihre Opfer mit Werkzeugen aus einem typischen Werkzeugkasten folterten.

Norris gestand später und sagte gegen Bittaker aus, was zu einer lebenslangen Haftstrafe für ihn führte. Bittaker zeigte keinerlei Reue und wurde 1981 zum Tode verurteilt. Er starb 2019 in der Todeszelle eines kalifornischen Gefängnisses. Rund drei Monate später folgte ihm Norris – auch er starb im Gefängnis. Der Fall gilt bis heute als einer der verstörendsten Doppeltäter-Fälle der US-Kriminalgeschichte. Dennoch wurde er im Vergleich zu anderen Fällen deutlich seltener medial aufgegriffen – wohl auch, weil die Details der Taten selbst für True-Crime-Formate als zu grausam gelten.

Andrew Cunanan: Versaces Mörder und seine tödliche Spur

Er war charmant, gutaussehend und gebildet: Andrew Cunanan zog mordend durch die USA, bis er 1997 in Miami den weltberühmten Modedesigner Gianni Versace auf offener Straße erschoss. Innerhalb weniger Wochen tötete Cunanan fünf Männer – darunter seinen Ex-Freund, dessen neuen Partner sowie einen wohlhabenden Unternehmer.

Während seiner Flucht stand er zeitweise auf der „Most Wanted“-Liste des FBI. Acht Tage nach der letzten Tat beging Cunanan Selbstmord auf einem Hausboot. Sein Fall wurde in der hochgelobten und preisgekrönten zweiten Staffel von „American Crime Story: Der Mord an Gianni Versace“ verfilmt. Die Serie mit Darren Criss als Cunanan gewann mehrere Emmys. Bis heute wirft die Mordserie viele Fragen auf – etwa nach dem genauen Motiv, dem Zusammenhang mit Versace und möglichen Versäumnissen bei der Fahndung.

Dorothea Puente: Mörderische Gier hinter dem Lächeln einer Oma

Sie war eine freundliche alte Dame mit blauer Schürze und einem gepflegten viktorianischen Haus – doch hinter der Fassade lauerte der Tod. In den 1980er-Jahren führte Dorothea Puente ein kleines Pflegeheim in Sacramento, Kalifornien. Sie kümmerte sich um ältere und psychisch kranke Menschen und brachte mindestens neun von ihnen heimlich um.

Dorothea Puente (rechts) wird am 17. November 1988 unter Mordverdacht nach Sacramento überführt. Neben ihr: Ermittler John Cabrera. (Archivbild)

Copyright: IMAGO/Newscom World

Die Opfer wurden vergiftet oder erstickt und im Garten vergraben. Anschließend wurden sie weiterhin als „lebend“ gemeldet, um ihre Sozialhilfeschecks zu kassieren. Lange schöpfte niemand Verdacht, denn die pensionierte Gastgeberin wirkte sehr unscheinbar.

Erst als ein Sozialarbeiter nach einem vermissten Bewohner suchte, kam alles ans Licht. Die Polizei fand sieben Leichen im Garten, einige davon unter Statuen, darunter ein Schrein des Heiligen Franziskus. 1993 wurde Puente verurteilt. Sie starb 2011 im Gefängnis – bis zuletzt bestritt sie, eine Mörderin zu sein. Ihr Haus in Sacramento ist heute in Privatbesitz – kein Museum, aber ein makabres Ziel für True-Crime-Touristen.