An diesem Dienstag macht der internationale „Orange Day“ auf Gewalt an Frauen aufmerksam. Die Angebote für Betroffene sind in Leverkusen stark gefordert.

Orange DayWas in Leverkusen gegen Gewalt an Frauen getan wird – und wo es noch Lücken gibt

53.451 weibliche Opfer von Sexualdelikten wurden 2024 in Deutschland erfasst. Bundesweit wurden 308 Mädchen und Frauen im vergangenen Jahr getötet

Copyright: picture alliance/dpa

53.451 weibliche Opfer von Sexualdelikten wurden 2024 in Deutschland erfasst. Bundesweit wurden 308 Mädchen und Frauen im vergangenen Jahr getötet. Alle vier Minuten erleidet eine Frau in Deutschland Gewalt durch ihren Partner oder Ex-Partner. Die Zahlen sind erschütternd und es erscheint paradox, dass auch eine vermeintlich aufgeklärte Gesellschaft wie Deutschland noch immer ein massives Problem mit Gewalt an Frauen hat.

Vergleicht man die Zahlen aus den vergangenen Jahren, fällt außerdem auf: Die Zahl der Straftaten gegen Frauen und Mädchen steigt. Bei Sexualdelikten verzeichnete die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) beispielsweise ein Plus von 2,1 Prozent im Vergleich zu 2023. Zusätzlich bleibt noch die Dunkelziffer. Diese Entwicklung nehmen auch die Verantwortlichen der Hilfs- und Beratungsangebote für Betroffene in Leverkusen wahr.

„Dadurch, dass das Thema aus der Unsichtbarkeit geholt wird, erleben wir einen stärkeren Zulauf“, sagt die Diplom-Sozialpädagogin Christiane Gäcke von der Frauenberatungsstelle Leverkusen, die auf Krisenintervention bei häuslicher Gewalt spezialisiert ist. Die positive Entwicklung des geschärften Bewusstseins dürfte jedoch nur ein plausibler Teilfaktor sein; zusätzlich könnten ein tatsächlicher Anstieg von Gewalt, eine genauere statistische Erfassung oder gesellschaftliche und wirtschaftliche Belastungen wohl eine Rolle spielen.

Wir sind alle am Rand der Kapazitäten.

Letzteres bestätigt auch Andrea Frewer, Leiterin des Frauennotrufs Leverkusen, der Beratungsstelle für Betroffene sexualisierter Gewalt. Sie erklärt, dass die veränderte Lebensrealität der Betroffenen – geprägt durch die wirtschaftliche, soziale und politische Lage – auch ihre Arbeit beeinflusse: „Die Komplexität der Fragen, mit denen die Frauen zu uns kommen, nimmt zu. Sie kommen für mehrere Sitzungen und 50 Minuten reichen oftmals nicht mehr für einen Termin. Das braucht ganz viel Kapazitäten“, so Frewer.

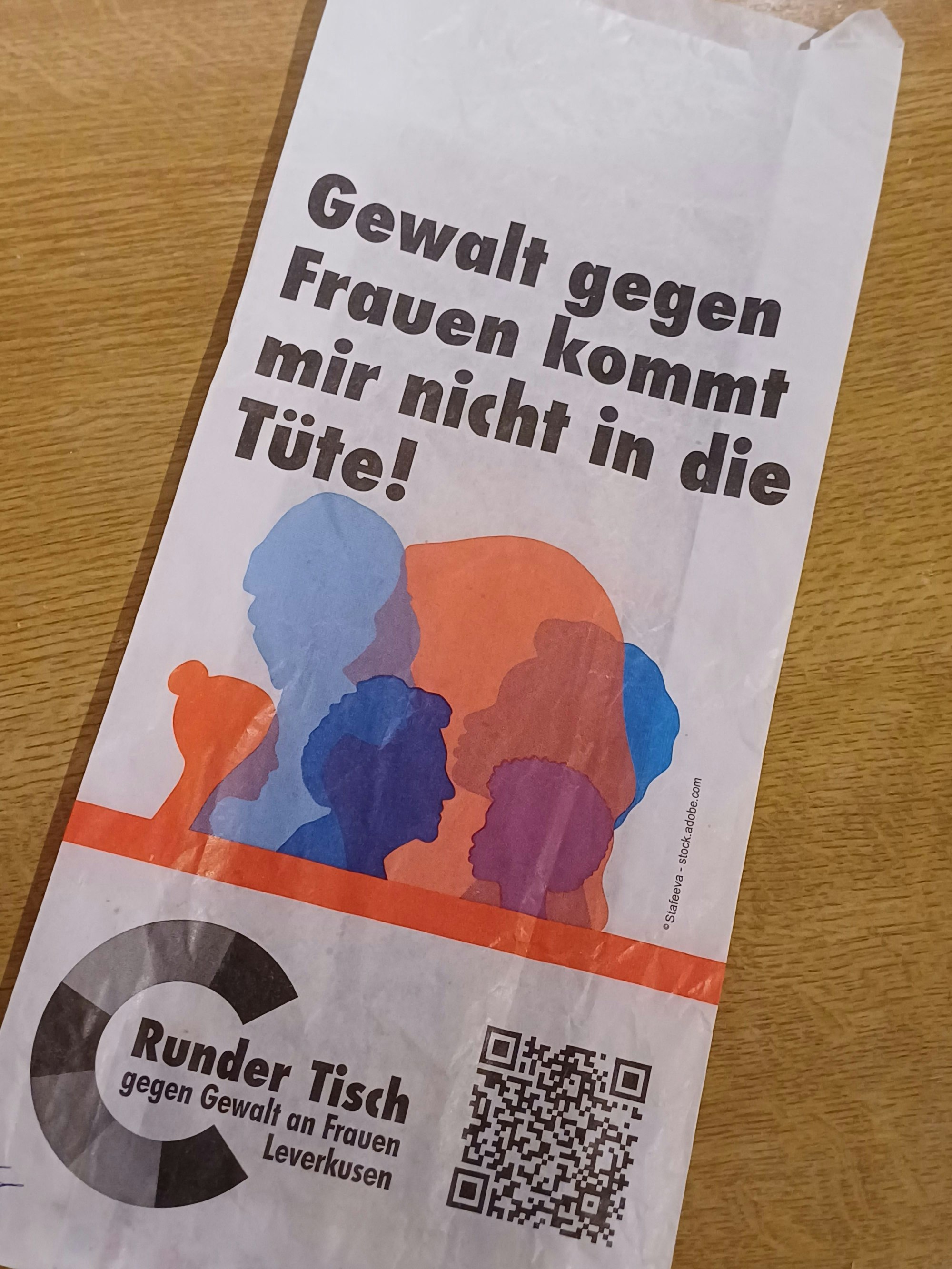

Zwölf Leverkusener Bäckereien verteilen spezielle Brötchentüten mit Hilfsangeboten am Orange Day.

Copyright: Violetta Gniß

Mit einem Blick auf ihre Kolleginnen von der Frauenberatungsstelle und dem Frauenhaus fügt sie hinzu: „Wir sind alle am Rand der Kapazitäten.“ Immerhin suchten über 1500 Frauen im vergangenen Jahr Hilfe bei der Frauenberatungsstelle Leverkusen und dem Frauennotruf. Das Frauenhaus in Leverkusen war fast zu 100 Prozent ausgelastet und musste über 150 Frauen wegen mangelnden Platzes abweisen.

Diese hohe Nachfrage resultiert laut den Vertreterinnen von Frauenberatungsstelle, Frauennotruf, Frauenhaus und Gleichstellungsbüro in Leverkusen aus dem veränderten Bewusstsein und der Sichtbarkeit des Themas. Dazu haben sicherlich nicht zuletzt die professionalisierte Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit von Beratungsstellen, mediale Bewegungen wie #MeToo oder die Reform des Sexualstrafrechts in 2016 hin zu „Nein heißt Nein“ beigetragen.

Jahresthema gegen Gewalt an Frauen in Leverkusen: Gewalt macht krank

In Leverkusen gibt es seit dem Jahr 2000 den Runden Tisch gegen Gewalt an Frauen – unter anderem Vertreterinnen von Polizei, Gleichstellungsbüro, Frauenberatungsstelle, Frauenhaus, Frauennotruf oder dem Jugendamt machen sich hier jedes Jahr unter einem neuen Schwerpunkt öffentlich für das Thema stark. In diesem Jahr ist das Motto: Gewalt macht krank.

Der Satz klingt logisch, fast ein bisschen einfach. Aber es scheint notwendig, diesen Umstand so klar zu benennen, denn die Vertreterinnen des Runden Tischs erleben in ihrer Tätigkeit immer wieder, wie Gewalt krank macht und dass für dieses Phänomen vielfach noch die Antennen fehlen. Psychische Erkrankungen wie Depressionen oder eine PTBS (Posttraumatische Belastungsstörung), psychosomatische Erkrankungen wie zum Beispiel Magengeschwüre oder Migräne seien oftmals die Regel. „Manche Frauen erzählen zum Beispiel, dass sie sich entspannen, wenn ihr Partner morgens zur Arbeit geht und sobald es auf 17 Uhr angeht, bekommen sie Kopfschmerzen“, berichtet Christiane Gäcke.

Es fehle in der Gesellschaft – auch im medizinischen Sektor – häufig ein Bewusstsein, dass Traumata einen Einfluss auf Psyche und Körper haben können und Ursachen für Erkrankungen sind. Jaqueline Tombeaux vom Frauenhaus Leverkusen betont deswegen: „Es ist wichtig, im eigenen Umfeld achtsam zu sein, zum Beispiel bei Freundinnen und Freunden auf Anzeichen zu achten.“

Oftmals wird aber nicht nur der Zusammenhang zwischen Gewalterfahrungen und Erkrankungen übersehen, auch das Bewusstsein für Gewalt an Frauen selbst ist vielfach noch unzureichend. Gewalt wird häufig nicht als solche wahrgenommen – besonders deutlich wird das beim Catcalling, bei dem Frauen auf der Straße hinterhergerufen, sie angepfiffen oder belästigt werden. „Der Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern zeigt: Catcalling wird besonders oft heruntergespielt“, so Cornelia Richrath, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Leverkusen. Dabei zählt es – neben anderen Formen wie Belästigung, Übergriffen, Cybergrooming, sexueller Nötigung und Vergewaltigung – zu sexualisierter Gewalt.

Eine besondere Form der Gewalt gegen Frauen und Mädchen hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen: die digitale Gewalt. 2024 gab es 18.224 Fälle von digitaler Gewalt, während es 2023 noch 17.193 waren. Das entspricht einem Anstieg von sechs Prozent. Zu digitaler Gewalt zählen etwa Stalking, das Anfertigen von Fotos gegen den Willen der betroffenen Person oder das ungefragte Verschicken von Nacktbildern. Eine Realität, mit der Mädchen im 21. Jahrhundert schon sehr früh konfrontiert werden. „Meine Kollegin gibt Workshops an Schulen, in der siebten Klasse haben fast alle Schülerinnen schon mal Dickpics zugeschickt bekommen“, berichtet Andrea Frewer.

An Schulen betreiben die Vertreterinnen des Runden Tischs schon Präventionsarbeit. Die könnte aber ihrer Meinung nach noch ausgebaut werden. Ausgebaut werden könnte außerdem die Finanzierung: „Wir würden uns alle eine Komplettfinanzierung wünschen, momentan sind wir zu einem großen Anteil auf Spenden angewiesen“, machen sie deutlich. Die Spendenbereitschaft sei in Leverkusen gegeben, aber Spenden würden nun mal keine verlässliche Planung ermöglichen. Aktuell finanziert das Land NRW die verschiedenen Hilfsangebote zu 75 beziehungsweise 85 Prozent.

Gewalt ist eine Form, Macht zu etablieren.

Außerdem wünschen sich Cornelia Richrath, Jaqueline Tombeaux, Andrea Frewer und Christiane Gäcke generell eine Intensivierung der Präventions- und Interventionsarbeit in Leverkusen. Ein weiteres Anliegen für sie: Täterarbeit – die gibt es in Leverkusen aktuell noch nicht. Die vier Frauen arbeiten eng mit Betroffenen zusammen, müssen sich täglich mit den Folgen von Täterschaft auseinandersetzen – eine Tätigkeit, die in erster Linie symptomatisch funktioniert.

Hinter all diesen Fällen stecken jedoch gesellschaftliche Macht- und Kontrollstrukturen, die tiefer gehen. Und Menschen, die Verantwortung für diese Taten tragen. „Gewalt ist eine Form, Macht zu etablieren“, erklärt Christiane Gäcke und: „Gewalt wird in Deutschland nicht so geächtet, wie es in einer aufgeklärten Gesellschaft sein sollte.“ Für die Zukunft hoffen die Mitglieder des Runden Tischs auf eine Änderung des Gesetzestextes hin zu: „Nur Ja heißt Ja“, wie es Frankreichs Regierung Ende Oktober beschlossen hat. Bis das Strafrecht dahingehend verändert wird, wollen die Vertreterinnen diese Maxime aber wenigstens schon in den Köpfen der Menschen verankert haben.

Sicherlich ein überaus wichtiger Ansatz, denn dort beginnt ja bekanntlich gesellschaftliche Veränderung. Letztlich prägen wir alle den Umgang mit Gewalt gegen Frauen und müssen uns wohl immer wieder hinterfragen, wem wir Verantwortung zuschieben, wem wir Glauben schenken, welche Gedankenmuster wir internalisiert haben. Frewer rät der Gesellschaft dazu „hinzusehen“, Richrath empfiehlt „Zuhören und sich einmischen!“ und Tombeaux appelliert: „Handeln!“

Am 25. November ist der Runde Tisch ab 11 Uhr auch im Sozialhäuschen auf dem Wiesdorfer Weihnachtsmarkt vertreten, wo sie auf Unterstützungsangebote und Notrufnummern hinweisen. Zwölf verschiedene lokale Bäckereien verteilen an diesem Tag außerdem Brötchentüten mit Hilfsangeboten. Anlässlich der Projekttage zum Welttag gegen Gewalt an Frauen präsentiert die Stadtbibliothek bis zum 29. November die Kunstausstellung „Starke Stimmen – starke Bilder“. Die Ausstellung stellt den Mut und das gesellschaftliche Engagement inspirierender Frauen dar. Der Besuch ist ohne Anmeldung und kostenfrei während der Öffnungszeiten der Stadtbibliothek dienstags bis freitags von zehn bis 18 Uhr sowie samstags von elf bis 14 Uhr möglich.