Religion & GesellschaftAuf den Spuren der Sieben Todsünden

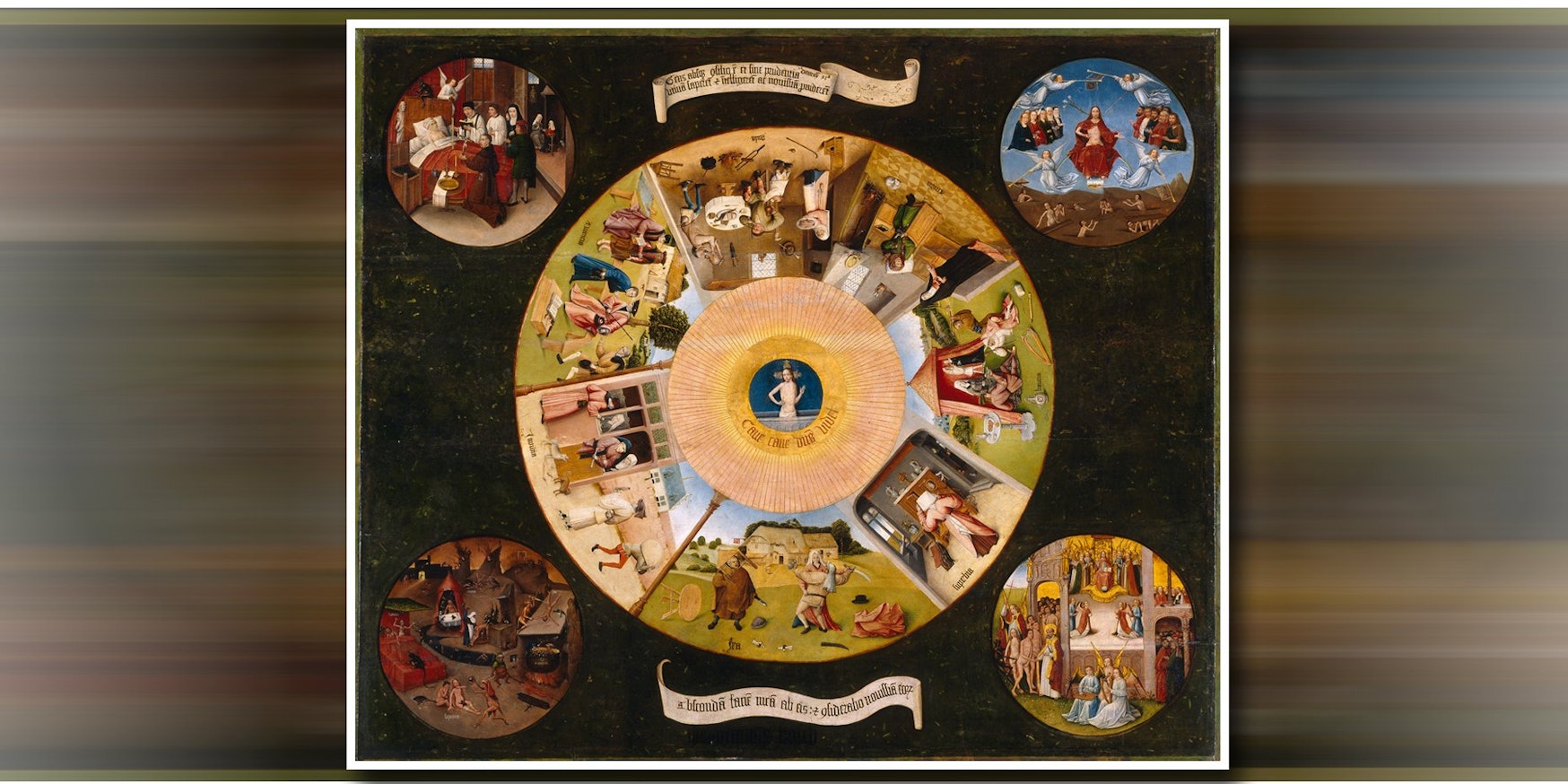

Die Vergehen der Menschen dargestellt von Hieronymus Bosch.

Copyright: Museo Nacional del Prado, Madrid Lizenz

Köln – Diese Wirtschaft tötet. Mit einem einzigen Satz hat Papst Franziskus eine weltweite Diskussion angezettelt. Ist diese Kritik im päpstlichen Lehrschreiben „Evangelii Gaudium“ aus dem vorigen Jahr das verdiente Todesurteil über den Kapitalismus? Oder offenbart sie die Ignoranz eines Theologen für komplexe ökonomische Prozesse? Natürlich stellt sich der Papst keine Manager vor, die mit Molotow-Cocktails um sich werfen, keine Investmentbanker mit Pumpguns und auch keine Konzernchefs mit Kalaschnikow. Es geht ihm um die Lebensfeindlichkeit bestimmter Marktmechanismen und ökonomischer Praktiken. Und er könnte sie nicht drastischer attackieren als mit dem Hinweis auf deren tödliche Folgen.

Wer sich auch nur ein wenig auskennt in der jüdisch-christlichen Tradition, dem kommt das bekannt vor. Wehe euch!, rief der Prophet Amos im 8. Jahrhundert vor Christus den politischen und ökonomischen Eliten seiner Zeit zu und drohte ihnen mit dem göttlichen Gericht: „An jenem Tag – Spruch Gottes, des Herrn – lasse ich am Mittag die Sonne untergehen und breite am helllichten Tage über die Erde Finsternis aus. Ich verwandle eure Feste in Trauer und all eure Lieder in Totenklage. Ich lege allen ein Trauergewand um und schere alle Köpfe kahl. Ich bringe Trauer über das Land wie die Trauer um den einzigen Sohn, und das Ende wird sein wie der bittere Tag des Todes.“

Wie ein alttestamentlicher Prophet prangert auch der Papst Gewinn-Maximierung und Ausbeutung zulasten der Schwachen und Armen an. Und wie Amos brandmarkt Franziskus es als Negativ-Extrem menschlichen Verhaltens, nämlich als lebensfeindlich, als Tod bringend. Franziskus will aufrütteln und Missstände benennen, die jedem vor Augen stehen könnten, der seinen Blick nicht abwendet, sondern hinschaut.

Ein ganz ähnliches Ziel hat die traditionell geprägte Rede von den „Todsünden“. Schon wer von „Sünde“ ganz allgemein spricht, begibt sich auf spezielles Terrain: das Feld der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Sünde ist im ursprünglichen Sinn des Wortes ein Verstoß des Menschen gegen die von Gott gesetzte Ordnung, zwischenmenschlich wie in der Relation zu Gott. Deshalb gilt: Sündigen kann eigentlich nur der Gläubige, der eine solche „göttliche Ordnung“ für die Welt, die Gesellschaft und für seine persönliche Lebensführung anerkennt.

Auch der nicht-gläubige Mensch ist mit Satzungen, Normen, Geboten und Verboten konfrontiert, die sein Verhalten reglementieren. Er kann diese Ordnung respektieren oder sie übertreten. Dann wird er rechtsbrüchig oder (moralisch) schuldig. Zum Sünder aber wird er nicht.

Was sich wie ein Privileg anhört, hat in Wahrheit eine gravierende Kehrseite. Denn zum Konzept der Sünde als Bruch mit Gott gehört als theologisch notwendige Entsprechung das göttliche Angebot der „Gnade“, der Vergebung der Sünde und damit die Möglichkeit eines Neuanfangs. Diese Hoffnungsperspektive entfällt, wenn Sünde säkularisiert und zur Schuld wird. „Im Kontext des Glaubens ist das letzte Wort, das über unsere Existenz gesprochen wird, nicht Sünde, sondern Gnade“, sagt der Mainzer Moraltheologe Stephan Goertz. Ohne Aussicht auf Gnade drohe das Leben gnadenlos zu werden, warnt er im Anschluss an den Philosophen Jürgen Habermas und dessen nachdenkliche Frage, was wir verlieren an Perspektiven von Gerechtigkeit, Genugtuung für die Opfer, von Versöhnung und Erlösung, „wenn Sünde in Schuld übergeht“. Eine spürbare Folge macht Goertz in der Unerbittlichkeit aus, mit der die Gesellschaft heute insbesondere mit Prominenten umgehe. Persönliches Versagen wird zur sozialen „Todsünde“.

Wie könnten die Sieben Todsünden heute aussehen? Die Schauspielschüler Alice Zikeli und Manuel Bashipour haben alltägliche Szenen nachgestellt.