Interaktive Zeitreise durch KölnSo hat sich die Stadt in 200 Jahren verändert

Köln in der historischen Preußischen Uraufnahme.

Copyright: Bezirksregierung Köln

- In den vergangenen 200 Jahren hat sich Köln enorm verändert.

- Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ ermöglicht erstmals eine interaktive Zeitreise durch die Vergangenheit der Stadt und des Rheinlands mit Hilfe von historischen Karten.

- Dieser Artikel stammt aus unserem Archiv und wurde zuerst im Dezember 2018 veröffentlicht.

Köln – Vor etwas mehr als 200 Jahren wurde Köln erstmals exakt vermessen: Die französischen Revolutionsheere hatten die Stadt und das Rheinland 1794 besetzt. Unter der Leitung von Oberst Jean Joseph Tranchot fertigten zahlreiche Offiziere eine nach dem Oberst benannte Landkarte des besetzten Gebiets an. Unter ihnen auch Capitaine Boucher, Mitglied des Ingenieurs-Korps. Der Offizier zeichnete von 1807 bis 1808 die erste topographische Aufnahme Kölns.

Damals lebten nur etwas mehr als 40.000 Menschen innerhalb der Stadtmauern, deren Verlauf heute noch gut an den Ringen zu erkennen ist. Eine Brücke über den Rhein gab es zu dieser Zeit nicht, der Melatenfriedhof lag noch weit vor den Toren der Stadt. Wie enorm sich Köln seitdem entwickelt hat, lässt sich besonders gut erkennen, wenn man diese älteste Karte der Stadt mit weiteren historischen topographischen Aufnahmen aus den vergangenen 200 Jahren vergleicht.

Schon die sogenannte Preußische Uraufnahme, die nur wenig später zwischen 1836 und 1850 (Köln wurde im Jahr 1845 vermessen) entstand, zeigt die ersten Eisenbahnlinien und auch die 1822 errichtete Brücke über den Rhein, die aus etwa 40 miteinander verbundenen Booten bestand. Die Einwohnerzahl hatte sich zu diesem Zeitpunkt schon mehr als verdoppelt: Etwa 90.000 Menschen lebten damals in Köln.

1893 wurde Köln ein weiteres Mal von den Preußen vermessen. Das Ergebnis ähnelt erstmals einer heute üblichen Landkarte. Von den alten Stadtmauern befreit und durch die Eingemeindung zahlreicher Vororte wuchs die Stadt rasant: Mehr als 280.000 Menschen wohnten nun innerhalb der Stadtgrenzen. Auch der Hauptbahnhof an seinem heutigen Platz ist zu sehen. Und wo heute der Mediapark steht, erstreckte sich eine gewaltige Bahnanlage: Der frühere Güterbahnhof.

Und was stand vor 200 Jahren genau da, wo Sie jetzt stehen? Das können Sie jetzt auf unserer interaktiven Karte in unserem Online-Angebot entdecken. Dort haben wir für Sie alle digital verfügbaren historischen Karten von Köln und eine heutige übereinandergelegt. Dort können Sie nicht nur sehen, wie Köln sich seit dem Jahr 1800 entwickelt hat. Auch in großen Teilen des Rheinlands können Sie auf Entdeckungstour gehen. Probieren Sie es aus.

Der Hafen am Ebertplatz

Der Hafen am Ebertplatz: Wie sich der Ebertplatz und der Park am Theodor-Heuss-Ring in den vergangenen 200 Jahren verändert hat, kann man heute kaum noch erkennen. Anfang des 19. Jahrhunderts erstreckte sich dort der nördlichste Teil der Kölner Stadtmauer.

Copyright: rem

1807/1808: Wie sich der Ebertplatz und der Park am Theodor-Heuss-Ring in den vergangenen 200 Jahren verändert hat, kann man heute kaum noch erkennen. Anfang des 19. Jahrhunderts erstreckte sich dort der nördlichste Teil der Kölner Stadtmauer. Was heute nur noch wenige wissen: Dort lag viele Jahre lang ein Hafen. 1811 begannen die französischen Besatzer mit dem Bau.

1845: Die Preußen führten die Arbeiten bis etwa 1840 fort und integrierten den Hafen in die Befestigungsanlage. Er nahm in etwa die Fläche des heutigen Parks ein. Die Karte zeigt noch eine Besonderheit: Die erste Eisenbahnlinie in die Kölner Innenstadt quert die Hafeneinfahrt. Die Strecke endete an einem Bahnhof am Rheinufer in Höhe der heutigen Hohenzollernbrücke.

1893: Als ab 1881 mit dem Abriss der mittelalterlichen Stadtmauer begonnen wurde, um mehr Platz für die Stadt zu schaffen, war auch die Zeit des Hafens am Ebertplatz vorbei. Auf der Karte von 1893 ist er bereits zum Teil zugeschüttet. Zwei Jahre später verschwand er schließlich komplett. Da auf diesem Untergrund nicht gebaut werden konnte, entstand der heutige Park.

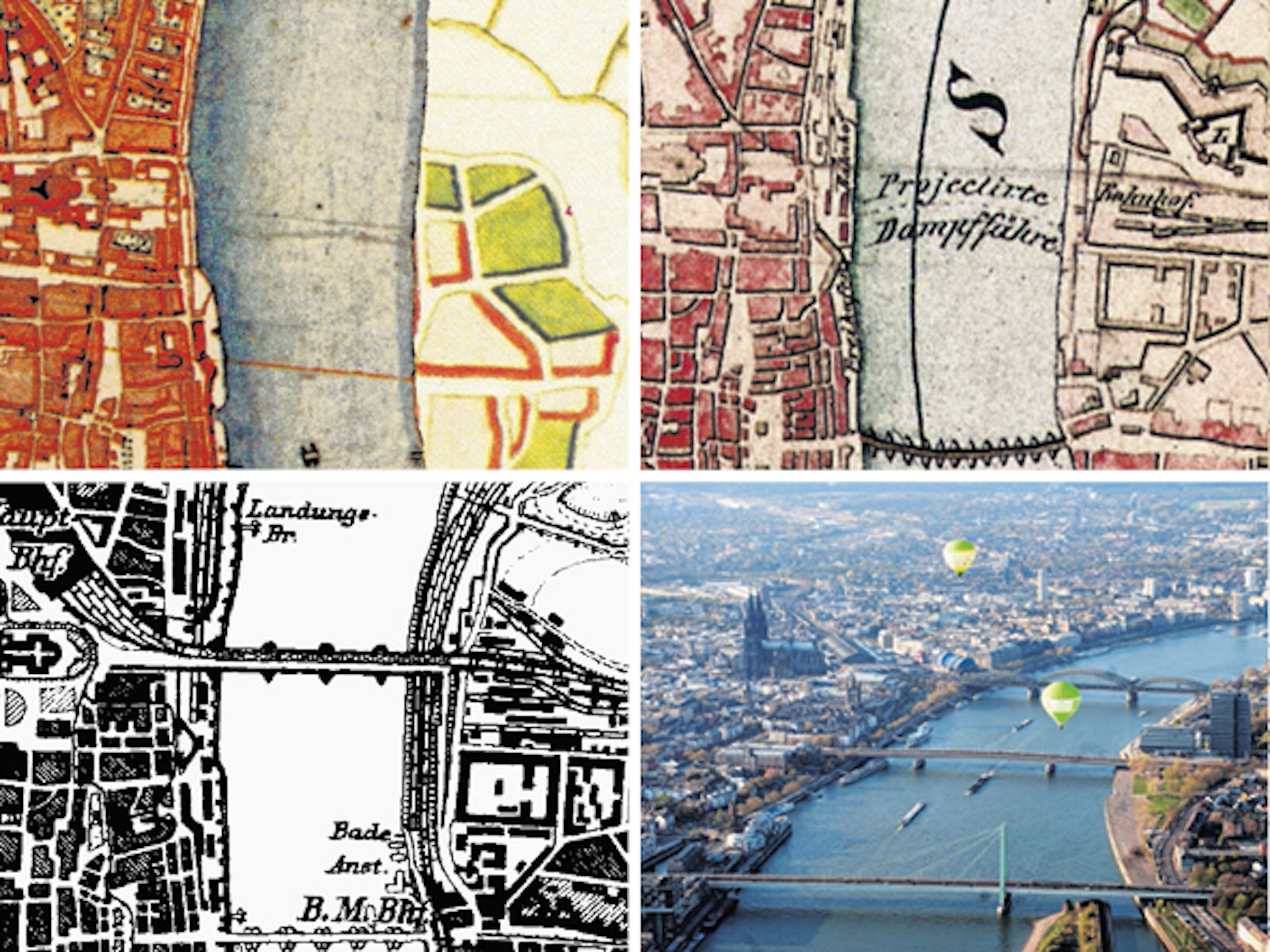

Die Innenstadt im Wandel

Besonders deutlich zeigt sich der Wandel im Kölner Zentrum.

Copyright: rem

1807/1808: Besonders deutlich zeigt sich der Wandel im Kölner Zentrum: Auf der Tranchot-Karte von 1807/08 gibt es noch keine Brücke über den Rhein. Auffallend ist der Unterschied in Zeichenstil und Farbe zwischen der linken und rechten Rheinseite. Der Grund: Der rechte Teil wurde erst zwischen 1824 und 25 unter Leitung des preußischen Offiziers von Müffling kartiert.

1845: 1845 hat sich die Innenstadt stark verändert: Eine erste hölzerne Brücke, getragen von etwa 40 kleinen Schiffen, verbindet erstmals seit der Römerbrücke beide Seiten Kölns. Auch der Vorläufer des Bahnhofs Deutz ist schon zu sehen. Der Hauptbahnhof fehlt noch, ebenso eine Verbindung der beidseitigen Bahnlinien. Reisende mussten also zwangsläufig in Köln umsteigen.

1893: Das änderte sich mit dem Bau der Dombrücke, dem Vorläufer der Hohenzollernbrücke. Auf dem Kartenauschnitt von 1893 verbindet sie bereits Deutzer Bahnhof und Hauptbahnhof. Doch auch dort, wo jetzt der Rheinboulevard steht, liegen Gleise: Die der Bergisch-Märkischen-Eisenbahn, die zu dieser Zeit allerdings bereits verstaatlicht und aufgelöst worden war.

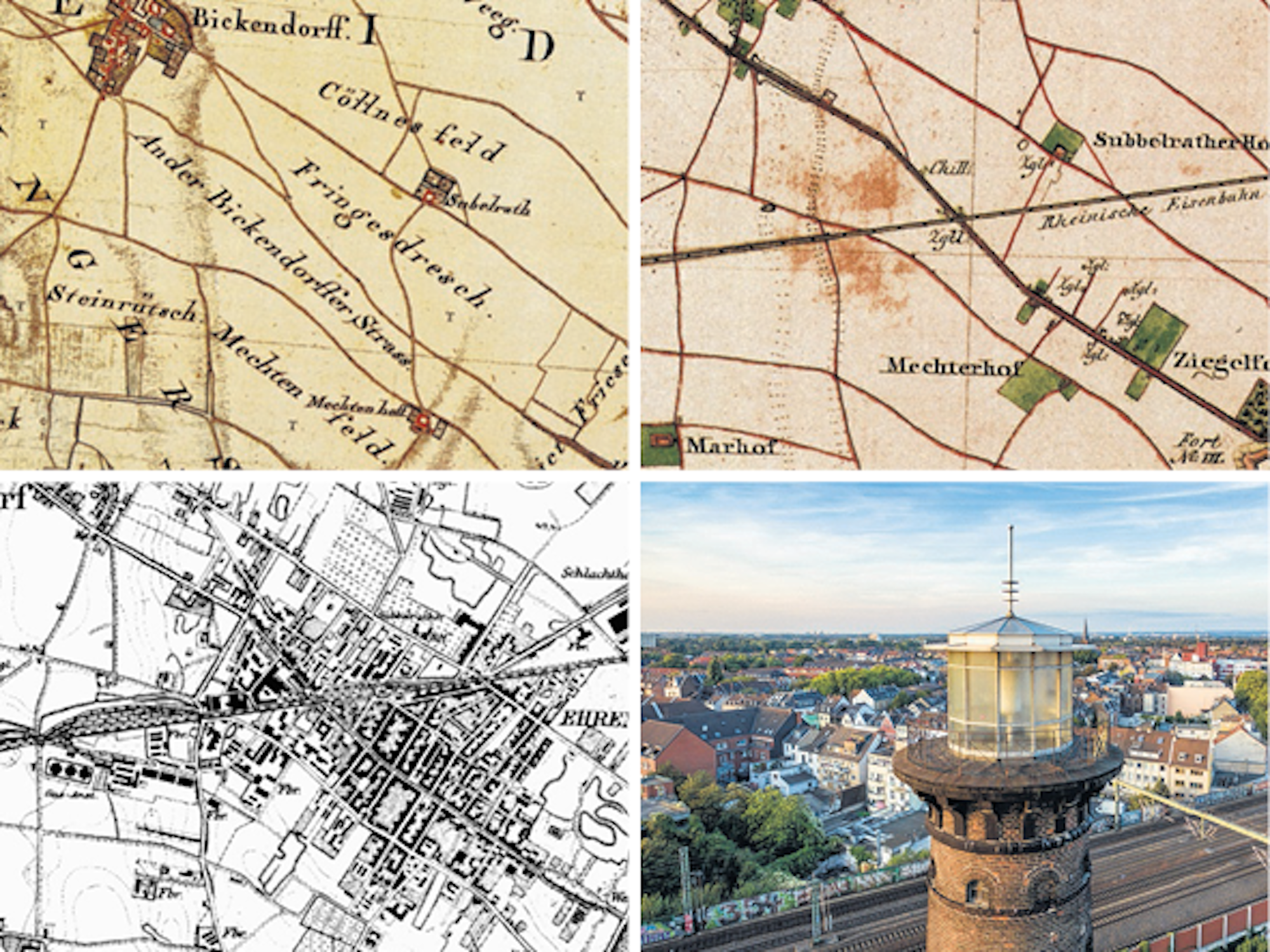

Ehrenfeld von 0 auf 100

Bickendorff (noch mit zwei „f“) ist Anfang des 19. Jahrhunderts schon auf der Karte zu finden.

Copyright: rem

1807/1808: Bickendorff (noch mit zwei „f“) ist Anfang des 19. Jahrhunderts schon auf der Karte zu finden. Von Ehrenfeld, heute einer der beliebtesten Stadtteile, fehlt dagegen jede Spur. Die Fläche wurde damals vor allem landwirtschaftlich genutzt. Nur der Vorläufer der Venloer Straße, damals noch unter dem Namen „Bickendorffer Strasse“, ist schon zu erkennen.

1845: Auch 1845 ist Ehrenfeld noch nicht zu sehen. Erst im selben Jahr fasste man den Entschluss für die Gründung des Vororts. Die Venloer Straße folgt bereits exakt ihrem heutigen Verlauf. Und ein wichtiger Faktor für den späteren Boom des Stadtteils ist zu sehen: Die Strecke der Rheinischen Eisenbahn. Auch heute noch folgt die Bahn exakt der damals eingezeichneten Trasse.

1893: Kurz nach der Gründung, zur Zeit der Industriellen Revolution, boomt Ehrenfeld: Wo knapp 50 Jahre zuvor nur Felder zu sehen waren, leben 1893 im frisch eingemeindeten Stadtteil rund 15.000 Menschen und stehen mehr als 50 Fabriken. Zum Beispiel die des Unternehmens Helios. Von den Gebäuden ist heute noch der Leuchtturm nahe der Bahnstrecke zu sehen.