Drogenreport 2013Köln: Ein Party-Wochenende im Drogenrausch

Protokolle einer Partynacht in Köln

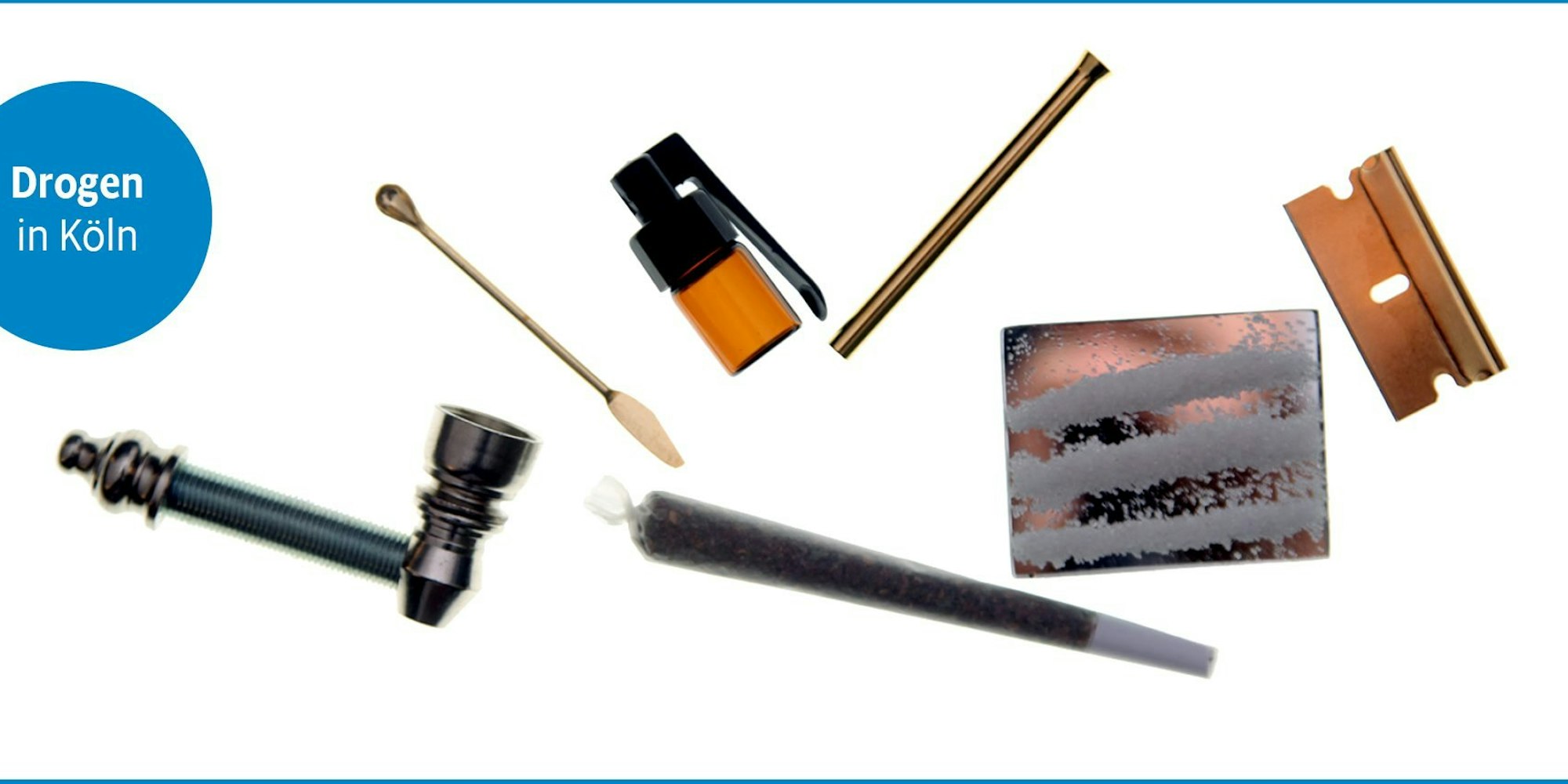

Copyright: ksta-Grafik/kstamedien

„Du ziehst dir eine Nase Speed, und nach fünf Minuten wird dir warm im ganzen Körper. Jede Sekunde pumpt sich mehr Energie frei. Du fühlst dich fit, euphorisch, extrem wach, aufmerksam, motiviert. Du könntest ein Klavier tragen. Bäume ausreißen. Du spürst keinen Schmerz. Du fühlst dich hyperintelligent. Und du bist zu allem bereit.“ Markus, Speed-Konsument

Geduldig, einen Putzlappen in der Hand, wartet die Toilettenfrau, bis der schlaksige Typ in der Lederjacke das Waschbecken frei macht. Er beugt sich über die Ablage neben dem Wasserhahn. Schiebt mit einer Plastikkarte weißes Pulver zu einer dünnen Linie zurecht, so lang wie ein Zeigefinger – Amphetamin, auch Speed genannt, die beliebteste illegale Wachmacher-Droge in der Kölner Partyszene. Dass sich direkt neben ihm jemand die Hände wäscht, stört ihn nicht.

Gedämpft dringt aus dem Nebenraum das monotone Stampfen von Techno-Beats in Ohren und Knochen. In den Toilettenkabinen, auf dem schmalen Mauervorsprung über den Kloschüsseln, kleben überall Rückstände von weißem Pulver. Der Typ am Waschbecken zieht sich das Speed in die Nase. Er richtet sich auf, legt den Kopf in den Nacken, schnieft zweimal und verlässt die Toilette, um weiter zu feiern.

Es ist Ende Oktober, ein Sonntagvormittag, kurz vor elf. Draußen schieben Eltern Kinderwagen durch die Sonne, in Indien rast Sebastian Vettel zu seinem vierten WM-Titel in der Formel 1, und in dem engen, dunklen Keller eines Lokals in Köln zögern Tanzwütige das Ende einer Partynacht hinaus. „Afterhour“ heißen Veranstaltungen wie diese. Sie beginnen sonntagmorgens und enden am Nachmittag. Es gibt verschiedene „Afterhour“-Clubs in Köln.

Wer würde zu den ganzen Afterhours gehen, wenn es kein Ecstasy und kein Speed gäbe? Nüchtern und ausgeschlafen macht das jedenfalls so gut wie niemand

Markus (Name geändert) sitzt in einem Café in Ehrenfeld und nippt an einer Flasche Limonade. Der 29-Jährige hat eine drahtige Figur, die blonden Haare trägt er kurz und struppig. „So, wie sie ist“, sagt er, „kann diese Technowelt ohne Drogen überhaupt nicht existieren. Wer würde zu den ganzen Afterhours gehen, wenn es kein Ecstasy und kein Speed gäbe? Nüchtern und ausgeschlafen macht das jedenfalls so gut wie niemand.“

Markus weiß, wovon er spricht. Jahrelang hat er jedes Wochenende durchgefeiert, von Freitagabend bis Sonntagabend, mit höchstens zwei Stunden Schlaf zwischendurch. Das schafft in der Regel nur, wer seinen Körper austrickst, indem er ihn mit verbotenen, chemischen Substanzen auf Touren hält. Markus hat Speed und Kokain geschnupft, Ecstasy geschluckt und am Sonntagabend Marihuana geraucht, um einschlafen zu können. „Das war mein Partyset“, sagt er und grinst.

Nebenbei hat der gebürtige Kölner eine Ausbildung absolviert. Heute arbeitet er als Schreiner. Der Druck in der Gesellschaft sei hoch, klagt der 29-Jährige. „Willst du was werden, musst du mehr leisten als andere. Willst du mehr Geld verdienen, musst du mehr arbeiten. Und dann brauchst du am Wochenende ein Ventil. Bei mir war es das Feiern.“

In ihrem „Schulmonitoring“ von 2008 nennt die Katholische Hochschule NRW zwei besonders alarmierende Zahlen: Der Studie zufolge hat jeder hundertste Zwölfjährige und jeder zehnte 18-Jährige in Köln schon mindestens einmal Amphetamin, Kokain, Ecstasy oder psychoaktive Pilze (siehe Partydrogen-Lexikon) konsumiert.

Absturz: Zeitpunkt, an dem die Wirkung des Rauschgifts ins Negative umschlägt. Körperliches oder psychisches Unwohlsein – oder beides.

Auf Sendung sein: unter dem Einfluss von chemischen Drogen stehen, meistens ist Amphetamin gemeint.

Ballern: das Schnupfen von Amphetamin oder Kokain, aber auch das Spritzen von Heroin.

Bömbchen: in Toilettenpapier oder Zigarettenpapier eingewickeltes Amphetamin, das heruntergeschluckt wird; in der Regel ein halbes oder ein Gramm. Viele Konsumenten bevorzugen „Bömbchen“, weil durch das übliche Schnupfen von Amphetamin die Nasenschleimhäute zerstört werden.

Breit sein: von einer Droge berauscht sein, oft durch Mischkonsum mit Alkohol.

Druppi: Partygänger, die „drauf sind“, also Aufputschdrogen konsumieren.

Flash: plötzlicher Wirkungseintritt einer Droge.

Gesichtskirmes: auch „Fratzengulasch“ genannt. Bezeichnet vor allem mahlende Bewegungen mit dem Unterkiefer – Verkrampfungen der Gesichtsmuskulatur sind typische Nebenwirkungen von Amphetaminkonsum.

Horrortrip: Drogenrausch mit subjektiv empfundenen Angstzuständen bis hin zu Panikattacken und Todesangst.

Königsmischung: Einnahme von Kokain und Amphetamin.

Sniefen: schnupfen – also die Aufnahme von pulverförmigen Rauschmitteln durch die Nase.

Strecken: Drogen vermischen mit anderen, billigeren Substanzen; etwa Lactose in Pulver wie Speed oder Mehl in Kokainpulver.

Upper: aufputschende Drogen wie Amphetamin oder Ecstasy.

Ralf Wischnewski von der Drogenhilfe Köln ist überzeugt: „In unserer Höher-Schneller-Weiter-Gesellschaft wird der Konsum von leistungssteigernden Drogen noch weiter zunehmen.“ Michael Schuhmacher von der Aidshilfe Köln glaubt: „Partydrogen passen in unsere Zeit: Feiern, Spaß haben, was kostet die Welt? Sie haben sich in der Szene etabliert wie das Glas Kölsch in der Stadtgesellschaft – sie sind üblich geworden. Das beinhaltet eine Vielzahl von Risiken.“

Partydrogen passen in unsere Zeit: Feiern, Spaß haben, was kostet die Welt? Sie haben sich in der Szene etabliert wie das Glas Kölsch in der Stadtgesellschaft – sie sind üblich geworden

Im kommenden Frühjahr will die Aidshilfe Partyveranstalter, Therapeuten, Drogenberater und Wissenschaftler sowie Vertreter von Polizei, Rettungsdiensten und Krankenhäusern zu einem gemeinsamen Fachtag zum Thema Partydrogen an einen Tisch rufen. Das gab es noch nie in Deutschland.Aber wie stellt sich die Situation konkret in Köln dar? Welche illegalen Drogen sind auf dem Markt? Wie gefährlich sind sie? Wer nimmt sie? Wer verkauft sie? Was tut die Justiz dagegen? Und wie können Beratungsstellen helfen?

Für eine sechsteilige Serie hat sich der „Kölner Stadt-Anzeiger“ mit Konsumenten und Dealern aus verschiedenen Milieus getroffen, hat Schüler, Lehrer und Eltern befragt, mit drogenabhängigen Müttern und süchtigen Prostituierten in den Elendsvierteln gesprochen und Ermittler bei ihrem oft aussichtslos scheinenden Kampf gegen die Rauschgiftkriminalität begleitet. In einem sind sich alle einig: Rauschgift – egal ob Partydrogen, Cannabis oder Heroin – war in Köln nie so einfach und so billig zu haben wie zurzeit.

Zurück im „Afterhour“-Club. Es geht auf zwölf Uhr mittags zu. Der niedrige Raum ist in ultraviolettes Licht getaucht. Die Gesichter der Tanzenden sind nur schemenhaft zu erkennen, umso heller tritt das Weiß in ihren Augen hervor. Manche haben sich leuchtende Schminke auf Stirn und Wangen geschmiert, die aussieht wie Kriegsbemalung. Es stinkt nach Schweiß und Marihuana. In einer Ecke fläzen sich junge Männer und Frauen auf Sofas und lassen Cannabistüten kreisen.

Ein paar Meter weiter zucken Körper im schwachen Licht zum immer gleichen Rhythmus der Bassfrequenzen. Irgendjemand hat eine Eselsmaske mitgebracht, die unter den Tanzenden reihum geht. Ein hagerer Kerl mit langen blonden Haaren hat sich an einer Scherbe geschnitten; im fluoreszierenden Schein eines weißen T-Shirts versucht er vergeblich, die Blutung an seinem Daumen mit dem brennenden Docht einer Kerze zu stoppen. Sekundenlang. Dabei verzieht er noch nicht mal das Gesicht.

Tiernarkosemittel Ketamin als Rauschdroge beliebt

„Seid ihr von hier?“, brüllt ein stämmiger Mann mit Bart gegen den Lärm an. Seine schweißnassen dunklen Haare kleben an seinen Wangen. „Ich weiß ja nicht, wie ihr drogenmäßig so involviert seid“, beginnt er etwas umständlich, „aber habt ihr Keta dabei?“ Ketamin, ein Tiernarkosemittel, auch als Rauschdroge beliebt. Konsumenten beschreiben das „Auflösen der eigenen Existenz“, sprechen von Horrortrips. Er sei aus Münster, erzählt der Bärtige, habe irgendwann gestern Abend angefangen zu feiern und sei nun hier in diesem Club gelandet. Speed und Haschisch habe er selber dabei, aber Keta – irgendjemand müsse ihm doch dieses verdammte Keta besorgen können.

Kölns dunkle Seite – Recherchen aus einer Schattenwelt

Alle Folgen:

Dr. Nicole Häp könnte, aber sie wird den Teufel tun. Auf ihrem Labortisch im Landeskriminalamt (LKA) in Düsseldorf landen all die illegalen Mittel, die die Partyszene im Land so konsumiert. Häp ist Diplom-Chemikerin. Im Auftrag der Polizei analysiert sie die Drogen, die Fahnder bei Razzien und Routinekontrollen sicherstellen. Ganz überwiegend Cannabis, aber zunehmend auch Partydrogen, vor allem Amphetamin. 181 Kilo luden die Ermittler im Vorjahr beim LKA in Düsseldorf ab. „Mit dieser Menge sind wir führend in Deutschland“, sagt Nicole Häp.

Herstellung von Amphetamin: Batteriesäure, Ameisensäure, Quecksilbersalze

Vor ihr auf dem klinisch sauberen Metalltisch liegt ein Block aus weißer, klebriger Paste. Knapp zwei Kilo schwer. Eine Konsistenz wie Schafskäse. Amphetamin. Getrocknet und zu Pulver weiterverarbeitet wird es meist geschnupft oder geschluckt, seltener werden Pillen daraus gepresst. Die Paste riecht chemisch, ein bisschen wie Spielknete. Woher der Stoff kommt, bei wem die Polizei ihn sichergestellt hat, weiß die Chemikerin nicht. Es interessiert sie auch nicht. „Ich muss nur feststellen: Ist das tatsächlich Amphetamin? Und wenn ja, wie hoch ist der Wirkstoffgehalt?“ Die Ergebnisse der Analyse haben Einfluss auf das Strafmaß, das den Eigentümer vor Gericht erwartet. Der Besitz ist grundsätzlich verboten, egal wie hoch die Menge ist.

Häp stückelt die Paste klein, extrahiert ein paar Milligramm und füllt die Probe in ein Gläschen. Den Rest erledigen Maschinen: Ein Nahinfrarotspektrometer und ein Gaschromatograph bestimmen die exakten Werte: „Das hier ist zum Beispiel 17-prozentiges Amphetamin mit Coffein als Verschnittstoff“, erklärt Häp. Bei der Herstellung von Amphetamin wird oft Batteriesäure verwendet, Ameisensäure oder Quecksilbersalze. Mögliche giftige Restbestände nimmt der Konsument in seinen Körper auf.

Die Leute können ja gar nicht wissen, was sie da alles schlucken

„Die Leute können ja gar nicht wissen, was sie da alles schlucken“, sagt Häp. In Kokain würde regelmäßig Levamisol nachgewiesen, ein Entwurmungsmittel, das das Immunsystem unterdrücken kann; außerdem könne Gewebe geschädigt werden und absterben, zum Beispiel die Ohrläppchen. Auf Cannabisblüten fanden Chemiker neben Düngerrückständen schon Glasperlen und Blei, um die Blüten zu beschweren und teurer verkaufen zu können.

Und neuerdings greifen besonders Hartgesottene auch in Köln zu einem Rauschmittel, das vor allem in den USA weit verbreitet ist: Crystal Meth, vielen bekannt aus der US-Fernsehserie „Breaking Bad“. Kaum ein anderes Rauschgift schlägt so durch wie das synthetische Metamphetamin. Es ist billig, wirkt heftiger und länger als Amphetamin und wird unter anderem aus Apaan hergestellt, einer Chemikalie aus China, die in Deutschland frei verkäuflich ist.

Crystal zielt auf das Lustzentrum des Gehirns. Es setzt Sturzfluten von Dopamin frei, sogenannte Glückshormone. Wer es schnupft, raucht oder spritzt, kann 60 oder 70 Stunden wach bleiben, tanzen, Sex haben. Aber die Folgen regelmäßigen, massiven Konsums sind extrem: Die Einnahme von Crystal Meth hemmt den Speichelfluss, verursacht Karies, löst massive Kreislaufstörungen aus, verursacht Magenschmerzen, Hirnblutungen und Schlaganfälle. Haare und Zähne fallen aus. Der körperliche Verfall ist rasant. Weil die Konsumenten beim Schniefen vor allem das heftige Stechen in der Nase lieben, werde schlechtes Crystal schon mal mit feinsten Glassplittern versetzt, um das Gefühl zu imitieren, heißt es in der Szene.

Daniel (Name geändert) hat Crystal Meth vor vier Jahren zum ersten Mal geraucht. Seitdem weitere 20- oder 30-mal, sagt er. Daniel ist 28 Jahre alt, gut aussehend, schwul. Er hat in Bochum Jura studiert, mit dem zweiten Staatsexamen abgeschlossen und lebt in Köln. Daniel will Anwalt werden. „Staatsanwalt wäre bei meiner Geschichte vielleicht ein bisschen problematisch“, sagt er und lacht.

In Kölns Schwulenszene werde Crystal zunehmend beliebt, erzählt Daniel. Für die meisten sei es eine reine Sexdroge. Auch für ihn. „Ich nehme das, um mich bei meinem Gegenüber geborgen zu fühlen. Ich kann das ohne die Droge leider nicht. Schon nach ein, zwei Zügen fühle ich mich weich, nicht mehr ängstlich, fast wie ein Kleinkind. Alles ist perfekt, man ist total entspannt, spürt keine Sorgen.“

Ich bin drei Tage lang wahnsinnig schlecht drauf und schwöre mir, das Zeug nie wieder zu nehmen

Was Tage später folgt, wenn die Wirkung längst nachgelassen hat, nennt Daniel einen heftigen Psychokater. „Ich bin drei Tage lang wahnsinnig schlecht drauf und schwöre mir, das Zeug nie wieder zu nehmen. Das kostet mich jedes Mal eine Woche meines Lebens.“

Aber bisher ist er immer wieder schwach geworden. Süchtig sei er nicht, ein Gelegenheitskonsument eben. „Ich kann auch ablehnen, habe während der Examenszeit nie was genommen. Aber nach den Prüfungen habe ich mich belohnt.“ Der 28-Jährige glaubt, die Gefahr kalkulieren zu können. „Wer Motorrad fährt, hat auch schon genug Kreuze auf der Straße gesehen und fährt trotzdem bei Regen“, sagt er. „Das Risiko nehme ich in Kauf.“

Die gesundheitlichen Folgen beim Konsum von Crystal Meth seien unkalkulierbar, warnen Drogenberater. Bislang ist Crystal hierzulande vor allem in Bayern, Thüringen und Sachsen ein Problem; das liegt an der Nähe zu Tschechien, wo die hochgiftigen Kristalle in illegalen Labors hergestellt werden. In Köln sei Crystal noch nicht etabliert, berichtet ein Drogenfahnder, die sichergestellten Mengen lägen meist im niedrigen Grammbereich. „Aber es wird mehr.“ Vor einem halben Jahr fanden Flughafenzöllner in Köln sieben Kilo Crystal Meth in Holzfiguren aus Nigeria, die für den Weitertransport nach Asien bestimmt waren. Der Straßenverkaufswert: etwa eine halbe Million Euro. Es war der zweitgrößte Crystal-Fund in Deutschland.

„Hab ich gelesen“, sagt Markus, der Schreiner, und zündet sich eine Zigarette an. Wer ihn genau betrachtet, erkennt in seinem Gesicht und auf den Armen feine Narben – sogenannte Amphetamin-Akne, Folgen seines jahrelangen Speed-Konsums. Das Schniefen des Gifts hat außerdem seinen Nasenschleimhäuten zugesetzt, Nasenbluten verursacht. Aber er habe sich kürzlich beim Arzt durchchecken lassen, erzählt der 29-Jährige. „Keine bleibenden Schäden.“

Zufrieden bläst Markus Rauch in die Luft. Und überhaupt: Die alten Zeiten, in denen er auf Technopartys die treibende Kraft gewesen sei und in denen er selbst Drogen verkaufte, seien vorüber. Definitiv. Feiern gehe er nur noch selten. Seine Freundin – früher selbst oft auf Speed – habe etwas dagegen. Sie sei inzwischen clean und absolut gegen Drogen. Markus drückt seine Zigarette im Aschenbecher aus. „Ich war auf Partys früher schon so etwas wie der Exzesstreiber“, sagt er und lacht. „Wahrscheinlich komme ich dafür irgendwann in die Hölle.“

Wer an jenem Sonntag den stickigen „Afterhour“-Club verlässt und in die gleißende Mittagssonne tritt, könnte meinen, er sei soeben zumindest der Vorhölle entstiegen. Langsam fährt ein Streifenwagen vorüber. Die Beamten gucken, steigen aber nicht aus. Dabei hätte ein Rauschgiftspürhund in dem Keller ebenso viel Freude wie ein Leichenspürhund auf einem Friedhof.

Die Leute werfen ihr Zeug auf den Boden. Wir können es nur noch zusammenfegen, aber niemandem mehr zuordnen

Aber für die Polizei ist die Situation schwierig, bei Razzien gehen die Fahnder häufig leer aus. Ein Ermittler berichtet: „Wenn wir in einem Club auftauchen, spricht sich das da blitzschnell rum. Die Leute werfen ihr Zeug auf den Boden. Wir können es nur noch zusammenfegen, aber niemandem mehr zuordnen.“ Das aber wäre die Voraussetzung für ein Strafverfahren. Außerdem seien die sichergestellten Mengen meist gering. Bei der dünnen Personaldecke lohne der Ertrag kaum den Aufwand.

Und so ziehen ein paar Unerschütterliche am Sonntagnachmittag nach der „Afterhour“ weiter in den nächsten Club – zur „After-Afterhour“. Das Wochenende ist noch lang.

Dieser Text ist erstmals am 17. November 2013 erschienen.