Kaum ein Gesetz polarisiert so sehr wie die Teillegalisierung von Cannabis. Ein Blick in die Anbauzelte des „Planet Green“ zeigt, wie es mit der Umsetzung läuft – und welche Rolle der Kölner Drogenkrieg spielt.

Kiffen auf VereinsbasisSo funktioniert ein Kölner Cannabis-Club

Der Cannabis-Club „Planet Green Cannabis Social Club“ öffnet die Türen und zeigt uns seine Anbauanlage.

Copyright: Alexander Schwaiger

Man könnte meinen, in der Outdoor-Abteilung eines Decathlon-Marktes zu stehen – wäre da nicht dieser stechend-süßliche Geruch in der Luft. Dicht an dicht reihen sich sieben schwarze Zelte in einer Halle am südlichen Stadtrand von Köln. „Das hier ist unser Herzstück“, sagt Philip Meurer und öffnet mit einem Reißverschluss eines der Zelte. Auf einem vier Meter langen Beet drängen sich Dutzende hochgeschossener Marihuana-Pflanzen. Von der Decke strahlen grelle Lampen auf das dichte Grün herab, in einer Ecke surren Luftbefeuchter und Ventilator.

Mit Andreas Kirchner und Maros Dzadon leitet Meurer den „Planet Green Cannabis Social Club Cologne“. Seit dem 1. Mai bauen sie Marihuana in Köln an – und zwar ganz legal.

Cannabisgesetz polarisiert: „Ein richtiges Scheißgesetz“

Dabei hat kaum ein Gesetz der letzten Bundesregierung so stark polarisiert wie das sogenannte KCanG, dass Cannabis zumindest teilweise legalisiert hat. Die Ampel-Parteien feierten es als Schritt hin zu einer modernen Drogenpolitik – und verbanden damit die Hoffnung, den Schwarzmarkt einzudämmen. Bei der Union stößt das Gesetz hingegen seit jeher auf Ablehnung. „Ein richtiges Scheißgesetz“, schimpfte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt zuletzt und warnte vor einer Zunahme der Drogenkriminalität. Die Konservativen warnen vor steigenden Konsumraten, besonders unter Jugendlichen. Auch aus Polizeidienststellen kommt Kritik.

Alles zum Thema Polizei Köln

- Bekannt als „5_sprechwunsch“ Kölner Rettungssanitäter klärt auf Social Media über Blaulicht-Alltag auf

- Verpuffung Drei Verletzte bei Hotel-Brand in Kölner Altstadt

- Großeinsatz in der Altstadt Verpuffung in Kölner Hotel – ein Schwerverletzter

- Wetter Schnee sorgt in NRW für Unfälle und Staus

- Detonationen Parallele bei Explosionen in Düsseldorf und Krefeld

- Betrüger Welle von Betrugsanrufen nach Gelsenkirchener Bank-Einbruch

- Schließfächer im Fokus Kriminalbeamte fordern Kontrollmechanismen für Schließfächer

Andreas Kirchner, Maros Dzadon und Philip Meurer vom Cannabis-Club „Planet Green Cannabis Social Club“ öffnen die Türen und zeigen uns ihre Anbauanlage.

Copyright: Alexander Schwaiger

Kern des Gesetzes sind sogenannte Cannabis-Clubs wie der „Planet Green“. Seit dem 1. Mai dürfen sie in ihrer Halle Marihuana anbauen und an ihre 75 Mitglieder ausgeben. Eineinhalb Jahre nach der Teillegalisierung gibt es in Köln neben dem „Planet Green“ vier weitere Anbauvereinigungen, drei weitere befinden sich laut Bezirksregierung noch im Prüfverfahren. Im gesamten Zuständigkeitsbereich der Behörde sind es 25 Clubs, landesweit in Nordrhein-Westfalen 97.

An einem Nachmittag im Oktober führen die Vereinsmitglieder durch ihre Anbauanlage. „Das wichtigste Zelt“, erklärt Maros Dzadon, „ist das Mutterzelt.“ Von der Mutterpflanze werden Stecklinge abgenommen – wie bei anderen Pflanzen auch. Bis sie Wurzeln bilden, brauchen sie vor allem eines: hohe Luftfeuchtigkeit. „Dann werden sie umgetopft und bekommen erstmal Zeit, um schön anzuwachsen“, sagt Dzadon. Nach einigen Wochen wandern die Jungpflanzen in eines der sechs Blütezelte.

Das sogenannte Mutterzelt ist das Herzstück der Anbauanlage.

Copyright: Alexander Schwaiger

Besonders stolz sind die Männer auf ihre Erde, das sogenannte „Living Soil“. „Das ist ein natürlicher, biologisch aktiver Boden, voll von Mikroorganismen“, erklärt Dzadon. So könne der Club auf künstliche Dünger und Pestizide verzichten – „sehr bio also“.

Rund 90 Tage dauert der Weg vom Steckling bis zur Blüte. Etwa 1,4 Kilogramm Marihuana erntet der Verein pro Monat – „angepasst am Bedarf der Mitglieder“. Produzieren sie mehr, als ihre Mitglieder abnehmen, muss der Überschuss vernichtet werden. „Bisher hatten wir aber eher das gegenteilige Problem“, sagt Meurer und lächelt.

Rund 1,4 Kilogramm pro Monat erntet der Club.

Copyright: Alexander Schwaiger

Die meisten der 75 Mitglieder sind stille Teilhaber. Sie bestellen ihr Marihuana beim Verein und holen es an der Abgabestelle ab. Bis zu 50 Gramm darf jedes Mitglied im Monat beziehen – der Preis beginnt bei sechs Euro pro Gramm.

Den „harten Kern“, wie Meurer ihn nennt, bilden neben ihm, Dzadon und Kirchner drei weitere Mitglieder. Sie kümmern sich um Anbau, Organisation und den Kontakt zu den Behörden. Kennengelernt haben sie sich lose über gemeinsame Bekannte. „Uns eint die gleiche Leidenschaft – für uns ist das eine Herzensangelegenheit“, sagt Dzadon. Und ja, fügt er mit einem Grinsen hinzu, auch vor der Legalisierung habe man schon „ein bisschen herumexperimentiert“. „Aber hier in der Halle haben wir jetzt natürlich ganz andere Möglichkeiten.“

Geraucht wird im Club allerdings nicht. „Rund um die Halle gilt die Abstandsregel – in einem Radius von zweihundert Metern darf nicht konsumiert werden“, sagt Meurer und lacht. „Das gilt jetzt auch für unsere armen Nachbarn.“

Kölner Drogenkrieg erschwerte Suche nach Halle

Bis der „Planet Green“ an den Start gehen konnte, war es ein steiniger Weg, erzählen die Vereinsmitglieder. „Das größte Problem war der Kampf mit den Behörden“, sagt Meurer. Dokumente seien verschlampt, teils mehrfach eingefordert worden. Der Bewilligungsprozess zog sich über Monate. Und dann war da noch die Suche nach einer geeigneten Halle – auch dafür gelten strenge Auflagen und Abstandsregeln, etwa zu Schulen und Kitas.

Mit liebe zum Detail kümmert sich Meurer und seine Kollegen um die Pflanzen.

Copyright: Alexander Schwaiger

„Irgendwann im vergangenen Jahr hatten wir endlich etwas gefunden“, erinnert sich Meurer. „Doch dann begannen dieser Drogenkrieg in Köln mit Explosionen und Schüsse – plötzlich bekam unser Vermieter Angst und sprang ab.“ Nur wenige Wochen später fand der Club eine neue Halle. „Glück im Unglück“, sagt Dzadon und lässt den Blick durch den Raum wandern. „Hier haben wir wirklich optimale Bedingungen.“

Dennoch: „Im Prinzip ist es ein Fulltime-Job neben dem Fulltime-Job. Wir sind jede freie Minute hier“, sagt Dzadon. Denn Anbauvereinigungen müssen ehrenamtlich geführt werden – Geld darf der Club nicht verdienen. Oder, wie Dzadon es ausdrückt: „Und da wären wir bei dem, was aus Sicht des ‚Planet Green‘-Clubs bisher schiefläuft mit der Cannabis-Legalisierung. Ende September legten Expertinnen und Experten der Universitätskliniken Hamburg-Eppendorf und Düsseldorf sowie der Universität Tübingen eine erste Evaluierung des Gesetzes vor. Das Ergebnis fällt eher überschaubar aus: Der Konsum bei Jugendlichen ging leicht zurück, bei Erwachsenen stieg er leicht an. Ansonsten sei kaum etwas passiert. „In der Gesamtschau der vorliegenden, vorläufigen Ergebnisse kann zum jetzigen Zeitpunkt kein dringender Handlungsbedarf in Bezug auf eine Veränderung des KCanG festgestellt werden“, heißt es in dem Bericht.

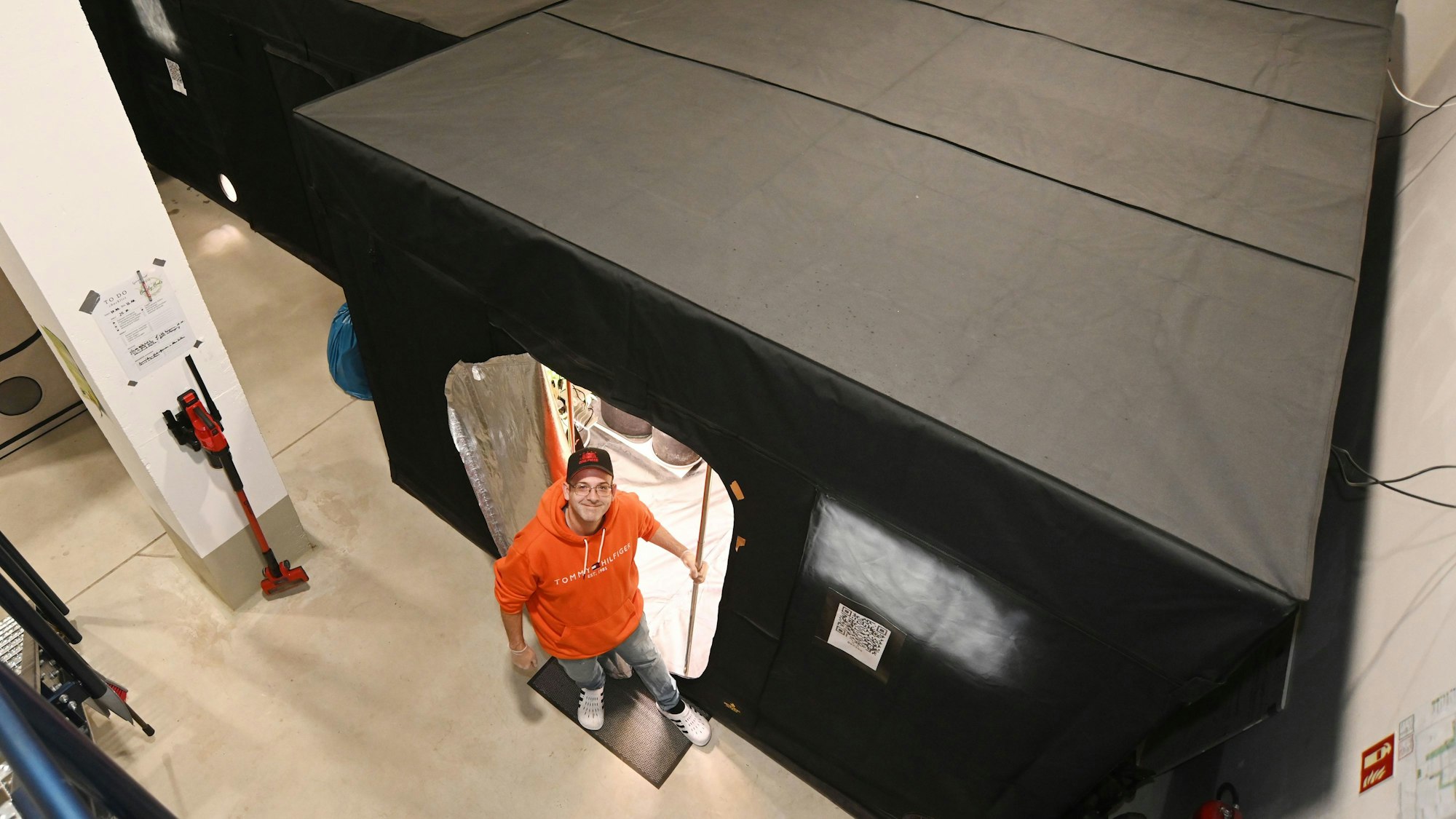

Philip Meurer vor einem der sechs Zelte in der Anbauhalle.

Copyright: Alexander Schwaiger

„Kein Wunder“, sagt Dzadon. „Während der Evaluierung hatten ja auch kaum Anbauvereinigungen ihre Lizenz – sie waren einfach noch nicht so weit.“ Die Odyssee seines eigenen Vereins sei dafür ein gutes Beispiel. Er ist überzeugt: „Wenn die Clubs jetzt endlich vernünftig arbeiten können, wird das auch Effekte zeigen und den Schwarzmarkt zurückdrängen.“

Gleichzeitig findet er, dass das Gesetz nicht weit genug geht. „Wenn die Clubs auch als wirtschaftliche Unternehmen geführt werden könnten, würde das die Lage deutlich erleichtern. Viele geben wegen des Aufwands und der Kosten auf.“ Und klar: „Natürlich wäre es toll, damit auch Geld zu verdienen. In unseren Augen wäre das nur fair.“

Die Sorge, dass das Cannabis-Gesetz wieder zurückgedreht wird, haben Dzadon und seine Vereinskollegen nicht. Noch gebe es genug Befürworter in der Regierung, ist er überzeugt. Und außerdem: „Gekifft wurde schon immer – und wird es auch immer. Die Frage ist nur, unter welchen Bedingungen“, sagt er.