Die Kölner Photographischen Sammlung zeigt die grandiose Ausstellung „Bernd & Hilla Becher – Geschichte einer Methode“.

Bernd und Hilla BecherDie unermüdlichen Chronisten des Industriezeitalters

Bernd Bechers „Mudersbach“, ein Aquarell aus 1950er Jahren, ist jetzt in der Photographischen Sammlung in Köln zu sehen.

Copyright: Estate Bernd & Hilla Becher

Dem Ruhm folgt die Legendenbildung so unvermeidlich wie der Schatten den Objekten. Diese eherne Regel gilt selbst für das Düsseldorfer Fotografenpaar Bernd und Hilla Becher, das seine wohlverdiente Berühmtheit weniger einem Künstlerleben am Abgrund als einem „verrückten“, aber vor allem biederen Hobby verdankt. Ein Video, das Max Becher, Sohn der Künstler, von deren Arbeit machte, könnte auch einem Spitzweg-Drehbuch entsprungen sein. Man sieht Bernd und Hilla Becher eine schwere Kamera vor ein altes Industriegebäude schleppen, sieht Bernd für die Aufnahme kurz unter einem schwarzen Tuch verschwinden und die Gerätschaften später in einem rumpeligen VW-Bus verstauen; zwischendurch macht er ein Nickerchen im Gras.

Die Ausstellung widerlegt etliche Legenden über die Bechers

Immerhin widerlegt das Video zwei besonders hartnäckige Becher-Legenden: dass bei ihnen der Himmel immer grau war und sie die Industriebauten vor ihrer Kamera abbildeten, wie sie sich ihnen präsentierten. Stattdessen sägt Bernd erst einmal einen Baum kurz und klein, der ihm die Aussicht auf einen Betonkoloss verschandelt; am folgenden Tag kehren er und Hilla wieder, werfen Schatten und fotografieren ihr Objekt der Begierde bei strahlendem Sonnenschein. Das sachliche Grau ihrer Bilder, auf dem nichts von der „typischen“ Gestalt der in Reihen arrangierten Fördertürme, Hochöfen oder Kohlebunker ablenkt, verliehen sie ihren Aufnahmen oftmals erst in der Dunkelkammer. Dort wurde bei der Belichtung um die Wette gewedelt oder das Motiv in verschiedene Entwicklerbäder getaucht. Dass seine verstorbenen Eltern ständig „tricksten“, bestätigt Max Becher, immerhin oberster Verwalter ihres Nachruhms, frei heraus.

Solche Blicke hinter die Kulissen des Becher-Mythos‘ erlaubt jetzt ausgerechnet die Photographische Sammlung in Köln, die gerne mit einem Mausoleum der sachlichen Fotografie verwechselt wird. Dabei sind die Bechers (oder August Sander) für Gabriele Conrath-Scholl, Leiterin der Sammlung, gerade keine Heiligen, deren Legenden es zu verteidigen gilt. Sondern Künstler, deren Handwerk so gründlich erforscht gehört, wie der Pinselstrich eines Leonardo oder Michelangelo. Und wie bei diesen Meistern lässt sich auch bei den grauen Becher-Bildern nicht alles erklären. Selbst das Ziel, alles scheinbar gleich aussehen zu lassen, um sich dann an den Variationen zu berauschen, erreicht man offensichtlich nur mit den Mitteln einer künstlerischen Geheimlehre.

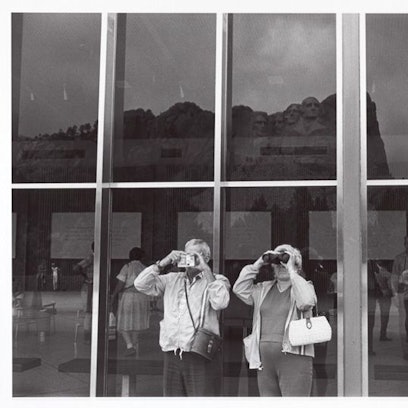

Bernd und Hilla Becher auf der Grube Ensdorf, Saarland, 1979

Copyright: Estate Bernd & Hilla Becher

Mit ihren mehr als 300 Bildern sollte die Kölner Ausstellung zu einem Wallfahrtsort für Becher-Enthusiasten werden – zumal nicht wenige davon erstmals zu sehen sind. Aus dem Becher-Archiv hat Conrath-Scholl etliche frühe Werke gefischt, von denen man bisher allenfalls gelesen hatte: Bernd Bechers Zeichnungen und Aquarelle von Stadt- und Industrielandschaften, Hilla Bechers fotografische Studien wasserbenetzter Oberflächen, Auftragsarbeiten für die Aufkleber auf Lebensmitteldosen und sogar eine von Bernd geschaffene surrealistische Spielerei mit Erbsen auf Industrieröhren. In einem Kabinett lernt man das Ehepaar kennen, bevor es einander kennenlernte: die Fotografin und der Grafiker. Blendet man beider Arbeiten in Gedanken übereinander, hat man zwar noch keine „Anonymen Skulpturen“ (so der Titel ihres berühmten ersten Buches). Aber immerhin eine Ahnung davon, was ihren gemeinsamen Blick auf die Welt auszeichnete.

Diese Welt schrumpfte vor den Bechers auf die verwunschenen oder jedenfalls rätselhaft verschlungenen Bauten des sterbenden Industriezeitalters zusammen – von Wohnhäusern im Ruhrgebiet und im Siegerland abgesehen, fotografierten sie wenig mehr als Hochöfen, Gasbehälter, Fördertürme, Getreidesilos, Kühltürme oder Wasserspeicher (in Köln sind auch einige Strommasten zu sehen). Sie wollten diese von der Deindustrialisierung bedrohten Bauformen nicht nur für die Nachwelt bewahren (sie prägten schließlich das Industriezeitalter, dessen Kinder wir alle sind, sagte Bernd). Sie waren auch die ersten, die den ästhetischen Reichtum dieser Zweckbauten erkannten, und sahen fantastische Ungetüme, die es in allen Einzelheiten zu erkunden galt.

Bei Bernd und Hilla Becher war Konzeptkunst ein Knochenjob

In der Kölner Ausstellung, die uns die „Geschichte einer Methode“ nahebringt, beginnt diese Geschichte mit Blicken auf ganze Industrielandschaften. Wie die Bechers nähern wir uns den Objekten zunächst aus der Ferne und „zoomen“ dann die Details heran. In der Arbeitswirklichkeit des Ehepaars waren diese „Abwicklungen“, in denen Industrieareale systematisch erkundet und einzelne Gebäude von allen Seiten fotografiert wurden, unendlich mühsam und zeitraubend. Dabei entstanden jeweils bis zu 600 Aufnahmen, die für eine spätere Verwendung in typologischen Blättern gesammelt wurden. Wie auf botanischen Bildtafeln wurden unterschiedliche Ausprägungen einer Gattung verglichen – meist in Gruppen von neun oder zwölf Aufnahmen.

Man kann sich diese kompositorische Arbeit beinahe wie ein Memory-Spiel vorstellen. Vor der Suche im Fotoarchiv stand für das Ehepaar jedoch die Plackerei, die in Köln exemplarisch an der Zeche Ewald im Kreis Recklinghausen nachgezeichnet wird. Um die einzelnen Motive zu isolieren und aus der für spätere Vergleichsreihen günstigsten Perspektive abzulichten, mussten Bernd und Hilla Becher mit ihrem schweren Gerät nicht selten luftige Höhe erklimmen. Manchmal ist Konzeptkunst ein Knochenjob; seine Nickerchen hatte sich Bernd hochverdient.

Die „Geschichte einer Methode“ bietet einen grandiosen Querschnitt durch das Werk der Bechers, der auch ihre zahlreichen Buchprojekte und einige „nebensächliche“ Liebhabereien umfasst (etwa illegale Kohleminen in den USA). Menschen sucht man hingegen weitgehend vergeblich, in dieser Hinsicht hält die Legende, was sie verspricht. Und doch menschelt es auf den Bildern der Wohnhäuser gewaltig. In ihren Fassaden sah wohl vor allem Bernd kleine grafische Wunderwerke, wie sie heute in „Bausünden“-Kalendern gefeiert werden. Auch einer Typologie von Gardinen in Arbeiterhaushalten waren Bernd und Hilla Becher offenbar auf der Spur. Bei diesen unermüdlichen Chronisten des Industriezeitalters lernt man niemals aus.

„Bernd & Hilla Becher – Geschichte einer Methode“, Photographische Sammlung /SK Stiftung Kultur, Im Mediapark 7, Do.-Di. 14-19 Uhr, 5. September 2025 bis 1. Februar 2026. Der Katalog erscheint im November.