Das LVR-Landesmuseum Bonn blickt auf die Arbeitswelt zwischen 1890 und 1940 zurück und finden viel Heutiges darin.

„Schöne neue Arbeitswelt“Der Mensch lenkt, aber die Maschine denkt

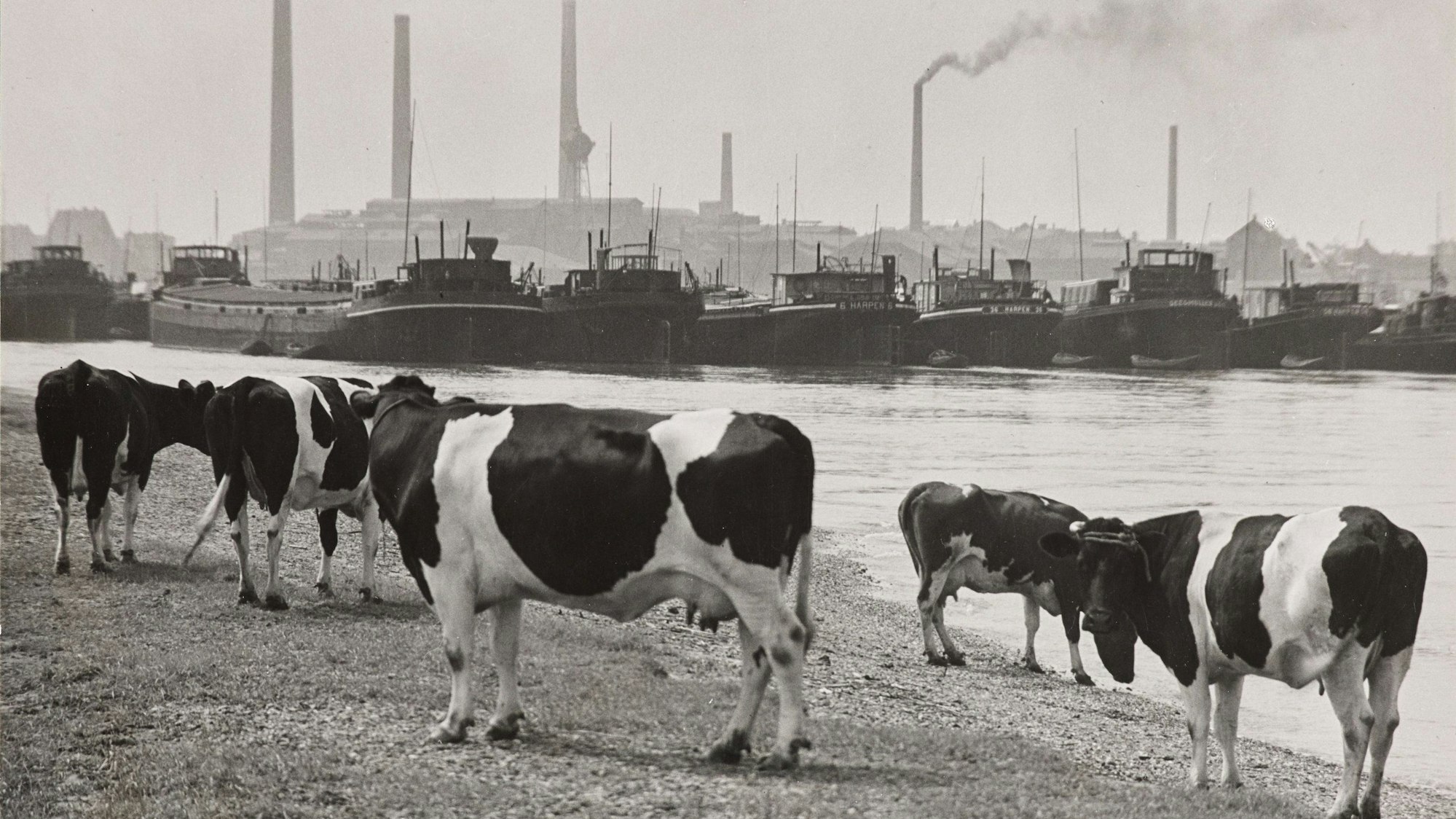

Albert Renger-Patzschs „Kühe an der Ruhrmündung“ (1930) ist derzeit im LVR-Landesmuseum Bonn zu sehen

Copyright: VG Bild-Kunst, Bonn 2025

Ach, Amerika, du hast es besser, seufzte Carl Grossberg, wenn er an seine deutsche Heimat dachte. Hier gebe es immer noch zu viele Leute, die in der Vergangenheit schwelgten und in der grünen Wiese und der Kuh darauf das Ideal für alle Zeiten sahen. Grossberg hingegen war in seinem Automobil in die Zukunft unterwegs, zu mächtigen Dampfkesseln und besenreinen Maschinenparks. Menschen störten auf seinen Bildern nur: Grossberg malte bereits 1930 eine Arbeitsgesellschaft ohne Arbeiter.

Wenn wir heute unsere Hoffnungen und Ängste in die digitale Technik legen, sind wir Erben der Weimarer Republik. Selten zuvor und selten danach wurde der Technik ein derart großer Einfluss auf die Gesellschaft zugestanden, und entsprechend umkämpft war die Kunst, die sich unter dem Namen Neue Sachlichkeit dem Glauben an den industriellen Fortschritt mehr oder weniger bedingungslos verschrieb. Einer ihrer wichtigsten Vertreter war Carl Grossberg, dessen Bilder von Industrieanlagen und Fabrikhallen mitunter so unterkühlt wie technische Zeichnungen wirken, ohne deswegen im Mindesten weltfremd zu sein. Mit seinem Kult der Präzision versuchte Grossberg, Halt auf dem schwankenden Boden einer Revolution zu finden.

Ein Gemälde des Leverkusener Bayer-Werks setzt den Unternehmergeist ins schönste Licht

Von dieser Umwälzung durch Technik, Krieg und Industrie, von „Traum und Trauma der Moderne“, handelt die Ausstellung „Schöne neue Arbeitswelt“ im LVR-Landesmuseum Bonn, und natürlich haben sich die Kuratoren bei Grossbergs menschenleeren Fabrikbildern bedient. Allerdings geht es ihnen gar nicht so sehr um utopische Entwürfe, die der bei Aldous Huxley entlehnte Ausstellungstitel verspricht. Zukunftsbilder wie Herman Bernard Dieperinks mythischen „Berg der Träume“ sind eher die Ausnahme, und die Videokonferenz, die in der Zeitschrift „Uhu“ bereits 1926 alltäglich war, wirkt wie eine immerhin verblüffende Kuriosität. Stattdessen sehen wir vor allem Künstler, die versuchen, mit ihrer Zeit Schritt zu halten, statt ihr voraus zu sein.

Vermutlich ist das sogar lehrreicher, als sich in Utopien zu verlieren – und realitätsnäher ist es ohnehin. Sogar die Kuh auf grüner Wiese findet sich in der Ausstellung, allerdings modern interpretiert: Albert Renger-Patzsch fotografierte sie 1930 an der Ruhrmündung vor einem Panorama aus Lastschiffen und Industrieanlagen. Auch auf einem Gemälde Bernd Templins teilen sich alte und neue Welt einen Bilderrahmen. Im Hintergrund dampft und raucht die Mannesmann-Hütte in Hückingen, während Bauer und Bäuerin davor das Korn ernten, als seien die Leiharbeiter aus Barbizon.

„Ruhrkampf (Barrikade)“ von Barthel Gilles aus dem Jahr 1930

Copyright: VG Bild-Kunst, Bonn 2025

Die Ausstellung deckt einen langen Zeitraum ab und versammelt mehr als 300 Gemälde, Fotografien, Maschinen und Dokumente aus den Jahren 1890 bis 1940. Im Foyer stehen ein stählernes Türrelief der Berliner Krupp-Filiale, ein früher Ottomotor aus Deutz und eine monumentale Ansicht des Leverkusener Bayer-Werks als erhabene Zeugnisse einer neuen Arbeitswelt, die allerdings so wenig von Arbeiterstolz erzählen wie die gotischen Kathedralen. Auftragsmaler wie Otto Bollhagen spezialisierten sich darauf, den unternehmerischen Geist ins schönste Licht zu setzen, während der sozialistische Maler Conrad Felixmüller die Wirklichkeit der Hochöfen schwärmerisch ins Märchenhafte tauchte; schließlich brachte die Industrie während des kurzen Wirtschaftswunders Mitte der 1920er Jahre Millionen Arbeiter in Lohn und Brot. Bei Gerd Arnzt, Mitglied der „Kölner Progressiven“, beginnt dagegen bereits die Verwandlung des Fließbandarbeiters in den Maschinenmenschen.

In Bonn wird die „schöne neue Arbeitswelt“ in sechs Themenkreisen entfaltet – und diese jeweils um eine Mitmach-Station ergänzt, in der eine Brücke zur Gegenwart geschlagen wird. Mitunter sehen sich Gestern und heute erstaunlich ähnlich, etwa, wenn es um gehetzte Pendlerströme, das rigorose Zeitdiktat oder die Verheißungen des frei gewordenen Wochenendes geht. Schon in der Weimarer Republik gab die Arbeitswelt den großen Städten ihren Rhythmus vor, mit Erholungspausen in der Sommerfrische und an den Ufern des Konsums. Die Einsamkeit des Bahnwärters auf einem von künstlichen Farben erleuchteten Gemälde von Georg Scholz mutet dagegen längst nostalgisch an.

Die Systemfrage stellt sich im LVR-Landesmuseum eher nicht

Auf große Namen haben die Kuratoren weitgehend verzichtet. Es gibt einen traurig blickenden „Arbeiterjungen“ von Otto Dix und schöne Nebenwerke von August Sander, John Heartfield oder Hannah Höch. So wird die Ausstellung zur Gelegenheit, vergessene Künstler wie Alice Lex-Nerlinger, Sella Hasse oder Barthel Gilles zu entdecken – oder man erfreut sich gleich am „Funktionsmodell einer Fabrik“ aus dem Jahre 1915, mit dem der Kapitalismus die Form einer Puppenstube annimmt. Allerdings ist der „entfremdete“ Fabrikarbeiter selten am Arbeitsplatz zu sehen. Er tritt vor allem als Arbeits- und Überlebenskämpfer auf, am eindrucksvollsten auf Barthel Gilles‘ Momentaufnahme des Ruhrkampfs auf einer Barrikade. Das klassische Arbeiterporträt bleibt in Bonn überwiegend den Handwerkern und Tagelöhnern vorbehalten, den Streckenarbeiterinnen, Schnittern, Kornträgern und Müllmännern wie etwa auf den Grafiken von Sella Hasse.

Die Systemfrage stellt sich im LVR-Landesmuseum eher nicht, auch wenn Armut und Arbeitslosigkeit prominenten Raum erhalten. Auf Georg Scholz‘ Gemälde „Arbeit schändet“ blickt ein Weimarer Bonze mit Schweinsnase, Zigarre und Monokel verächtlich auf verhärmte Lohnabhängige herab, bei Alice Lex-Nerlinger verläuft die Scheide von „Arm und Reich“ zwischen arbeitender und konsumierender Bevölkerung, und bereits 1906 hing František Kupka einen Arbeiter wie Jesus an ein Zahnrad. Eindrucksvoller sind jedoch Bilder, auf denen einsame Maschinenführer in Zechen vor ihren riesigen Schwungrädern sitzen. Hier scheint die Zukunft schon Gegenwart zu sein: Der Mensch lenkt, aber die Maschine denkt.

Im „Zukunft“-Raum der Ausstellung wird es doch noch utopisch – mit einem Nachbau der Maschinenfrau aus Fritz Langs Stummfilmklassiker „Metropolis“, einem Christus, der bei Franz Wilhelm Seiwert als moderner Erlöser durchs Ruhrgebiet reist, und einem Propagandabild, auf dem Carl Theodor Protzen die „Straßen des Führers“ als kollektive Anstrengung feiert. Hier wird das Pathos der Arbeitswelt tatsächlich traumatisch – nicht als Utopie, sondern als Mittel zum bösen Zweck.

„Schöne neue Arbeitswelt – Traum und Trauma der Moderne“, LVR-Landesmuseum, Comantstr. 14-16, Bonn, Di.-So. 11-18 Uhr, bis 12. April 2026. Der Katalog kostet 49,90 Euro.