Tragisches Ende eines KomponistenGedenken an Bernd Alois Zimmermann in Königsdorf

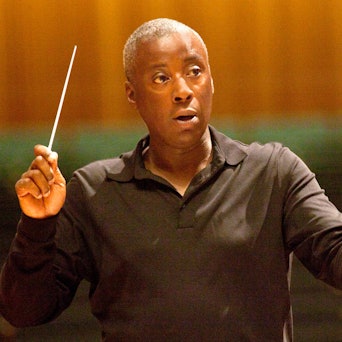

Szene aus der Oper „Die Soldaten“

Copyright: dpa

Königsdorf – Am 10. August 1970 nahm sich Bernd Alois Zimmermann im Keller seines Hauses in Königsdorf das Leben. Selbst für Menschen seines nächsten Umfelds erfolgte dieser Selbstmord aus heiterem Himmel. Doch im Rückblick auf die letzten Lebens- und Schaffensjahre des Komponisten verdichten sich – bei aller Vorsicht gegenüber voreiligen Deutungen des Lebens im Werk – düstere Vorzeichnen, die ihn schließlich zu dieser Verzweiflungstat trieben: psychische, physische, private, politische und künstlerische.

Ab Dezember 1969 verbrachte Zimmermann ein halbes Jahr in der psychiatrischen Abteilung der Kölner Universitätsklinik. Wegen einer manisch-depressiven Störung konnte er die Uraufführung seines „Requiem für einen jungen Dichter“ in Düsseldorf nicht erleben. Das gewaltige Oratorium für Sprecher, Gesangssolisten, drei im Raum verteilte Chöre, Orchester, Jazz-Combo, Orgel und elektronische Klänge ist eine Schreckensbilanz des von ihm selbst durchlebten letzten halben Jahrhunderts, von seiner Geburt 1918 in Bliesheim bis zur damaligen Entstehungszeit des Werks 1968 mit Studentenrevolte, Prager Frühling, Vietnamkrieg, Kaltem Krieg und Wettrüsten. Texte der jungen Dichter Jessenin, Majakowski und Beyer, die sich alle das Leben nahmen, machen das Riesenwerk zu einem Epitaph für die an der Wirklichkeit gescheiterten Dichter, die Kunst insgesamt und letztlich auch für den Komponisten selbst.

Bloß noch konsumiert

Zimmermann sah die Musik damals am Ende, weil sie ihre existenzielle Bedeutung für die Menschen verloren habe, politisch ideologisiert, verharmlost und bloß noch konsumiert werde. Im Abschiedsbrief an seine Tochter Bettina schrieb er, „daß sich die Musik … selbst umgebracht hat“. Und gegenüber seinem Verleger spricht er sechs Wochen vor seinem Suizid vom „Selbstmord der Kunst“. Zahllose weitere erhellende Zeitzeugnisse, Briefe, Dokumente, Fotos, Skizzen und Kommentare zu seinem Leben und Werk erschienen anlässlich seines hundertsten Geburtstags 2018 in Bettina Zimmermanns Buch „con tutta forza – Bernd Alois Zimmermann: Ein persönliches Porträt“. Für Unfrieden in Ehe und Familie sorgte Ende der 1960er Jahre auch Zimmermanns Liebschaft mit einer Cousine des Dirigenten Michael Gielen, der 1965 Zimmermanns Oper „Die Soldaten“ an der Kölner Oper zur Uraufführung gebracht hatte und dann auch das „Requiem“ dirigierte. Belastend waren ferner finanzielle Nöte infolge des neu gebauten Hauses in Königsdorf und Zimmermanns grassierende Fehlsichtigkeit, die ihm das Arbeiten zunehmend erschwerte.

Das könnte Sie auch interessieren:

Sein „Requiem“ konzipierte er als „Lingual“ mit Texten von Poeten, Philosophen sowie per Tonband zugespielten Originaldokumenten aus der jüngeren Weltgeschichte: Hitler, Stalin, Goebbels, Rudolf Freisler, Mao, Alexander Dubček, Papst Johannes 23. Neben Musikzitaten von Wagner bis zu den Beatles erklingt direkt vor dem Schlussteil die „Schreckensfanfare“ vom Beginn des Finalsatzes aus Beethovens 9. Symphonie. Statt der „Ode an die Freude“ folgt dann jedoch ein Pandämonium aufgewühlter Menschenmassen, Demonstrationen, Kriegshetze und Funksprüche über anfliegende Bombergeschwader. An die Stelle des weltumarmenden „Alle Menschen werden Brüder“ tritt ein mit voller Kraft gesungenes „Dona nobis pacem“, Herr gib uns Frieden!

Die Liturgie der lateinischen Totenmesse sieht indes die Fürbitte „dona eis requiem“ vor, schenke ihnen Ruhe! Zimmermanns kleine Textänderung gibt seinem „Requiem“ eine entscheidende theologische Wendung: Nicht die vielen Toten der Vergangenheit, von Diktaturen, Weltkriegen und Holocaust sind gemeint, sondern wir, hier und heute. Die Friedensbitte gipfelt in einem Aufschrei. Die Bitte verkehrt sich zu einer erschütternden Klage und Anklange angesichts des überall auf der Welt herrschenden Unfriedens. An die Stelle von Beethovens befreiendem Freude-Jubel tritt ein Verzweiflungsschrei der sich gegenseitig mordenden Menschheit, komponiert von einem, der diesen Leidensdruck am Ende selber nicht mehr aushielt.

Gedenkfeier

Die Gedenkfeier am Grab Bernd Alois Zimmermanns auf dem Friedhof Königsdorf Süd findet heute, am 10. August, 17 Uhr, statt. Es sprechen die Frechener Bürgermeisterin Susanne Stupp, der stellvertretende Landrat des Rhein-Erft-Kreises Bernhard Ripp, die Tochter des Komponisten Bettina Zimmermann sowie der Musikwissenschaftler und Vorstand der Bernd-Alois-Zimmermann-Gesellschaft (BAZG), Ralph Paland. Der Bratschist Sebastian Gottschick spielt Solowerke von Bach und Zimmermann. Wegen der aktuellen Hygieneregeln ist die Teilnahme stark beschränkt und nur mit Voranmeldung unter

info@bazg.org möglich.

Auch andere „Spätwerke“ des schon mit 52 Jahren aus dem Leben Geschiedenen zeugen von Ende und Tod. Das Orchesterwerk „Photoptosis“ (1968) besteht aus einem riesenhaften Crescendo, das bei maximaler Stärke fallbeilartig abreißt. Das vorletzte Orchesterwerk „Stille und Umkehr“ (1970) versiegt dagegen auf ein Minimum. Die Bläser sind chorisch behandelt, die Streicher lediglich mit einer Geige, Bratsche sowie drei Celli und Kontrabässen solistisch besetzt. Der musikalische Fluss hängt nur am seidenen Faden eines einzigen dünnen Zentraltons, der von Anfang bis Ende leise durchläuft. Ohne die sanften Akzente einer Bluestrommel würde die Zeit vollkommen stillstehen. Vielleicht intendierte der rheinische Katholik hier etwas der tröstenden Idee des ewigen Lichts vergleichbares: Die flackernde Aufhebung von Zeit am dünnen Docht der Gegenwart.

Als testamentarischen Schlusspunkt komponierte Zimmermann „Ich wandte mich und sah an alles Unrecht, das geschah unter der Sonne“. Wie frühere Werke stützt sich diese „Ekklesiastische Aktion“ auf Verse aus dem alttestamentarischen Buch „Prediger“.

Laute des Schreckens

Der trostlos-pessimistische Text gipfelt in der Klage „Weh dem, der allein ist!“ Die Vortragsanweisung verlangt dazu vom Solobassisten „gestoßene, gequälte, gepresste Laute des Schreckens, der Verlassenheit und der menschlichen Erbärmlichkeit“. Anschließend spielen die Blechbläser Bachs Sterbechoral „Es ist genug“. Dessen strahlenden E-Dur-Halbschluss durchkreuzt ein schroff dissonierender Liegeton von im Saal postierten Posaunen. Zimmermann vermerkte die Vollendung dieses apokalyptischen Werks am 5. August 1970 mit dem Zusatz „Alles zur höheren Ehre Gottes.“ Fünf Tage später nahm er sich das Leben.