AKW-KatastropheTschernobyl-Strahlung schmeckt wie Blei auf der Zunge

Ein Arbeiter beim Aufräumen des strahlenden Schrotts.

Copyright: dpa

- Am 26. April 1986 explodierte im Kernkraftwerk Tschernobyl ein Reaktor.

- Trotz der Strahlung arbeiten viele Menschen täglich am Unglücksort.

Kiew – Am Kontrollpunkt an der 30-Kilometer-Grenze stand ein japanisches Strahlenmessgerät. Es leuchtete auf, wenn ein radioaktiv verschmutztes Auto vorbei fuhr. Der Wagen musste dann erst gewaschen werden. „Wenn unsere Gruppe nach der Arbeit raus fuhr, leuchtete der Japaner rot wie eine Ampel“, erzählt Petschnikow. Deshalb bat der Fahrer die Männer, vor dem Kontrollpunkt abzusteigen. Der Lastwagen passierte problemlos. „Dafür strahlten wir“, Petschnikow grinst. „Aber strahlende Menschen durften weitergehen.“

So sah das Atomkraftwerk ein halbes Jahr nach der Katastrophe aus.

Copyright: dpa

Vor 30 Jahren, am 26. April 1986, explodierte im ukrainischen Kernkraftwerk Tschernobyl ein Reaktor. Durch sein zerfetztes Dach stieg eine Kilometer hohe Säule aus Feuer und Rauch auf, radioaktive Partikel gerieten tonnenweise in die Atmosphäre. Der schlimmste Unfall in der Geschichte der Kernkraft, AKW-Techniker und Feuerwehrleute warfen sich der Strahlung als erste entgegen, die inhalierte Radioaktivität verbrannte über 30 von ihnen die Lungen. Danach kamen Ingenieure, Facharbeiter, Soldaten. Insgesamt 800 000 Sowjetmenschen waren im Einsatz, Zehntausende verloren das Leben, Hunderttausende die Gesundheit.

Alexander Petschnikow, 53, hat sich seinen guten Anzug angezogen, an der Brust seines flaschengrünen Bläsers hängen der sowjetische „Tapferkeits-Orden“ und eine Ehrenmedaille des russischen Invalidenverbands, auch sein grauer Schnauzbart ist imposant. „In Tschernobyl haben wir uns die Haare ganz kurz geschnitten, weil Haare viel Radioaktivität aufnehmen.“ Aber den Bart habe er nicht rasiert. „Was ist ein Mann ohne Schnauzbart?“, er grinst wieder.

„Am kaputtesten ist das Nervensystem“

Petschnikow kommt aus der Stadt Schtschekino im Gebiet Tula südlich von Moskau, über 2500 Liquidatoren stammen aus der Region. Auch den anderen Tulaner Liquidatoren sieht man nicht an, dass sie „Invaliden der 2. Gruppe“ sind, in Russland der zweithöchste Behinderungsgrad. Kräftige Endfünfziger mit breiten Gesichter und grauen Haarschöpfen. Aber sie leiden an Kopf- und Gelenkschmerzen, an kranken Mägen und Herzen. „Am kaputtesten“, sagt Petschnikow, „ist das Nervensystem.“ Die ersten Liquidatoren wurden mobilisiert, als die Katastrophe noch nicht öffentlich war. „Als ich am 6. Mai nach Hause kam, lag dort ein Gestellungsbefehl“, erinnert sich der frühere Kraftfahrer Sergei Aldochin aus Tula. „Abends im Fernsehen hörten wir dann das erste Mal von Tschernobyl.“

Über 300 Freiwillige meldeten sich unmittelbar nach der Katastrophe

Aldochin gehörte wie Petschnikow oder der Fabrikschlosser Wladimir Pawlow zu den Reservisten der Sowjetarmee, die in Tschernobyl zum Einsatz kamen. Sie alle hatten im Wehrdienst geübt, Radioaktivität nach einem Nuklearschlag zu bekämpfen, sie wussten um die Tödlichkeit freigesetzter Atomkraft. Aber niemand, sagen sie, habe versucht, sich zu drücken. Nur der frühere Elektroingenieur Wjatscheslaw Filonow aus der Stadt Jefremow, 1986 Reserveleutnant der Chemischen Streitkräfte, erzählt von einem Offizier, der am Sammelpunkt verschwand und später einen Untergebenen schickte. „Alle waren empört“. Die Liquidatoren fuhren nach Tschernobyl, um eine unvermeidliche Pflicht zu erfüllen. „In unserem Bergwerk suchten sie 150 Freiwillige“, sagt der damalige Grubenvorarbeiter Wladimir Naumow. „Es meldeten sich über 300.“ „Wir waren doch alle Komsomolzen“, erklärt Filonow. „Wenn nicht wir, wer hätte es denn getan?“, fragt Aldochin.

Bauarbeiter und Soldaten, Bagger- und Lkw-Fahrer mauerten die Radioaktivität zu, wuschen, schabten, schaufelten und fuhren sie weg, beerdigten sie. Naumows Bergleute gruben einen 150-Meter-Tunnel unter den Reaktor, um das Erdreich darunter mit einem Betonsockel abzudichten. Tschernobyl wimmelte wie eine riesige Baustelle von alltäglicher Geschäftigkeit. Aber es war auch atomares Schlachtfeld, Schauplatz einer der größten Massenheldentaten in der Geschichte Europas.

„Nach ein paar Tagen stumpft die Angst ab“

„Es ist falsch, dass man Strahlung nicht spürt“, sagt Petschnikow. Sie schmecke wie Blei auf der Zunge, das Herz rase. Manche Männer erbrachen sich, andere fühlten sich wie nach einem Sonnenstich. Die Liquidatoren kampierten in Zeltlagern außerhalb der 30-Kilometer-Zone, fuhren auf Ural-Lkws in die Radioaktivität, sie trugen simple Schutzbekleidung aus imprägnierten Stoff und Gummistiefeln. Und Atemmasken aus mit Glasfaser überzogenem Mull, „Blättchen“ genannt.

Bis zu fünf „Blättchen“ verbrauchten sie am Tag, bei großer Hitze oder sehr schwerer Arbeit aber zogen viele sie aus. Die Männer arbeiteten in Schichten, je nach der Radioaktivität vor Ort eine halbe Stunde oder nur fünf Minuten. Hinterher wurde mit einem Stiftdosometer die Strahlung an ihrer Kleidung kontrolliert. Hatte eine Gruppe den Tageshöchstsoll von 0,6 Röntgen erreicht, wurde sie zum Duschen abtransportiert.

Copyright: dpa

Leukämie, grauer Starr und Immunmangel

Anfangs mutete man jedem Liquidator insgesamt 30 Röntgen Radioaktivität zu, später 20 Röntgen. Die Männer besitzen noch heute die Kärtchen mit ihren Dosen, 19,4 Röntgen steht auf der Petschnikows. Aber die Messungen seien nur relativ genau gewesen. Einmal habe seine Gruppe noch nach Duschen und Kleiderwechsel heftig gestrahlt, weil der Staub beim Abkratzen von Wandputz viel radioaktiver war, als erwartet. Pawlow erzählt, Jahre nach Tschernobyl habe man in einem Stück seines Zahnes 80 Röntgen gemessen. „Aber mehr als 20 Röntgen war verboten.“ Höheren Dosen hätten den Staat teure Entschädigungen gekostet.

Die Männer schluckten ihre Strahlung ohne Panik. „Nach ein paar Tagen stumpft die Angst ab“, erklärt Petschnikow. „Radioaktivität ist ja kein bissiger Hund, der auf dich zu rennt.“ Pawlow sagt: „Arbeit, ganz normale Arbeit“. Aldochin taufte ein Kätzchen, dass ihm in der Zone zulief, „Röntgen“, nahm es später mit nach Hause.

Ein leeres Verwaltungsgebäude in der nach der Atomkatastrophe von Tschernobyl aufgegebenen Kleinstadt Prypjat.

Copyright: dpa

Aber sie brachten auch den Tod heim, schon in Tschernobyl verfielen ihre Körper. „Ich war völlig abgemagert“, sagt Petschnikow, ich dachte, ich verrecke“. Wie viele seine Kameraden begann er nach Tschernobyl, um sein Leben zu kämpfen. „Ich war täglich auf dem Sportplatz. Ich lief, bis ich weiße Mäuse sah.“ Die einen versuchten es mit Wodka gegen die rasenden Kopfschmerzen, eine tödliche Kur. Andere joggten, tranken literweise Wasser, schwitzten in der Sauna. „So kriegt man einen Großteil der radioaktiven Stoffe aus dem Körper raus“, sagt Filonow. „Nur nicht aus den Knochen.“ Leukämie, grauer Star, Immunmangel, viele siechten auch ohne Wodka zu Tode.

„Vor Strahlung gibt es kein Entkommen“

240 000 der Liquidatoren kamen aus Russland. 90 000 von ihnen sind tot. Offiziell starben nur 10 000 von ihnen an Radioaktivität. Sie soll 40 000 von 90 000 Invaliden ihre Gesundheit genommen haben. Aber Statistik ist in Russland noch geduldiger als der Tod. Die Liquidatoren in der Malocherregion Tula leben in bescheidenen Plattenbauwohnungen, mit altmodischen Teppichen an den Wänden. Einfache Helden, sie bekommen einen Zuschlag von mindestens 120 Euro auf ihre Renten. Es gibt alte sowjetische Balladen, neue Denkmäler und Ikonen zu ihren Ehren, der Papst empfängt sie. Sie wissen selbst, dass sie Heimat und Europa vor jahrelangem radioaktiven Fallouts gerettet zu haben, aber ihr Stolz ist leise.

„Die Kinder stellen fachkundige Fragen“, erzählt Petschnikow über seine Auftritte vor russischen Schulkindern. „Viele spielen »Stalker«, das ist ein ukrainisches Computerspiel über Tschernobyl“, er grinst. „Nur dass es dort in Wirklichkeit keine Mutanten gab.“

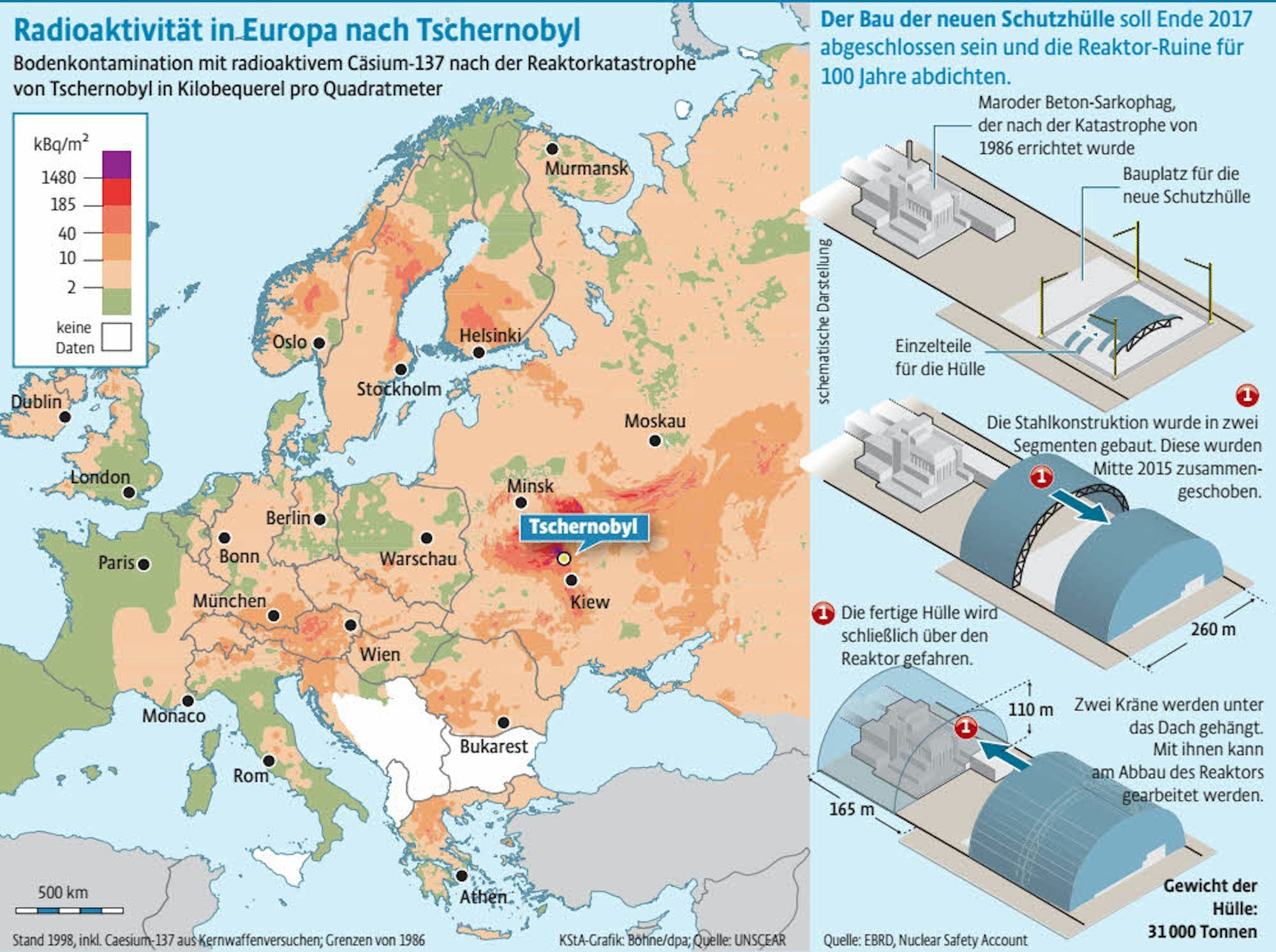

Ein neuer Schutzschirm soll das AKW überdachen.

Copyright: dpa

Russland setzt weiter auf Atokmkraft

Tschernobyl habe sein Leben und sein Weltbild umgestülpt, sagt Petschnikow. „Wie nach einem Krieg: Lebe und freu dich, dass du lebst!“ Auch die anderen sagen, sie wüssten jetzt, dass die Zukunft sehr schnell zu Ende sein kann. „Jeden Tag bewusst leben, das ist das Wichtigste“, sagt Filonow.

Russland feiert seine Tschernobyl-Helden eher gedämpft, der Staat setzt weiter auf Atomkraft und Reaktorexport, den Betriebs-GAU von 1986 spielt es herunter, heroisiert lieber seine Krieger. Tschernobyl tötet zu langsam, zu leise für patriotische Blockbuster. „Obwohl mir Afghanistanveteranen gesagt haben, Radioaktivität sei schrecklicher“, lächelt Pawlow. „Vor feindlichen Kugeln kannst du in Deckung gehen. Vor Strahlung gibt es keinen Entkommen.“

Kurz vor dem Atomunfall hatte Filonows Frau im Kindbett Zwillinge verloren. Als er heimkehrte, verkündeten ihm die Ärzte dasselbe Urteil wie den anderen Liquidatoren: Keine neuen Kinder! Weil denen schon bei der Geburt schwere Schäden drohten. „Ich dachte, Tschernobyl zerstört mein Leben“, sagt er. Filonow und seine Frau riskierten es doch, 1990. „Meine Tochter ist ein Prachtmädel, schreibt gerade in Moskau ihre Doktorarbeit“, er freut sich.

Aber Tschernobyl hat sich in ihre Schicksale verbissen. Nach dem Unfall zog eine radioaktive Wolke Richtung Moskau, Sowjetflieger „schossen“ sie mit Chemikalien ab. Der Regen traf auch die Region Tula. „Mein erster Sohn kam zwei Monate vorher zu Welt“, Petschnikow lächelt nicht mehr. „Ein talentierter Junge, hat die Schule mit einem Einserzeugnis abgeschlossen.“ Aber er leide an einer unheilbaren Knochenkrankheit. Nun schweigt Petschnikow. Die Liquidatoren reden nicht gern über Strahlenkrankheiten, auch nicht über die ihrer Kinder.