AtomkatastropheRückkehr in die verstrahlte Zone in Fukushima

Die verstrahlte Erde wird in Tüten gesammelt.

Copyright: fmk

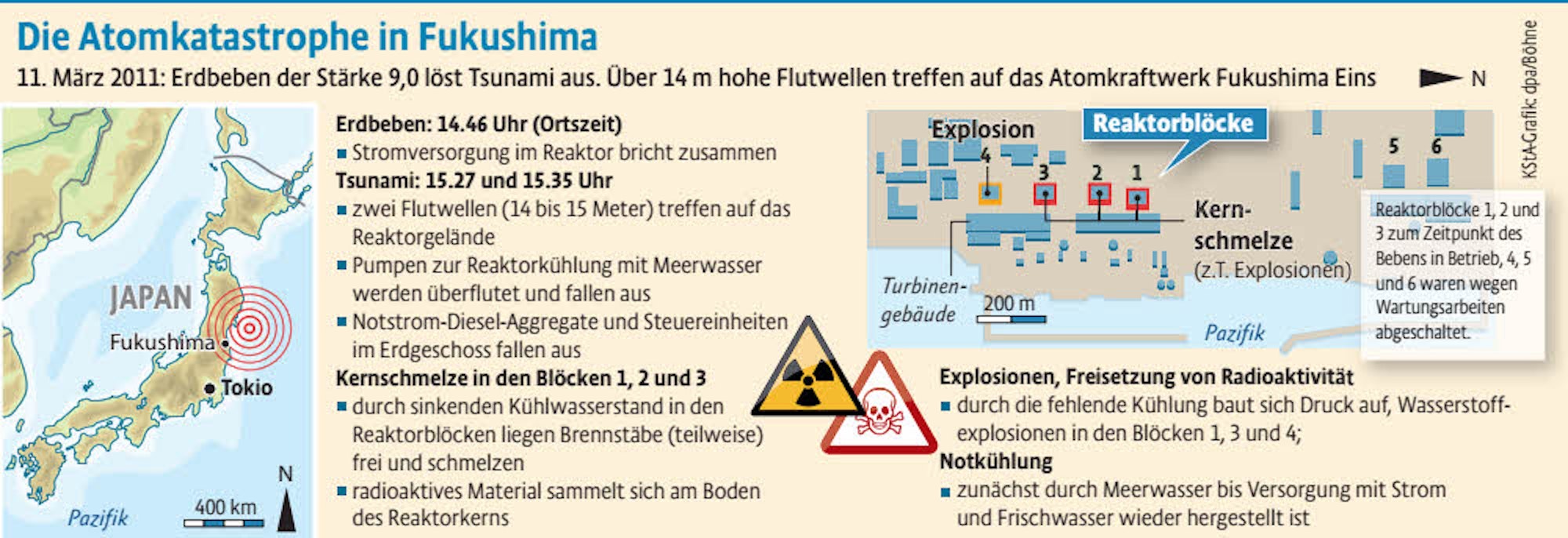

- 2011 ereignete sich eine Atomkatastrophe im japanischen Fukushima. Ein Erdbeben und eine Flutwelle verursachten das Unglück.

- Auch heute gibt es noch zahlreiche Häuser, die zwar betretbar, aber nicht bewohnbar sind.

- Die Regierung versucht, große Flächen des kontaminierten Bodens zu dekontaminieren.

Iitate – Er hat sein Leben lang in Iitate gewohnt und will hier seinen Lebensabend verbringen. „Strahlung oder nicht, wir kehren zurück“, sagt Jun Sato (67), ein ehemaliger Postmitarbeiter. Der Rentner sitzt im Wohnzimmer seines Hauses, einem makellos reinen Tatami-Zimmer, das mit Papierschiebewänden von Flur und Küche abgetrennt ist. Bisher darf Sato nicht über Nacht in seinem Haus bleiben: Es liegt in einer Sperrzone, die zwar zugänglich ist, in der aber noch niemand wohnen darf. Der Plan der Regierung zur Wiederbesiedlung sieht jedoch vor, dass die Leute bis 2017 in ihre Häuser zurückkehren.

Tagsüber zurück in seinem Haus in Iitate: Rentner Jun Sato.

Copyright: fmk

Wenn er noch Kinder im Haus hätte, dann, ja dann würde er vielleicht ganz wegziehen. Er und seine Frau wollen so jedoch der Aufforderung Folge leisten und ihr Haus wieder in Besitz nehmen. „Ich komme manchmal her, um nach dem Rechten zu sehen“, sagt Sato. Das ist eine Untertreibung, wie ein Blick in Flur und Küche verrät: Alles ist in perfektem Zustand, obwohl die Räume schon seit fünf Jahre nicht bewohnt sind. „Ich bin ziemlich stolz auf mein Haus“, gibt Sato zu. „Tief drinnen bin ich sehr, sehr traurig, dass das alles passiert ist.“

Fakten über die Katastrophe

Copyright: dpa/Böhne

„Das alles“ – das ist die Atomkatastrophe von Fukushima im März vor fünf Jahren. Vor der japanischen Küste hatte sich das viertstärkste Erdbeben seit Beginn der Aufzeichnungen ereignet. Die Landmasse von Nordostjapan rückte mehrere Meter nach Osten und sackte bis zu einem Meter ab. Nach den Erschütterungen hatten sich die Meiler in dem veralteten Kraftwerk Fukushima Daiichi zunächst automatisch heruntergefahren. Doch dann brach die zweite Katastrophe über den Küstenstrich herein: Eine 13 Meter hohe Flutwelle setzte die Anlage unter Wasser und gab ihr den Rest: Die Kühlung fiel aus, ein explosives Gemisch aus Gasen entstand.

Cäsium und Plutonium in der Luft

Eine Reihe von Detonationen schleuderte radioaktive Isotope aus abgebrannten Brennstäben in den Himmel. Darunter befanden sich neben Cäsium 137 möglicherweise sogar kleine Mengen an Plutonium. Das Haus von Jun Sato lag zu dieser Zeit ziemlich genau in Windrichtung. Es ist nur 36 Kilometer vom Kraftwerk entfernt.

Vom Fenster seines perfekt sauberen Wohnzimmers aus sind heute lange Reihen schwarzer Tüten zu sehen, die sich auf einem Acker stapeln. Jede ist so groß wie ein Kleiderschrank. Der Inhalt: strahlende Erde. In Iitate und den Nachbardörfern läuft eine monumentale Operation: Die Dekontaminierung der Böden in der Strahlenzone. 20 000 Arbeiter haben mit ihren Baggern bereits über drei Millionen Säcke mit Erde gefüllt – täglich werden es mehr. Die Regierung lässt die Erde dann in eigens gebauten Anlagen verbrennen und verscharrt die Asche in sogenannten überwachten Endlagern. Nachdem die Oberfläche begrünt ist, sollen alle zufrieden sein: Das Problem fällt dadurch doch schon fast gar nicht mehr auf.

Starrköpfiger Plan der japanischen Regierung

Es ist ein höchst japanischer Vorgang, der in Fukushima begonnen hat. Die Regierung zieht starrköpfig ihren Plan zur Herstellung von Normalität durch. Die Bürgermeister spielen im Wesentlichen mit. „Wir halten durch! Wir lassen uns von der Strahlung nicht einkriegen!“, lautet ein Spruchband in einem Dorf südlich der Reaktorruine. Wichtiger ist aber eine Eigenschaft des Landes: Japaner vermeiden es nach Möglichkeit, anderen zur Last zu fallen. Von klein auf bekommen sie gesagt, dass sie keinesfalls „meiwaku“ machen dürfen – anecken. Dazu kommt, dass die Betroffenen das Stigma als Strahlenopfer loswerden werden. Also beißt die Bevölkerung die Zähne zusammen und geht zurück in die verschmutzte Zone. Wie Jun Sato und seine Frau. „Es hilft halt nichts“, sagt er. „Außerdem weiß ja keiner, wie schlimm die Strahlung wirklich ist.“

Yoichi Ozawa ist Experte für Strahlenmessung.

Copyright: fmk

Das stimmt nicht ganz. Zumindest einer weiß es ziemlich genau – Yoichi Ozawa, der, ganz unjapanisch, eine enorme Meisterschaft darin erreicht hat, „meiwaku“ zu machen, also anzuecken. Ozawa (60) hat inzwischen Hausverbot im Rathaus seines Heimatortes Minami-Soma, der sich nordöstlich an Herrn Satos Heimatort Iitate anschließt. Er hat bei Gemeindeversammlungen zu viele unbequeme Fragen gestellt. Schlimmer noch, er hat genau die richtigen Fragen gestellt. Auch das bringt Japan immer wieder hervor: engagierte Bürger, die gegen den Strich gehen und mindestens so starrköpfig sind wie die Regierung.

Yoichi Ozawa misst den ganzen Tag

Ozawa kennt den Zustand in dem kontaminierten Gebiet ziemlich genau, weil er seit dem Reaktorunglück zu einem Experten in Strahlenmessung geworden ist. Derzeit schlägt er sich hauptberuflich mit Putzjobs durch, doch ein Gammaspektrometer des amerikanisch-französischen Anbieters Canberra kann er meisterhaft bedienen, genauso wie andere Typen von Strahlenmessgeräten. Ozawa misst von morgens bis abends Radioaktivität. „Das ist zu meiner Lebensaufgabe geworden“, sagt er.

Die ehrenamtliche Arbeit ist anstrengend und gefährlich. Sie bedroht seine Gesundheit, doch er macht weiter. Viele von den willigen Rückkehrern sind von dem „unheimlichen Onkel mit dem Geigerzähler“ längst genervt – das Knacken des Geräts verbreitet Unsicherheit, wo die Leute ihre Nervosität unterdrücken wollen. Daher ist er vor ihrer Haustür nicht gern gesehen.

Copyright: dpa/Böhne

Auch wenn die Reaktorruine inzwischen einigermaßen stabil ist – in den Wäldern an den Berghängen befindet sich noch für Jahrhunderte ein Vorrat an strahlendem Staub. Das ist Ozawa zufolge die Quelle der immer neuen Verschmutzung: gerade bei trockenem Wetter weht der Wind die Partikel in die umliegenden Städte und Dörfer. Wenn das stimmt, wird es mit der Verschmutzung weitergehen, auch wenn die Regierung die Erde auf den Feldern und Gärten abtragen lässt. Schlimmer noch: Wenn hier wieder Familien wohnen, was hindert die Kinder und die Heranwachsenden wirklich daran, in den Wald zu gehen?

Ozawa sitzt mit dem pensionierten Postmeister Sato im Wohnzimmer. „Rufen Sie einfach durch, wenn ich ihr Grundstück durchmessen soll“, bietet Ozawa ihm an. Er gibt Sato seine Visitenkarte. „Wenn wir hier messen können, hilft das Ihnen, und es hilft uns.“

Ozawa ist Mitglied eines Vereins, der die Behauptungen der offiziellen Stellen infrage stellt: dem „Fukuichi-Strahlenmessungsprojekt“. Etwa 20 Mitglieder laufen Straßen und Waldwege ab und kommen zu Bürgern nach Hause, um den wahren Zustand der Region zu dokumentieren. Sie bringen exakte Messgeräte mit und nehmen Proben, um mit dem Spektrometer die Verteilung radioaktiver Isotope zu bestimmen. Ihr Labor haben sie in einem Schuppen auf dem Hof eines Bauern eingerichtet, der sie unterstützt.

Eindeutige Ergebnisse

Die Ergebnisse sind eindeutig und praktisch unwiderlegbar; Mitarbeiter von Greenpeace und anderen Organisationen kommen zu den gleichen Ergebnissen: Auch heute noch lauern überall in der Gegend Nester radioaktiver Verschmutzung. So richtig still sind die Messgeräte hier nirgends. Das widerspricht der Behauptung der Regierung, dass die Verschmutzung derzeit bereits auf ein akzeptables Niveau absinke.

Ozawa lässt den Strahlensensor neben einer Turnhalle über dem Boden pendeln. Das Gerät schlägt heftig aus. Zehn Mikrosievert pro Stunde – das überschreitet den deutschen Grenzwert für Strahlenbelastung um das 90-Fache. Es handelt sich um die Turnhalle der Mittelschule von Iitate in der Nachbarschaft von Herrn Sato. Ab dem kommenden Jahr sollen hier wieder Schüler im Alter von 13 bis 15 Jahren spielen.

Die Mehrheit der Eltern wird dann mitmachen und in ihre Häuser zurückkehren – so wie Rentner Sato, der das Dasein in einer schmucklosen Zweiraumwohnung in der Präfekturhauptstadt Fukushima satthat. Also wollen die Leute das glauben, was die Regierung ihnen auf allen Kanälen sagt: „Alles ist schon irgendwie in Ordnung.“ Nicht das, was Kritiker wie Ozawa behaupten: „Dieser Landstrich ist eigentlich unbewohnbar.“ Die Wahrheit liegt – wie so oft – dazwischen. Bisher ist kein Todesfall beim Menschen durch den Fukushima-Unfall eindeutig nachgewiesen, nicht einmal ein Zusammenhang zu gelegentlichen Krebserkrankungen lässt sich eindeutig nachweisen. Doch durch die schnelle Wiederbesiedlung der Strahlenzone steigt das Risiko, dass Kinder zu Schaden kommen – das ist eine Frage der Statistik.