Sportgeschichte in BonnRückblick auf 70 Jahre Nationales Olympisches Komitee

Eröffnungszeremonie der 15. Olympischen Sommerspiele 1952 in Helsinki – im Bild der Einmarsch der russischen Mannschaft (in Weiß).

Copyright: afp, dpa, Stadtarchiv Bonn

- Vor 70 Jahren wurde in Bonn das Nationale Olympische Komitte (NOK) gegründet.

- Der damalige Bundespräsident Theodor Heuss begrüßte die deutsche Jugend euphorisch.

- Die NOK-Gründung war die Voraussetzung dafür, dass deutsche Sportler bei den Olympischen Spielen 1952 starten durften.

Bonn – Es war viel los an jenem Wochenende vor 70 Jahren in Bonn. Da gab es verschiedene „Abendfeiern am Feuerstoß“, Gesang, Puppenspiele und Volkstanz, eine große Auffahrt von Ruderern, Kanuten und Seglern, einen „bunten Rasen der Turner mit Volkstänzen der Jugend“, Leichtathletik-Wettbewerbe, ein Handballspiel der Teams Niedersachsen gegen Mittelrhein, ein Fußballspiel Köln gegen Bonn.

Gründung im Museum König

Und mittendrin, am Samstag, dem 24. September 1949 um 17 Uhr: Die „Gründung des Nationalen Olympischen Komitees im Festsaal Museum Alexander König in Bonn, Koblenzer Straße“. So steht es im Programm der „Bundesfeier der deutschen Jugend und des deutschen Sports“, bei der sich am 24. und 25. September 1949 Athleten aller Disziplinen zu einem geselligen, sportlichen und auch sehr politischen Wochenende am Rhein trafen. Die Gründung des NOK war erste Voraussetzung dafür, dass deutsche Athleten sich wieder Hoffnungen auf eine Olympia-Teilnahme machen durften. Zu den ersten Spielen nach dem Zweiten Weltkrieg, 1948 in London, war Deutschland ebenso wie Japan nicht eingeladen gewesen.

Blick in den Saal des Museum Alexander König, in dem die Gründungsversammlung des NOK abgehalten wurde.

Copyright: Stadtarchiv Bonn

Nun galt es, den deutschen Sport, der von Hitler zu Propagandazwecken missbraucht worden war, neu zu organisieren. Theodor Heuss war am Tag der NOK-Gründung seit zwölf Tagen der erste Bundespräsident der nach der Niederlage des Deutschen Reiches im Zweiten Weltkrieg und der Herrschaft der Besatzungsmächte im Mai 1949 gegründeten Bundesrepublik Deutschland. Und er hatte die Idee angestoßen, das NOK im Rahmen der Bundesfeier „zu Ehren der Bundesrepublik Deutschland und zur Bekundung ihres Aufbauwillens im Sinne des neuen Staates“, so stand es in der Einladung, zu gründen.

In seiner Rede an jenem Sonntag in Bonn ließ Heuss vor gut 20000 Zuschauern keinen Zweifel an seiner Begeisterung für die Sache: „Wenn ich mir überlege, was der tiefe Sinn des sportlichen Lebens ist, dann doch der, im einzelnen und in der Gruppe das Lebensgefühl zu erhöhen. Was heißt das? Das heißt, wir sprechen auch in dieser bösen Zeit von dem Recht der Jugend auf die Freude.“

Erinnerungen eines Veteranen

Wolfgang Troßbach, damals 22 und heute 92 Jahre alt, ist einer jener Athleten, die von der NOK-Gründung profitierten – er war bei den Olympischen Spielen 1952 in Helsinki als Hürdensprinter dabei. An die Gründung des NOK 1949 kann er sich nicht erinnern. Für ihn war damals das Highlight des Jahres die Teilnahme an der Universiade Ende August 1949 in Meran.

Dass eine deutsche Mannschaft dort teilnehmen durfte, sei ein Versehen gewesen, erzählt Troßbach: Die Einladung, die per Post nach Monaco gehen sollte, war versehentlich in München gelandet. Beim dort gerade gegründeten Hochschulbund war man überrascht, zögerte aber nicht, sich höflich bei den Italienern für die Einladung zu bedanken und sie anzunehmen. „Wir hatten den Krieg verloren. Wir waren alle gebrandmarkt. Wir konnten nicht damit rechnen, dass man uns ein paar Monate später um den Hals fällt“, sagt Troßbach.

Wolfgang Troßbach trat bei den Olympischen Spielen 1952 über die Hürden an.

Copyright: Roland U. Neumann

Damit deutsche Athleten bei den Olympischen Spielen 1952 in Helsinki starten durften, war mehr als ein Versehen nötig. Es bedurfte geduldiger Verhandlungen der Sportfunktionäre – gegenüber denen es international oft Vorbehalte gab, da viele auch im NS-Sport Ämter bekleidet hatten. Der erste NOK-Präsident etwa, Adolf Friedrich zu Mecklenburg, war Beisitzer gewesen im Organisationskomitee der Nazi-Spiele 1936 in Berlin.

Auch Carl Diem hat seine Hände im Spiel

„Es war natürlich nicht einfach, nach dem Krieg im Sport Verwaltungsleute mit Erfahrung zu finden, die unbescholten waren“, sagt Ulrich Schulze Forsthövel, Sporthistoriker und beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) Leiter des Projekts „Gedächtnis des Sports“. Und es seien natürlich alte Verbindungen genutzt worden.

So waren etwa der Amerikaner Avery Brundage, von 1952 bis 1972 IOC-Präsident, und der Deutsche Karl Ritter von Halt, von 1951 bis 1961 NOK-Präsident, gute Freunde, seit sie bei Olympia 1912 in Stockholm beide als Mehrkämpfer antraten. Auch Carl Diem, der 1947 in Köln die Deutsche Sporthochschule gegründet hatte und als Schriftführer zu den Gründungsmitgliedern des NOK zählte, hatte unter Hitler sportpolitische Ämter bekleidet.

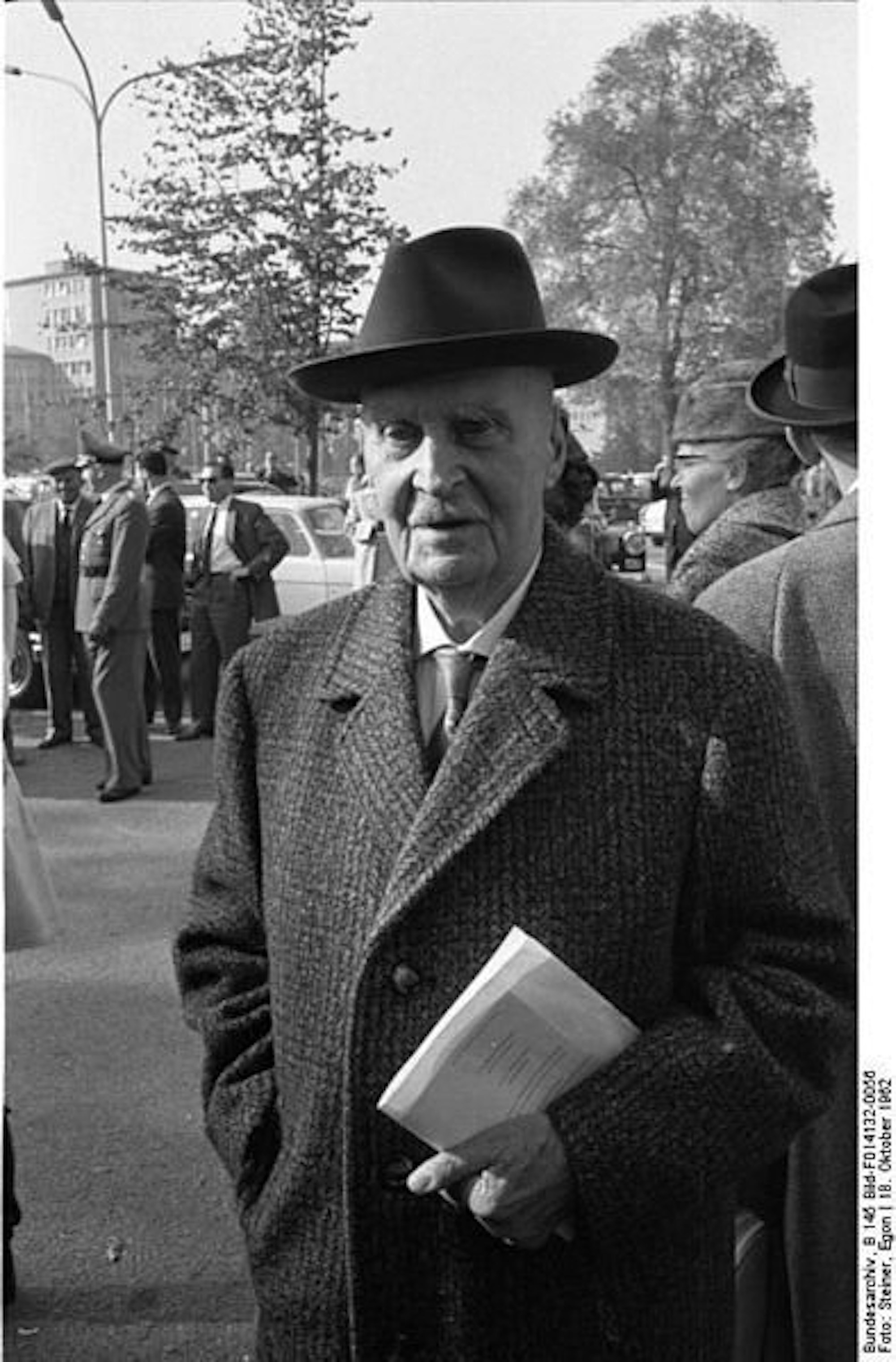

Der erste NOK-Präsident: Adolf Friedrich zu Mecklenburg.

Copyright: dpa

Mecklenburg (mit Pickelhaube) und Diem (mit Monokel und Lorbeerkranz) fanden sich nach der Feier in Bonn dann auch in einer Karikatur von M. Radler wieder, als „greise, unzeitgemäße Repräsentanten“, wie Walter Borgers, Jorgen Buschmann und Karl Lennartz in einer Zusammenfassung zur Gründung des NOK schreiben. Theodor Heuss sagte in seiner Rede in Bonn: „Wir Alten hier, wir stehen vor der Jugend nicht, um ihr den Weg zu versperren, sondern um ihr den Weg zu ebnen. Und das ist nun die Aufgabe, die wir Älteren haben, die Voraussetzungen mitzuschaffen, dass ihr froh und freudig sein könnt.“

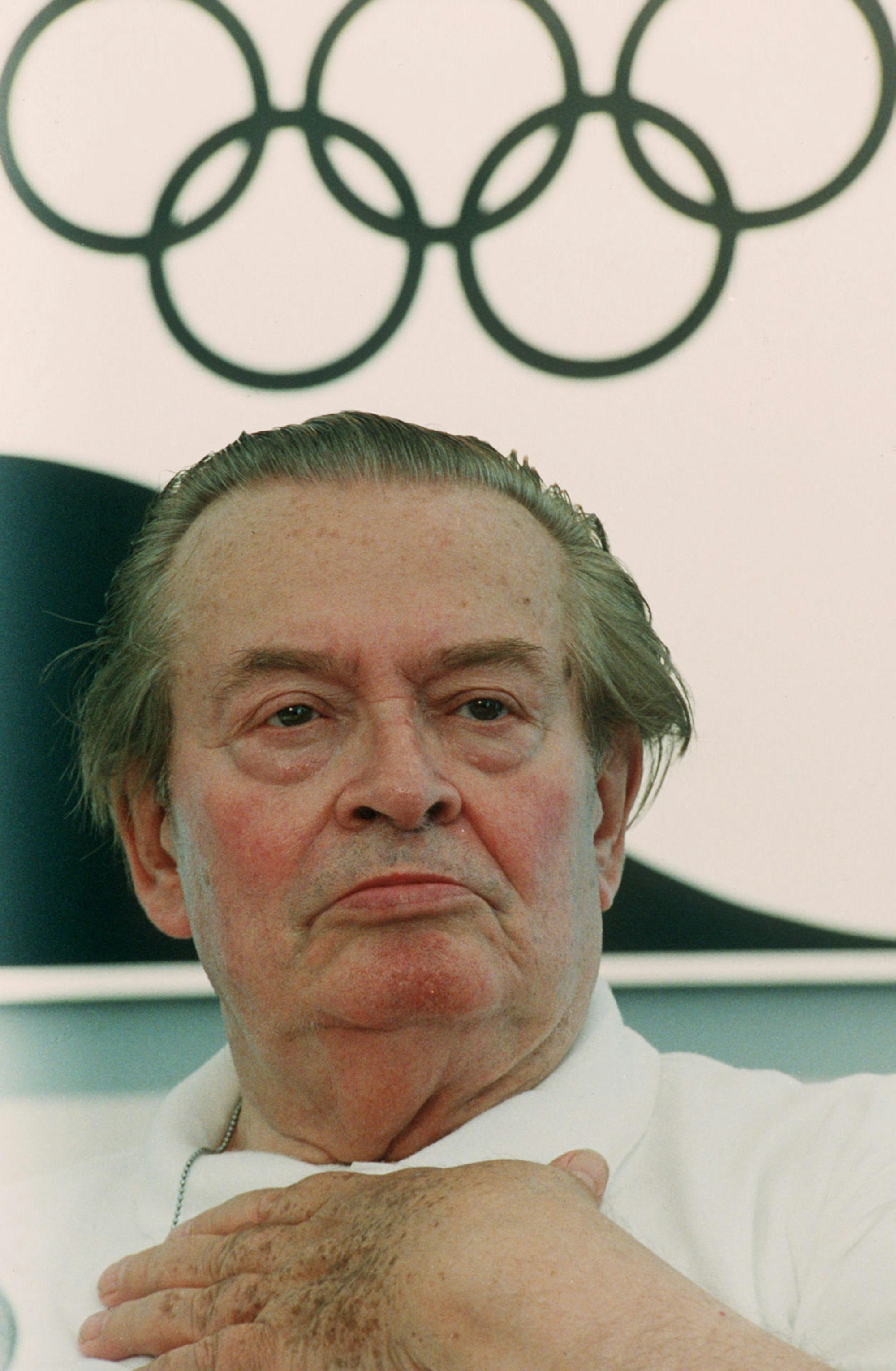

Einer, dessen sportpolitisches Engagement erst nach dem Krieg begann, war Willi Daume. Als das NOK gegründet wurde, war er 37 Jahre alt, ehemaliger Handballer und Basketballer sowie Besitzer einer Eisengießerei in Dortmund. Er wurde erster Schatzmeister des NOK, am 1. Oktober 1949 Präsident des neu gegründeten Deutschen Handballbundes und am 10. Dezember 1950 erster Präsident des neu gegründeten Deutschen Sportbundes (DSB). Es war der Beginn einer außerordentlichen Karriere als Sportfunktionär. DSB-Präsident war Daume bis 1979, von 1961 bis 1992 war er der dritte NOK-Präsident nach Mecklenburg und Ritter von Halt.

Daume wird als "Däumeling" bezeichnet

Er sei als „Däumeling“ bezeichnet worden und später als „Eisen-Daume“, erzählt Historiker Schulze Forsthövel – was einer schönen Zusammenfassung der Entwicklung Daumes gleich kommt. Die damaligen Strippenzieher hätten Daume zum DSB-Chef gemacht, weil er ein „unbeschriebenes Blatt“ gewesen sei, sagt Schulze Forsthövel. Man sei wohl davon ausgegangen, ihn gut instrumentalisieren zu können. Doch Daume nahm die Dinge selbst in die Hand.

„Es war eine Mammutaufgabe, die aufgespaltene Sportbewegung mit all ihren verschiedenen Strömungen nach dem Krieg zu einer Einheitsbewegung zu machen“, sagt Schulze Forsthövel. Daume war ihr gewachsen. Arbeitersport, bürgerlicher Sport, konfessioneller Sport – er vereinte sie alle. Was ganz im Sinne von Theodor Heuss war, der sich bei der Bundesfeier vor 70 Jahren begeistert zeigte angesichts der ganz unterschiedlichen Teilnehmer: „Mag einer sagen, es sei zu viel. Ach Gott, es kann in Deutschland nach meiner Meinung nicht genug an Vielfältigkeit des Lebens vorhanden sein. Wir wollen nichts mehr wissen von etwas wie einer Staatsjugend, in der ein deutscher Typus genormt werden soll.“

Erster Schatzmeister des NOK: Willi Daume

Copyright: dpa

Wolfgang Troßbach, der drei Jahre später bei Olympia in Helsinki dabei war, erinnert sich gern daran. „Wir hatten das Gefühl, willkommen zu sein“, sagt er. Und: Für die Athleten gab es zwölf D-Mark Tagesgeld. Dazu Dank des Einsatzes von Karl Storch, Silbermedaillengewinner im Hammerwurf, auch eine Anzuggarnitur, einen Kleppermantel (Regenmantel), Turnschuhe und einen Trainingsanzug. Das war damals die Ausstattung der deutschen Olympiateilnehmer, die eigentlich zurückgegeben werden sollte. Aber als Storch im Namen der Mannschaft Ritter von Halt darum bat, die Sachen behalten zu dürfen, willigte dieser ein. Storch war eine imposante Gestalt, ein „Zwei-Zentner-Mann“, wie sich Troßbach erinnert.