Vor 100 Jahren, am 18. Juli 1925, erschien der erste Teil von Hitlers Buch „Mein Kampf“. Der Historiker Roman Töppel erklärt, was an diesem Buch toxisch und was daran banal ist.

Hitlers „Mein Kampf“782 Seiten Hass, Lügen und Drohungen

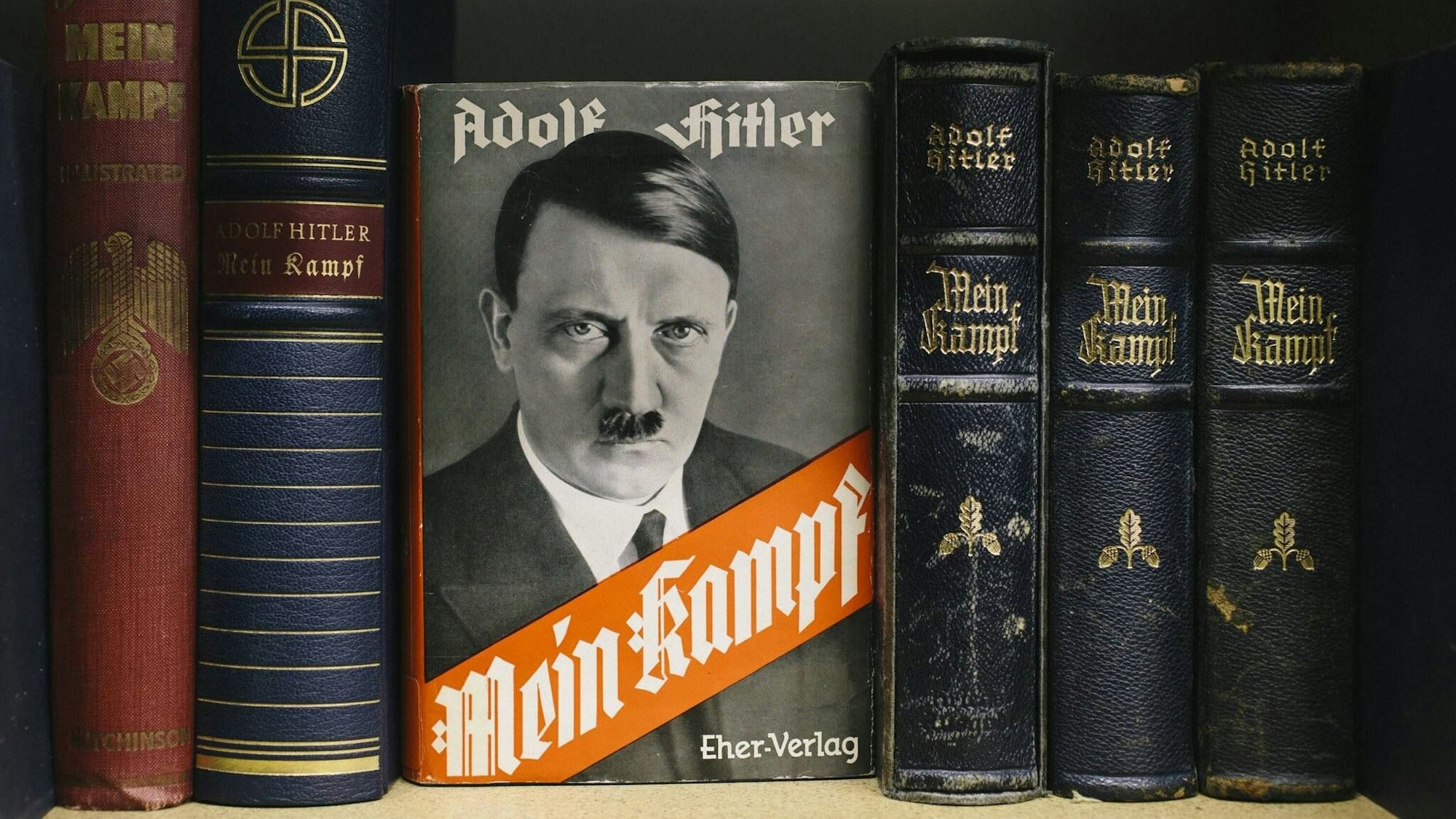

Historische Ausgaben des Buches „Mein Kampf“ von Adolf Hitler im NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln.

Copyright: stock&people imago/epd

Wer 1925 in einen Berliner Buchladen ging, der wurde geradezu erschlagen mit bedeutenden Neuerscheinungen: Franz Kafkas „Der Prozess“ erschien im Jahr nach dem zu frühen Tod des Autors, zudem Lion Feuchtwangers historischer Roman „Jud Süß“, F. Scott Fitzgeralds „Der große Gatsby“ und „Manhattan Transfer“ von John Dos Passos, um nur eine kleine Auswahl zu erwähnen.

Adolf Hitlers Buch „Mein Kampf“, der erste Band erschien am 18. Juli, stand - oder lag - also auf verlorenem Posten, was den ästhetischen, stilistischen, unterhaltsamen Part als Lektüre betraf. Die Öffentlichkeit nahm von der im feuerrotem Einband erschienenen Erstausgabe (Untertitel: „Eine Abrechnung”) damals kaum Notiz. Der zweite Band wurde Ende 1926 veröffentlicht.

In Deutschland war es nie verboten

Dass das Machwerk 100 Jahre nach Erscheinen heute immer noch Erwähnung findet, hat also mehr mit der apokalyptischen Hinterlassenschaft seines Autors zu tun als dem zeitgenössischen Wert seines Inhalts.

Denn um das Buch ranken sich bis heute Mythen. Unter anderem, dass es in Deutschland wegen seines brisanten Inhalts verboten sei, weil es gefährlich und eine Art Drehbuch zur Errichtung einer faschistischen Diktatur sein könne.

Einer, der sich fachlich intensiv damit beschäftigt hat, ist der Historiker Roman Töppel. Er ist Mitherausgeber der vom Institut für Zeitgeschichte in München 2016 herausgegebenen kritischen Edition von Hitlers „Mein Kampf“.

Hält er das Buch für gefährlich? „Unbedarfte Menschen, die sich nicht auskennen, gerade wenn sie noch jung sind und wenig Lebenserfahrungen haben, könnten sich von aus dem Kontext gerissenen Passagen des Buches beeindrucken lassen, daraus gefährliche Schlüsse ziehen“, so der in Bautzen geborene Historiker. „Als Symbol spielt dieses Buch in rechten Kreisen in Deutschland eine Rolle, inhaltlich aber nicht, wie Untersuchungen des Verfassungsschutzes zeigen, denn es ist nicht so leicht zu lesen und zu verstehen“, so Töppel gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass Leute durch das Lesen dieses Buches zu Nazis werden, als Botschaft aus dem Buch mitnehmen: Der Hitler war doch so erfolgreich!“

Missbräuchen wie „aus dem Kontext gerissenen Schlagwörtern nach dem Motto ‚der Führer hat schon gesagt‘ sollte unsere kritische Edition entgegenwirken“, sagt Töppel. „Unser Projektleiter hat immer gesagt, wir wollen diesem Buch ‚den Zünder ziehen‘, es durch unsere Kommentierung und Einordnung entschärfen.“

Doch worum geht es in dem Buch, das kaum jemand gelesen hat, aber jeder kennt? „Auf einen griffigen Nenner gebracht erhebt Hitler im ersten, 1925 erschienenen Band den Anspruch: ,Ich bin der auserwählte Führer’ - gerichtet nicht an die deutsche Öffentlichkeit, sondern an seine Partei“, so der Historiker. Die war nach dem gescheiterten Putsch der maßgeblichen Rechtsaktivisten Erich Ludendorff, dem populären Weltkriegsgeneral, und Hitler, der dafür mit Festungshaft büßte, weitgehend kopflos zurückgeblieben. „Hitler galt parteiintern keineswegs mehr als uneingeschränkter und allseits anerkannter Führer der mittlerweile verbotenen NSDAP, in der ein Richtungsstreit tobte. Auf der einen Seite der linke Flügel um die Brüder Gregor und Otto Strasser, die im Sowjetführer Lenin einen Verbündeten sahen und die die sozialistische Ausrichtung der Partei betonten. Auf der anderen Seite national-konservativen Kräften“, sagt Töppel.

Ein Mix aus Lügen und Halbwahrheiten, angereichert mit Passagen, denen damals jeder zustimmen konnte.

Mit diesem Buch „und der Botschaft, ,Ich bin der vom Schicksal auserwählte Führer, der sich auch im sozialdarwinistischen Kampf als stärkster durchgesetzt hat’“, meldete sich der kurz vor Weihnachten 1924 aus der Haft entlassene Hitler laut dem Historiker zurück. Einen „Bestseller“ zu schreiben, wie man heute sagen würde, war also gar nicht die Absicht.

Auf einer amerikanischen Reiseschreibmaschine

Lange hieß es, Hitler hätte den Text seinem späteren Stellvertreter Rudolf Heß diktiert, mit dem er sich eine Zelle teilte. Das hält Roman Töppel für widerlegt. „Hitler hat es selbst in die Schreibmaschine getippt“, in eine amerikanische Reiseschreibmaschine vom Typ “Remington Portable“, die er seiner Gönnerin Helene Bechstein verdankte, der Ehefrau des Pianofabrikanten Edwin Bechstein. Winifred Wagner, Schwiegertochter des Komponisten Richard Wagner und spätere Leiterin der Bayreuther Festspiele, bekannte, Hitler Unmengen von Papier ins Gefängnis geschickt zu haben. Das Gerücht, Hitler habe nur getippt, sei in die Welt getragen worden, „weil Hitler stets, wenn er Passagen fertig hatte und deren Wirkung auf Zuhörer testen wollte, diese laut vorlas. Auf die Wachen draußen klang es so, als hätte Hitler, unterbrochen von Schreibmaschinen-Geklapper, Heß den Text diktiert“, so Töppel.

Abgesehen von den hetzerischen Kernbotschaften attestiert der Experte dem Buch einen uneinheitlichen Stil. „Es gibt Passagen, die sind einfach und leicht verständlich geschrieben, sehr eingängig - vor allem jene Passagen, in denen er eigene Erlebnisse schildert, aus seiner Jugend erzählt. Beschreibt er dagegen seine Ideologie, schweift in die Geschichte ab, dann wird es teilweise richtig schwer verständlich, langatmig, redundant.“, so Töppel. Er selbst habe manche Absätze mehrmals lesen müssen, um sie zu verstehen.

Eine historische Ausgabe von Hitlers „Mein Kampf“, ausgelegt im Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände in Nürnberg

Copyright: picture alliance / dpa

Was den historischen Wahrheitsgehalt betrifft, so attestiert der Historiker dem Autor „einen Mix aus Lügen und Halbwahrheiten, angereichert mit Passagen, denen damals jeder zustimmen konnte - beispielsweise wenn es um das Elend der von Massenarbeitslosigkeit Betroffenen geht“.

Es gebe im Buch auch Passagen, „vor allem, wenn er sich über Politiker anderer Parteien ereifert, damit könnte man auch heute auf jedem politischen Aschermittwoch brillieren.“ Keineswegs werde da ausschließlich Hass und Hetze verbreitet. Gefährlich und geradezu visionär sei, „was Hitler damals über Propaganda und die gezielte Manipulation von Massen schrieb“. Zudem sei im Buch bereits alles zu finden, was Hitler später als Kriegsverbrecher und Völkermörder in die Tat umsetzen sollte, „aber es ist eben noch kein konkreter Fahrplan, er spezifiziert noch nicht die Durchführung“, so Töppel.

So schreibt der Autor Hitler, „dass es gut gewesen wäre, hätte man die hebräischen Volksverderber im Ersten Weltkrieg dem Giftgas ausgesetzt - und natürlich wird man da umgehend hellhörig und glaubt, einen ersten Hinweis auf Auschwitz zu finden“ - „aber er schreibt eben nicht, das werde ich in entsprechender Machtposition tun...“

Mit seinen für heutige Leser hetzerischen Passagen war „Mein Kampf“ in seiner Zeit kein außergewöhnliches oder gar auffälliges Buch. Viele, teils drastischere Hetzschriften fluteten, sagt Roman Töppel, damals den Buchmarkt. Zu der offiziellen Auflage von 12.450.000 Exemplaren, die der Franz Eher Verlag angab, kam es aber erst, als das NS-Regime das Werk Parteimitgliedern aufnötigte, Kommunen es anlässlich von Hochzeiten verschenkten, NS-Institutionen damit geflutet wurden. „Forschungen von mir ergaben, dass die offiziellen Auflagenzahlen wohl Fälschungen waren, um dem Regime zu schmeicheln. Realistisch war wohl eher eine Gesamtauflage in Höhe von 11 Millionen“, ist sich der Historiker sicher, „weil man in den letzten Kriegsjahren nicht zeigen wollte, dass keiner mehr ‚Mein Kampf‘ lesen will, also half man bei der Auflage etwas nach“.

Etwa eine Reichsmark für jedes Buch

Reich hat die Veröffentlichung Hitler dennoch gemacht: „Etwa eine Reichsmark verdiente er an jedem Buch - das war damals gigantisch viel Geld. Noch mehr Geld hat er aber für die vielen Briefmarken bekommen, auf die sein Konterfei gedruckt wurden“, so Töppel.

Laut dem Historiker Frank Bajohr soll Hitler ein Vermögen von 700 Millionen Reichsmark aus der „Adolf-Hitler-Spende der deutschen Wirtschaft“, einer Art unfreiwilliger Parteienspende, mehr als 50 Millionen Reichsmark aus dem Briefmarkenverkauf plus die erwähnten Buch-Millionen hinterlassen haben, als er sich am 30. April 1945 das Leben nahm.

„Die Amerikaner haben zunächst die ganzen NS-Hetzschriften beschlagnahmt, es gab sogar Bücherverbrennungen von NS-Literatur, wie uns Zeitzeugen erzählten“, berichtet Töppel. Alle Ausgaben ließen sich natürlich so nicht aus dem Verkehr ziehen, „also übertrugen die Amerikaner dem Freistaat Bayern die Rechte für das Buch, denn der gebürtige Österreicher Hitler war ja in Bayern gemeldet, hatte hier seinen Hauptwohnsitz und musste hier Steuern zahlen, deshalb fiel dem Freistaat auch Hitlers Vermögen zu.” Fortan hielt das bayerische Finanzministerium die Rechte an Hitlers „Mein Kampf“.

„Das Land Bayern sagte den Amerikanern zu, den Nachdruck und den Vertrieb der Hetzschrift zu unterbinden“, erläutert der Historiker. Das konnte garantiert werden, bis das Urheberrecht nach 70 Jahren auslief, was in Deutschland für alle Bücher gilt. „Theoretisch hätte jedermann ab 2016 ,Mein Kampf‘ nachdrucken können“, sagt Töppel, sodass man bereits um die Jahrtausendwende befürchtete, ab 2016 „mit billigen Massenauflagen der Hetzschrift überschwemmt zu werden.“ Dem vorzubeugen, setzte sich der Freistaat Bayern ab 2009 mit Historikern zusammen, „in dessen Folge dann eine kommentierte Neuauflage herausgebracht wurde, an der ich mitwirken durfte“, so der Historiker.

Angst vor dem Buch, so Roman Töppel, sollte niemand haben. Im Gegenteil: „Es war immer ein Anliegen von mir, die kommentierte Ausgabe auch an den Schulen zu verwenden - weil sich an Beispielen sehr schön demonstrieren lässt, wie Demagogen einst und heute arbeiten.“