RüstungsaltlastApokalyptische Szenen im Grenzland

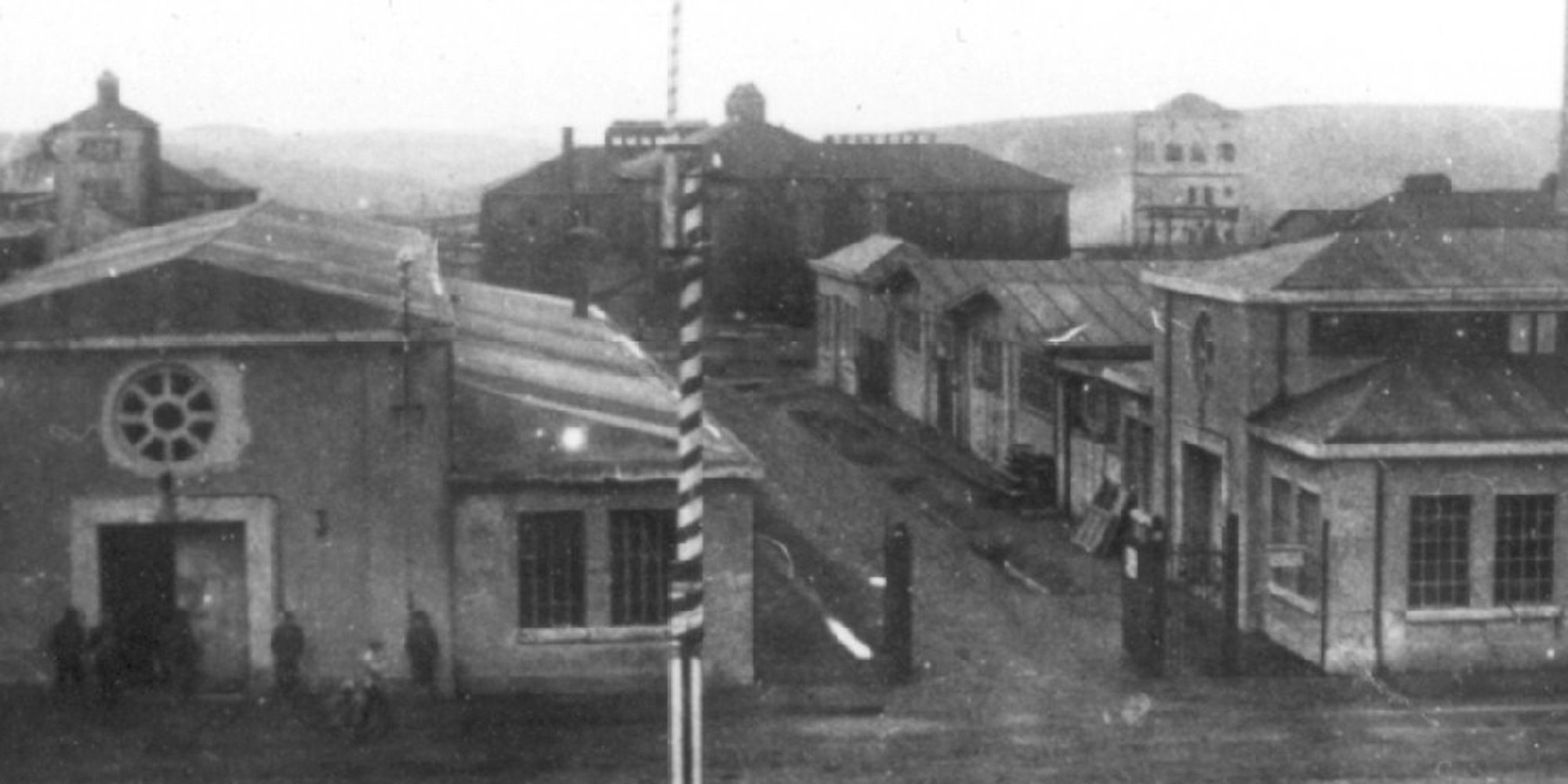

Das Werk vor der Zerstörung

Copyright: Nachlass Friese Selbstädt Lizenz

Obere Kyll-Hallschlag – Die Kulisse wäre für einen Kriegsfilm tauglich gewesen: Die gesamte Gemarkung „Auf dem Gericht“ nahe der Ortschaft Kehr in der Eifel am „Dreiländereck“ von Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Belgien glich einer kriegszerstörten Industrielandschaft, in der lediglich Kühe zwischen den Ruinen grasten. Es war Anfang April 1988, als mich der Umweltaktivist Gunther Heerwagen auf die befremdliche Kulisse im Grenzland hinwies.

Störend für das Vieh war allenfalls die seltsame Tatsache, dass es da hausgroße Flächen gab, auf denen buchstäblich nichts wuchs. Kein Grashalm, nicht einmal Disteln. Totes Land. Verseucht, wie sich nachher herausstellte, von einem nicht mehr identifizierbaren, aber hochgiftigen Chemie-Cocktail. Und zwar auf mehreren Hektar Fläche.

Mir brummte der Kopf angesichts der unglaublichen „Story“, die Heerwagen erzählte. Da habe eine riesige Giftgas-Fabrik gestanden namens „Espagit“, die 1920 in die Luft geflogen sei. Mehr als 2000 Arbeiter hätten dort Granaten für des Kaisers Krieg produziert. Noch heute lägen überall in der Gegend die Granaten im Dreck, und die Bauern fänden sie alle Nase lang auf den Feldern.

Produziert wurden bei der Espagit Militär-Sprengstoffe, die entweder in Artilleriegranaten gefüllt oder als Zünder an die Westfront geliefert wurden. Im Zentrum standen Toluol-Sprengstoffe. In diversen Prozessstufen wurde der Militärsprengstoff Trinitrotoluol (TNT) hergestellt. Daneben gab es eine weitere Fertigungslinie für den Sprengstoff Dinitrobenzol (DNB). Die Rohstoffe wurden in großen Kesselwagen angeliefert.

In der Endphase produzierte das Werk monatlich 500 Tonnen TNT, seit 1905 der Standardsprengstoff des deutschen Heeres. Der Mainzer Geologe Prof. Johannes Preuß, der die Geschichte der Espagit untersuchte, ging davon aus, dass insgesamt 7000 Tonnen TNT hergestellt wurden. Das entsprach etwa 3,5 Prozent der Gesamtproduktion des Reiches, mit der bis zu 4,3 Millionen 15-Zentimeter-Granaten gefüllt wurden.

Der erwärmte und dadurch flüssige fertige Sprengstoff wurde in einer eigenen Granatenfabrik in angelieferte Granatenhülsen verfüllt. Nach dem Reinigen der Hülse wurde der Geschosskopf montiert, bevor die Granaten per Bahn an die Front geliefert wurden.

In einer weiteren Abteilung wurden ab Februar 1915 bis zu 1,2 Millionen Pikrinsäure-Zünder monatlich gepresst, insgesamt bis zu 53,2 Millionen Stück. Die in dieser Produktion beschäftigten Mitarbeiter erkrankten häufig, viele starben an Vergiftungen.

Bereits während des Krieges befasste sich das Unternehmen mit der Wiederverwertung überalterter Kriegsmunition. Insgesamt 5,25 Millionen Granaten wurden bis 1918 in ihre Bestandteile zerlegt und recycelt. Dieser Geschäftszweig war nach dem Waffenstillstand ab 1919 die einzige verbliebene Sparte. Anfang 1920 wurden 538 Güterwaggon-Ladungen mit alten Granaten im Werksgelände gestapelt. Die Verschrottung war gerade erst angelaufen, als es durch Selbstentzündung des Sprengstoffs beim Ausdämpfen einer Granate am 29. Mai 1920 zur Katastrophe kam.

Zeitzeugen beschrieben ein drei Tage währendes apokalyptisch anmutendes Szenario, in den Nachbarorten flogen Fenster und Türen aus den Angeln, und es regnete buchstäblich Granaten vom Himmel. Wie durch ein Wunder wurde nur ein Mensch bei der Katastrophe ernstlich verletzt. Die anderen waren erfolgreich um ihr Leben gelaufen.

Zurück blieb eine wüste Trümmerlandschaft mit großen Mengen freigesetzter giftiger Chemikalien und Abertausende Granaten aller Kaliber. Darunter auch die besonders gefürchteten Gasgranaten. Wirklich aufgeräumt wurde das Gebiet bis 1928, dem Ende der ersten „Sanierung“, nicht. Statt dessen wurde die Katastrophe noch verschlimmert, indem brisantes Material einfach im Untergrund verbuddelt wurde. Dann wuchs für die nächsten Jahrzehnte Gras über dem menschenleeren Katastrophengebiet.

Sämtliche in Frage kommenden Ordnungsbehörden beiderseits der Landesgrenze gingen in Deckung, als ich anderntags anfragte, ob man was von einer Rüstungsaltlast auf der Eifelhöhe wisse. „Nein, es gibt keine Altlast“ – da waren sie sich einig. Aber diverse Zeitzeugen hatten mir beim Ortstermin im Eifeler Grenzland die Geschichte der Granatenschmiede in vielen Details geschildert, und bald war auch den Behörden klar, dass sie zumindest so tun müssten, als täten sie etwas. Inzwischen war der Schwarze Peter bei Rheinland-Pfalz gelandet.

Bei einem Behördentermin, bei dem Fachleute der Presse die Ungefährlichkeit des Ortes zeigen wollten, stieß der Bauer von nebenan, Niko Quetsch, dazu. Er erzählte die unglaubliche Geschichte, dass da „Steine“ herumlägen, mit denen die Bauern früher ihre Öfen angezündet hätten. Zum Beweis bückte er sich, hob einen gelblichen „Stein“ auf und zündete ihn vor laufenden Pressekameras an. „Das ist nämlich Dynamit“, sagte Bauer Quetsch. Sicherheitshalber nahmen die Fachleute mal ein paar „Gesteins“-Proben zur Analyse mit und meldeten bald, dass der Bauer sich geirrt habe. Das sei kein Dynamit, sondern der Sprengstoff TNT.

Etwas später war die Presse zur großen Schau-Granatensuche eingeladen. Dabei wurde erwartungsgemäß nichts gefunden. Kaum war die Presse weg, stießen die Kampfmittelräumer sofort auf einen Stapel verbuddelter schwerer Granaten. Aufregung bei Behördenmenschen im Grenzland. Pfingstsamstag 1991 kam es noch toller: Da wurden – eher versehentlich – einige Giftgasgranaten gefunden. Weil Behörden und Politik aber keine Giftgasgranaten finden wollten, blieb es für die nächsten zweieinhalb Jahrzehnte bei der Sprachregelung, dass man „flüssig gefüllte“ kampfstoffverdächtige Sprengkörper gefunden habe. Fachleute sprachen hingegen von den Kampfstoffen Phosgen, Lost und CLARK.

Der Verdacht wurde zur allgemeinen Überzeugung, als die Anwohner aus der Ferne zusehen mussten, wie die gefundenen Sprengkörper in einem provisorischen Kampfmitteldepot auf dem Gelände gelagert wurden: in gasdichten Castor-Behältern, in denen normalerweise nukleares Material vor sich hin strahlt.

Während die Kampfmittelräumer Granate auf Granate bargen, wurden sie gut beobachtet. Und zwar durch einen nahöstlichen Spion, der als Facharzt für Kampfstoffverletzungen ständig vor Ort sein musste, wenn Granaten geborgen wurden. Der Arzt selbst wurde auch gut beobachtet: durch Observanten von Mossad und Bundeskriminalamt. Und alle zusammen wurden von der Nachbarschaft beobachtet. Die Bundesanwaltschaft klagte den Kampfmittel-Doktor wegen Spionage für einen ausländischen Dienst an.

Zwischenzeitlich wurden Sicherheitszonen eingerichtet, die den Bewohnern von Kehr ein jahrelanges Leben mit der Gasmaske und den Ausnahmezustand als Normalfall in diesem Teil der Eifel aufzwangen.

11. Juli 1911 Gründung des Vereins zur industriellen Entwicklung der Südeifel unter dem Trierer Regierungspräsidenten Geheimrat Dr. Constantin Maximilian Friedrich Balz. Im Vorstand: Dr. Gustav Stresemann, der spätere Reichskanzler und Außenminister.

1912 Die Preußische Regierung ist bestrebt, in der Eifel industrielle Arbeitsplätze anzusiedeln. Regierungspräsident Balz favorisierte als Standort ein Areal nahe Hallschlag: einem wirtschaftlich ganz besonders schlecht entwickelten Teil der Rheinprovinz.

1913 Gegen den Widerstand des „Dynamit-Kartells“ ist bei Hallschlag der Bau einer Fabrik für jährlich 100 000 Kilo zivilen Sprengstoff unter der Markenbezeichnung „Eifelit“ geplant. Bis 1917 soll die Produktion auf 1300 Tonnen jährlich wachsen. 67 Hektar Land werden zwischen Kehr und Scheid gekauft.

1. August 1914 Deutsche Kriegserklärung gegen Russland, zwei Tage später gegen Frankreich. Die endgültige Betriebserlaubnis für das Sprengstoffwerk wird im November erteilt. Es dürfen auch militärische Sprengstoffe hergestellt werden.

1915 Am 2. Januar erster Spatenstich in der Gemarkung „Auf dem Gericht“. Drei Produktionen entstehen in der Folge: Ein Chemiewerk für die Sprengstoffherstellung, eine zur Füllung von Granaten und eine Zünderpresse. 20. Februar: Erste Lieferung an die Militärs.

1916 Rasanter Ausbau des Werks. Anstieg des Personals auf mehr als 2000 Mitarbeiter. Munitionsproduktion in großem Stil.

1917 Fertigstellung der Baumaßnahmen. Vollauslastung der Produktion, aber kriegsbedingt zunehmende Probleme bei der Rohstoffbeschaffung und Kohlelieferung. Bilanzsumme vom 30. Juni: 12,9 Millionen Mark.

1918 Wegen Kohlenmangel Produktionsstopp. Massenentlassung von 1500 Arbeitern, soziale Unruhen. Am 11. November Waffenstillstand, zwei Tage zuvor Produktionsende bei der Espagit. Einmarsch kanadischer Truppen in Hallschlag im Dezember.

1919 Die Versailler Vorortverträge legen unter anderem fest, dass Deutschland die Kreise Eupen, Malmedy und St. Vith an Belgien abtreten muss. Bemühungen der Espagit-Aktionäre, das nun hart an der Staatsgrenze liegende Werksgelände Belgien anzugliedern.

1920 Die Espagit verschrottet Altmunition, darunter auch eine große Menge Giftgas-Granaten.

29. Mai 1920 Zerstörung des Werkes durch eine drei Tage andauernde Explosionsserie der Produktionsanlagen und der im Freien gelagerten Altmunition. Tonnenweise brisante Chemikalien und Tausende Granaten werden in die Gegend geschleudert.

Bis 1991 hieß es: Alles wird aufgeräumt, Munition und Chemikalien werden abgeräumt und entsorgt. Das hätte aber rund 400 bis 500 Millionen D-Mark gekostet, und das war Bund und Land eindeutig zu teuer. Zumal die Grundstücksbesitzer nicht in die Haftung zu nehmen waren. Besonders problematisch war die Sanierung des Kernbereichs der ehemaligen Sprengstoffproduktion, wo ein brisanter Chemiecocktail im Erdboden zurückgeblieben war, dazwischen Spreng- und Gasgranaten und tonnenweise purer Sprengstoff.

So entschied sich die Mainzer Landesregierung für eine Einkapselungslösung: Das Umfeld sollte ordentlich entmunitioniert werden, aber der Kernbereich wurde lediglich oberflächlich abgesucht und dann abgedichtet, möglicherweise von Chemikalien kontaminiertes Oberflächenwasser wird zu einer Sammelringleitung geführt und in einer eigens konstruierten Wasserreinigungsanlage von Sprengstoffresten und anderen Giftstoffen befreit.

Nach dem Fund von 6316 Granaten teils schwerster Kaliber, darunter 506 „kampfstoffverdächtig“, sowie 5,1 Tonnen Sprengstoff, fast 37 Tonnen Zündladungen und jede Menge Schrott erreichten die Gesamtkosten Ende 2012 die stolze Höhe von 56,7 Millionen Euro. Die „Sanierung“ war beendet, nur die Wasserreinigung kostet weiter rund 200.000 Euro im Jahr.