Rhein-SchauSo haben Schumann, Liszt und Wagner den Rhein musikalisch verewigt

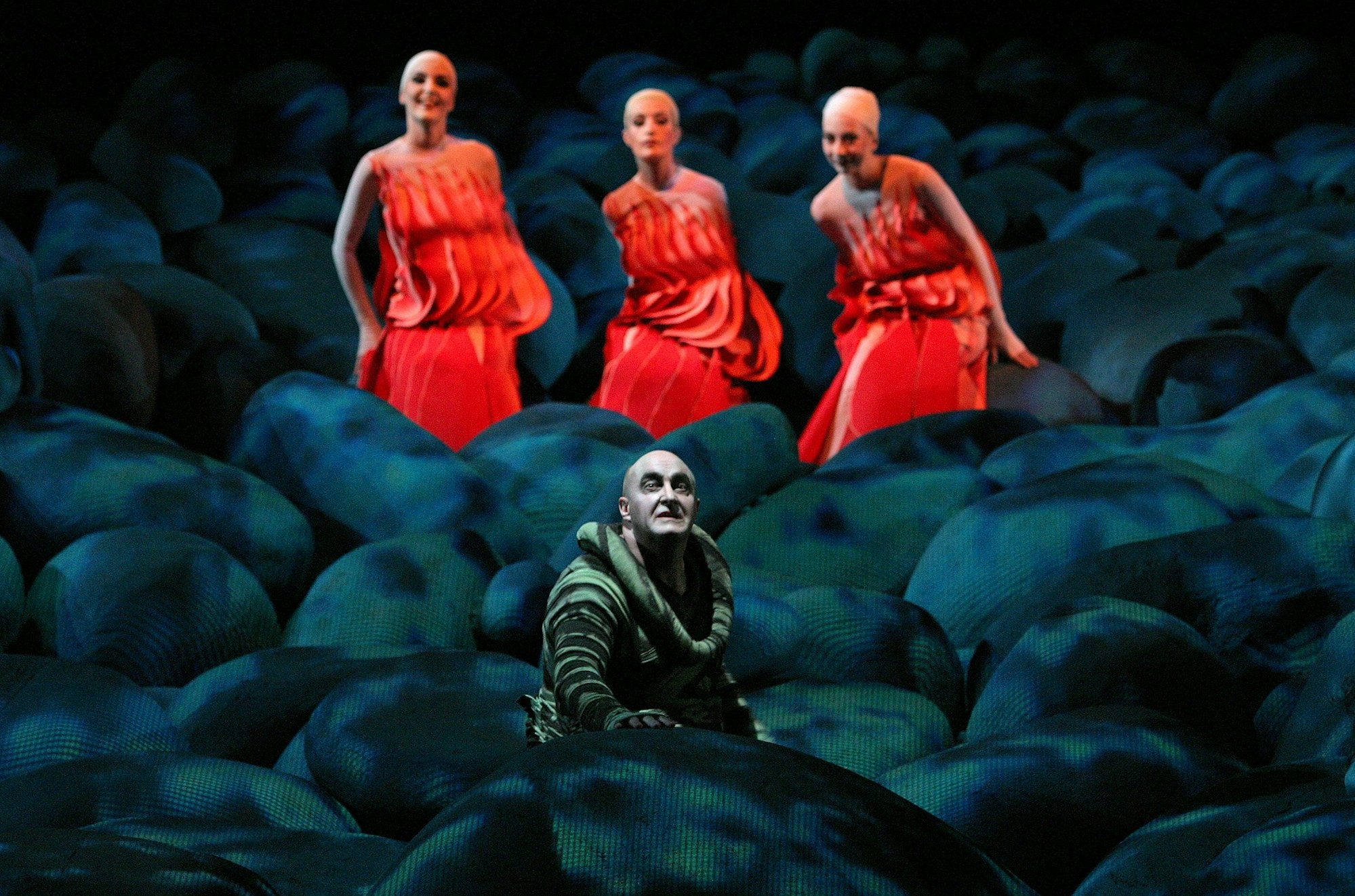

Der Zwerg Alberich und die Rheintöchter Floßhilde, Wellgunde und Woglinde in Wagners „Rheingold“ in einer Bayreuther Inszenierung des Jahres 2009

Copyright: dpa

136 Takte lang Es-Dur, nur auf- und abwogendes, in Tonhöhe, Kolorit und Intensität sich freilich steigerndes Es-Dur, vier Minuten lang. Es ist die wohl berühmteste Rhein-Musik der Musikgeschichte: das Orchestervorspiel von Wagners „Rheingold“. Es beschreibt Uranfängliches, eine Welt ohne Sünde und Geschichte. Erst danach beginnt die eigentliche Handlung – zunächst mit den Rheintöchtern Floßhilde, Wellgunde und Woglinde, die in der Tiefe des Flusses das Rheingold hüten. Der Sündenfall ereignet sich bald: Der Zwerg Alberich stiehlt es – und setzt damit die „Ring“-Tragödie in Gang.

Musik und die geografische Erscheinung des Rheins

Hat diese Musik etwas mit dem Rhein als konkreter geografischer Erscheinung zu tun? Eher nicht, und das gilt auch für das herrliche Orchesterzwischenspiel der „Götterdämmerung“, dem man den Namen „Siegfrieds Rheinfahrt“ gegeben hat. Es schildert die frohe Reise des jungen Helden, erste glücklich bestandene Kämpfe und seine Ankunft im Gibichungenschloss – am Rhein. Nein, das Rheinmotiv der Tetralogie ist allein seiner Herkunft aus der nordischen Stoffgeschichte geschuldet – das Es-Dur des Beginns könnte auch zu Donau oder Dnjepr passen. Wagner selbst übrigens will das „Rheingold“-Vorspiel als Klangvision 1853 in einem Gasthof im italienischen La Spezia empfangen haben – an der Riviera, nicht im Rheinland.

Keine beschreibende Musik des Rheins

Diese Beobachtung lässt sich – leider – verallgemeinern: Eine ihn konkret „beschreibende“, Landschaftliches als solches identifizierende Musik ist dem Rhein nie zuteilgeworden. Daran ist nicht die naturgegebene Bilderlosigkeit der Tonkunst schuld, denn auf der Spur von Smetanas „Moldau“ hätte ein Komponist durchaus ein Tongemälde etwa des Titels „Der Rhein – von der Quelle bis zur Mündung“ hinstellen können. Es sollte aber halt nicht sein – und es ist müßig, über die Gründe dafür zu spekulieren.

Die Entwicklung der Musik über den Rhein

Friedrich Liszt besuchte Nonnenwerth

Copyright: Ralf Johnen

Bis zur Romantik taucht der Rhein – ähnlich wie in der Literatur – überhaupt nicht als musikalisches Sujet auf. Beethoven zum Beispiel ist zwar unstrittig am Rhein geboren – in Bonn. Aber hat diese Tatsache auf seine Musik einen auch nur marginalen Einfluss ausgeübt? Das ändert sich schlagartig in den Jahren nach 1800 – aus mehreren Gründen.Da ist zum einen der zunächst von der Literatur ausgeschlachtete Loreley-Mythos, der dann zielsicher seinen Weg in die Vertonungen romantischer Lyrik findet. Eichendorffs Ballade „Waldesgespräch“ aus dem Roman „Ahnung und Gegenwart“ wird 1840 kongenial von Schumann vertont, desgleichen – in betont archaischem Kontrapunkt – sein Gedicht „Auf einer Burg“ („Eingeschlafen auf der Lauer/ Oben ist der alte Ritter“), das andeutungsweise das Mittelalter-Ambiente der den Mittelrhein säumenden Burgenlandschaft beschwört.

Heine, Liszt und der Rhein

Bedeutender als Friedrich Silchers bekannte Chor-Vertonung des berühmtesten aller Loreley-Gedichte – desjenigen von Heinrich Heine („Ich weiß nicht, was soll es bedeuten“) – sind die unterschiedlichen, aber allesamt prächtig-konzertanten Musikalisierungen desselben Textes durch Franz Liszt. Auf dem Atlas von dessen großangelegter Klavierreise über die Schweiz nach Italien („Années de Pèlerinage“) hingegen kommt der Rhein nicht vor.

„Die Zelle in Nonnenwerth“

Zum anderen: Endlich einmal suchen den Fluss bedeutende Komponisten auf, für die die Gegend zur Offenbarung wird. Liszt etwa weilt zwischen 1841 und 1843 mit seiner Geliebten, der Gräfin d’Agoult, dreimal zur Erholung im alten Kloster der Rheininsel Nonnenwerth nahe des Rolandsbogens – und schreibt (in mehreren Versionen) das von Glockenklängen durchwehte Albumblatt „Die Zelle in Nonnenwerth“.

Die Spuren von Robert Schumann am Rhein

Das Schumannhaus in Bonn

Copyright: Privat

Während Mendelssohns Aufenthalt in Düsseldorf – er amtierte dort von 1833 bis 1835 als Musikdirektor – in seiner Musik keine Spuren hinterließ, war das im Fall von Robert Schumann ganz anders. Der kam 1850 als Mendelssohns Nach-Nachfolger an den Rhein und verbrachte dort seine letzten Lebensjahre (er starb bekanntlich 1856 in einer Nervenheilanstalt in Bonn-Endenich). Der anfangs freundliche Empfang in Düsseldorf und das Erlebnis der niederrheinischen Landschaft wie auch der katholisch imprägnierten Lebenswelt stimulierten die Schaffensfreude des Musikers, die sich Bahn brach unter anderem in einer der berühmtesten Sinfonien der Zeit: der „Rheinischen“.

Seminar-Angebot

„Der Rhein in Kunst, Literatur und Politik“ heißt ein Seminar, das die Akademie Zeit für Wissen im April anbietet. An drei Tagen geht es in Vorträgen und Exkursionen nach Bonn, Koblenz und Schloss Stolzenfels um kunstgeschichtliche und literarische Höhepunkte am Mittelrhein. Termin ist der 19. bis 21. April. Die Kosten betragen 199 Euro, plus 49 Euro für Bustransfers und Eintrittskarten. (ksta)www.zeitfuerwissen.de

Tatsächlich mag das weiträumige, in Synkopen schwingende Hauptthema des ersten Satzes genauso eine Verarbeitung außermusikalischer Erfahrungen sein wie der rustikale Ländlerton des zweiten. In der quasi weihrauchgeschwängerten Polyphonie des vierten Satzes hat man nach der Aussage von Schumanns frühem Biografen den Reflex eines Hochamt-Erlebnisses im Kölner Dom zu sehen. 1853 schrieb er dann noch seine Festouvertüre über das Rheinweinlied des Matthias Claudius.

Weinselige Rheinlieder

Lokalpatriotischer Enthusiasmus zeitigte seit der zweiten Jahrhunderthälfte eine Fülle von weinseligen Rheinliedern, die freilich der Sphäre des Brauchtums, nicht der der Kunstmusik zugehören. Ein spätes Echo romantischer Rheinthematik ist hingegen das ein oder andere Lied Gustav Mahlers auf Texte aus Arnim/Brentanos angeblicher Volksliedsammlung „Des Knaben Wunderhorn“.

Der lyrische Sprecher in „Rheinlegendchen“ stellt sich vor, er würfe einen Ring in den Rhein, wo dieser von einem Fisch gefressen würde, der wiederum dem König serviert würde. Dieser würde den Ring an die Geliebte weitergeben. Die Vertonung ist doppelbödig – der herzige Walzerton mutet übertrieben an und kaschiert nur die erotische Frustration des Sprechers. Aber auch hier gilt: Mit dem Rhein als Strom im deutschen Westen hat all das nicht viel zu tun.