„Ziemlich Angst vor Zukunft“Oberbergs Tierheime können Energie und Futter kaum zahlen

Nadine Hühnerbach, Vorsitzende des Tierschutzvereins Wipperfürth, der das Tierheim betreibt.

Copyright: Sophia Berger

Wipperfürth/Wiehl – Das Tierheim Wipperfürth schlägt Alarm. Die steigenden Energiepreise werden dort zum existenziellen Problem. Nadine Hühnerbach, Vorsitzende des Tierschutzvereins Wipperfürth, klagt: „Wir haben aktuell ziemliche Angst vor der Zukunft und wissen nicht, was auf uns zukommt. Ohne zusätzliche Gelder wird es eng für uns und die Tiere.“

Brandbrief des Tierschutzbundes

Auch im Wiehler Tierheim Koppelweide ächzt man unter den Kostensteigerungen. Die kommissarische Vorsitzende Angelika Reiser sagt: „Natürlich macht uns das zu schaffen.“ Auf ihrer Homepage verweisen die Wiehler auf einen Brandbrief des Tierschutzbunds. Unter dem Leitmotto „Tierheime am Limit“ ruft der Dachverband zum Welttierschutztag mit seinen über 740 Mitgliedsvereinen Politik und Gesellschaft auf, den karitativen Tierschutz im Land zu retten.

Seit 2018 engagiert sich Nadine Hühnerbach im Vorstand des Wipperfürther Tierheims. 2020 wurde sie zur Vorsitzenden gewählt. „Damit bin ich quasi das Mädchen für alles“, sagt die 45-jährige Lindlarerin. „Ich mache das, damit die Tiere eine Stimme kriegen.“ Doch die Aufgabe werde immer kräftezehrender. Erst durch die Corona-Pandemie, jetzt durch die Energiekrise.

„Besonders stark treffen uns natürlich die Gas-Preise“, sagt Hühnerbach. „Mit dem Gedanken, ob wir einen Grad runtergehen können, spielen wir natürlich auch.“ Wie die Tiere reagieren, wenn weniger geheizt wird, wisse das Team aber nicht. Und für energetische Sanierungen ist erst recht kein Geld da.

Auch Tierärzte werden teurer

Doch nicht nur die Energiepreise steigen. Vor kurzem haben auch die Tierärzte ihre Tarife angehoben. „Da wird beim Tierheim keine Ausnahme gemacht“, sagt Hühnerbach. Bei 40 bis 50 Tieren hat das Tierheim mehrmals die Woche Arzttermine. Momentan liegen die Kosten dafür monatlich im mittleren vierstelligen Bereich. Das Tierheim rechnet damit, dass die Rechnungen bald an die 10.000 Euro herankommen.

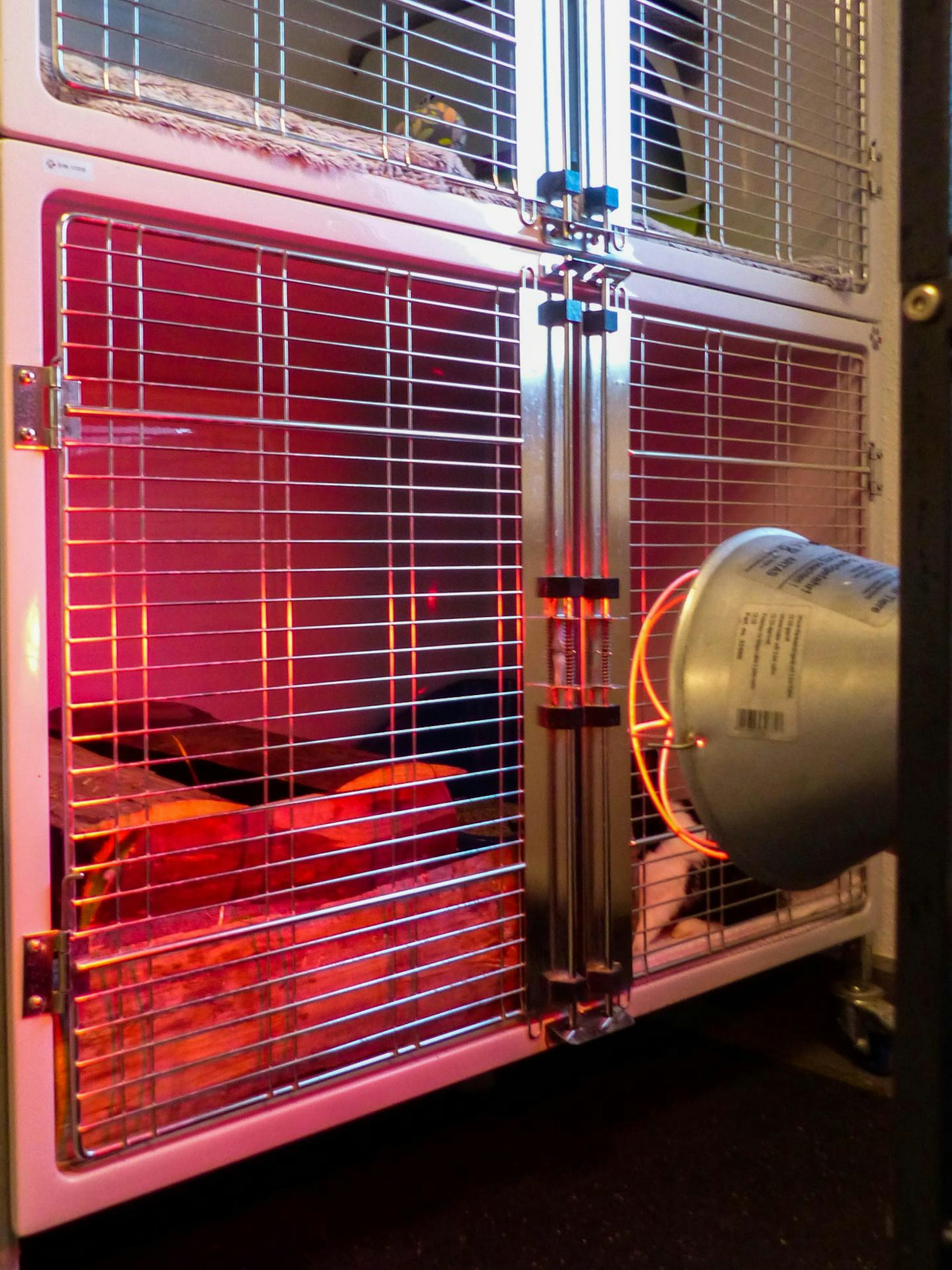

Das Tierheim braucht auch Wärmelampen. Die Stromkosten sind ein Problem.

Copyright: Sophia Berger

Auch die Futterkosten sind gestiegen. „Bis jetzt haben wir es ganz gut, was das angeht“, freut sich Hühnerbach. „Wir bekommen regelmäßig Futterspenden.“ Doch die Sorge, dass die Spendenbereitschaft einbricht, ist groß. „Wir wissen, dass auch viele Privathaushalte mit der Inflation zu kämpfen haben. Da ist es fraglich, wie lange die Leute überhaupt noch spenden wollen und können.“ Außerdem brauchen einige Tiere Spezialfutter. Das sei oft besonders kostspielig und nicht über Futterspenden zu beschaffen.

Ohne Spenden für die Katzen, Hunde, Kaninchen, Ponys und weiteren Tiere, finanziell oder als Futterspende, kämen die Vereine nicht klar. Zur Spendeneinnahme in Wipperfürth soll auch der diesjährige „Scheunenzauber“ beitragen: Am Sonntag, 20. November, lädt das Tierheim zum Weihnachtsbasar ein.

Kommunen sollen mehr bezahlen

Dabei ist die Finanzierung der Tierheime auch eine Aufgabe der Kommunen, die gewährleisten müssen, dass ausgesetzte oder beschlagnahmte Tiere betreut werden. Dafür gibt es die Fundtierverträge. Die Kommunen bezahlen einen bestimmten Betrag pro menschlichem Einwohner, um die Arbeit in den Tierheimen zu ermöglichen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Das Tierheim Koppelweide hat Verträge mit Wiehl, Gummersbach, Bergneustadt, Reichshof, Nümbrecht und Morsbach und bekommt dafür einen Euro pro Einwohner. Das Wipperfürther Tierheim versorgt die eigene Stadt sowie Marienheide, Engelskirche und Lindlar sowie einen Teil der Stadt Halver. Die Fundtierbeiträge ihrer Vertragskommunen seien unterschiedlich, sagt Nadine Hühnerbach. „Wipperfürth und Lindlar zahlen 75 Cent, Engelskirchen und Marienheide nur 50 Cent.“

„Der Betrag ist angesichts der heutigen Kosten leider viel zu gering. Da reicht das Geld vorne und hinten nicht.“ Beide Tierheime haben Kontakt zu den Rathäusern aufgenommen und bitten auf mehr Geld aus den Haushalten. „Einen Plan B haben wir nicht“, sagt Hühnerbach. „Wir hoffen einfach, dass wir nicht dicht machen müssen.“