Hubert Berger, Friedrich Dinstühler und Leopold Mathäus Delhez: Drei katholische Priester, die sich gegen das NS-Regime stellten und im Konzentrationslager landeten.

Als Märtyrer gestorbenDrei katholische Priester im NS-Widerstand

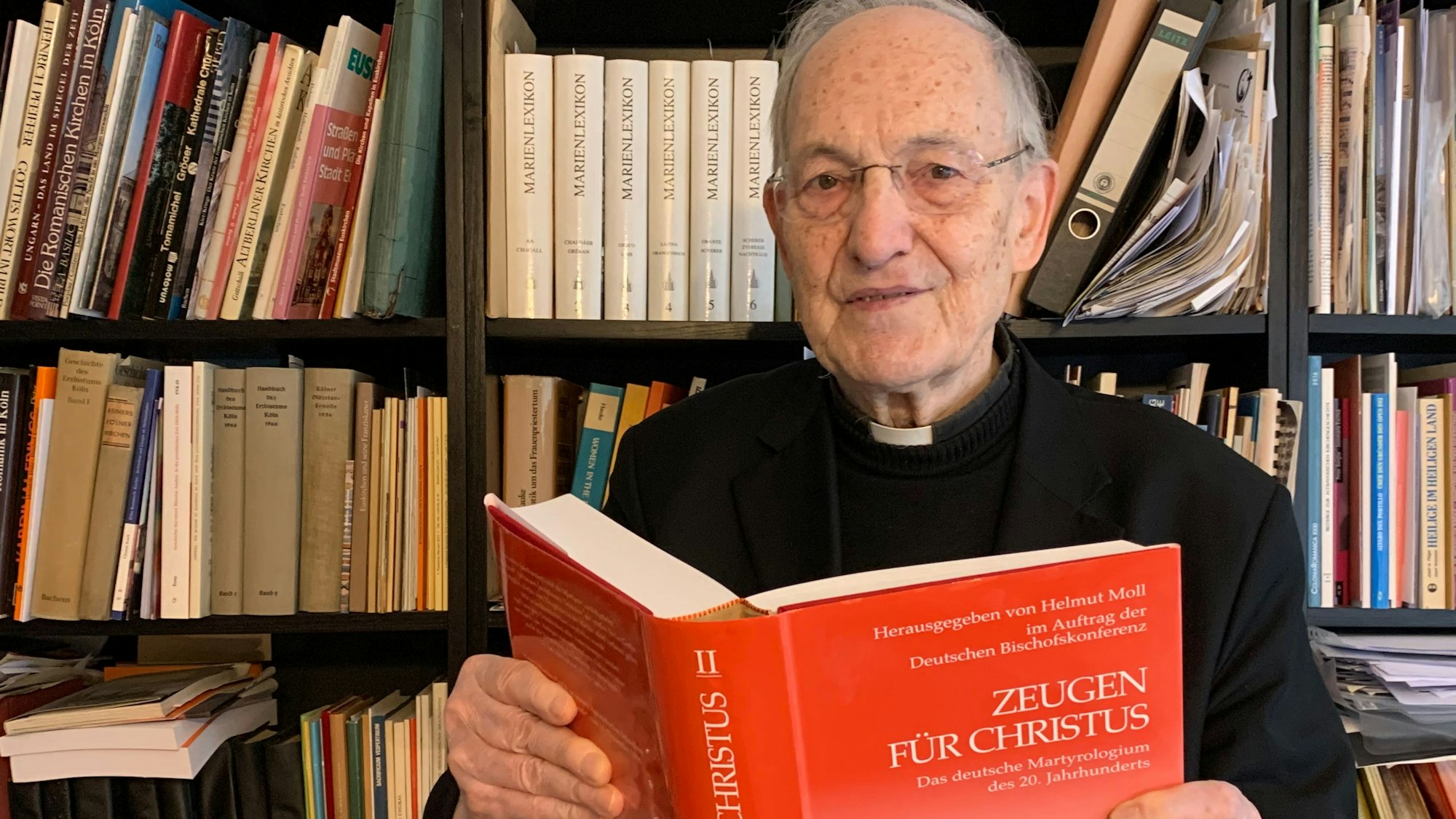

Prälat Helmut Moll hat ein zweibändiges Werk über katholische Märtyrer herausgegeben.

Copyright: Constantin Graf Hoensbroech

Hubert Berger, Friedrich Dinstühler und Leopold Mathäus Delhez: Drei katholische Geistliche, die alle einen Bezug zu Wipperfürth haben und die alle drei Opfer des NS-Terrorregimes wurden. Zwei von ihnen, Berger und Dinstühler, waren Schüler des Engelbert-von-Berg-Gymnasiums in Wipperfürth (EvB).

Alle drei sind in dem zweibändigen Werk „Zeugen für Christus. Das deutsche Martyrologium des 20. Jahrhunderts“ genannt, das der Kölner Theologieprofessor und Historiker Prälat Helmut Moll im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz herausgegeben hat und das bereits in mehreren Auflagen erschienen ist. 180 Fachleute haben dort die Lebensdaten von mehr als 1000 Katholiken zusammengetragen, die als Märtyrer gelten.

Dechant Hubert Berger (1889-1948)

Copyright: Privatarchiv Helmut Moll

Berger wurde am 6. Oktober 1889 in der Ortschaft Furth geboren, die heute zu Kürten-Olpe gehört. Berger wuchs in einer kinderreichen Familie mit elf Geschwistern auf, konnte aber dennoch das Wipperfürther Gymnasium besuchen. Nach dem Theologiestudium in Bonn und Freiburg wurde Berger 1915 in Köln zum Priester geweiht. Er arbeitete als Kaplan in Rheydt und Aachen und seit 1931 als Pfarrer in Otzenrath, in der Nähe von Brauweiler.

In einer Predigt prangerte der Seelsorger das Leid und die Zerstörungen an, die durch den Krieg verursacht wurden. Berger wurde deshalb bei der Gestapo denunziert und in das Konzentrationslager Dachau eingeliefert, in dem es einen eigenen „Priesterblock“ gab. Alle 14 Tage durfte Berger einen Brief schreiben und empfangen, die Verbindung in seine Gemeinde lief über seine Schwester Anna.

Bei seiner Wiederkehr am 4. April 1945 wurde er wie ein Held gefeiert.

„Bei seiner Wiederkehr am 4. April 1945 wurde er wie ein Held gefeiert“, erinnert sich später Hatto Eilig, ein entfernter Verwandter. Er hat 2010 ein Buch über Berger verfasst – auf Grundlage jener Briefe. 1947 wurde Berger zum Dechanten des Dekanats Hochneukirch ernannt. Er starb 1948 an den Folgen der Haft.

Friedrich Dinstühler (1886-1945)

Copyright: Privatarchiv Helmut Moll

Friedrich Dinstühler kam am 20. Oktober 1896 in Marienheide zur Welt, auch er war Schüler am EvB. Ab 1916 studierte Dinstühler in Bonn katholische Theologie, von 1917 bis 1919 leistete er Militärdienst. Im März 1922 weihte man ihn zum Priester. Als Seelsorger war er in Eschweiler und dann in Hückelhoven (Kreis Heinsberg) tätig. Schon früh geriet er mit den NS-Behörden aneinander, die ihm 1936 verboten, Religionsunterricht zu erteilen. Seine Predigten wurden von Spitzeln mitgeschrieben.

Im November 1944 kehrte Dinstühler nach Marienheide zurück. Dort erzählte er einem Priesterkollegen, dass er wieder nach Hückelhoven fahren werde, um den Bergarbeitern dort beizustehen, und dass er dann bei den Amerikanern bleiben wolle. Doch der Priester, dem er dies erzählte, war ein Spitzel der Gestapo.

In Marienheide erinnert eine Stele an Dinstühler

Dinstühler wurde wegen Landesverrats zunächst im Kölner Gefängnis Klingelpütz inhaftiert und dann in Ohrdruf bei Gotha, einem Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald, er musste Schwerstarbeit leisten. Dort starb Friedrich Dinstühler am 30. März 1945 im Alter von 48 Jahren, wenige Tage, bevor US-Truppen die Überlebenden befreien konnten. In Marienheide erinnert eine Stele auf dem alten Friedhof an Dinstühler, in Eschweiler wurde für den Geistlichen 2015 ein Stolperstein verlegt.

Leopold Mathäus Delhez (1879 - 1943)

Copyright: Privatarchiv Helmut Moll

Pfarrer Leopold Mathäus Delhez, wurde 1879 im belgischen Malmedy auf, das damals zu Preußen gehörte. 1902 wurde er in Köln zum Priester geweiht. Von 1912 wurde er Pfarrer in Wipperfürth-Agathaberg, seit 1930 war er Pfarrer in Mürringen, ganz in der Nähe seines Heimatortes Malmedy.

Im Frühsommer 1940 überfiel die deutsche Wehrmacht Belgien. Im Mai 1942 wurde Delhez aufgrund einer Denunziation von der Gestapo verhaftet. Zunächst landete er in Aachen im Gefängnis, im August 1942 verschleppte man ihn in das Konzentrationslager Dachau. Dort starb er am 27. Januar 1943 an einer im Lager grassierenden Ruhrepidemie.

Die katholische Kirche und der NS-Staat Das Verhältnis zwischen der katholischen Kirche und dem NS-Staat war kompliziert. Einig waren sich beide in der rigiden Ablehnung des Kommunismus und des Sozialismus. Vor 1933 stand die Kirche der katholischen Zentrumspartei nahe, die deutschen Bischöfe bezogen klar Stellung gegen die NSDAP. Doch das sollte sich ändern.

Im März 1933 beschwor der neue Kanzler Adolf Hitler in seiner Regierungserklärung das Christentum als Basis des Staates. Der Vatikan und das Deutsche Reich unterzeichneten im Juli 1933 einen Vertrag, das Reichskonkordat. Dieses sollte die Beziehungen zwischen Staat und katholischer Kirche regeln. In der Praxis hielt sich die NS-Regierung jedoch oft nicht an das Abkommen.

Kompliziertes Verhältnis

Die Ermordung von Patienten der Heil- und Pflegeanstalten stieß bei vielen Geistlichen und Gläubigen auf offenen Widerspruch. Während des Zweiten Weltkrieges wurden Hunderte von katholischen Priestern verfolgt, mit Predigtverbot belegt, unter Hausarrest gestellt oder in Konzentrationslagern und Gefängnissen eingesperrt, einzelne wurden zum Tode verurteilt.

Einige Bischöfe hielten während es Krieges zwar Kontakt zu Widerstandsgruppen. Der politische Widerstand erhielt jedoch keinen offenen Rückhalt durch die Amtskirche. Auch der damalige Umgang der katholischen Kirche mit dem Holocaust stößt bis heute auf Kritik. Papst Pius XII. war über den Massenmord an Juden genau informiert, doch er schwieg.