Kämpfe im Zweiten WeltkriegSchildgen fiel zum Schluss

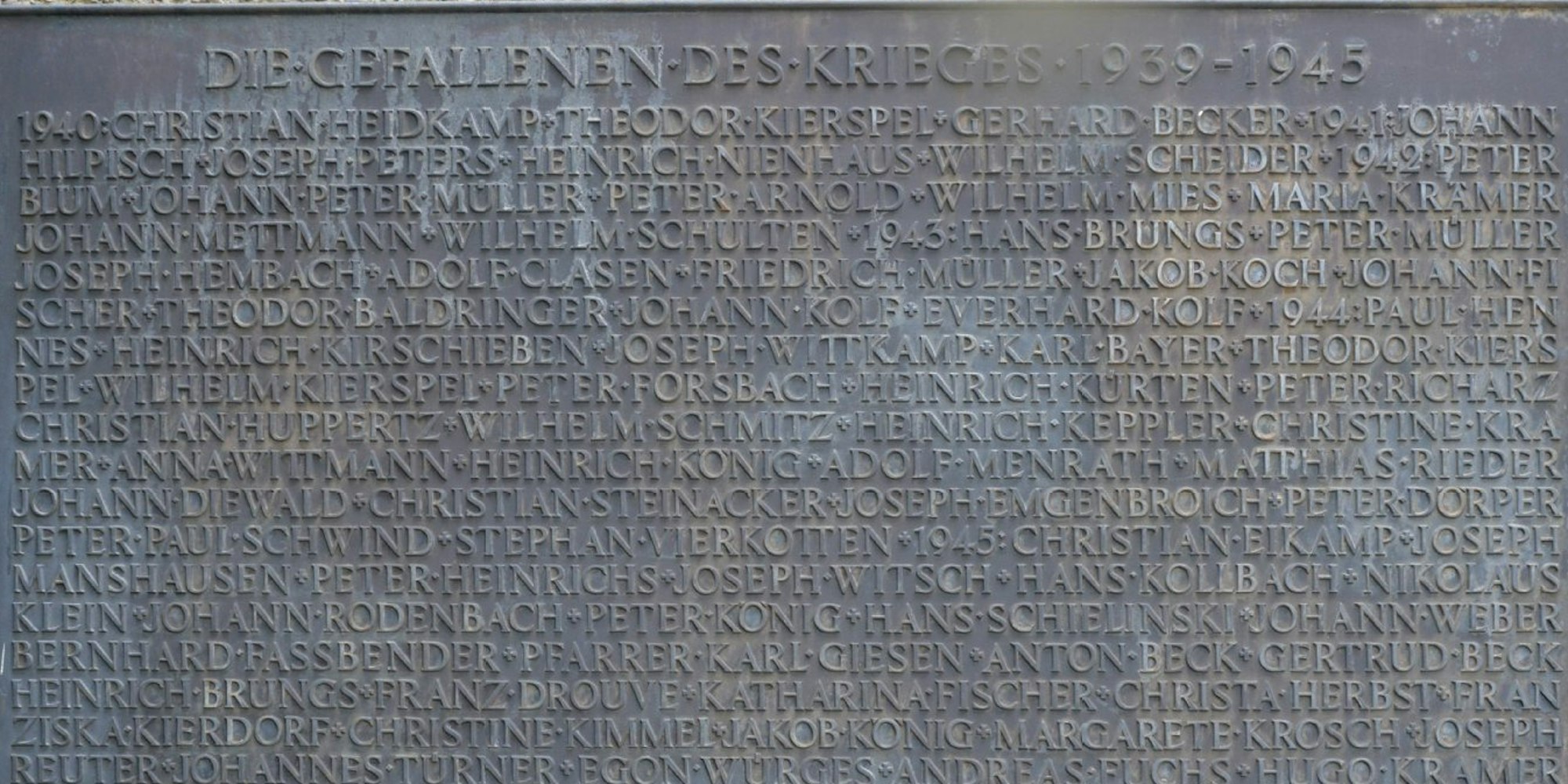

Eine Gedenktafel erinnert an die Opfer, die der zweite Weltkrieg in Schildgen forderte.

Copyright: Christopher Arlinghaus Lizenz

Bergisch Gladbach – Was genau in Schildgen am 13. und 14. April 1945 passiert ist, wird für immer im Ungewissen bleiben: Nicht, dass es zu wenig Zeugen der schwersten Kämpfe des Kriegsendes im Gladbacher Raum gegeben hätte. Allerdings hatten fast alle zumeist den Kopf an den Boden gepresst und beteten inbrünstig, nicht von Granatsplittern getroffen zu werden, oder sie waren vor Sorge um ihre Angehörigen außer sich, die sie in dem Krachen krepierender Geschosse, aufgewirbeltem Dreck und Staubwolken aus den Augen verloren hatten.

Die Sorge war nicht unbegründet: Bei den Kämpfen kamen 40 Personen ums Leben, davon 19 Zivilisten, 14 waren Schildgener. Einer war der katholische Pfarrer Karl Gießen, 44 Jahre alt, der von einem Granatsplitter in den Rücken getroffen wurde, als er bei einem Artillerieüberfall Deckung im Hof seines Hauses suchte. Neben zahlreichen Gebäuden wurde auch die Pfarrkirche massiv beschädigt.

Eigenes Artilleriefeuer

Am Vorabend hatte Gießen noch in der Pfarrchronik Hoffnung auf das baldige Kriegsende ausgedrückt: „Heute sehr starkes Artilleriefeuer den ganzen Tag über. Amerikanische Panzer in Dünnwald, Dellbrück und am Hardthof. Heute Abend die ersten amerikanischen Panzer am Klutstein und in Torringen. Da – Gott sei Dank! – kein Militär mehr hier ist, wird es hoffentlich ohne Kampf hergehen, wenn nur nicht die eigene Artillerie hier herumschießt.“ Es war genau dieses eigene Artillerie-Feuer – heutzutage in der Kriegsberichterstattung als „friendly fire“ apostrophiert –, das die meisten Opfer in Schildgen forderte.

Das Sperrfeuer der deutschen Geschützstellung auf dem Uppersberg war so stark, dass die US-Panzerspitze am Abend des 13. April zunächst zurückwich, um den Angriff dann am Samstag mit um so größerer Wucht wieder aufzunehmen. „Die Berichte über die Vorgänge und Begleitumstände sind lückenhaft, ungenau und widersprüchlich“, fasst Dr. Ulrich Jux die Ergebnisse zusammen, die in Erinnerungen, Chroniken, Zeitungsserien und Artikeln zusammenflossen. Im Zentrum steht oft der Hinweis auf den sinnlosen Widerstand eines zusammengewürfelten Haufens von fanatisierten Hitlerjungen, Volkssturmmännern und versprengten Fallschirmjägern, die von NSDAP-Kreisleiter Walter Aldinger zum Kampf bis zum letzten Mann eingeschworen worden seien. Aldinger wurde bei den Kämpfen am 14. oder 15. April irgendwo in den Wäldern um Odenthal erschossen.

Hintergrund des Geschehens war der Korpsbefehl vom 11. April an die 363. Volksgrenadierdivision, entlang von Dhünn und Wupper eine Flankenschutzstellung aufzubauen. Die Truppe sollte hinter diese Linie zurückfallen und die Absetzbewegung unter dem Schutz von Artilleriefeuer erfolgen. Die Batterie auf dem Uppersberg hatte ausgezeichnete Sicht auf die Aufmarschachse der US-Army über die Altenberger-Dom-Straße, und sie war es, die vor allem Schildgen in Trümmer legte. Die Kanonen hielten die Panzer lange genug auf, dass am Abend Fallschirmjäger eintreffen konnten und am 14. April ein regelrechter Häuserkampf entbrannt sein soll.

Angriffe auf Hitlerjungen

Auch Hitlerjungen waren beteiligt: Bereits am Freitagmorgen waren gegen 9.30 Uhr am Rothbroich und im Ort selbst drei Wagen aufgetaucht, die HJ-Angehörige mit Panzerfäusten und Maschinenpistolen abgesetzt hätten, die sofort Angriffe alliierter Jagdbomber auf sich zogen. In dem Buch „Das Kriegsende in der Heimat“ (2011) von Ralf Anton, das sich dem Geschehen im südlichen Ruhrkessel widmet, ist festgehalten: „Knapp südlich Katterbach starb am Morgen des 13. April 1945 die Besatzung eines Sherman-Panzers, nachdem ihr Panzer durch einen erst 16-17-jährigen Volkssturmjungen mit der Panzerfaust abgeschossen wurde. Unter den Gefallenen befand sich der Pfc. Thomas E. Briggs.

Gerüchten zufolge hatten die amerikanischen Soldaten mehrfach versucht, die Hitlerjungen zum Aufgeben zu überreden. Den Leichnam des Panzerfaustschützen, welcher zuvor den US-Panzer ausgeschaltet hatte, fand man später zwischen Schildgen und Katterbach.“ Diese Notiz scheint auf amerikanische Quellen zurückzugehen.

Rektoratspfarrer Felix Ballof, Nachfolger Gießens, stellte drei Monate nach den tragischen Ereignissen mit bitterem Sarkasmus fest: „Eine zusammengewürfelte Verteidigung von Soldaten, Volkssturm und Hitlerjugend wurde aufgeboten, um das Großdeutsche Reich bei Schildgen noch zu retten.“

Aber: „Eine genaue Darstellung der Vorgänge wird so leicht keiner mehr geben können und was die einen davon berichten, wird von den anderen wieder bestritten.“