Kochlegende Pierre Gagnaire über seine Anfänge und Erfolge, die Abneigung gegen Ein-Menü-Speisekarten und die Preise in der Spitzengastronomie.

Starkoch Gagnaire„Die Mentalität, dass Gastronomie billig sein muss, macht mich sehr nachdenklich“

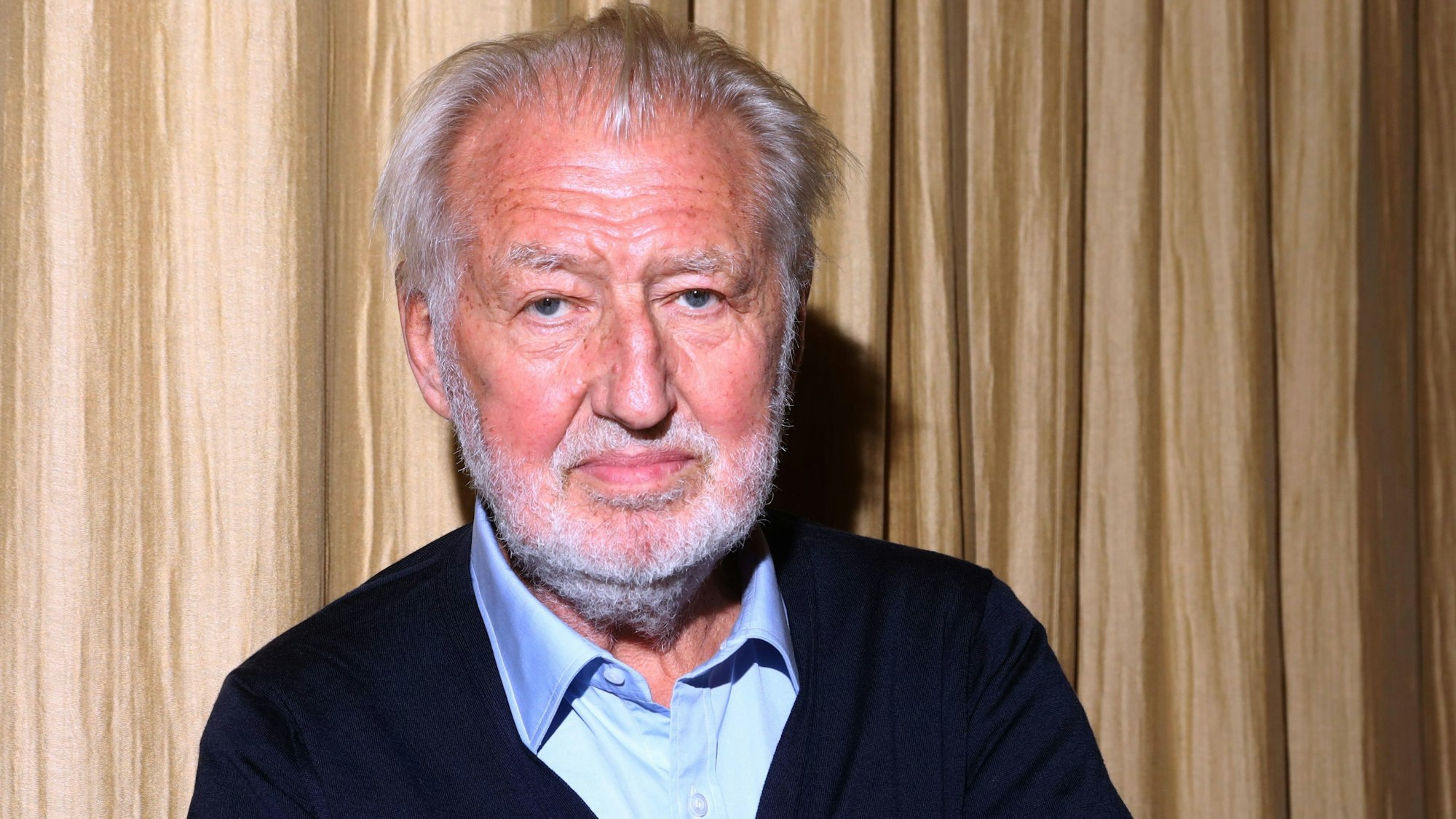

06.10.2025, Köln: Starkoch Pierre Gagnaire. Foto: Arton Krasniqi

Copyright: Arton Krasniqi

Monsieur Gagnaire, Sie haben unzählige Auszeichnungen erhalten. Welche bedeutet Ihnen am meisten?

Zweifellos die drei Sterne im Guide Michelin, die wir in Paris zurückbekommen haben. Kurz nach dem Scheitern in Saint-Étienne war das alles andere als erwartbar. Die drei Sterne in Saint-Étienne konnte ich gar nicht so recht genießen, weil ich irgendwie schon ahnte, dass das dort nicht gutgehen würde.

Wieso sind Sie überhaupt dorthin gegangen, ins gastronomische Niemandsland sozusagen?

Das hatte mit meinen Eltern zu tun. Mein Vater war auch schon Koch – aber weniger aus Leidenschaft, sondern weil er die Familie ernähren musste. So kam es, dass ich schon von Kind an für den Beruf prädestiniert war. Schon mit fünf hatte ich eine Kochmütze und weiße Jacke. Das war mein Schicksal, ob ich wollte oder nicht. Ich bin dann im Betrieb meines Vaters eingestiegen, hatte aber bald das Gefühl, ich könnte ihm nichts recht machen. Also habe ich nach drei Jahren hingeschmissen – und habe in der Altstadt von Saint-Étienne mein erstes eigenes Restaurant eröffnet. Im ehemaligen Atelier eines berühmten Fotografen. Das war das erstbeste Lokal, das ich gefunden habe. Alles sehr improvisiert am Anfang – und verrückt irgendwie.

Meine Kraft ist meine Mannschaft.

Wie stellen Sie heute für Ihre Restaurants in aller Welt - Hongkong, Tokio, Las Vegas, Dubai - überall die gleiche Qualität sicher?

Ich habe mit diesen Kooperationen erst mit Mitte 50 begonnen. Da hatte ich schon ein gutes Standing. Und ich sage immer: Meine Kraft ist meine Mannschaft. Ich bin möglichst oft in meinen Restaurants und versuche, den Leuten das Gefühl zu geben: Ich vertraue euch, wir sind eine Familie.

Ihr Restaurant „Les Solistes“ im Berliner Hotel Waldorf-Astoria haben Sie schon nach vier Jahren wieder geschlossen. Haben die Deutschen Ihre Küche nicht verstanden?

Nein, damit hatte das nichts zu tun. Aber als Hotel-Restaurant war der Laden einfach zu groß. Und nach einem Betreiberwechsel hat sich das neue Management nicht mehr dafür interessiert. Mein Küchenchef ist in Berlin geblieben und arbeitet heute an anderer Stelle sehr erfolgreich.

Sie haben einmal gesagt, ein gutes Essen sei wie ein Gedicht. Wo wird das Handwerk zur Kunst?

Die Reihenfolge ist umgekehrt. Erst kommt der Künstler im Koch, und dann muss er sein Material, sein Produkt verstehen.

Pierre Gagnaire (rechts) im Gespräch mit Sterne-Gastronom Vincent Moissonnier in dessen Kölner Restaurant „Le Moissonnier“

Copyright: Arton Krasniqi

Womit kann man die Küche am ehesten vergleichen? Mit Malerei, mit Musik?

Nein, nein – mit der Schrift. Die Wörter vermitteln Emotionen. Mit Worten erschafft man ein Universum. Deshalb habe ich auch immer viel Wert auf die Namen in der Speisekarte gelegt. Ich betitele jedes Gericht mit seinem Hauptbestandteil und versuche dann, zu beschreiben, was ich daraus mache. Schon das Lesen soll Lust aufs Essen machen. Ich sage den Gästen, was sie essen wollen.

Aber das Auge isst ja nun auch mit. Sie gelten als Erfinder der Satellitenteller: Die verschiedenen Komponenten eines Gangs werden auf eigenen Tellern rund um die Hauptkomponente – ein Stück Fleisch oder Fisch zum Beispiel – serviert. Wie kamen Sie darauf, und was ist der Sinn dieser Anordnung?

Es geht um den psychologischen Effekt: Jeder Bestandteil eines Gerichts ist von Bedeutung, hat seinen eigenen Wert.

Ein Lokal ist keine Kathedrale.

Darauf muss man sich aber einlassen und sich damit beschäftigen. Sie setzen den kundigen Esser voraus, oder?

Ich will niemanden indoktrinieren oder bevormunden. Und ich möchte, dass es locker zugeht. Mit Restaurants, in denen weihevolle Stille herrscht, tue ich mich schwer. Ein Lokal ist keine Kathedrale. Schwer tue ich mich auch mit dieser Idee mancher Kollegen, den Gästen nur noch ein einziges Menü anzubieten – nach dem Motto „Vogel, friss oder stirb!“ Sie erklären das mit dem „Spannungsbogen“, als ob daran nichts geändert werden dürfte.

Wie bei einem Kunstwerk eben.

Als Koch bin ich Künstler, ja. Ich habe meine Idee, aber meinen Gästen lasse ich ihre Freiheit. Auf unserer Karte stehen meist ein halbes Dutzend Vor- und Hauptspeisen, geteilt nach Fleisch und Fisch. Es gibt saisonal eine Wildkarte, eine Trüffelkarte. Und natürlich eine Karte mit Desserts. Der Kunde, die Kundin hat die Wahl.

Die Gastronomie ist heute kosmopolitisch und polyglott.

Niemand hat die französische Haute Cuisine in den letzten Jahrzehnten so revolutioniert wie Sie. Konnte das nur jemand tun, der nicht aus einer der klassischen Gastro-Zentren mit ihrer Last der Tradition kommt, aus Paris, aus Straßburg oder Lyon?

Das war meine Chance, mich selbst zu erfinden, ja. Inzwischen fühle ich mich mit Paris schon sehr verbunden. Hier will ich bleiben und meine Tage beschließen.

Das führt auf die Frage: Ist und bleibt Frankreich unangefochten das Land mit der besten Küche der Welt?

Ich bin ein höflicher Mensch. Was soll ich dazu sagen, wenn ich zu Gast in Deutschland bin? Lassen Sie es mich so formulieren: Die Gastronomie ist heute kosmopolitisch und polyglott. Wir in Frankreich schauen uns sehr genau an, was um uns herum passiert. Aber ich merke auch, dass die Welt nach wie vor auf uns schaut. Das liegt nicht zuletzt an den exzellenten Ausbildungsbedingungen an den französischen Hotelfachschulen.

Apropos Welt: Haben sich Klimawandel und veränderte Essgewohnheiten – Stichwort: Vegetarier und Veganer – auf Ihre Küche ausgewirkt?

Für mich hat sich nichts geändert. Ich habe in einer Kleinstadt mit dem Kochen begonnen. Da gab es keine Lieferdienste oder Express-Speditionen. Ich war auf saisonale, lokale Produkte angewiesen, frisch aus der Region. Darauf bin ich trainiert. Genau wie auf Ressourcenschonung. Das war auf dem Land doch immer so, dass sie von einem Schlachttier möglichst alles verarbeitet haben, was essbar ist.

Ehrlich gesagt, ich finde nicht, dass wir zu teuer sind.

Wir müssen noch über Geld reden!

Aber warum nur, Herr Henn?

Weil alle über Geld reden. Als ich jung war, Herr Gagnaire, und von Ihrem Restaurant in Paris hörte, habe ich mein ganzes Geld zusammengekratzt, um einmal bei Ihnen essen zu können. Es war das bis dahin teuerste Essen, das ich jemals hatte. Damals ging das – mit viel Mühe. Heute wäre das unter gleichen Bedingungen unmöglich. Entfernt sich die Spitzengastronomie immer weiter von den „normalen“ Menschen?

Ehrlich gesagt, finde ich nicht, dass wir zu teuer sind. Unser Abendmenü ist günstiger als in anderen Drei-Sterne-Häusern. Mittags gibt es ein Menu zu einem attraktiven Preis. Wir hatten eine Kostenexplosion bei den Lebensmitteln, bei der Energie, beim Personal. Das müssen wir ausgleichen. Ein deutscher Kollege, Vincent Klink, hat auf die Frage nach den Preisen geantwortet: „Hat mein Küchenchef kein Recht auf eine Wohnung? Auf eine Urlaubsreise? Sollen seine Kinder nicht studieren dürfen?“ Alles berechtigte Fragen, finde ich. Die verbreitete Mentalität, dass die Gastronomie billig sein muss, macht mich manchmal nachdenklich. Sehr nachdenklich.

Sie könnten sagen: Solange es Leute gibt, die meine Preise bezahlen wollen, ist alles gut. Das ist der Markt – Angebot und Nachfrage. Andererseits: Kann es einen wundern, wenn Menschen bei Menüpreisen von 500 Euro und mehr die Stirn runzeln?

Das ist natürlich Luxus, keine Frage. Aber mir geht es um die Haltung. Der Umgang mit Essen – auch im Restaurant – ist eine Erziehungsfrage. Der sogenannte Durchschnittsverdiener lässt sich von Lieferando & Co. den Billigfood liefern. Für den gleichen Preis ließe sich ein gesundes Essen mit guten Produkten kochen – garantiert. Und weil Sie sagten, alle reden immer übers Geld: Für die Franzosen gilt das nicht – zumindest nicht beim Essen.

Zur Person

Pierre Gagnaire, geb. 1950, ist einer der bedeutendsten Küchenchefs der letzten hundert Jahre. Der Sohn eines Kochs stieg nach der Ausbildung und verschiedenen Stationen als angestellter Koch 1976 im väterlichen Betrieb bei Saint-Étienne ein. 1981 eröffnete er in Saint-Étienne sein erstes eigenes Restaurant und gelangte innerhalb von 13 Jahren zu drei Sternen im Guide Michelin. 1996 musste er Insolvenz anmelden, konnte aber im selben Jahr mit Hilfe eines Sponsors in Paris neu anfangen und erhielt im „Pierre Gagnaire“ auf Anhieb zwei Sterne. Schon 1998 kam auch hier der dritte Stern hinzu.

2005 eröffnete Gagnaire als zweite Niederlassung in Paris das „Gaya Rive Gauche“. Es folgten weitere Spitzenrestaurants in aller Welt unter seiner Leitung – sämtlich hochdekoriert, so dass Gagnaire auch als „Herr der Sterne“ bezeichnet wird. Unter dem Motto „traditionell zukunftsorientiert“ hat Gagnaire die französische Küche entscheidend geprägt. Sein experimenteller Stil mit überraschenden Verbindungen setzte Maßstäbe.

Das Interview mit Gagnaire fand anlässlich eines Köln-Besuchs auf Vermittlung von Vincent Moissonnier, nach eigenem Bekunden ein Verehrer Gagnaires und nach beider Aussage ein guter Freund, in Moissonniers gleichnamigem Sternerestaurant statt. (jf)