Heinrich Böll neu gelesenSatirische Abrechnung mit den Opportunisten der 50er Jahre

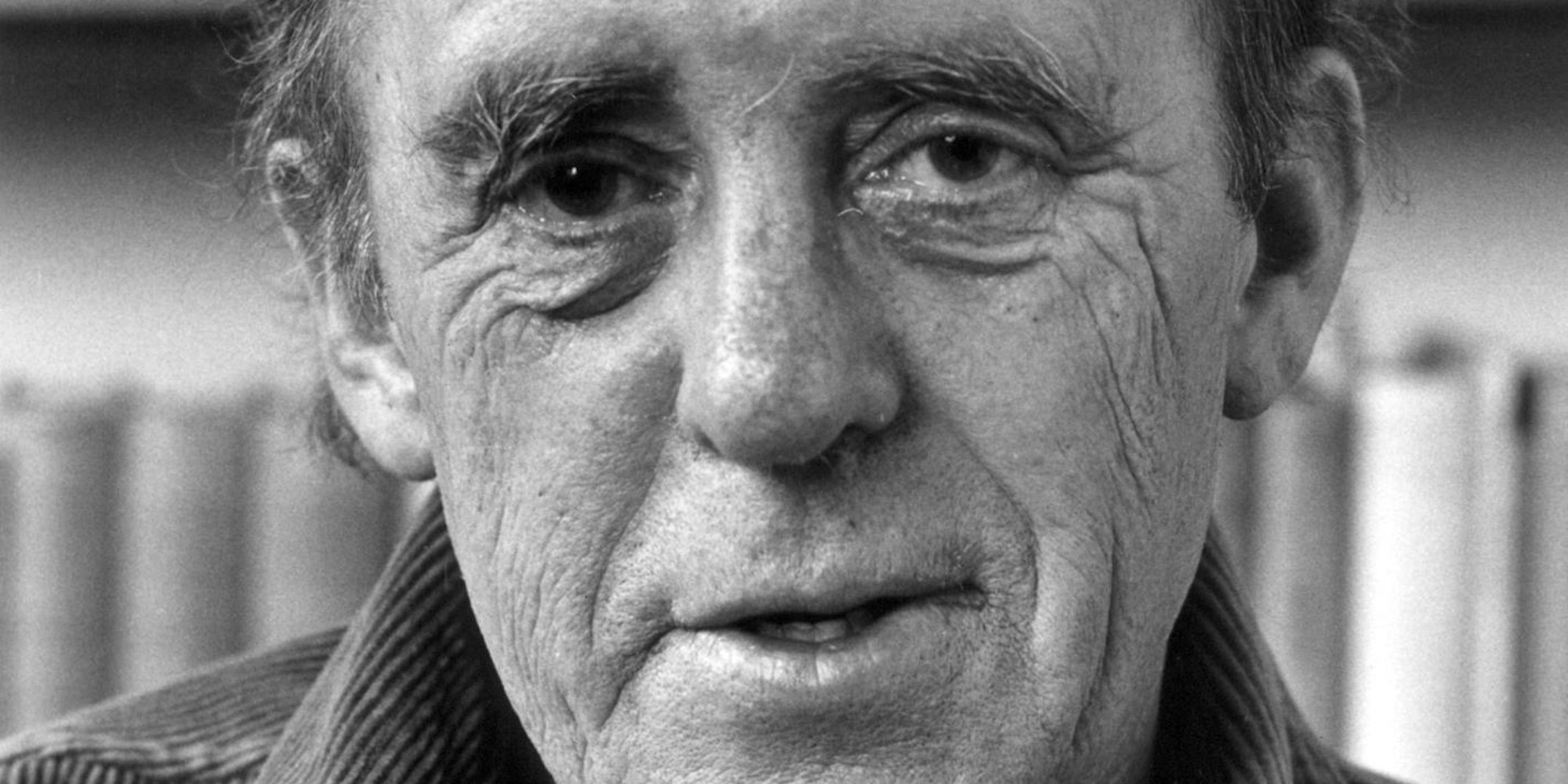

Der Kölner Literatur-Nobelpreisträger Heinrich Böll

Copyright: dpa

Köln – Professor Bur-Malottke widerspricht man einfach nicht. Er ist der Verfasser zahlreicher essayistisch-philosophisch-religiös-kulturgeschichtlicher Betrachtungen, er sitzt in den Redaktionen mehrerer Zeitungen und Zeitschriften, und er ist Cheflektor des größten Verlages.

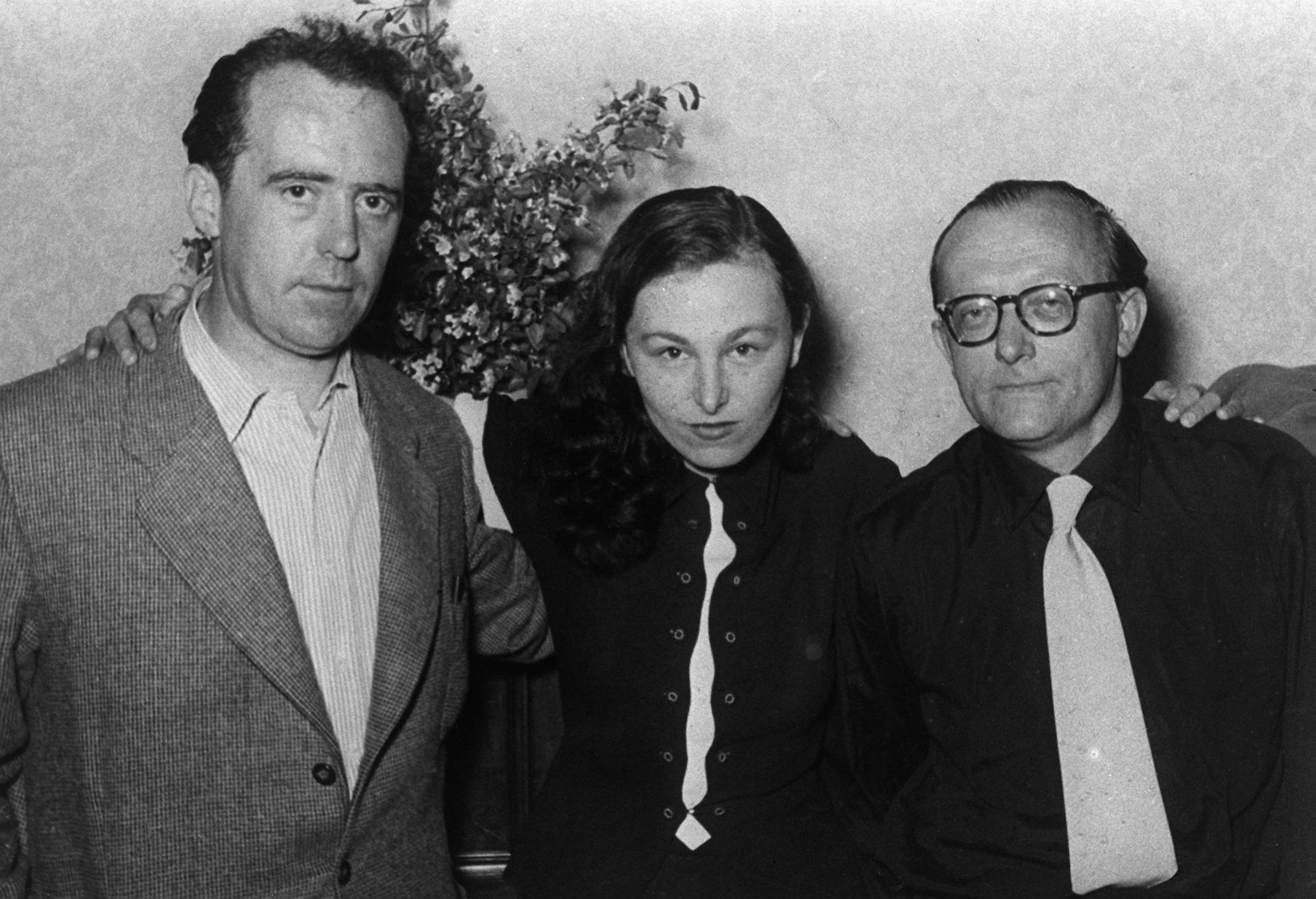

Heinrich Böll 1955

Mitte der 50er Jahre war Böll ein über die Landesgrenzen hinaus bekannter Autor; „Der Zug war pünktlich“ erschien in französischer Übersetzung und wurde in Sartres Zeitschrift „Les Temps Modernes“ veröffentlicht. Um das Jahr 1955 herum – in dem die Erstfassung des „Doktor Murke“ erschien – erlebt der Autor eine äußerst produktive Phase, mit den Büchern „Und sagte kein einziges Wort“ (1953), „Haus ohne Hüter“ (1954), „Irisches Tagebuch“ (1957). Politisch ging Böll immer deutlicher auf Distanz zu Adenauer; auch nahm er Verbindung zum Congress for Cultural Freedom auf, einer linksliberalen Intellektuellenverbindung gegen Totalitarismus – die, was Böll nicht wusste, unter dem Einfluss der CIA stand. (F.O.)

Kurzum, Bur-Malottke ist eine Kapazität, eine Geistesgröße, eine intellektuelle Lichtgestalt, und deswegen gibt ihm sein Freund, der Rundfunk-Intendant, nicht das kleinste Widerwort, als der Professor ihm sein Anliegen vorträgt: Das Wort „Gott“, das er in einem Vortrag insgesamt 27 Mal bemüht, soll wieder herausgeschnitten und durch die Formulierung „Jenes höhere Wesen, das wir verehren“ ersetzt werden.

Bedauernswerter Jungredakteur

Heinrich Böll hat seine Kurzgeschichte „Doktor Murkes gesammeltes Schweigen“ nach jenem bedauernswerten Jungredakteur benannt, der vom Intendanten verdonnert wird, Bur-Malottkes Wunsch in die Tat umzusetzen. Erstmals erschien sie 1955 in den „Frankfurter Heften“, 1958 dann kam sie in einem Sammelband heraus – gemeinsam mit „anderen Satiren“, wie es zutreffend heißt. Denn genau von dieser Seite zeigt sich Böll hier: als bissiger, witziger Satiriker, der sich mit „Doktor Murke“ den Kulturbetrieb der jungen Bundesrepublik vorknöpft.

Satire auf die Nachkriegs-Opportunisten

Auf diese Szene werfen Männer wie Bur-Malottke einen Schatten, der länger ist als die noch kurze Nachkriegszeit. Er reicht zurück in die Jahre der nationalsozialistischen Diktatur, die der Professor ebenfalls mit seinen Ergüssen bereichert hat. Bur-Malottke ist ein Opportunist im mehrfachen Sinn: 1945, im Zuge der „religiösen Begeisterung“ dieser Jahre, wie es heißt, bekennt auch er sich wieder zur Religion.

Heinrich Böll 1952 mit den Schriftsteller-Kollegen Ilse Aichinger und Günther Eich während einer Tagung der Gruppe 47, der auch er angehörte.

Copyright: dpa

Nun aber, rund zehn Jahre später, hält er die Zeit für reif, zu jener Mentalität zurückzukehren, „zu der er sich vor 1945 bekannt hatte“. Warum auch nicht, wenn selbst ein ehemaliger Kommentator der Nürnberger Rassegesetze nun Chef von Adenauers Bundeskanzleramt ist?

Elende Kontinuität aus der Nazizeit

Doch mindestens ebenso sehr wie diese elende Kontinuität zwischen Nationalsozialismus und Bundesrepublik prangert Böll das Umfeld an, das Bur-Malottke einmal mehr die geistige Führerschaft erlaubt. Es ist nicht allein der Intendant – von dem wir im Übrigen nicht wissen, was er selbst in den Jahren der braunen Herrschaft getrieben hat –, der dem Professor nicht das mindeste entgegensetzt. Auch Murke fügt sich bis auf ein paar harmlose Schikanen der Autorität.

Hochzeit für strebsame Karrieristen

Ihn schildert Böll als strebsamen Karrieristen, der sich allmorgendlich einen Adrenalinschub gönnt: Murke harrt im Paternoster aus, wenn der Aufzug den oberen Scheitelpunkt erreicht und wieder in die Tiefe schwebt. Eine „existenzielle Turnübung“ nennt der Autor spöttisch, was seine Hauptfigur für eine Mutprobe hält.

Tonbandschnipsel-Sammelei als Ausgleich

Aber mutig ist dieser Murke ganz sicher nicht, eher einer, der sich in die komfortable innere Emigration begibt, indem er zum Ausgleich für das Geschwätz um ihn herum Tonbandschnipsel sammelt, auf denen einfach nur geschwiegen wird.

Diesem melancholischen Skeptiker verhalf unter der Regie von Rolf Hädrich 1964 Dieter Hildebrandt zu filmischem Leben, in einer Fernsehproduktion für den Hessischen Rundfunk. Eine Hörspielfassung des „Doktor Murke“ entstand merkwürdigerweise erst sehr viel später, nämlich 1986 als Koproduktion des Südwestfunks mit dem Saarländischen Rundfunk – ein Publikumspreis, den dieses Hörspiel gewann, spricht dafür, dass Bölls Opportunismus-Kritik noch immer zeitgemäß ist.

Böll schätzte Hörfunk-Honorare

Der Rahmen, in dem er seinen Doktor Murke agieren lässt, war dem Autor dabei vertraut. Böll war zumal in den 50er Jahren ein eifriger Hörspielautor, wobei er ungeniert erklärte, an der Arbeit für den Rundfunk vor allem die Honorare zu schätzen. Für den WDR schrieb er erst 1958 sein erstes Hörspiel, „Bilanz“, nachdem der Kölner Sender sich aus dem Nordwestdeutschen Rundfunk gelöst hatte und Radiokunst nun auch in Köln produziert wurde – zuvor besaß die Hamburger Dramaturgie ein Monopol darauf.

Das Funkhaus am Wallrafplatz aber wird Böll schon gekannt haben, und so dürften dessen Flure, Redaktionsbüros und Studios durchaus Modell gestanden haben für „Murke“. Zumal es über eine Einrichtung verfügt, in der sich der Held jeden Morgen sein „Angstfrühstück“ abholt – den Paternoster.