Historiker Magnus Brechtken über Albert Speer„Er wusste immer, dass er log"

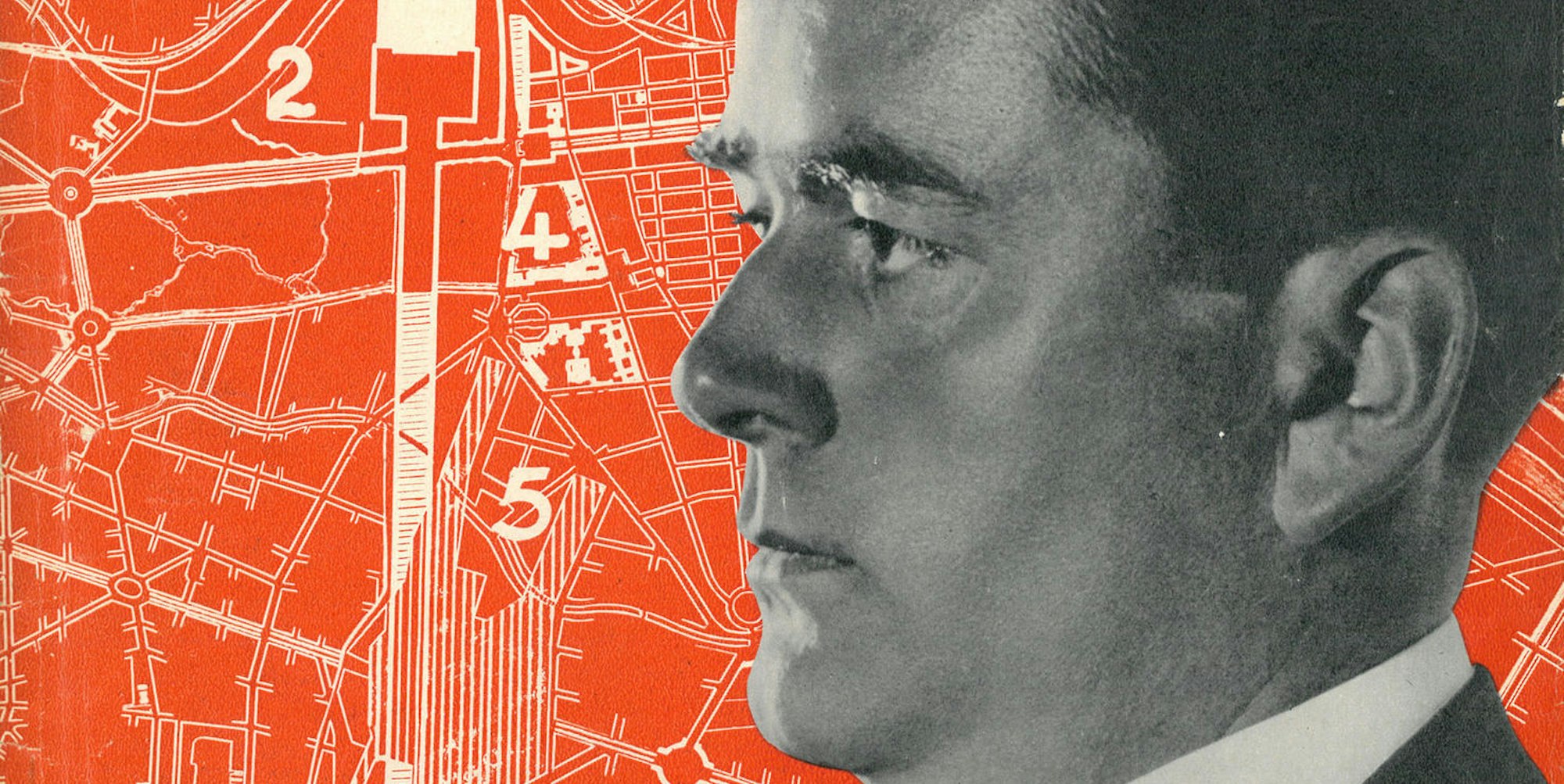

Copyright: Dokumentationszentrum Reichparteitagsgelände

- Speer behauptete, dass die Deutschen von Hitler verführt worden waren.

- Der Architekt war schon früh in die NSDAP eingetreten und machte dann rasch Karriere.

- Die Lehre aus Speers Geschichte muss laut Brechtken sein, immer nach überprüfbaren Fakten zu suchen.

Herr Professor Brechtken, Sie haben lange über Albert Speer geforscht und eine vielbeachtete Biografie veröffentlicht, die den Mythos des guten Nazis endgültig zerstört hat. Ist es nicht erstaunlich, dass es so lange gedauert hat, ihn zu entlarven? Es reicht doch eigentlich, seine bedeutende Rolle im Nationalsozialismus zu kennen, um zu wissen, dass er log.

Magnus Brechtken: Das sagen Sie im Jahr 2019. Stellen Sie sich vor, Sie hätten vor 30 Jahren bei der FAZ gearbeitet und hätten das Ihrem Herausgeber Joachim Fest erzählt. Sie erahnen, was er Ihnen gesagt hatte: Mit welcher Ignoranz Sie an die Person Speer herangehen, dass man ihn doch ernstnehmen soll als jemanden, der das Dritte Reich reumütig hinter sich gelassen habe und jetzt ein Vermittler sei, eine Brücke zwischen der Zeit vor 1945 und danach. Aber Ihre Frage ist völlig berechtigt, weil sie in den Kern dessen zielt, worum es eigentlich geht: Warum waren so viele Menschen bereit, Speers offensichtlichen Lügen zu folgen, obwohl sie es besser wissen konnten?

Wie erklären Sie das?

Es gab mehr als acht Millionen Parteigenossen der NSDAP und viele andere, die die Nationalsozialisten unterstützt haben. Alle suchten nach 1945 einen Weg, da herauszukommen. Da ist es eine ideale Möglichkeit, Geschichten und Fabeln zu erfinden, um die eigene Vergangenheit zu harmonisieren. Wer wollte unmittelbar nach dem Krieg das Gegenteil beweisen? Man lieferte sich gegenseitig Unterstützungsfabeln, um durchzukommen. Aus der persönlichen Sicht vieler Ex-Nazis war dieses Verhalten die Fortsetzung der nationalsozialistischen Kampfhaltung mit anderen Mitteln. Man hatte sich vorher im NS-Dienst und Rassenkampf engagiert, nach 1945 kämpfte man um die Geschichtsdeutung. Die Grundhaltung war: Wer sich durchsetzt, hat Recht.

Speer verfolgte dabei die Taktik, eine generelle Mitverantwortung einzuräumen, konkret schuldig habe er sich aber nicht gemacht.

Als sich Speer am Ende des Krieges auf die Zeit danach vorbereitete, sah er, dass der Fokus der Alliierten auf anderen prominenten Nazis lag. Zunächst vor allem Hitler, dann Goebbels und Himmler, die waren nun tot. Und im Nürnberger Prozess suchte Hermann Göring noch einmal die große Bühne. Speer konnte sich sehr geschickt in dessen Schatten zurückziehen. Er präsentierte sich als verantwortungswillig, behauptete, dass die Deutschen von Hitler verführt worden waren und dass der Nationalsozialismus überwunden werden müsse. Und er betonte die Gefahren der Verführung durch Technik, der auch er erlegen sei. Das war eine sehr geschickte Taktik, um sich als jemand darzustellen, der zwar dabei war, aber eigentlich unpolitisch sei. Als jemand, der Erfolge für sich reklamierte, aber für die Folgen nicht verantwortlich sei.

Wie sehr wollten die Deutschen denn diese Geschichten glauben?

Das traf einen Nerv der Zeit, weil 1945 Millionen Deutsche in einer ähnlichen Situation waren. Sie hatten vor Augen, dass das nationalsozialistische Herrschaftssystem, das in ganz Europa verheerend gewirkt und Millionen Tote produziert hatte, untergangen war. Viele meinten aber, sie hätten als Ingenieure, Ärzte, Wissenschaftler oder Juristen nur ihre Arbeit gemacht, und die sei gut gewesen. Diese Selbsttäuschung war höchst willkommen und Albert Speer war der ideale Fluchtpunkt in dem Wunsch, sich so aus einer Mitschuld heraus zu erzählen.

Copyright: Peter Rakoczy

Wer er denn ein von der Ideologie überzeugter Nationalsozialist oder eher ein Opportunist, der sich anpasste, um seine Ziele zu erreichen?

Die Frage ist, wie man einen Nationalsozialisten definiert. Für mich ist ein Nationalsozialist jemand, der nationalsozialistisch handelt, der den Führerstaat anstrebt, der einen Rassenstaat durchsetzen will, der das nationalsozialistische Weltbild fördert, die Rüstung und den Eroberungsgeist vorantreibt. In dieser Hinsicht ist Speer selbstverständlich Nationalsozialist. Er engagierte sich schon 1930 für die NSDAP, als noch nicht absehbar war, dass er damit bald eine steile Karriere machen konnte. Er wurde 1931 Parteimitglied und setzte eigene Mittel für Hitlers Wahlkampf ein. Er engagierte sich in dieser NS-Welt mit enormem Ehrgeiz. Das kann man bis 1945 verfolgen. Er hat nie auch nur den geringsten Selbstzweifel gezeigt.

Wie sehr war sein Auftreten nach der Haftentlassung strategisch geplant?

Er hat immer getestet, schon gegen Ende des Kriegs, was von seinen Erzählungen ankam. Wenn er positive Resonanz bekam, hat er weitererzählt und ausgebaut. Anderes hat er wieder aufgegeben. Bereits in den 50ern erkannte er das riesige Interesse an seinen Memoiren. Er begann, Erinnerungsgeschichten aufzuschreiben. Als er dann rauskam, war alles vorbereitet und er musste nur noch auf die Nachfrage reagieren.

Welche Rolle spielten Wolf Jobst Siedler und Joachim Fest bei der Etablierung seiner Lügen?

Beide sind zentral dafür, Speers Geschichten in eine ansprechende literarische Form zu gießen, so dass sie bei einem Millionenpublikum ankamen. Speer selbst schrieb hölzern und technokratisch. Seine Manuskripte waren ausschweifende Textwuste. Daraus haben Siedler und Fest das gemacht, was Millionen ansprach. Siedler hat den Text strukturiert und gekürzt, der brillante Stilist Fest hat die Formulierungen verfeinert und die Erzählform harmonisiert. Das gilt für die „Erinnerungen“, aber auch für die „Spandauer Tagebücher“; die sind in hohem Maße literarische Erfindungen.

Erinnerung ist ja immer subjektiv. Hat sich Speer seine Lügen irgendwann selbst geglaubt?

Das ist eine ganz zentrale Frage, die zum Kern dessen führt, wie man Speer beurteilen soll. Speer hat seine eigenen Fabelgeschichten immer neu erzählt, weil er sie glauben wollte. Aber er wusste zugleich immer – das ist ganz klar durch seine Korrespondenz mit Vertrauten – dass er lügt.

Warum haben sich denn sogar Historiker von Speer täuschen lassen?

Man kann versuchen, das aus dem Zeitgeist heraus zu verstehen. Die Historiker sahen sich einer Erzählwelt gegenüber, die so passend schien, dass viele gar nicht tiefer in den Archiven forschten. Sobald man in die Archive geht, bricht alles zusammen. Es gab einige zeitgenössische Historiker, die das beschrieben haben. Das wollte die Öffentlichkeit aber so nicht hören. Als 1982 als das kritische Buch von Matthias Schmidt herauskam, hat man den als kleinen Doktoranden niedergemacht. Das wirkte wie ein Bedürfnis der Gesellschaft, das sich in den Reaktionen auch der Historiker und der Journalisten widerspiegelte.

Was bedeutet die Geschichte Speers für die deutsche Erinnerungskultur?

Diese Aufarbeitung ist ein langer, zum Teil schmerzhafter Prozess, der aber fortschreitend ein höheres Reflexionsniveau erreicht. Wir sind in der Lage, Dinge, die vorgestern noch als vermeintliche Wahrheiten galten, zu prüfen und zu dekonstruieren -- durch Quellenforschung und rationale Analyse. Das ist mühsam und bisweilen langwierig, aber die Entwicklung über die Jahrzehnte zeigt uns: Der andauernde Prozess kritischer Selbstbefragung sichert die Grundlagen der eigenen Rationalität. Durch die Analyse sieht man, ob man sich etwas vormacht. Wenn man so 70 Jahre Bundesrepublik analysiert, zeigt sich zwar immer wieder ein Bedürfnis nach Selbsttäuschung, die aber auf Dauer nicht durchkommt. Freie Gesellschaften streben nach Selbstvergewisserung und innerer Wahrhaftigkeit.

Ist das auch die Lehre, die wir für die Gegenwart aus Speers Geschichte ziehen müssen?

Die Lehre ist, dass man immer nach den überprüfbaren Fakten suchen muss und sich nicht mit Erinnerungserzählungen zufrieden geben darf. Man muss prüfen, prüfen, prüfen. Das ist in der Geschichte so, das ist in der Gegenwart so. Die Aufgabe einer demokratischen Gesellschaft bleibt es, rational zu denken und zu analysieren. Deshalb ist meine Speer-Biografie nicht nur ein historisches Buch, sondern auch eines, um über die Gegenwart zu diskutieren. Wir dürfen Leute, die Fake-Geschichten erzählen, nicht damit durchkommen lassen, weil wir sonst die Grundlagen unserer demokratischen Existenz gefährden. Deshalb müssen wir für Wahrhaftigkeit und Faktentreue eintreten. Man darf Fabulierern nicht das Feld überlassen.

Zur Person und zum Vortrag

Prof. Dr. Magnus Brechtken ist stellvertretender Direktor des Instituts für Zeitgeschichte, München. Als sein Buch „Albert Speer: Eine deutsche Karriere“ im Jahr 2017 erschien, erregte es große Aufmerksamkeit. Brechtken hält am Donnerstag, 27.6., 19 Uhr, im NS-Dokumentationszentrum einen Vortrag über Speer. Dieser ist Teil des Begleitprogramms zur Sonderausstellung „Albert Speer in der Bundesrepublik“, die das NS-Dok zurzeit zeigt. Eintritt: 4,50 Euro, ermäßigt 2 Euro.

Am Sonntag, 30.6., wird die Dokumentarfilmerin Regina Schilling im Filmforum Museum Ludwig über ihren Film „Kulenkampffs Schuhe“ sprechen.