Beim Rundgang der Kölner Kunsthochschule für Medien zeigen die Studenten, was sie können - und was ihnen Angst macht.

KHM-Rundgang 2025Das Geheimnis des totalen Misserfolgs bleibt gewahrt

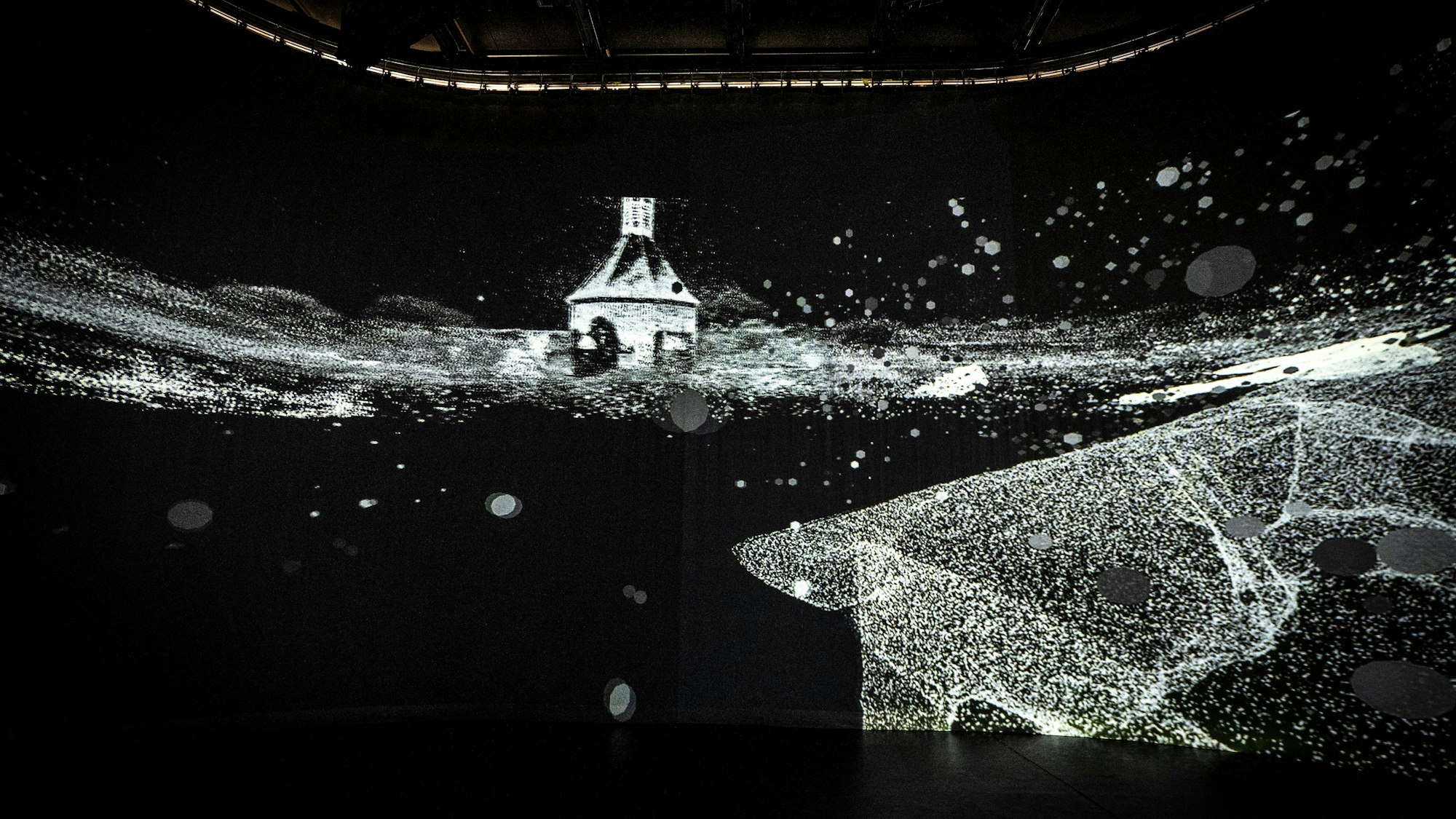

Lisa James' Installation „Returning to Paradise“ ist beim Rundgang der Kunsthochschule für Medien Köln zu sehen.

Copyright: Dörthe Boxberg

Auf YouTube sind Aufrufe die Währung für Erfolg und Misserfolg, und für jeden Geschmack ist in dieser Nischengesellschaft bewegter Bilder etwas dabei. Was soll man also von Videos halten, die dort auf null Aufrufe kommen? Im Grunde sind die interessanter als das soundsovielte Video, das die Milliardengrenze überschritten hat – sie führen in eine unsichtbare, dunkel-lockende Welt. Conrad Weise & Kjell Wistoff sind ins Ungesehene hinabgetaucht und haben einige Beispiele auf die Oberfläche eines Smartphones gespielt – allerdings nur, um den Bildschirm in einer steifen Halterung gegen die Wand zu drehen. Außer einem diffusen Lichtschein dringt nichts nach Außen; das Geheimnis des totalen Misserfolges bleibt gewahrt.

Abfall scheint die Studenten mehr zu beschäftigen als die digitale Revolution

Bei der Kölner Kunsthochschule für Medien (KHM) liegt die Betonung traditionell auf Medien – das sieht man auch dem aktuellen Rundgang an, in dem Absolventen und Studenten ihre Abschluss- oder Zwischenarbeiten präsentieren. An der KHM wird bereits seit der Gründung vor 35 Jahren Experimentelle Informatik als Kunstfach gelehrt, weshalb man hier niemanden erklären muss, welche Möglichkeiten sich mit der Künstlichen Intelligenz verbinden. Das Duo Weise & Wistoff arbeitet dagegen noch beinahe klassisch – mit gefundenem Material oder indem es frei verfügbare Software für seine Zwecke einspannt und „manipuliert“. Auf einer riesigen Leinwand zeigen sie „Google Street View“-Livebilder mit Reklametafeln aus dem Silicon Valley, die sie mithilfe eines Bots mit historischem „Street-View“-Bildmaterial abgleichen. So springen die Billboards und ihre Umgebung zwischen den Zeiten – für Nicht-Nerds ist der Erkenntnisgewinn gering, aber der ästhetische Kitzel dieser Wurmlöcher dafür immens.

Mit Livebildern und Tönen aus aller Welt arbeitet auch Bidisha Das. In ihrer Installation „Sounding Earth“ bilden Standleitungen nach Indien, Bhutan und Indonesien eine ethnologische Erkundung ferner Klangregionen, wobei das Zentrum ihrer technoiden Arbeit ausgerechnet ein aus allerlei Abfall gezimmerter Spielmann ist. Er schlägt den Gong so altmodisch wie die analogen Klangmaschinen der Moderne, soll uns aber mit dem anderen Ende des Weltdrahts synchronisieren. Abfall scheint die KHM-Studenten noch mehr zu beschäftigen als die Möglichkeiten der digitalen Revolution. So hat Emil Adam altes Spielzeug von den Straßen gesammelt und zu einem Weihnachtsbaum geschichtet, durch dessen Bauch eine Modelleisenbahn kreist. Von der Spitze des Müllgebildes grüßt eine Winkekatze als Stern des heiligen Konsums.

Standbild aus „Mascha“ von Laura Engelhardt

Copyright: Laura Engelhardt

Im Studiofoyer der KHM hat uns Anton Linus Jehle einen scheinbar achtlos weggeworfenen E-Roller in den Weg gelegt. Allerdings geht es Jehle vor allem um die kleine Kamera, die am E-Roller ständig Livebilder in die US-amerikanische Heimat des Kamerabetreibers sendet. Angeblich dient dies der Verkehrssicherheit, doch Jehle sieht eher die Sicherheit unserer Daten in Gefahr. Man braucht kein Hacker zu sein, versichert er, um die Aufnahmen von Kölner Straßen auf kleine, über den gesamten Campus verstreute Bildschirme zu verteilen.

Um Tierschutz im weitesten Sinne geht es bei den Arbeiten von Jennifer de Negri und Lisa James. Negri berichtet in einem auf drei Seidenvorhänge projizierten Videoessay davon, wie Seidenraupen in industriellen Farmen zu Milliarden ausgebeutet und getötet werden; ein Skandal, aber mit süßen Versuchskaninchen hat der gemeine Konsument vermutlich größeres Mitleid. Bei James erfährt man eher nebenbei, dass weiße Tauben in englischen Gärten gezüchtet werden, indem man die fleckigen Tauben abschießt oder ihrer Eier beraubt. Die ausgeblasenen Taubeneier ihrer Bühneninstallation sind allerdings nur Nebenprodukte eines schönen Rundkino-Spiels, mit dem uns James in einen beinahe abstrakten, aus wolkigen 3D-Scans gewonnenen Paradiesgarten versetzt.

Irgendwas mit Medien heißt an der KHM vor allem: Kurzfilm

Irgendwas mit Medien heißt an der KHM vor allem: Kurzfilm. Im Kinoprogramm des Rundgangs erfüllen sich die Erwartungen an eine professionelle Leistungsschau, die in den Ausstellungsräumen gelegentlich enttäuscht werden. Agustina Sánchez Gaviers Film „Nuestra sombra“ erlebte seine Weltpremiere beim Festival von Cannes und handelt von einer Sonnenfinsternis in einer entlegenen Provinz Argentiniens. Ein archaisches Gefühl von Verdammnis hängt über der von industrieller Abholzung geschundenen Landschaft, dem sich auch die Menschen, die in und von ihr leben, nicht entziehen können. Der Titel dieses in seiner Einfachheit virtuosen Abschlussfilms sagt es bereits: In der Finsternis erkennen wir unseren eigenen Schatten. So sieht man mit banger Erwartung dem wiederkehrenden Licht entgegen.

Auch Laura Engelhardt kommt in „Mascha“ beinahe ohne Dialoge aus. Sie erzählt davon, wie eine junge Frau in die Obdachlosigkeit abrutscht, wobei wir nicht allzu viel über die Titelfigur erfahren. Engelhardt widersteht der Versuchung, ein ganzes Leben mit den wohlfeilen Mitteln des Abendkrimis erklären zu wollen, und doch erfahren wir über Mascha gerade genug, damit sie uns nicht entgleitet. Beinahe geschwätzig wirkt dagegen „Erbschaft“ von Boris Maximov - aber will man das einer sich an Klischees betrinkenden Komödie ernsthaft vorwerfen? Maximovs Film spielt nach dem Ende des Ukraine-Kriegs in einem ruinierten Russland; Putin existiert nur noch in den Geisterbeschwörungen einer Großmutter, die mit ihren Séancen die Familie ernährt. In diese alkoholgetränkte Idylle platzt ein deutsch-russischer Rückkehrer, der die Nachbarwohnung geerbt hat – leider wurde die von den Nachbarn schon verkauft.

Der unpersönliche Blick der Maschine auf die Welt bildet das unheimliche Zentrum in „A Reconnaissance“. Stefan Kruse versucht in seinem Experimentalfilm, den unbemannten Drohnenflügen der EU-Grenzschutzagentur Frontex auf die Spur zu kommen – und zwar mithilfe von Google-Earth-Zooms, Aufnahmen von Wärmebildkameras und der Visualisierung von Flugdaten. Entfernt erinnert das an die Filme Harun Farockis, doch hätte der sich wohl kaum unter Plane-Spotter gemischt, um auf Malta mit der Thermokamera durch einen Flughafenzaun zu linsen. Seinem Spionageziel kommt Kruse dabei nicht näher, aber das scheint Absicht zu sein. Er richtet den maschinellen Aufklärungsblick auf seinen Gegenstand, um dessen Unmenschlichkeit zu karikieren.

Rundgang der Kunsthochschule für Medien, bis 20. Juli, täglich 14-20 Uhr, KHM-Campus, Filzengraben, Köln. Eintritt frei.