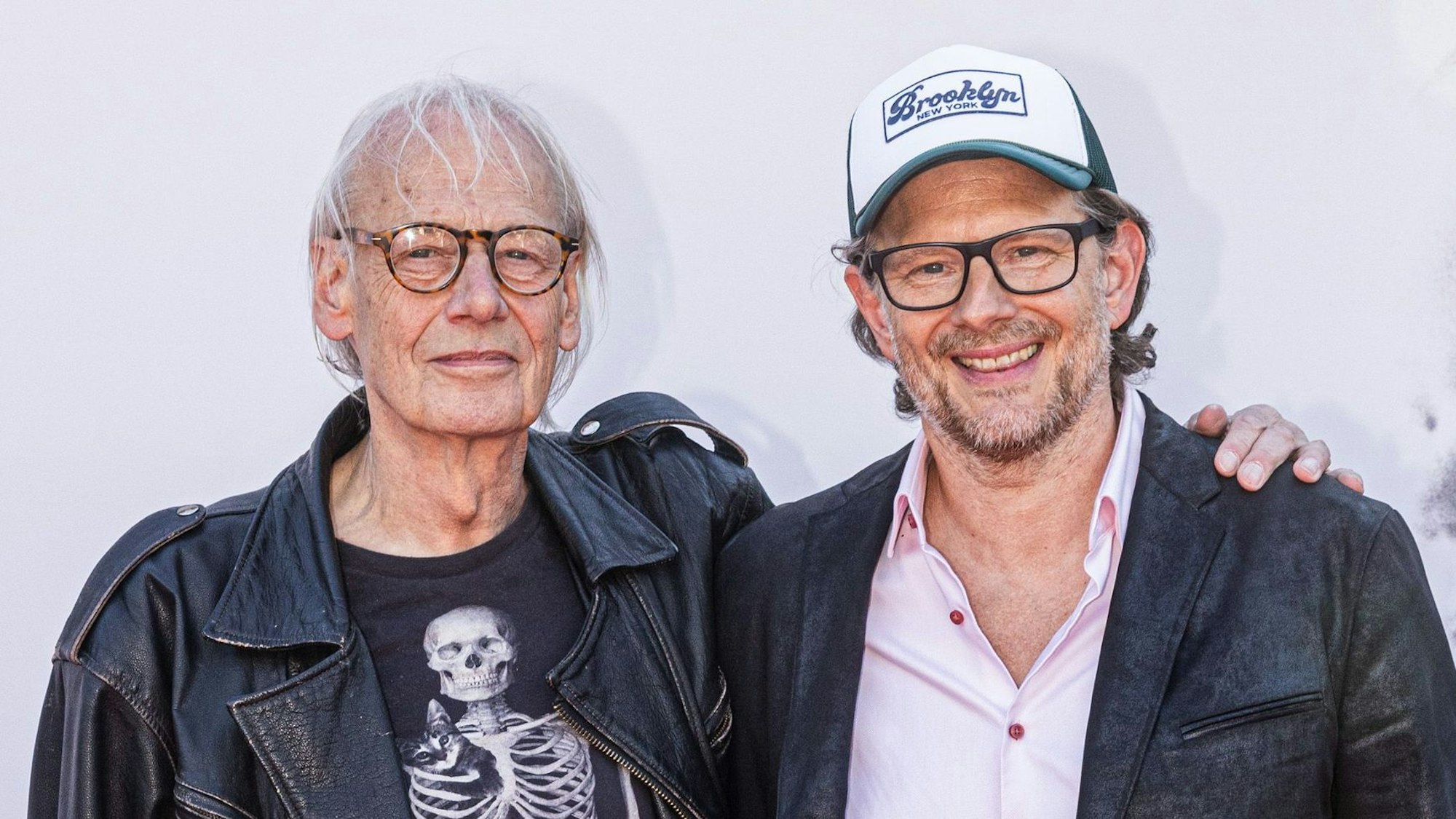

Rainer Pause ist Gründer des Bonner Pantheon und Kabarettist. Aljoscha Pause hat mit „Fritz Litzmann, mein Vater und ich“ jetzt einen Dokufilm über die komplizierte Beziehung zwischen Vater und Sohn gedreht. Ein Gespräch

Rainer und Aljoscha Pause im Interview„Mir ist es schwergefallen, schmerzhafte Fragen zu stellen“

Fritz Litzmann, mein Vater und ich

Copyright: Meike Böschemeyer

Rainer Pauses Sohn Aljoscha Pause wuchs nach der Trennung der Eltern bei seinem Vater auf, der aber nur für das Pantheon lebte und darüber seinen Sohn vernachlässigte. Jetzt hat er einen Dokumentarfilm über die komlizierte Vater-Sohn-Beziehung, die Gründungsjahre des Pantheon und die alte Bundeshauptstadt gedreht. Im Film kommen auch Größen wie Helge Schneider, Bastian Pastewka oder Carolin Kebekus zu Wort, die oft im Pantheon aufgetreten sind.

Herr Pause, wer den Film Ihres Sohnes sieht, gewinnt den Eindruck: Als Pantheon-Gründer und Kabarettist sind Sie ein Genie, als Vater ein Versager. Wie bitter war es für Sie, diesen Spiegel vorgehalten zu bekommen?

Rainer Pause: Neu war mir das nicht, unser Verhältnis war ja dadurch lange belastet. Ausdrücklich ausgesprochen hatten wir das bis dahin aber nie. Dieser Filmdreh war wie ein langes Gespräch, was ich toll fand. So ein Gespräch hätte ich gerne auch mit meinem Vater gehabt. Mit einer Last weiterzuleben, die man nicht losgeworden ist, ist nicht gut.

Viele in der Nachkriegsgeneration hatten mit der Lieblosigkeit ihrer Eltern zu kämpfen. Hat Ihr Vater Sie auch auf diese Weise geprägt?

Eine gewisse Sprachlosigkeit hat sich definitiv vererbt. Ich hatte auch immer Probleme, meine Gefühle zu zeigen. Je älter ich werde, umso leichter fällt mir das. Aber zu Hause habe ich das nicht gelernt. Mein Vater hätte mich niemals umarmt.

Was haben Sie durch den Film neu über sich gelernt?

Dass ich ein krasser Workaholic bin, auch wenn ich das nie so bezeichnet habe. Ich muss immer ein Projekt machen, am besten mehrere parallel. Das war mein Leben. Doch die Arbeit frisst einen nicht nur selbst auf, sie produziert auch viele Opfer. Der Film hat mir bewusst gemacht, was das für Auswirkungen hatte, auf meinen Sohn, auf meine Beziehungen.

Aljoscha Pause: Mein Film soll kein Vorwurf, keine Anklage sein an meinen Vater. Er hat auch nicht versagt, er ist nur sehr oft nicht dagewesen.

Was bereuen Sie, vom Leben Ihres Sohnes verpasst zu haben?

Rainer Pause: Das kann ich gar nicht genau sagen. Aber klar ist: In einer Zeit, wo Aljoscha mich als Jugendlicher gebraucht hätte, gab es bei mir nur das Theater.

Aljoscha Pause: Ehrlicherweise begann das schon früher. Seit ich sieben oder acht war, trat diese doch erhebliche Abwesenheit bei dir ein. Ein abwesender Vater, das kennen natürlich viele Familien. Bei mir kam hinzu, dass meine Mutter auch nicht da war, weil sich meine Eltern schon trennten, als ich drei war. Ich bin ja bei meinem Vater aufgewachsen.

Bastian Pastewka ist ein Schulfreund von Aljoscha Pause - und stand später ebenfalls auf der Bühne im Pantheon.

Copyright: Pausefilm

Sie spielen eine Doppelrolle als Regisseur und Sohn. Warum wollten Sie diesen Film machen?

Aljoscha Pause: Ich fand es spannend, den kompromisslosen Künstler-Lebensentwurf meines Vaters zu erzählen – inklusive Schattenseite. Extreme Lebenswürfe interessieren mich. Und ich dachte: Jetzt oder nie. Mein Vater ist zwar topfit, wird aber bald 78. Viel Zeit haben wir vielleicht nicht mehr. Vor dem Film habe ich ihn aufgefordert, sich das gut zu überlegen, ich wollte ihn in nichts reinmanövrieren. Bei aller Berechtigung, die man als Sohn hat, seine Eltern zu konfrontieren, ist so ein Filmprojekt auch eine Zumutung. Für meinen Vater, für mich, aber auch den Rest der Familie, die man mit diesem Konflikt an die Öffentlichkeit zerrt.

In Ihrer filmischen Familientherapie wird der Ärger über ihren Vater sichtbar. War der Dreh eine psychische Herausforderung?

Mir ist die Arbeit extrem nahegegangen. Das hat uns beiden unangenehme Gefühle bereitet. Mir ist es schwergefallen, schmerzhafte Fragen zu stellen und der Ärger kam hoch, als ich zumindest am Anfang das Gefühl hatte, dass Rainer in seinen Antworten nicht so tief einsteigt, wie ich mir das gewünscht hatte. Auch gingen ihm manche Fragen zu weit. Zwischenzeitlich habe ich darüber nachgedacht, dem Film eine Trigger-Warnung voranzustellen, weil es so ans Eingemachte geht. Rückblickend finde ich es super, dass wir da beide durchgegangen sind. Ich kann das jedem mit den eigenen Eltern nur empfehlen, auch ohne Kamera.

Rainer Pause: Zwischendurch dachte ich schon: Was ist das jetzt für ein Film, der rauskommen wird? Dann zuckt man innerlich zusammen und will plötzlich Dinge, die man getan hat, entschuldigen oder relativieren. Aber ich spüre jetzt, dass es wichtig ist, die Dinge in ihrer Klarheit zu zeigen.

Hatte Sie Angst davor, dass Ihr Lebenswerk in Frage gestellt wird?

Darüber habe ich nachgedacht, klar. Aber es gehört eben alles dazu, auch die pädagogische Unzulänglichkeit.

Sie hatten als Jugendlicher und junger Erwachsener eine destruktive, exzessive Phase inklusive Alkohol und Drogen. Was hat Sie gerettet?

Aljoscha Pause: Auch wenn das pathetisch klingen mag: Es gab bei aller Elternlosigkeit und fehlender Orientierung offenbar einen gesunden Kern, ein inneres Licht in mir. Ohne das wäre diese schwierige Phase vielleicht völlig nach hinten losgegangen. Ganz konkret hatte ich nach einer wilden Partynacht eine heftige Panikattacke und einen mentalen Zusammenbruch. Das war eine extreme Erfahrung für mich mit 22. Das war der ultimative Weckruf. Ich habe von einem Tag auf den anderen aufgehört zu kiffen, zu trinken, zu rauchen, sogar Kaffee zu trinken.

Helge Schneider ist oft im Bonner Pantheon aufgetreten.

Copyright: Pausefilm

Was haben Sie durch den Film neu über Ihren Vater gelernt?

Aljoscha Pause: Dass auch vieles gut war zwischen uns. Die Gemeinsamkeiten. Und: Er hat immer an mich geglaubt. Obwohl man sich hinter einem solchen Satz auch gut verstecken kann.

Kinder von Künstlern haben oft das Gefühl, im Schatten zu stehen und sich befreien zu müssen. Kennen Sie das?

Ich habe den Schatten gespürt, aber nie gedacht: Da muss ich mich rauskämpfen. Ich hing mit drin in dieser großen Kabarettfamilie, die Granden der Szene gingen bei uns ein und aus. Die habe ich tatsächlich aus so einer Sohn-Anhängsel-Perspektive beobachtet, auf Augenhöhe habe ich mich nicht gesehen. Erst als ich mit Ende 30 meine ersten Preise als Regisseur gewonnen habe, änderte sich das. Ich erinnere mich noch gut, wie ich damals auf eine Pantheon-Gala ging und mich zum ersten Mal nicht als Zaungast oder Sohn vom Chef fühlte.

Was bewundern Sie an Ihrem Vater?

Die Kraft, die Entschlossenheit, seine Mission und seine Vision. Diesen ganz besonderen Ort, den er mit dem Pantheon geschaffen hat.

Was bewundern Sie an Ihrem Sohn?

Rainer Pause: Er ist ein Familienmensch, lebt damit genau das, was ich ihm nicht vorgelebt habe. Ich habe mit 18 die erste Gelegenheit ergriffen, mich von meinen Eltern zu verabschieden. Die wollten, dass ich Medizin studiere. Als ich das nicht wollte, haben sie mir das Geld gestrichen. Ich war froh, den Familienballast hinter mir zu haben. Erst hinterher merkte ich, dass ich genau die Regeln erfülle, denen ich ausweichen wollte. Aljoscha lebt das richtig toll trotz seiner vielen Arbeit.

Aljoscha Pause mit seinem Vater Rainer Pause im Urlaub

Copyright: Pausefilm

Der Filmtitel „Fritz Litzmann, mein Vater und ich“ spielt damit, dass das berühmte Alter Ego Ihres Vaters an erster Stelle in der Familie stand. Haben Sie das so empfunden?

Aljoscha Pause: Ich bin als Kind hinter den Theaterkulissen aufgewachsen, habe meinen Vater in der Rolle gesehen, mich schlapp gelacht. Mein Vater und sein Kompagnon, Norbert Alich, haben sich immer erst sehr kurzfristig auf Premieren vorbereitet. Sie brauchten diesen Stress, um ihren genialen Wahnsinn zu gebären. Ich habe Fritz Litzmann also gefeiert, aber auch mitgelitten. In den Anfängen war es ja noch nicht so erfolgreich. Aber es stand immer im Vordergrund.

Einfach war es sicher nie. Das Pantheon hat sich lange Zeit durch Disco-Nächte querfinanziert. Wie oft dachten Sie ans Aufhören?

Rainer Pause: Mehr als einmal. Zuletzt, als ich hörte, dass unser Hochhaus, das Bonn-Center, in dem wir unten saßen, 2017 gesprengt wird. Da hatte ich ein Telefonat mit dem OB: Das war's. Denn die bange Frage war: Wo sollen wir dann hingehen? Der Stadtrat hat sich unglaublich viel Zeit gelassen, zuzustimmen, dass wir die jetzigen Räume bekommen. Dann verging nochmal viel Zeit mit Hick-Hack wegen Geldern für Umbauarbeiten. Seitdem leben wir in einem Kompromiss. Der Kompromiss ist aber so gut, dass wir ihn jetzt auch nicht mehr ändern müssen.

Das Pantheon begann 1987 als Hauptstadt-Kabarett, das sich über die Mächtigen gleich nebenan lustig gemacht hat. Dann ging die Politik nach Berlin. Musste sich das Pantheon damit neu erfinden?

Rainer Pause: Wir hatten einen richtigen guten Lauf, als die Entscheidung reinhagelte. Damals war das Pantheon in aller Munde, die Politiker kamen gerne, Journalisten hatten endlich einen Ort, wo sie hingehen konnten. Viele sagten dann: Kommt mit nach Berlin. Aber das wollte ich nicht. Der Politik hinterherlaufen, das fand ich blöd. Neu erfinden mussten wir uns nicht, aber einen Bruch gab es schon, weil große Teile des Publikums wegzogen.

Der Kölner Kabarettist Jürgen Becker ist ein Wegbegleiter von Rainer Pause.

Copyright: Pausefilm

Was macht das Pantheon so einzigartig in der deutschen Kabarettlandschaft?

Ob wir einzigartig sind, weiß ich nicht. Aber wir haben das Meiste ohne Subventionen geschafft – und das bei bis zu 100.000 Besuchern im Jahr, das ist so groß wie ein Stadttheater. Wir haben insgesamt über 50 Mitarbeiter. Das auf eigenes Risiko zu machen, ist etwas Besonderes. Und wir haben das Theater so eingerichtet, wie wir als Künstler auch anderswo empfangen werden wollen. Ich habe es immer gehasst, wenn ich irgendwo hinkam und sich wie in der Turnhalle fühlte. Wir haben bis heute extra eine Rauchergarderobe, die meines Wissens einzige in Deutschland.

Aljoscha Pause: Mein Vater ist da zu bescheiden. Das Pantheon war gerade in den späten 80er Jahren ein Ort, an dem Raum und Zeit sich auf besondere Art und Weise zusammengetan haben. In Steinwurfweite des Bundeskanzleramtes wurde die große Politik aufs Korn genommen worden. Im Pantheon kulminierte Zeitgeschichte der Bonner Republik. Und viele Größen des deutschen Humors lernten dort laufen. Das war eine prägende Zeit, die das Pantheon zu einem legendären Ort machte. Dazu kamen der Prix Pantheon und Pink Punk Pantheon mit Fritz Litzmann und Hermann Schwaderlappen als Hausmacht. Und die Disconächte waren Kult, das war irre.

Rainer Pause: Die Eltern gingen aus dem Kabarett raus, während die Kinder reingingen in die Disco. Die gaben sich buchstäblich die Klinke in die Hand.

Norbert Alich als Hermann Schwaderlappen und Rainer Pause als Fritz Litzmann in der Pink Punk Pantheon.

Copyright: Kirsch

Viele heute sehr berühmte Künstler hatten ihre ersten Auftritte im Pantheon: Michael Mittermeier oder Carolin Kebekus etwa. Heute werden Stars bei YouTube oder in den Sozialen Netzwerken gemacht. Wie verändert das ein Kabarett?

Die Sehgewohnheiten der jungen Leute sind vollkommen anders. Die wollen einen Witz möglichst in einer Minute erzählt haben. Das machen die Comedians dann auch auf der Bühne: ein Witz direkt nach dem anderen. Mir gefällt das persönlich nicht. Und ja, unser Publikum wird immer älter.

Aljoscha Pause: Einspruch! Das Publikum von altgedienten Kabarettisten wie dir oder Jürgen Becker altert mit, klar. Dafür kommen aber plötzlich auch junge Künstler ins Pantheon, von denen wir noch nie gehört haben, die aber von heute auf morgen die Hütte voll machen.

Rainer Pause: Das stimmt. Und die jungen Leute kommen bei uns rein und sagen: Wow, was für ein toller Raum. Die begreifen, dass ein Live-Erlebnis etwas anderes ist als die Glotze oder das Handy.

Bastian Pastewka, Rainer Pause, Aljoscha Pause und Sebastian Puffpaff (von l.) bei der Prmiere des Films

Copyright: Meike Böschemeyer

Die 1983 eingeführte Pantheon-Karnevalsrevue „Pink Punk Pantheon“ nimmt seitdem den etablierten Karneval auf die Schippe. War es früher einfacher, Witze über den Karneval zu machen?

Rainer Pause: Klar. Der Karneval hat sich uns angepasst. Die Altherrenwitze gibt es kaum mehr. Auch die Fernsehsitzungen haben sich verändert, weil sie es mussten. Die haben dann selbst Kabarettisten engagiert. Trotzdem parodieren mein Partner Nobert Alich und nach wie sehr gerne Karnevalsvereins-Vorsitzende.

Aljoscha Pause: Interessanterweise zählen Pink Punk Pantheon in Bonn und die Stunksitzung in Köln in ihren Städten zu den erfolgreichsten Karnevals-Veranstaltungen. Die sind jetzt selbst Teil des etablierten Karnevals.

Claudia Roth erinnert sich im Film an die Anfänge des Pantheon.

Copyright: Pausefilm

Sie werden im Juni 78. Haben Sie einen Plan, wie und wann Sie abtreten wollen?

Rainer Pause: Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Natürlich denke ich drüber nach. Aber eine Nachfolge steht in den Sternen. Das wird nicht einfach.

Der Film hat gerade Premiere in Bonn gefeiert. Welche Reaktion hat Sie ins Herz getroffen?

Aljoscha Pause: Diese am Ende doch auch universelle Vater-Sohn-Geschichte berührt viele Menschen sehr stark und animiert sie, auch in ihrer eigenen Familie mal tiefer zu gehen. So intensive Reaktionen wie auf diesen Film habe ich noch nie bekommen. Dafür bin unglaublich dankbar. Am Anfang eines so persönlichen Projektes fragt man sich ja manchmal: wird das überhaupt jemanden interessieren?

Zu den Personen

Rainer Pause, 1947 in Essen geboren, ist eine prägende Figur der deutschen Kabarettszene. 1987 gründete er das Bonner Pantheon-Theater. Als Kabarettist wurde er bundesweit bekannt, oft im Duo mit Norbert Alich („Pause & Alich“) oder mit seinen Solo-Programmen. Auch seine kabarettistische Karnevalsrevue „Pink Punk Pantheon“ entwickelte sich ab 1983 zu einer Institution. Mit dem Nachwuchspreis „Prix Pantheon“ ist das Pantheon auch als kabarettistische Kaderschmiede wichtig: Stars wie Carolin Kebekus, Michael Mittermeier, Helge Schneider, Bastian Pastewka und andere hatten ihre ersten Auftritte im Pantheon.

Aljoscha Pause, 1972 in Bonn geboren, ist ein preisgekrönter Dokumentarfilmer, der sich in seinen Filmen mit Sport, Fußball, Musik und Politik beschäftigt. Mit dem Dokumentarfilm „Fritz Litzmann, mein Vater und ich“ hat er jetzt einen berührenden Dokufilm über die Vater-Sohn-Beziehung gedreht, gleichzeitig eine Hommage an seinen Vater, das Pantheon und die Bonner Hauptstadt-Ära.

Kölner Vorführung

Der Film wird in Köln erstmals am Sonntag, 25. Mai, um 11.30 Uhr im Odeon-Kino gezeigt. Aljoscha und Rainer Pause werden nach dem Film mit dem Kabarettisten Jürgen Becker und dem Künstler Alireza Darvish ins Gespräch kommen. Ab Donnerstag, 29. Mai, läuft der Film in den Kinos an, unter anderem im Odeon. Tickets für die Kölner Premiere am Sonntag gibt es hier.