In der Südukraine läuft die Offensive gegen die russischen Besatzer. Frontorte wirken wie Geisterstädte – bis man dort die wenigen verbliebenen Menschen aufspürt.

Leben im KellerWie 1700 Menschen in der ukrainischen Frontstadt Huljajpole dem Krieg trotzen

Bewohner schauen einen Film im Tresorraum des Stabilisierungspunktes in Huljajpole.

Copyright: Andy Spyra

Das Zentrum Huljajpoles erinnert an Filme, die eine Welt nach der Apokalypse zeigen: Auf den Straßen der südukrainischen Geisterstadt sind keine Menschen zu sehen, nur streunende Hunde und ein Schwarm Tauben. Die Vögel erheben sich flatternd in die Luft, wenn man sich nähert. Der Markt mit seiner großen Halle und den Ständen im Freien ist durch russischen Beschuss zerstört worden, auch der Spielzeugladen ist ausgebrannt.

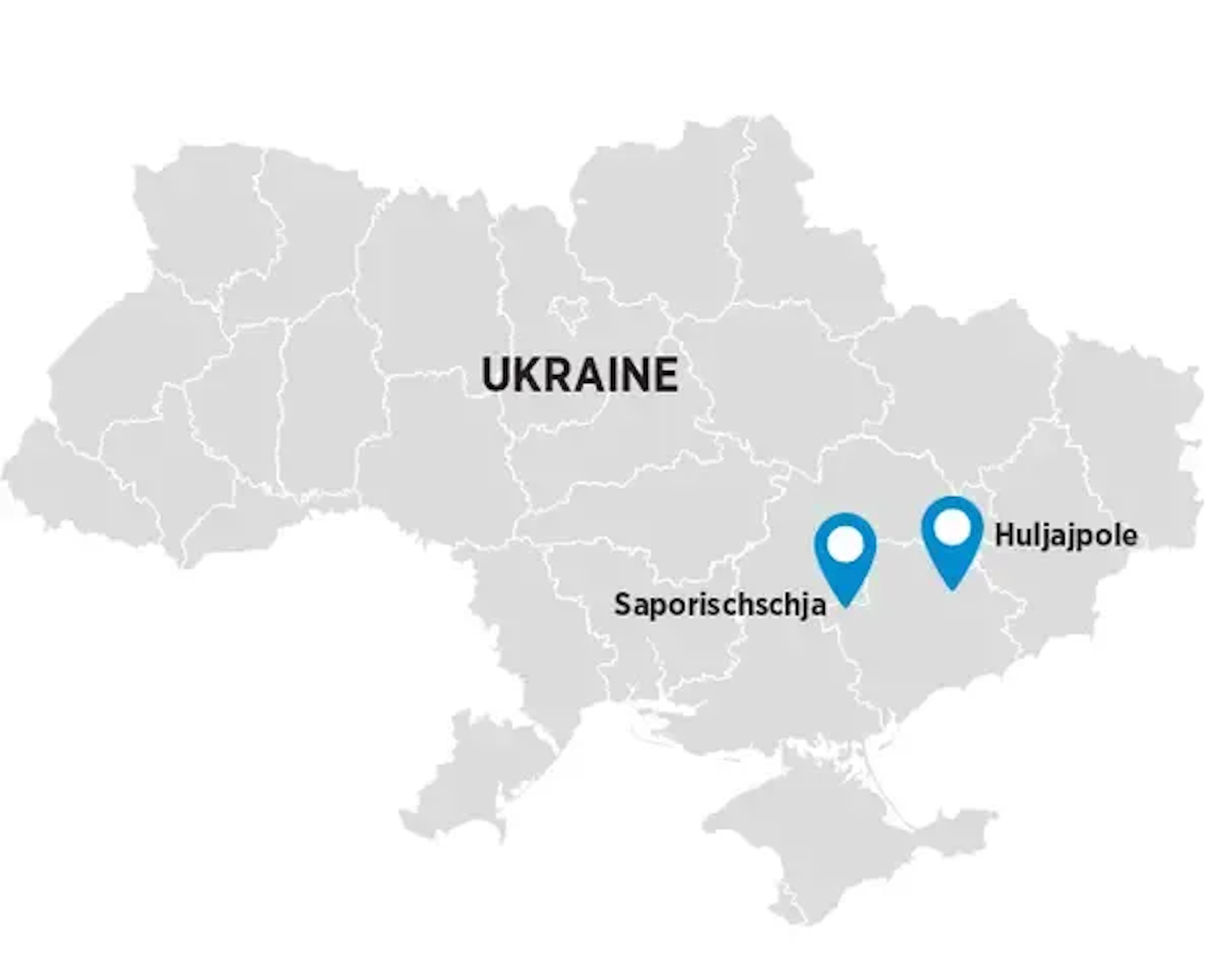

Die Front in der Region Saporischschja liegt nur gut fünf Kilometer entfernt im Süden, dort läuft die ukrainische Gegenoffensive, gegen die die Russen erbitterten Widerstand leisten.

Unweit entfernt von Saporischschja: Hier liegt die ukrainische Geisterstadt Huljajpole.

Copyright: RND/Grafik

Auf der anderen Straßenseite vom Markt stehen Plattenbauten, kein Fenster hat die Detonationen der russischen Granaten unbeschadet überstanden. In manchen Wohnungen haben die Einschläge Brände ausgelöst, dort sind die Außenwände schwarz vom Ruß. Im Erdgeschoss der verwaisten Wohnblöcke sind Geschäfte untergebracht gewesen. In der einstigen Filiale der Bank Credit Agricole in der Kleinstadt sind der Boden, die Tische und die Stühle von Schutt und Scherben übersät. In den Regalen stehen noch die Aktenordner, auf den Schreibtischen die Monitore. Es wirkt, als wäre hier bis zum letzten Moment vor dem russischen Überfall gearbeitet worden.

Trotz regelmäßigem Beschuss: Menschen harren in ihrem Zuhause in Huljajpole aus

Der Geldautomat draußen hat längst die Arbeit eingestellt, der Monitor ist blank. Es herrscht eine gespenstische Stille, die immer wieder vom Knall des Artilleriefeuers durchbrochen wird, das mal näher und mal weiter entfernt klingt. Wenn man allerdings genauer hinhört, nimmt man das Brummen von Generatoren wahr. Obwohl Huljajpole regelmäßig beschossen wird, harren hier weiter Menschen aus, die sich nicht aus ihrem Zuhause vertreiben lassen wollen.

Folgt man dem Generatorengeräusch, kommt man zu einer weiteren Ansammlung von Wohnblocks. Zwischen den Gebäuden, die von russischen Granateinschlägen gezeichnet sind, liegt ein Spielplatz, auf dem keine Kinder mehr spielen. Im Innenhof wuchert Unkraut. An der Ecke eines Gebäudes findet sich ein Holzverschlag, in dem eine Treppe in den Untergrund führt, im Keller ist ein sogenannter Punkt der Unbesiegbarkeit.

So nennt die Regierung Anlaufstellen für Menschen in Not in diesem Krieg – zum Beispiel, wenn im Winter nach russischen Luftangriffen auf Kraftwerke vorübergehend die Heizungen in Kiew ausfallen. In Huljajpole haben die Ausfälle allerdings eine ganz andere Dimension: Dort gibt es seit kurz nach Kriegsausbruch vor gut eineinhalb Jahren weder Strom noch Gas oder fließendes Wasser mehr.

Im Schutzkeller in Huljajpole können Menschen duschen und ihre Wäsche waschen, weil der Bunker eine eigene Wasserquelle hat. Anwohnerinnen und Anwohner bekommen kostenfrei Kaffee oder Tee, Kekse oder Süßigkeiten, Instantsuppen oder Dosengemüse. Vor allem aber haben sie einen Ort, an dem sie sich mit den wenigen verbliebenen Nachbarinnen und Nachbarn treffen können. Einen Ort, an dem sie nicht einsam sind.

Leben im Keller: Durch den Heizungskeller geht es zum Friseursalon

Vor dem Kellereingang steht Switlana Filimonenko und raucht eine Zigarette. Die Behörden haben schon vor langer Zeit an die Bewohnerinnen und Bewohner appelliert, Huljajpole zu verlassen. Von den einst rund 15.000 Menschen sind Schätzungen zufolge trotzdem 1700 oder 1800 geblieben, vor allem sind es die Alten, die ihr Zuhause nicht aufgeben wollen. Bei Kindern ist es jetzt nicht mehr bei Appellen geblieben, wie Filimonenko (38) erzählt. Zwei Tage zuvor hätten Polizisten vor ihrer Tür gestanden und sie ultimativ aufgefordert, ihre drei und zehn Jahre alten Töchter aus der Gefahrenzone rauszubringen. Die Mädchen seien nun bei Freunden in der 130 Kilometer entfernten Stadt Dnipro.

Filimonenko hat für die Zwangsmaßnahme trotz des andauernden russischen Beschusses kein Verständnis. „Meine Zehnjährige hat geweint, weil sie nicht gehen wollte. Sie sagt, sie hat Angst in der Stadt.“ Filimonenko lebt mit ihrer 60 Jahre alten Mutter in einem Haus am südlichen Rand Huljajpoles, noch etwas näher an der Front. „Selbst wenn ich gehen würde, würde meine Mutter hierbleiben“, sagt sie. „Da draußen wartet niemand auf uns.“ Vor dem Krieg habe sie im Kindergarten gearbeitet, seit der Schließung bekomme sie zwar noch zwei Drittel des Gehalts, das reiche aber gerade einmal für Huljajpole. „Wie sollte ich mit dem wenigen Geld in einer Stadt überleben?“

Filimonenko ist gelernte Friseurin. Das ist ein Glück für die Menschen, die in Huljajpole ausharren, denn sie schneidet ihnen gratis die Haare. In der zerstörten Stadt lebt noch ein Zahnarzt, der geblieben ist und Filimonenko kürzlich einen Zahn gezogen hat. Ansonsten ist die Infrastruktur weitgehend zusammengebrochen. Ärztinnen und Ärzte gibt es keine mehr, die Geschäfte sind geschlossen. Trotz des Artilleriebeschusses fährt noch zweimal die Woche ein Bus von Huljajpole in die nächste Stadt, Pokrowske ist gut 40 Kilometer entfernt, dort kann man auf dem Markt Vorräte einkaufen.

Wer die Treppe zum „Punkt der Unbesiegbarkeit“ hinuntersteigt, geht unten erst durch den Heizungskeller des Wohnblocks und kommt dann in Filimonenkos Friseursalon. Aus einem verlassenen Laden in der Stadt haben die verbliebenen Stadtbewohnerinnen und -bewohner einen Frisiertisch mit einem großen ovalen Spiegel unter die Erde geschleppt. Der Stuhl davor erinnert eher an einen niedrigen Barhocker, lässt sich aber immerhin hoch- und runterdrehen.

Auf dem Frisiertisch stehen Blumen, Tücher, Sprays und Haarfarbe. „Farbe habe ich aber nicht mehr viel übrig“, sagt die Friseurin, es klingt, als wolle sie sich dafür mitten im Krieg entschuldigen. Erst vor Kurzem sei eine 60-Jährige bei ihr gewesen, deren Haare bis zum Hintern gereicht hätten, Filimonenko deutet die Länge mit ihren Händen an. Die Frau habe nur die Spitzen schneiden, sich aber die Haare färben lassen, das habe die Vorräte weiter dezimiert.

Hinter dem Salon geht es zum Heimkino

Rechts vom Frisiertisch hängen Umhänge für die (nicht zahlende) Kundschaft. An den Wänden stehen zwölf Klappstühle, falls es wegen des Andrangs zu Wartezeiten kommt. „Normalerweise schneide ich ungefähr 25 Menschen am Tag die Haare“, sagt Filimonenko. Nicht darin eingerechnet seien Soldaten von der Front, die auf der Suche nach einem Haarschnitt bei ihr vorbeischauten.

Wer durch Filimonenkos Salon durchgeht, gelangt in den Hauptraum des Kellers. An der Wand hängt ein großer Fernseher, davor stehen vier Reihen mit je vier Klappstühlen, wie sie sich auch im Friseursalon finden – das Ensemble erweckt den Eindruck eines nicht ungemütlichen Heimkinos. Zwei ältere Männer aus der Nachbarschaft schauen mehr oder weniger konzentriert auf den Bildschirm, auf dem „Eurotrip“ läuft, eine fast 20 Jahre alte amerikanische Teenie-Komödie.

Unter dem TV steht ein Regal mit Büchern, an der Wand rechts davon hängen über einem Keyboard Bilder, die Kinder gemalt haben. Eines davon zeigt Blumen und einen Wald, darüber lacht die Sonne – heute dienen Wälder an der Front Ukrainern wie Russen als Verstecke für Soldaten und Kriegsgerät. Gegenüber vom Fernseher ist der Tresen, an dem Kaffee und Tee ausgeschenkt werden. Die Regale dahinter sind voll mit Lebensmitteln, die sich jeder mitnehmen kann. Auf dem Tresen, auf den Regalen, auf dem Friseurtisch: Überall stehen frische Blumen in den Vasen.

An der Wand neben dem Fernseher hängt ein Zettel mit dem Passwort für den Zugang zu Starlink, das Satelliteninternet des Amerikaners Elon Musk nutzen nicht nur ukrainische Soldaten, in frontnahen Gebieten ist es auch eine Lebenslinie für die Menschen dort. Seit dem Beschuss des Plattenbaus über dem Keller durch russische Artillerie wenige Tage zuvor ist die Verbindung allerdings gekappt. Das Handysignal in Huljajpole ist zu schlecht fürs Internet.

Wir sind alle von hier und wir bleiben hier.

Serhii Derewjanko leitet die Anlaufstelle im Keller, seine Frau schenkt gerade Heißgetränke aus. Die beiden gehören zu insgesamt sechs unbezahlten Freiwilligen, die sich um die verbliebenen Menschen in Huljajpole kümmern. „Wir sind alle von hier und wir bleiben hier“, sagt der 38-Jährige. „Wo sollten wir denn sonst leben? Und wenn wir gehen würden, wer würde sich um diejenigen kümmern, die hierbleiben?“ Wer noch in der Stadt sei, habe jeder auf seine eigene Art eine Depression entwickelt. „Mich schmerzt es zu wissen, wie es hier aussah, und dann zu sehen, was daraus geworden ist.“

In dem Schutzkeller würden jeden Tag rund 100 Menschen vorbeikommen, sagt Derewjanko. „Hier können sie zumindest Kaffee trinken, sich duschen und ihre Telefone aufladen.“ Vor allem gehe es aber um den Zusammenhalt zwischen den wenigen verbliebenen Menschen in diesen schwierigen Kriegszeiten. „Wir versuchen, uns gegenseitig zu helfen.“

Viele Wohnungen zerstört: Täglicher Beschuss treibt Bewohner in ihre Keller

Derewjanko sagt, in den Plattenbauten rund um die Anlaufstelle wohnten vielleicht noch ein, zwei Menschen pro Wohnblock. „Meistens schlafen sie wegen des Artilleriebeschusses im Keller und gehen tagsüber nur kurz in die Wohnungen.“ Wasil Sisonenko ist der letzte Verbliebene in seinem Wohnblock gleich um die Ecke. Der 69-Jährige schaut im „Punkt der Unbesiegbarkeit“ gerade einen Teenie-Film aus den USA.

Ob es in seinem Plattenbau nicht einsam sei? „Ich komme ja hierhin, in den Keller“, sagt der Rentner. Wenn er zu Hause sei, sei der Beschuss manchmal schon angsteinflößend. „Aber wohin sollte ich denn gehen?“ In seiner Wohnung sei nur noch das Schlafzimmerfenster intakt, der Rest der Scheiben sei geborsten, der Balkon weggesprengt. Jeden Tag und jede Nacht würden die Russen die Kleinstadt mit Artillerie beharken. „Man kann fast die Uhr danach stellen.“

Vor der Treppe aus dem Keller sitzen Derewjanko, Filimonenko und einige andere, sie rauchen, die Spätsommersonne wärmt. In der Nähe versucht ein Hundewelpe, eine tote Taube zu fressen, einer der Männer ruft das junge Tier halbherzig zur Ordnung. Ein paar Meter entfernt haben Nachbarn eine Futterstation für Hunde aufgebaut. Die verbliebenen Bewohnerinnen und Bewohner von Huljajpole haben selbst nicht mehr viel, um die Tiere kümmern sie sich trotzdem. Filimonenko hat ihre Zigarette fertig geraucht, sie zieht ihre Splitterschutzweste an, bevor sie auf ihren Motorroller steigt. Einmal winkt sie noch, während sie beim Anfahren die Balance sucht. Dann ist sie weg.