Das Land, das es nicht mehr gibtAls 90 Kilometer neben Köln ein Mini-Staat lag

Das ganze Land auf einem Bild: Blick vom Dreiländereck nach Süden über die Grenzsteine in Richtung Kelmis

Copyright: Peter Rakoczy

- Neutral-Moresnet lag bis vor exakt 100 Jahren zwischen Deutschland, Belgien und den Niederlanden.

- Es gab keine Schulpflicht, fast keine Steuern, kein Gericht; es gab keine Armee, nur manchmal einen Polizisten und der Bürgermeister wurde nicht gewählt, der war einfach da.

- Es war, als hätte ein Kind sich ein Land ausgedacht.

Kelmis – Jeder, der aus dem Großraum Aachen kommt, kennt Kelmis. Lütticher Straße, stadtauswärts, der erste Ort gleich hinter der Grenze, im deutschsprachigen Teil Ostbelgiens. Und jeder kennt jemanden, der dort herkommt. In den 1980er Jahren etwa – es gab noch Grenzkontrollen – residierte ein befreundeter Musiker und Sänger dort und fand es angemessen, zu Proben oder Auftritten in Aachen und Umgebung bitteschön abgeholt zu werden.

Hin und wieder gab er ein Fest, dabei wurde es gerne mal etwas wild und es fühlte sich ziemlich mondän an: Man feierte im Ausland, alle sprachen Deutsch, viele belgisch-französisch, manche niederländisch; nach Holland – das war wichtig damals – brauchte man keine 15 Minuten mit dem Auto, nach Hause weniger als eine halbe Stunde. Dreiländereck. Europa. Toll.

Historische Einzigartigkeit im „Dreiländereck“

Die jugendliche Vielvölker-Begeisterung war natürlich berechtigt – von der tatsächlich historischen Einzigartigkeit der Gegend wussten wir allerdings nichts. Kaum irgendwo sonst lassen sich Europa, seine Geschichte und die Folgen der Politik derart kondensiert betrachten. In diesen Tagen und Wochen feiert die Gemeinde Kelmis ein ungewöhnliches Jubiläum: Vor 100 Jahren hörte der Ort auf, ein Staat zu sein. Kelmis hieß damals noch Altenberg, das Land hieß Neutral-Moresnet, und was für ein Land das war!

Es gab keine Schulpflicht, fast keine Steuern, kein Gericht; es gab keine Armee, nur manchmal einen Polizisten und der Bürgermeister wurde nicht gewählt, der war einfach da; der erste Bürgermeister hieß Monsieur Arnold de Lasaulx und blieb gleich 43 Jahre im Amt. Weil es keine Post gab, dachten sich die Bewohner eigene Briefmarken aus; schließlich gab es den Plan, eine eigene Sprache einzuführen und eine Hymne gab es auch: „Oh Altenberg, oh Altenberg, du kannst mir sehr gefallen“ auf die Melodie von „Oh Tannenbaum“. Es war, als hätte ein Kind sich ein Land ausgedacht.

Hinweis auf das verschwundene Land am Grenzpunkt Gemmenich.

Copyright: Peter Rakoczy

„Ja, ein komisches Gebilde“, sagt die Historikerin Céline Ruess, „das Schöne ist, niemand hat sich das ausgedacht; es war nicht geplant, das alles ist einfach passiert.“ Einfach passiert ist der Staat im Jahr 1816, als bei den nach-napoleonischen Aufräumarbeiten in Europa die Grenzen neu sortiert wurden. Die Siegermächte Preußen und die Niederlande waren sich zwischen Luxemburg und Nordsee schnell einig; nur über die paar Kilometer Grenze der damaligen Gemeinde Moresnet herrschte Streit. Auf deren Gebiet lag mit Altenberg die ergiebigste Zinkerz-Grube Europas – die wollten beide gerne haben.

Den Bandkollegen aus Kelmis haben wir seinerzeit gerne gefrotzelt; erstens einfach so und zurecht; zweitens aber, weil er seinen Wohnort stets französisch als „La Calamine“ bezeichnet wissen wollte. Das war zwar irgendwie korrekt, klang für uns aber nach frankophiler Angeberei, so als würde jemand dauernd Aix la Chapelle sagen, wenn er Aachen meint. Womöglich haben wir ihm Unrecht getan. Was wir nicht wussten (er allerdings wahrscheinlich auch nicht): Der französische Name für Kelmis verweist direkt auf den historischen Kern des mythischen Zwergstaats. Galmei – das Wort für Zinkerz stammt aus dem Griechischen, im französischen heißt es: La Calamine.

Wiener Kongress liefert unpräzise Lösung für Neutral-Morest

Abgebaut wurde Galmei hier wohl schon zu Zeiten der Römer, urkundlich belegt sind bergmännische Arbeiten seit 1344, als sich die Gegend im Besitz der Kaiserstadt Aachen befand. 1439 beschlagnahmte „Philipp der Gute“ das Bergwerk, für die nächsten dreieinhalb Jahrhunderte betrieben die Niederländer den Galmei-Abbau, bis Napoleon und die Franzosen kamen.

Der berühmte Wiener Kongress, nach Einschätzung von Zeitzeugen ohnehin eher mit Tanzen beschäftigt, löste den Grenzstreit in seiner Schlussakte feierlich unpräzise mit einer, wenn man so will, kölschen Lösung: Laut Artikel 25 ging das strittige Gebiet eher an die Niederlande, Artikel 66 sprach das Gebiet eher den Preußen zu. Beide Seiten einigten sich in der Folge auf ein Provisorium: Die Gemeinde wurde dreigeteilt, der westliche Teil ging an die Niederlande, die östlichen Gebiete und alles südlich der Lütticher Straße ging an Preußen – der Teil dazwischen mit seinen 50 Häusern, 256 Einwohnern und der Galmei-Grube sollte „unbestimmt“ bleiben: Neutral-Moresnet.

Das ganze Land auf einem Bild: Blick vom Dreiländereck nach Süden über die Grenzsteine in Richtung Kelmis

Copyright: Peter Rakoczy

Die Südgrenze war zwei Kilometer lang, nach Norden liefen die Grenzen nicht ganz symmetrisch spitz zu, von oben betrachtet sah der Grundriss aus wie ein etwas schiefes Stück Erdbeerkuchen; das Land war gerade mal 3,44 km² groß und lag so präzise zwischen Preußen, den Niederlanden und dem ab 1830 selbstständigen Belgien, dass an der Spitze des Kuchenstücks aus dem Drei- ein Vierländereck wurde. In Erinnerung an diese Besonderheit heißt heute die Zufahrt zum Dreiländereck am holländischen Vaalserberg Viergrenzenweg, im belgischen Gemmenich ist der Grenzverlauf von Neutral-Moresnet auf Schautafeln erläutert, die alten Grenzsteine sind noch zu sehen

Celine Ruess leitet das Museum Vieille Montagne in Kelmis. Vieille Montagne ist französisch für Alter Berg, und verweist so auf den alten Namen von Kelmis ebenso wie auf das schicksalhaft tätige Bergbauunternehmen, das in der Gemeinde gegründet wurde: Die „Société Anonyme des Mines et Fonderies de Zinc de la Vieille Montagne“ – nicht zufällig sitzt das Museum an der Lütticher Straße in einem schmuck renovierten Jugendstil-Gebäude, in dem früher die Direktion des Unternehmens untergebracht war.

Das könnte Sie auch interessieren:

Im Museum von Kelmis wird gezeigt, wie sich das alles abgespielt hat – und wie die Schneeflocke Neutral-Moresnet 103 Jahre lang im Schmelztiegel europäischer Geschichte überdauern konnte, bis 1919 der Versailler Vertrag nach dem Ersten Weltkrieg Land und Leute dem belgischen Staat übereignet hat. Nach Napoleons Siegeszug hatten die Franzosen die Galmei-Grube prompt verstaatlicht. Der wirtschaftliche Erfolg entsprach aber wohl nicht den Erwartungen, denn 1805 wurden die Rechte an der Grube an Jean-Jacques Dony aus Lüttich abgetreten. Eine gute Entscheidung, Dony verstand sich auf Chemie und er hatte eine Idee.

Der PR-Coup mit dem Zink

Das Problem mit Zink ist dies: Es verdampft im Hochofen bereits bei 907 Grad Celsius, während etwa Silber, Kupfer und Gold erst bei deutlich über 2000 Grad verdampfen. Für die Verarbeitung bedeutete das: Zink war bereits verpufft, wenn die Öfen richtig heiß waren; ein weißes Pulver in der Schlacke war alles, was übrig blieb. Paracelsus, dem berühmten Mediziner aus dem 16. Jahrhundert, wird zugeschrieben, das Geheimnis des Pulvers gelüftet und das Metall Zink entdeckt zu haben.

Der niederländische Schriftsteller David van Reybrouck beschreibt in seiner Moresnet-Novelle „Zink“ diesen Moment in Paracelsus’ Leben so präzise, als sei er dabei gewesen: „Er sieht, wie spitz die Kristalle sind, und denkt an deutsche Wörter, denn Wahrheit besteht auch außerhalb des Lateinischen, Wörter wie Zahn, Zacke, Zind, Zinne, Zinken, Hauptsache, sie verweisen auf das Spitze. Zink, beschließt er, so soll es heißen. Das Wort wird in alle Sprachen der Welt übernommen werden.“

Die Lütticher Straße gehörte vollständig zu Neutral-Moresnet. Schmuggler hatten leichtes Spiel, solange sie außer Reichweite blieben.

Copyright: Peter Rakoczy

Jean-Jacques Dony war ein kreativer Kopf, sein Verfahren zur Herstellung von reinem und walzbarem Zink war revolutionär. Um zu zeigen, was möglich ist, vermachte er Napoleon Bonaparte eine Reisebadewanne aus Zink, das Material ist preiswert, leicht und rostet nicht – ideal auf Feldzügen. Man kann diese Wanne im Original heute im Museum der Stadt Lüttich bewundern, in Kelmis steht eine andere Wanne, die aber ziemlich genauso aussieht.

Trotz dieses PR-Coups lief Donys Betrieb nicht an. Die Investitionen in die Zinkhütte – den später weltberühmt gewordenen Belgischen Ofen – hatten seine finanziellen Mittel erschöpft. Er musste die Verwaltung des Betriebs an Dominique Mosselmann, einen Pariser Bankier aus Brüssel, übergeben und starb 1819, völlig mittellos.

Nachfrage nach Waren aus Neutral-Morest eskaliert

In der Folge gründete Mosselmann das Unternehmen Vieille Montagne und jetzt wurde es dank Donys Technik ein durchschlagender Erfolg. Die Nachfrage nach den Zinkplatten aus Neutral-Moresnet eskalierte. Die Mosselmanns, vor allen die lebens- und liebesfrohe Tochter Fanny, verkehrten in Paris in den höchsten Kreisen; Fanny führte Salons für Botschafter, Politiker und Künstler. Dazu passte, dass der Stadtplaner Georges-Eugene Haussmann das Pariser Stadtbild vereinheitlichen wollte und beschloss, die Dächer der Stadt mit Zink einzudecken. Van Reybrouck schreibt: „Man schaue über die Dächer von Paris: Was dort im Abendlicht glänzt, was dort unter den ersten dicken Regentropfen dunkelgrau gesprenkelt ist, kommt meist aus der Grube von Neutral-Moresnet. Wenn es in Paris regnet, tropft es auf Kelmis.“

Die Einwohnerzahl im Ort stieg rapide, wegen der vielen Arbeit, aber auch wegen der Besonderheiten. Die Niederlande und Preußen mussten – so war das ja vereinbart – die Verantwortung teilen, was bedeutete, dass sie sich weitgehend raushielten. Beide Seiten stellten königliche Kommissare, die vor Ort akute Probleme lösten und zum Beispiel die Bürgermeister ernannten. Den Rest erledigte die Vieille Montagne.

In der Praxis war das nicht immer einfach: Weil beide Mächte – und ab 1830 auch Belgien – darauf verzichteten, ihre Rechtssysteme in Neutral-Moresnet zu verankern, galt das französische Recht einfach weiter. Im Ernstfall konnten wahlweise die Gerichte in Eupen, Verviers oder Aachen angerufen werden – wo die Juristen mit Napoleons Code civil nicht mehr vertraut waren. Auch in Fragen des Steuer- und Finanzwesens herrschte ein faktisches Rechtsvakuum – die Kommissare mussten von Fall zu Fall improvisieren. Vieles blieb im Ungefähren.

Im Zweifel war es jeweils das Unternehmen Vieille Montagne, das den Laden am Laufen hielt. Die Geschäftsführer Dominique Mosselmann und seine Nachfolger kümmerten sich. „Sie bauten Schulen und Kirchen, gründeten Sportvereine“, sagt Sylvie Fabeck von der Gemeinde Kelmis, „sie sorgten für die Arbeiter und ihre Familien. Es waren klassische paternalistische Unternehmer.“ Das hatte seine guten Seiten: Man achtete darauf, dass die Arbeiter und ihre Familien versorgt waren, damit die Arbeit verlässlich erledigt werde; einklagbare Rechte und Ansprüche aber ließen sich aus der kalkulierten Großzügigkeit nicht ableiten.

Bevölkerung aus halb Europa

Die Bevölkerung wuchs weiter auf über 4000 Menschen, die aus halb Europa kamen. Schmuggler, Klein-und Mittelkriminelle wurden durch die lockeren Grenzen zwischen dem Mini-Staat und den großen Nachbarn sowie das Fehlen von polizeilicher Obrigkeit angelockt; Frauen kamen hierher, um uneheliche Kinder – zu der Zeit eine unheilbare Schande – zur Welt zu bringen und abzugeben. Die „Kaufkinder“ – so hieß das – wurden von Pflegemüttern gegen Bezahlung angenommen. Die militärische Neutralität des Ortes zog zudem Deserteure an aus allen Armeen Europas. Die Zusammensetzung der Bevölkerung war zunehmend abenteuerlich geworden, als 1884 die Galmei-Vorkommen im Ort erschöpft waren und die Grube geschlossen wurde. Die allgemeine Moral litt und am Ende kam auf 50 Einwohner eine Kneipe.

Aus der Vielfalt das Beste zu machen, hatte sich Wilhelm Molly zum Ziel gesetzt, der 1864 als gemeiner Hausarzt nach Neutral-Moresnet gekommen war. Weil er in dieser Funktion durch kluges Handeln einen Cholera-Ausbruch im Ort zu verhindern wusste, wuchs sein Ansehen immens und die Vieille Montagne verpflichtete ihn als Betriebsarzt. Er hielt es für möglich, dass die verantwortlichen Mächte das Interesse an Neutral-Moresnet verlieren könnten und bastelte an einer mögliche Unabhängigkeit des Landes. Zunächst gründete er mit einem Freund die Kelmiser Postanstalt und gab eigene Briefmarken heraus – einen schönen Satz mit acht Marken, der Sammlern heute einiges bedeutet. Nötig war das nicht – die belgische und die preußische Post kümmerten sich tadellos. Am 5. Oktober 1886 öffnete das Amt seine Pforten, 14 Tage später war es wieder zu – die königlichen Kommissare hatten davon erfahren und den Laden dicht gemacht. Das ging dann doch zu weit.

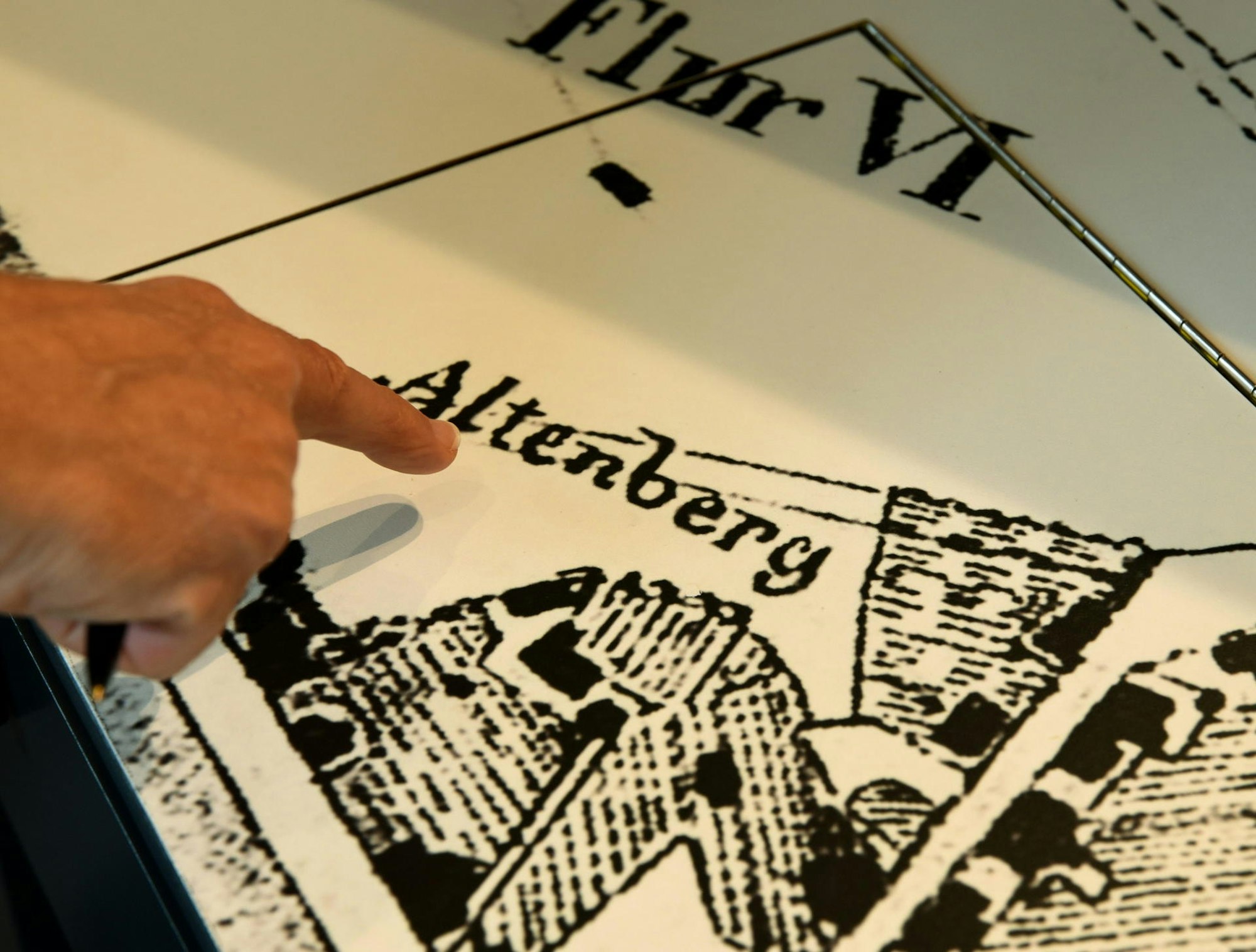

Historische Karte mit der Galmei-Grube Altenberg

Copyright: Peter Rakoczy

Im Jahr 1906 traf Molly auf Professor Gustave Roy aus Frankreich, der ihn in die Welt des Esperanto einführte. Esperanto ist eine Kunstsprache, erschaffen von dem Mediziner Ludwik Lejzer Zamenhof in der Überzeugung, dass eine einfache, neutrale Sprache notwendig sei, um die Missverständnisse zwischen den Menschen zu verhindern. Molly war begeistert. Er heiratete nicht nur eine von Zamenhofs Töchtern, sondern forcierte mit Roy die Idee, Neutral-Moresnet – diesen sozial so heterogenen Vielsprachen-Brennpunkt im Herzen von Europa – zum zentralen Sitz der Sprache zu machen. Auch einen Namen für den Esperanto-Staat gab es schon: Amikejo – Ort der Freundschaft.

Die Idee schlug Funken. Der Esperanto-Kongress in Dresden beschloss 1906, Neutral-Moresnet zur Welthauptstadt der Bewegung zu machen. Der Komponist Willy Huppermann schrieb einen schmissigen Marsch als neue Hymne für das neue Land. Sylvie Fabeck von der heutigen Gemeindeverwaltung gefällt das Lied ganz gut, allerdings ist sie nicht ganz neutral: „Willy Huppermann war mein Großonkel“, lacht sie und sagt, „Neutral-Moresnet hätte für Esperanto werden können, was der Vatikan für Latein ist.“

Erster Weltkrieg beendet die Geschichte

Es ging dann aber nicht recht voran, und nachdem der Ersten Weltkrieg durch Kelmis getobt war und die Fronten quer durch Freundschaften und Familien verliefen, gab es Neutral-Moresnet nicht mehr. Heute trifft sich noch einmal im Monat eine Gruppe von Esperanto-Freunden aus Verviers in Kelmis. Immerhin, könnte man sagen.

Die Galmei-Gruben taten sich gleich hinter der Lütticher Straße auf und reichten bis zu den Hügeln gegenüber – das Dorf ist um die Grube herumgewachsen, nicht umgekehrt. Zu sehen ist davon fast nichts mehr. „Das ist alles mit Beton abgedeckt“, sagt Celine Ruess, „aber es ist kein totes Land.“ Galmei zieht Metallophyten an, Pflanzen, die nur auf Schwermetallböden wachsen.

Das gelbe Galmei-Veilchen ist die bekannteste. „Wo diese Pflanzen sind, da gibt es Galmei“, sagt Sylvie Fabeck, „die wachsen nicht woanders.“