„Borsis“ (Boden-Rohr-System als innovatives Element) heißt das Forschungsprojekt der Hochschule Ruhr West unter der Leitung von Prof. Dr. Markus Quirmbach.

PilotprojektIn Leichlingen soll Regenwasser für Straßenbäume genutzt werden

Unter dem Namen „Regenwasserabkopplung Friedensstraße“ soll in Leichlingen Regenwasser in einem Pilotprojekt Niederschlagswasser auf spezielle Weise gespeichert und an umliegende Bäume abgeleitet werden.

Copyright: Niklas Pinner

Für den Laien sieht das, was derzeit an der Friedensstraße passiert, aus wie übliche Kanalarbeiten. Die Straße ist aufgerissen, Stützkonstruktionen sichern die Wände. Dass das Projekt „Regenwasserabkopplung Friedensstraße“ aber etwas Besonderes ist, wird schon daran deutlich, wie viele Menschen in oranger Kleidung und mit Bauhelmen herumlaufen und sich die Arbeiten dort anschauen.

Die Stadt hat die Friedensstraße, an der der Kanal gemacht werden musste, als Standort für ein Pilotprojekt zur Nutzung von Regenwasser ausgewählt, das so noch nirgendwo umgesetzt wird. Zusammengefasst geht es darum, dass in den Kanal einlaufendes Regenwasser gespeichert und dann an die Wurzeln der umliegenden Bäume abgegeben wird. Also Ableitung von Regenwasser und Umweltschutz in einem. „Borsis“ (Boden-Rohr-System als innovatives Element) heißt das Forschungsprojekt der Hochschule Ruhr West unter der Leitung von Prof. Dr. Markus Quirmbach.

Diese Stahlwolle soll versickertes Wasser aufnehmen.

Copyright: Niklas Pinner

Der Hochschullehrer und die anderen Beteiligten hatten dafür vor vier Jahren schon einen Forschungsantrag beim Bundesministerium für Bildung und Forschung gestellt. Dafür, dass das, was die Forscherinnen und Forscher sich überlegt haben, umgesetzt wird, zahlt die Stadt Leichlingen im Rahmen ihres Schwammstadt-Konzepts. Etwa 50.000 Euro lässt sie sich das kosten, teilt Tycho Kopperschmidt, Leiter des Abwasserbetriebes und der „Technische Betriebe Leichlingen“, mit.

Jeder kenne wohl die Situation, dass sich Gehwegplatten heben, weil die Wurzeln umliegender Bäume nach oben drängen, sagt Quirmbach. Das liege zum einen natürlich daran, dass die Wurzeln wenig Platz hätten. Zum anderen aber auch daran, dass sie nach Sauerstoff streben. Gleichzeitig gebe es das Problem, dass Wurzeln in die Kanäle einwachsen. All das soll in den Überlegungen von Quirmbach und seinem Team mitgedacht werden.

Mit der Idee kam Christoph Bennerscheidt zu Quirmbach, ein ehemaliger Kommilitone und damals am Institut für unterirdische Infrastruktur in Gelsenkirchen beschäftigt, wie es heute heißt. Ursprünglich sei die sogenannte „Stockholm-Lösung“ allerdings in Schweden erdacht worden. Bennerscheidt selbst beschäftigt sich nach eigener Auskunft seit 1998 mit dem Thema Wurzeln im Straßenwerk.

Im oberen Teil der Konstruktion ist die Sandschicht bereits aufgetragen.

Copyright: Niklas Pinner

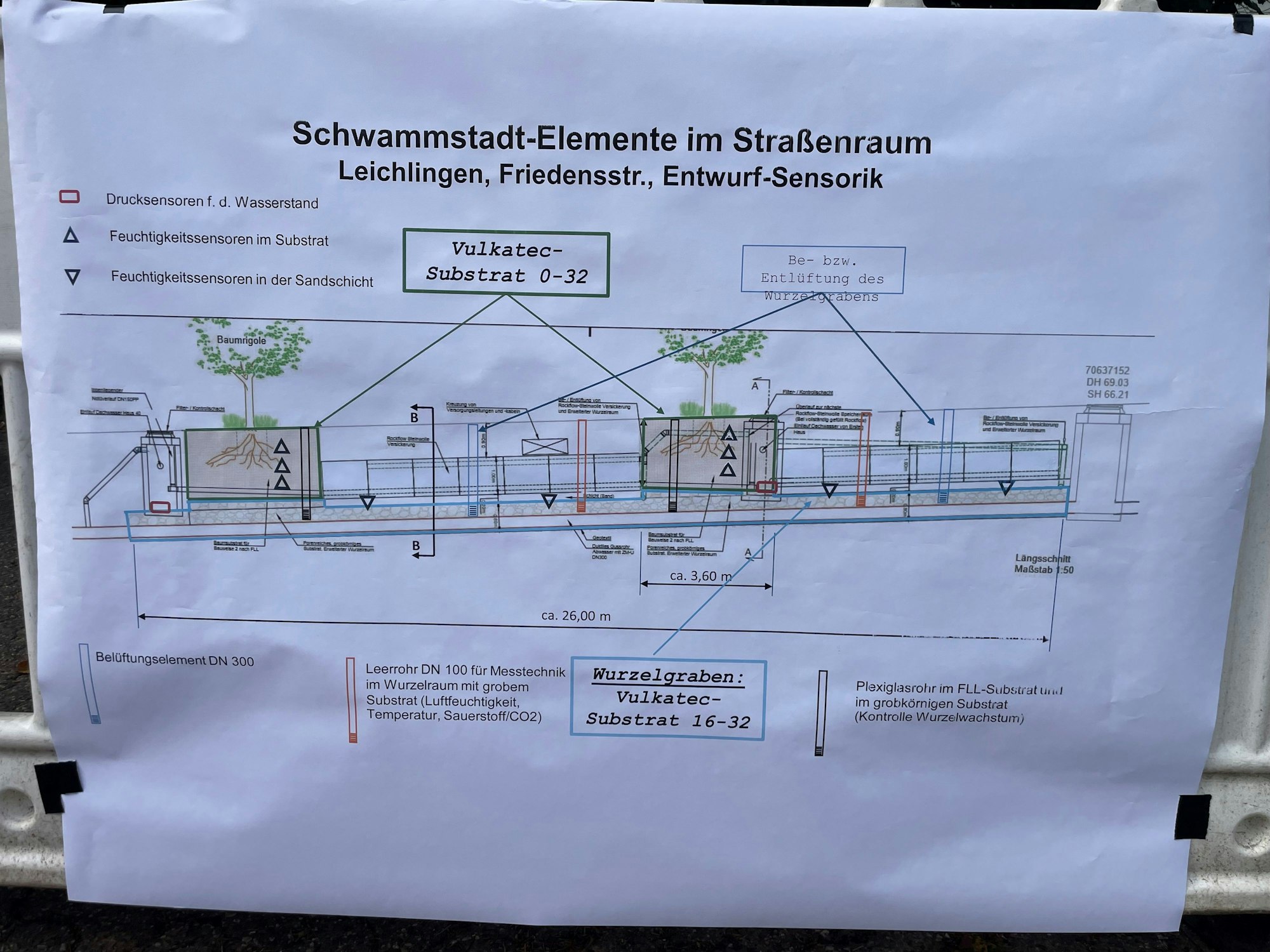

Die Arbeiter unter Leitung von Baustellenchef Abdennassir Yahya haben auf 26 Metern Länge einen 2,50 Meter tiefen Graben ausgehoben. Die unterste Schicht bildet auf einem Fließ grobes Lavagestein, in das die Rohre eingebettet sind. Dieses „Vulkatec-Substrat“ soll etwa 350 Liter Regenwasser auf 100 Kubikmetern aufnehmen können.

Die Rohre sind nicht die üblichen gusseisernen Stahlrohre, sondern „duktile Gussrohre“. Also Rohre, die durch Kohlenstoffeinlagerungen dehnbarer sind. Steffen Ertelt von der Firma „VONROLL HYDRO“ erklärt den Unterschied an einem Beispiel: „Im Gegensatz zu Gussrohren zerspringen duktile Rohre nicht so leicht, wenn man mit dem Hammer draufhaut.“ Will heißen: Sie sind widerstandsfähiger. Und die Dichtungen an den Rohren verfügen über eine sogenannte „Tyton-Verbindung“. Der Effekt: „Mit steigendem Wasserdruck wird die Verbindung dichter“, sagt Experte Ertelt.

Über den Rohren wird eine etwa 30 Zentimeter dicke Sandschicht aufgebracht. Über die kann das eingesickerte Wasser abgegeben werden, das wiederum an die Wurzeln der Bäume gehen soll. Die Sandschicht ist dann die Auflagefläche für eine etwa ein Meter dicke Schicht Steinwolle. Die soll den Hauptteil des Wassers aufnehmen, etwa 950 von 1000 Litern versickerndem Wasser.

Im Querschnitt: Die Stadt will in der Friedensstraße etwas zur Umsetzung ihrer Schwammstadt-Strategie tun.

Copyright: Niklas Pinner

Auf den 26 Metern Testgebiet an der Friedensstraße sollen zwei Baumrigolen installiert werden, also Systeme unter dem jeweiligen Baum, die Wasser speichern und gegebenenfalls an das Kanalnetz abgegeben können. Wichtig für die Bäume und ihre Wurzeln, erklärt Quirmbach, sei, dass das Substrat aus Lavagestein grob ist. Denn die dadurch entstehenden Lufträume seien wichtig. Die Wurzeln brauchten Luft, deshalb wollen sie ansonsten nach oben. Und die Schichten böten Platz. „Das ist also Klimaanpassung im doppelten Sinn“, sagt er: Regenwasser werde genutzt und der Wurzelraum erweitert.

Abdennassir Yahya erklärt, wie das Wasser ins System kommen soll: Das Wasser fließe über einen Kontrollschacht in den Speicherkörper. Erreicht der Wasserstand eine gewisse Höhe, Yahya nennt sie Schwellenwert, fließt das Wasser durch ein Überlaufrohr vom oberen Teil des Grabens in den unteren, etwas abschüssigen Teil. Dort passiert im Grunde dasselbe. Ist dort auch der Schwellenwert erreicht, wird es oberirdisch in den Mischwasserkanal abgegeben. All das, während Sand und Steinwolle das Wasser für die Wurzeln aufnehmen. Und laut Quirmbach ist das tatsächlich für Starkregen gedacht, „bei dem die Kanaldeckel hochkommen“.

Zusätzlich werden in das System Belüftungsrohre eingebaut, die wieder gut für die Wurzeln sind. Dazu gibt es diverse Sensoren, die auch die Luftfeuchtigkeit, den Sauerstoffgehalt und die Temperatur unter dem Asphalt messen sollen. Zwei Jahre etwa, sagt Yahya, wolle man messen und dann schauen, ob alles so geklappt hat, wie man sich das vorstellt.

Tycho Kopperschmidt nennt das, was an der Friedensstraße passiert, einen „Baustein zur Klimafolgeanpassung“. Man habe die Chance gehabt, hier etwas Neues zu versuchen. „Die Gelegenheit mussten wir einfach nutzen, als hier Kanalarbeiten anstanden“, sagt er.