Am 15. Juli 1945 kehrt der oberbergische Wehrmachtssoldat Heinrich Heidenpoeter heim. Sein Tagebuch berichtet vom Kriegsende.

Vor 80 JahrenDas Kriegstagebuch von Heinrich Heidenpeter aus Wiehl gibt bewegende Einblicke

Ein altes Foto zeigt Kriegsgefangene in Gummersbach-Rospe.

Copyright: Heimatbildarchiv des Oberbergischen Kreises

Wie wichtig ihm seine Aufzeichnungen waren, lässt sich daran ablesen, dass Heinrich Heidenpeter den Text Ende der 1980er Jahre noch einmal eigenhändig abtippte. Im Juni und Juli 1945 hatte er seinen Bericht im englischen Kriegsgefangenenlager in Wickrath bei Mönchengladbach aus der Erinnerung mit einem Bleistift verfasst und später an der Schreibmaschine nachbearbeitet.

„Bei der Abfassung der Niederschrift [...] bin ich auch von dem Gedanken geleitet worden, meiner Familie und den engeren Angehörigen einen Erlebnisbericht über Jahre zu geben, die ich von ihnen getrennt verleben mußte und in denen ich die furchtbarste Tragödie der Deutschen seit 1648 [dem Ende des 30-jährigen Krieges, die Red.] – das Verbrechen der nationalsozialistischen Führung am Volke – schweren Herzens erlebte.“

Schilderungen aus dem Gedächtnis

Die zugrundeliegenden Notizen waren dem Kriegsgefangenen abgenommen worden. Die Schilderungen aus dem Gedächtnis sind allerdings noch so detailreich, dass sie einen aufschlussreichen Eindruck von den letzten Kriegsmonaten geben, wie sie ein Oberberger unter anderem im Kriegsgefangenenlager in Gummersbach-Rospe erlebte.

Und es ist nicht irgendein Oberberger, der hier erzählt. Heinrich Heidenpeter sollte nach dem Krieg zu einer der prägendsten Funktionäre des oberbergischen Amateursports werden (siehe Anhang. Heidenpeter war sicher kein Gegner des NS-Regimes – so wie die allerwenigsten Deutschen.

Als "unabkömmlich" wurde Heidenpeter zunächst zurückgestellt

Seine Tochter Gudrun, verheiratete Hahn, geht davon aus, dass er Mitglied der NSDAP war und den Ehrgeiz hatte, in der nationalsozialistischen Kommunalverwaltung Karriere zu machen. Dies sei auch der Grund gewesen, dass er 1939 gegen den Widerstand seiner Frau die oberbergische Heimat verließ, um im Rathaus des Eifelstädtchens Gemünd eine Stelle als Stadtinspektor anzutreten.

Schon 1940 schickt die Wehrmacht Heidenpeter einen ersten Gestellungsbefehl, der aber noch zurückgenommen wird, weil der 32-jährige Verwaltungsbeamte als „unabkömmlich“ gilt. Drei Kriegsjahre später gelten andere Kriterien. Der Postbote, schreibt Heidenpeter, habe ihm die Einberufung mit den Worten ausgehändigt: „Ich bin ja auch kein Glücksbote.“

Gemischte Gefühle

Nach dem Krieg beschreibt Heidenpeter seine damaligen gemischten Empfindungen: „Wie wohl jeden Menschen, so überkam auch mich das Gefühl, das von diesem Augenblick an eine Umstellung in meinem Leben eintreten werde, über deren Auswirkung ich mir jedoch keine Vorstellungen machen konnte. Gleichzeitig empfand ich aber auch den Stolz – wie wohl jeder Deutsche Mann – als Waffenträger für das geliebte Vaterland nunmehr meine Pflicht tun zu können; Verrat und Sabotage und unlautere Kriegsziele waren mir damals unbekannt und ich hätte so etwas auch nicht für möglich gehalten.“

Seine Frau Emmi, schildert Heidenpeter, habe die Nachricht „durchaus gefasst“ aufgenommen und noch am gleichen Tag mit den Reisevorbereitungen begonnen. Zehn Tage später zieht Heinrich Heidenpeter in den Krieg.

Abschied von der kleinen Tochter

Er schreibt in seinen Erinnerungen: „Unsere Gudrun war erst 8 Monate alt. Sie schlief in ihrem Bettchen im Schlafzimmer. Ich beugte mich über sie und küßte sie auf Stirn und Wange. Jetzt, wo sie in kurzer Zeit in das schönste Kindesalter kam, mußte ich von ihr fort und die Zukunft lag verhüllt vor uns. Diese Gedanken gingen mir durch den Kopf, als ich sie mit einem letzten Blick sah.“

Ehefrau Emmi bringt ihn zum Gemünder Bahnhof. „Heute sehe ich meine Frau noch vor mir, wie sie mich ansah und wie ihr die Tränen über die Wangen liefen. Der Zug, aus Richtung Trier kommend, lief gegen 21 Uhr ein, und unter den letzten Winkenden sah ich meine Frau am Bahnhofsgeländer stehen, während mich der Zug in Richtung Euskirchen davontrug.“

Absurde Erlebnisse beim Militär

Mit einem akribischen Sinn für Ortschaften, Namen und Charakterbeschreibungen („liess die anderen für sich arbeiten, tat sehr von oben herab und war bei uns nicht beliebt“) schildert Heinrich Heidenpeter seine teils absurden Erlebnisse beim Militär in den kommenden beiden Jahren.

Schon die Ausbildung führt ihn kreuz und quer durch das Land, zunächst nach Zinten im fernen Ostpreußen, später zum brandenburgischen Jüterbog, dann wieder zurück nach Groß Born in Pommern. Dass ungehobelte Kerle ihn herumkommandieren, nimmt die einstige zivile Führungskraft Heidenpeter durchaus wahr, aber klaglos hin. Der Tod der Mutter wird ihm wenig zartfühlend mitgeteilt, die Fahrt zur Beerdigung unmöglich gemacht.

Ausbildung zum Funker

„Die Umstellung aus führender öffentlicher Berufsstellung in das Leben eines Soldaten bzw. Rekruten war nicht leicht und dennoch muss ich sagen, dass, da ich mich innerlich darauf eingestellt hatte, mir die Ausbildungszeit leichter gefallen ist, als ich angenommen hatte. Es stand das eiserne ,Muss' dahinter.“

Heidenpeter wird zum Funker ausgebildet, was dessen Tochter Gudrun noch heute verwundert, weil der Vater doch sonst so wenig technische Begabung zeigte. Mehrere Erholungsurlaube führen ihn 1943 zu Frau und Kind nach Blankenbach bei Eckenhagen, wo diese inzwischen bei einer Tante untergekommen sind. Im Mai 1944 bekommt er dann den Marschbefehl und fährt mit seiner Einheit im Zug ins besetzte Frankreich.

<i>Butter, Milch, Sahne und Käse gab es auch genug.</i>

Auch wenn die Invasion begonnen hat und den Soldaten ständig Gefahr durch alliierte Jagdbomber droht – in der Normandie erlebt Heidenpeter noch relativ ruhige und aus seiner Sicht nahrhafte Tage. „Butter, Milch, Sahne und Käse gab es auch genug. Jede Woche fuhr auch ein Wagen nach Paris, der u. a. die Einkäufe für die Batterie tätigte. Ich habe auf diesem Wege ein paar Schuhe für Gudrun, einige Tafeln Schokolade und sonstige Kleinigkeiten für meine Frau gekauft.“

Am 18. Juli 1944 ist es damit vorbei, der Frontsoldat Heidenpeter erlebt seinen ersten Artillerieangriff, bei dem es zu Toten und vielen Schwerverletzten kommt. „Wir lagen im Bunker und mußten alles über uns ergehen lassen, es splitterte und krachte nah und fern und jeden Augenblick rechnete man mit seinem Ende. Der nächste Einschlag war 2 m entfernt, wie wir mittags feststellten.“

Bis zu 100 Kilometer am Tag

Der weitere Kriegsverlauf ist für Heidenpeter und seine Artillerieeinheit mit häufigen Stellungswechseln verbunden, es ist ein fortdauernder, zunehmend hektischer Rückzug. Die Flucht nach Osten ist mit einem abenteuerlichen Übersetzen über den Fluss Seine verbunden. Bis zu 100 Kilometer in einer Nacht legt seine Einheit zurück. Im September 1944 erreicht Heidenpeters Trupp Aachen, bald darauf wird er in Rheindorf bei Bonn einquartiert.

„Nach langer Zeit schliefen wir wieder mal in Betten, es war herrlich und Frau Zimmermann tat alles, um es uns gemütlich zu machen. Es waren sehr schöne Tage.“ Auch bei seinem nächsten Privatquartier in Oberdollendorf sei er „wie ein Kurgast“ behandelt worden, schwärmt Heidenpeter. Seine Frau kann ihn dort zweimal besuchen. Seine Batterie hilft bei der Weinlese. Doch im November 1944 geht es zurück an die Front, die inzwischen Jülich im Westen von Köln erreicht hat.

In der Eifel und in Köln im Einsatz

„In Hompesch haben wir viel Beschuss erhalten, einmal war unser Wagen mit Gepäck durchlöchert und von Splittern stark mitgenommen worden. “ Danach geht es in die Eifel. Der Fußballfan Heidenpeter vergisst nicht zu berichten, dass er dort „den bekannten und berühmten Fußball-Nationalspieler Edmund Conen“ kennenlernt. Im Februar erlebt er nahe Zülpich feindliches Trommelfeuer im Zuge des alliierten Großangriffs, der in wenigen Wochen zur Kapitulation der Wehrmacht führen wird.

Heidenpeter kommt noch zum Einsatz in Köln, danach wird er nach Krefeld und Duisburg beordert, schließlich ins Sauerland. Dann ist der „Ruhrkessel“ geschlossen, die letzte große Schlacht an der Westfront verloren. „Alles war zwecklos“, notiert Heidenpeter.

In amerikanischer Kriegsgefangenschaft

Am 13. April 1945 hält sein Oberleutnant eine letzte Ansprache an seine Mannschaft. „Ihm kamen dabei die Tränen in die Augen; ich konnte sie auch nur unter großer Anstrengung zurückhalten.“ Der Gefreite Heidenpeter wird noch zum Unteroffizier befördert. Am nächsten Tag stellen Spähtrupps fest, dass seine Batterie eingekesselt ist. Heidenpeter gibt den Kampf nur unwillig auf. Er hat aber erkannt: „Widerstand wäre Mord gewesen. Die meisten von uns hatten auch kein Gewehr und keine Pistole. Gegen 9.30 Uhr am 14. 4.1945 kamen wir dann in amerikanische Gefangenschaft.“

Die Amerikaner bringen Heidenpeter und seine Kameraden über Lüdenscheid ins Lager Rospe bei Gummersbach. „Hier befanden sich schon tausende von Gefangenen und täglich kamen Tausende hinzu. Wir wurden auf den großen Wiesen, beiderseits der Straße von Gummersbach nach Dieringhausen im Stadtteil Rospe untergebracht. Man mußte zusehen, wie man unterkam. Bunker durften nicht gebaut werden, womit auch. Der Zusammenhang in unserer Batterie ging hier schon verloren, jeder versuchte, auf eigene Faust fort zu kommen. [...] Die längste Zeit, die ich bisher in meinem Leben hungern musste, wurde hier mit 54 Stunden erreicht.“

Ein unverhofftes Wiedersehen

Nach acht Tagen geht es weiter ins Lager Remagen-Sinzig. Dort kommt es zu einem unerwarteten Wiedersehen mit Bruder Siegfried. „Wir waren beide tief gerührt und fielen uns um den Hals.“ Nach einem Monat werden die Brüder wieder getrennt, Heinrich Heidenpeter kommt ins Lager Wickrath am Niederrhein, trifft auch dort wieder Bekannte aus dem Oberbergischen. Anfang Juli wird seine politische Tätigkeit in der NS-Verwaltung überprüft, die aber offenbar kein Hinderungsgrund für seine Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft darstellt.

Am 11. Juli 1945 bekommt er seinen Entlassungsschein und wird nach Aachen gebracht. Zu Fuß und per Anhalter schlägt er sich nach Oberberg durch. Am 15. Juli kommt Heidenpeter nach Hause. Bruder Siegfried bereitet die Ehefrau auf das Wiedersehen vor. „Emmi kam uns dann mit Gudrun oberhalb des Ortes Blankenbach entgegen. Ich sah meine Lieben gesund wieder und wir waren froh und dankbar.“

Die Töchter erkannten die Bedeutung des Tagebuchs

Mit diesen Worten endet das Kriegstagebuch von Heinrich Heidenpeter. Seine Tochter Gudrun Hahn hat es nach dessen Tod 1992 aufbewahrt. Zum 80. Jahrestag des Kriegsendes nahmen deren Töchter Corinna und Marion nun die Aufzeichnungen noch einmal zur Hand und erkannten die zeitgeschichtliche Bedeutung der Aufzeichnungen des Großvaters.

Heidenpeter-Enkelin Marion Hahn las ihrer Klasse in der Grundschule an der Gummersbacher Körnerstraße daraus vor. Die Stelle, in der er sich von Frau und Kind verabschiedet, rührte einige Kinder zu Tränen. Enkelin Corinna Kawczyk kam auf den Gedanken, das Kriegstagebuch anlässlich des 80. Jahrestags der Zeitungsredaktion zur Verfügung zu stellen. Heinrich Heidenpeter habe darüber hinaus nicht vom Krieg erzählt, sagen Gudrun Hahn und Corinna Kawczyk.

Ein typischer Vertreter seiner Generation

Wie sehr ihn das Thema zeitlebens dennoch umtrieb, habe sein Interesse an Sachbüchern über die NS-Zeit gezeigt, vor allem Biografien der Nazi-Größen. Er war ein typischer Vertreter seiner Generation, sofern er sich weniger als Täter denn als Opfer des NS-Regimes sah. Ganz im Geiste des Tagebuchs, in dem einleitend von der „Tragödie der Deutschen“ und dem „Verbrechen der nationalsozialistischen Führung am Volke“ die Rede ist. Dennoch machte er sich Vorwürfe und fragte sich zeitlebens, wie er als gestandener Mann auf die NS-Propaganda reinfallen konnte, berichtet Gudrun Hahn. „Und zu meiner Mutter hat er immer gesagt: Emmi, ich hätte auf dich hören sollen.“

Wer war Heinrich Heidenpeter?

Heinrich Heidenpeter hat nach dem Krieg als Sportfunktionär große Verdienste erworben. Der Nachruf in dieser Zeitung würdigt ihn 1992 als „Großer des oberbergischen Sports“. Bei der Beerdigung auf dem Friedhof in Eckenhagen spricht der spätere DFB-Präsident Egidius Braun und nennt Heidenpeter einen verlässlichen Freund.

Als die Fußball-Bundesliga 1962 bei der Tagung des Deutschen Fußballbundes im Goldsaal der Dortmunder Westfalenhalle eingeführt wird, ist Heidenpeter als einer der Delegierten des Fußballverbands Mittelrhein dabei. Den Beschluss über die deutschlandweite Bundesliga habe sein Schwiegervater skeptisch beurteilt, berichtete später dessen Schwiegersohn Wilfried Hahn. „Hamburg und München in einer Liga, wie soll das gehen?“, habe sich Heidenpeter damals gefragt.

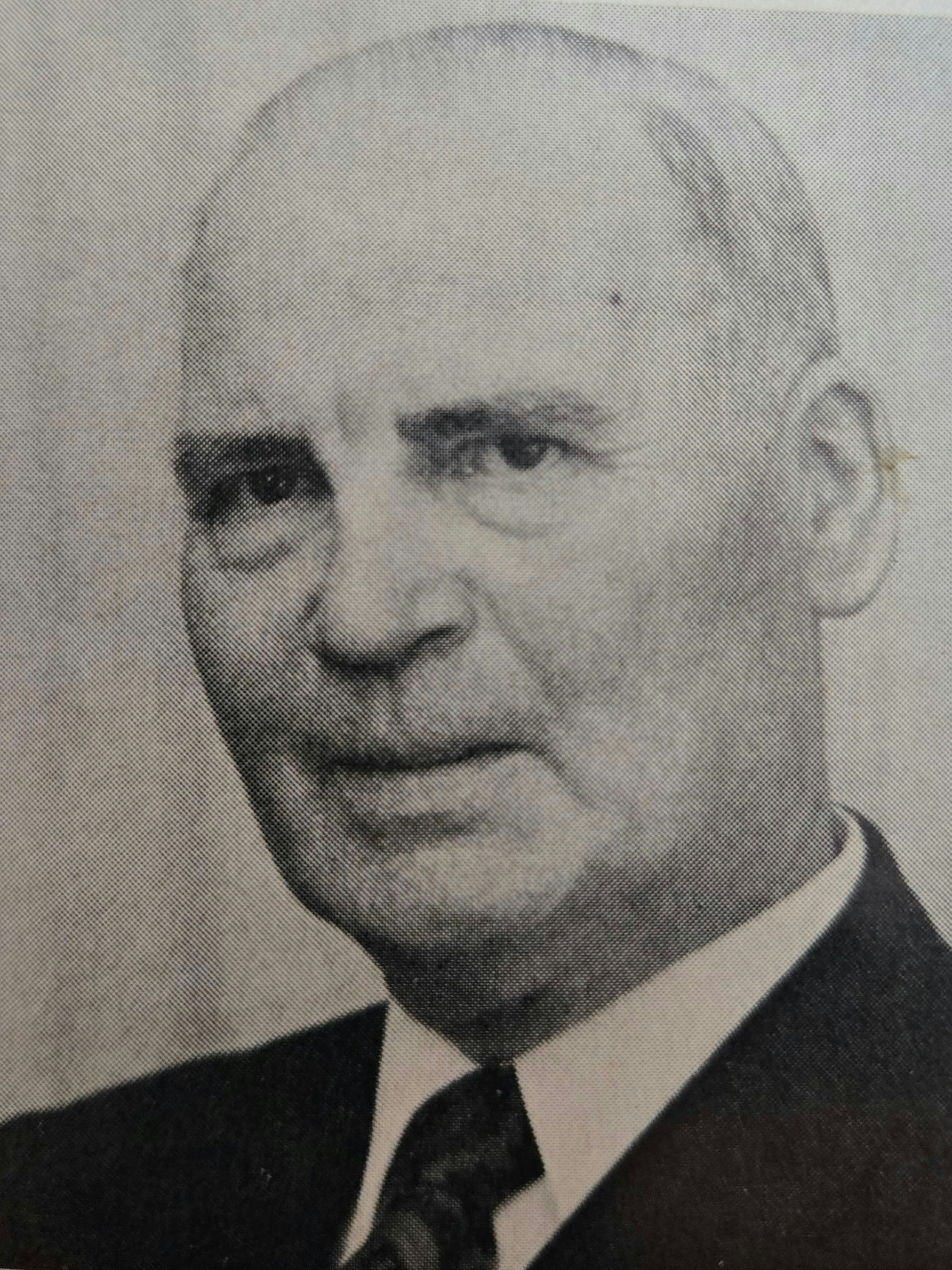

Heinrich Heidenpeter

Copyright: Heimatbildarchiv des Oberbergischen Kreises

Vielen älteren Oberbergern ist Heinrich Heidenpeter als in vielen Funktionen aktiver Förderer in Erinnerung geblieben. Er war Geschäftsführer und Vorsitzender des Fußballkreises Oberberg und über viele Jahre Geschäftsführer des Kreissportbundes. Ausgezeichnet wurde er unter anderem vom damaligen Ministerpräsidenten Johannes Rau mit der Sportplakette des Landes NRW. Zum 70. Geburtstag wurde ihm das Bundesverdienstkreuz verliehen.

Geboren wurde Heinrich Heidenpeter 1908 in Waldbröl-Rossenbach. Seine Ausbildung absolvierte er bei der Waldbröler Kreisverwaltung. Spätere berufliche Stationen waren die Gemeindeverwaltung in Eckenhagen und von 1952 an bis zur Pensionierung die Kreisverwaltung in Gummersbach.