Die Gedächtniskirche für Erzbischof Paulus Melchers in der Kölner Südstadt wurde 1908 fertiggestellt. Heinrich Böll heiratete hier 1943.

Köln früher und heuteDas Gotteshaus St. Paul musste eine Gemeinde der sozialen Gegensätze einen

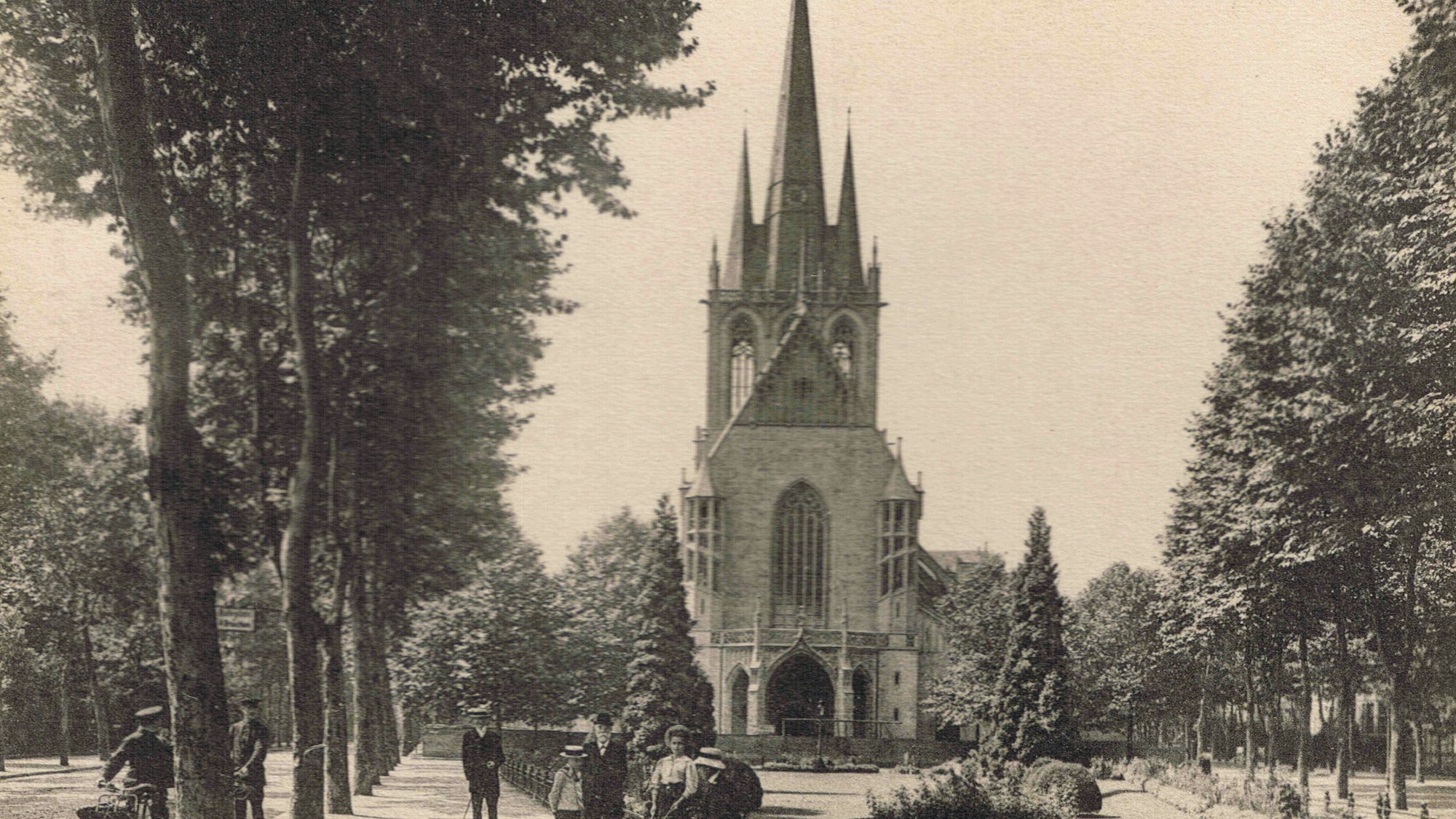

1908 ist die Kirche St. Paul in der Kölner Südstadt fertig, auf dem Foto ist sogar noch der Bauzaun zu sehen.

Copyright: Sammlung von Bongardt

1908 bekommen auch die hohen Herren des Vatikans zu Gesicht, welches Bauwerk in der Kölner Südstadt entstanden war. Zum Dank für eine Papstaudienz übersendet Ludwig Stollwerck an Monsignore Bisletti eine Schachtel mit Schokolade, auf der eine Fotografie von St. Paul zu sehen ist, der Kirche an der Vorgebirgsstraße, die der Schokoladenfabrikant so engagiert gefördert hatte.

„Das ganze Stadtbild“, schreibt die „Kölnische Zeitung“ im November 1908 über die Fertigstellung von St. Paul, erhalte durch die Kirche eine „originelle Zutat“. Vor allem durch den Turm mit seinen drei Spitzhelmen unterscheide sich St. Paul von anderen Kölner Gotteshäusern „auffällig“. Auch die Vorderseite zum Sachsenring mit ihrem weit vorspringenden Portalbau, an dessen Seiten schlanke Treppentürmchen aufsteigen, findet lobende Erwähnung. Im Inneren herrsche eine „edle Einfachheit bei reich abwechselnder Formenbildung“.

Annemarie und Heinrich Böll ließen sich hier trauen

Die markanten Turmhelme sind verschwunden, beim Peter- und Paul-Angriff auf Köln 1943 stürzten sie ein und wurden nicht wieder aufgebaut. Bei der verheerenden Bombardierung auf Köln kommt in der Nacht auf den 29. Juni 1943 auch Architekt Stephan Mattar ums Leben, von dem der Entwurf für St. Paul stammte. Erst wenige Monate zuvor hatten Annemarie und Heinrich Böll sich hier trauen lassen. Der Südstadt war der spätere Literaturnobelpreisträger eng verbunden, sein Vater Viktor hatte seine Schreinerei an der Vondelstraße. Sie lieferte die Bänke für St. Paul, von denen aber nur wenige den Zweiten Weltkrieg überlebten.

Die markanten Turmhelme sind seit dem Zweiten Weltkrieg verschwunden. Derzeit wird St. Paul saniert.

Copyright: Tobias Christ

Die Gedächtniskirche für Erzbischof Paulus Melchers war Teil der Neustadt, die sich nach dem Abriss der mittelalterlichen Stadtmauer ab den 1880-er Jahren entwickelte. Durch die Stadterweiterung wurde eine neue Pfarrei notwendig. Es war eine Gemeinde der sozialen Gegensätze: Während sich zwischen der Vorgebirgsstraße und der Eifelstraße die Villen der Kölner Oberschicht verteilten, war der südliche Teil im Bereich der Elsaßstraße ein kommunistisch geprägtes Arbeiterviertel mit hygienisch problematischen Wohnverhältnissen. „Das machte die Seelsorge schwierig, es musste zwischen den Bevölkerungsschichten vermittelt werden“, sagt Martin von Bongardt, Autor eines Buchs über die Südstadtkirche. Durch Wohltätigkeitsveranstaltungen sei versucht worden, einen gewissen Ausgleich herzustellen.

Das Erzbistum sprach sich gegen einen modernen Entwurf aus

Ludwig Stollwerck, dessen Villa an der Volksgartenstraße stand, gehörte sicher zu den besonders wohlhabenden Gemeindemitgliedern. „Stollwerck war ein besonderer Förderer des Kirchenbaus“, sagt Martin von Bongardt: „Er hat sich auch um die Anschaffung der Orgel sehr bemüht.“ Für das Gotteshaus vermittelt Stollwerck 1906 einen Kredit in Höhe von 500.000 Mark. Später wird ein zweites Darlehen in Höhe von 130.000 Mark benötigt. Als vierte katholische Pfarrkirche in der Neustadt ist St. Paul im Spätsommer 1908 fertig – inklusive einer sechseckigen Paulus-Melchers-Kapelle an der Chorseite und einem schmucken Vorplatz zum Sachsenring.

Stollwerck und die übrigen Mitglieder des Kirchenvorstands hätten gern einen modernen Entwurf umgesetzt, konnten sich damit beim Erzbistum aber nicht durchsetzen. Der historisierende romanische oder gotische Stil wurde bei einem Architektenwettbewerb zur Auflage gemacht. Stephan Mattar erhielt den ersten Preis mit einem gotischen Entwurf. „Allerdings orientiert sich der Stil nicht an der damals üblichen Hochgotik, sondern eher an der Spätgotik, wie man sie zum Beispiel in Süddeutschland oder in Ostdeutschland findet“, erklärt Martin von Bongardt: „In der Spätgotik wird manches etwas verspielter, obwohl der Bau insgesamt relativ schlicht gehalten ist.“ Teilweise verweise Mattar mit einzelnen Ornamenten sogar auf die Moderne.

Momentan kann die „edle Einfachheit“ von St. Paul wegen Sanierungsarbeiten nicht bewundert werden. So ist auch der Marienaltar im linken Querschiff derzeit nicht zugänglich. Der Entwurf für das 1910 entstandene Kunstwerk stammte ebenfalls von Stephan Mattar. Im Zentrum steht eine Schutzmantelmadonna, deren ausgebreiteter Mantel von vier Engeln gehalten wird. Zu ihrer Linken knien Kardinal Paulus Melchers, aber auch die Mitglieder des ersten Kirchenvorstands.

Damit ist Ludwig Stollwerck zumindest als geschnitzte Figur ständig präsent in St. Paul. Dass der Schokoladen-König den Bau einer Loge über dem Sakristei-Eingang veranlasst haben soll, kann Martin von Bongardt jedoch nicht bestätigen. Einen Beleg für solche Erzählungen habe er bei seinen Recherchen nicht gefunden. „Auf jeden Fall kann der Erker aber als eine Reminiszenz an die wohlhabenden Familien der Pfarrei gedeutet werden.“