Roxy-Music-Sänger Bryan Ferry, der eleganteste Mann des Musikgeschäfts, feiert am 26. 9. 2025 seinen 80. Geburtstag.

80. GeburtstagWie Bryan Ferry die Popmusik als Zitatkunst neu erfand

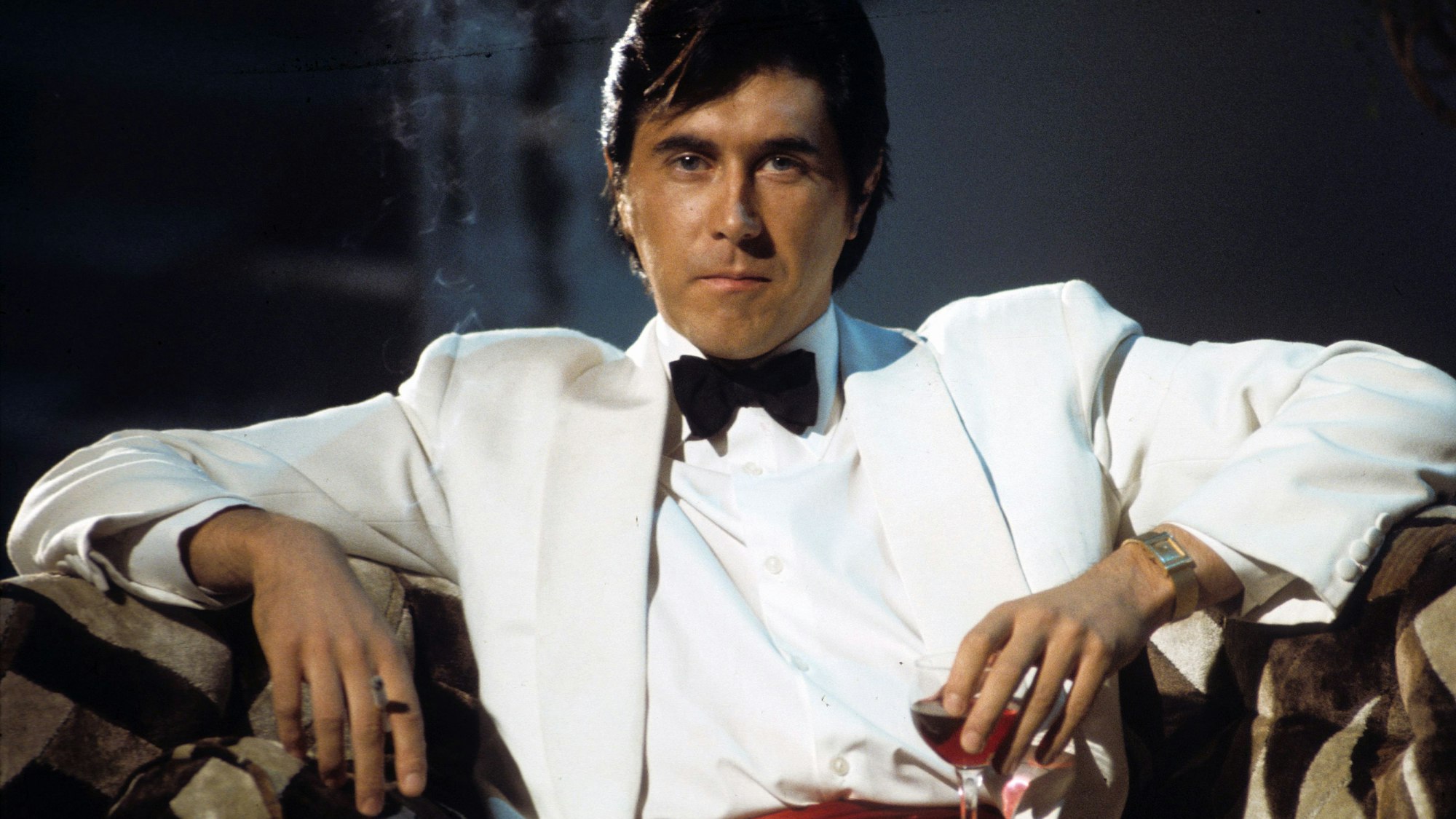

Ich seh dir in die Augen, Kleines: Bryan Ferry posiert im weißen Bogart-Smoking im Jahr 1974

Copyright: WENN/imago

Andere Bands verwüsten Hotelzimmer, pflegte man in den 70er Jahren zu scherzen, Roxy Music richten sie neu ein. Den von Bryan Ferry weniger geleiteten als glamourös in Szene gesetzten Roxys lag in der Tat nichts ferner, als dem hypermaskulinen Rockstargepränge von Zeitgenossen wie Led Zeppelin oder Aerosmith nachzueifern. Ferry, schätzte sein Freund und Ausstatter Antony Price, sei als Mann in der „Heten-Hölle“ gefangen: in beinahe jedem Sinne schwul, nur mit der sexuellen Orientierung hat es leider nicht hingehauen.

Als Kunstobjekt von eigenen Gnaden, forderte einmal ein englischer Modekolumnist, sollte Bryan Ferry eigentlich in der Tate Modern hängen. Sein Vater hatte Ponys in Grubenschächte geführt, der Sohn suchte das Licht am Ende des Tunnels. Absolvierte eine Schneiderlehre, fertigte sich Maßanzüge an, studierte an der Newcastle University Kunst, unter anderem in der Klasse des britischen Pop-Art-Pioniers Richard Hamilton.

Eine Orchidee, geboren auf einer Kohlenhalde, nennt sich Bryan Ferry

Als „Orchidee, geboren auf einer Kohlenhalde“, wird sich Bryan Ferry später beschreiben, stolz darauf, ein Held der Arbeiterklasse zu sein, wenn auch kein ganz gewöhnlicher. So wie sich David Bowie elegant zwischen den Geschlechtern bewegte, schreibt David Buckley, der Biograf beider Glamrock-Stars, changierte Ferry als fleischgewordener Bildungsroman zwischen den Klassen. Seine Vorbilder waren nicht Elvis oder Little Richard, sondern Fred Astaire, Cary Grant – perfekte Gentlemen, die aus einfachsten Verhältnissen stammten – und Humphrey Bogart, Darsteller straßenkluger Kerle, in Wahrheit ein Künstlerkind der New Yorker Oberschicht. Männer, die sich selbst erfunden, die ihre Körper in Projektionsflächen verwandelt haben.

Ferry wollte selbstredend Maler werden, doch der Besuch der Stax-Revue 1967 in London wurde zu seinem, wie er selbst sagt, Damaskuserlebnis. Der Kunststudent sah Otis Redding, Sam and Dave und Steve Cropper – Soul-Legenden in wunderbaren Showanzügen – und wusste auf einmal, dass er auch auf so einer Bühne stehen wollte.

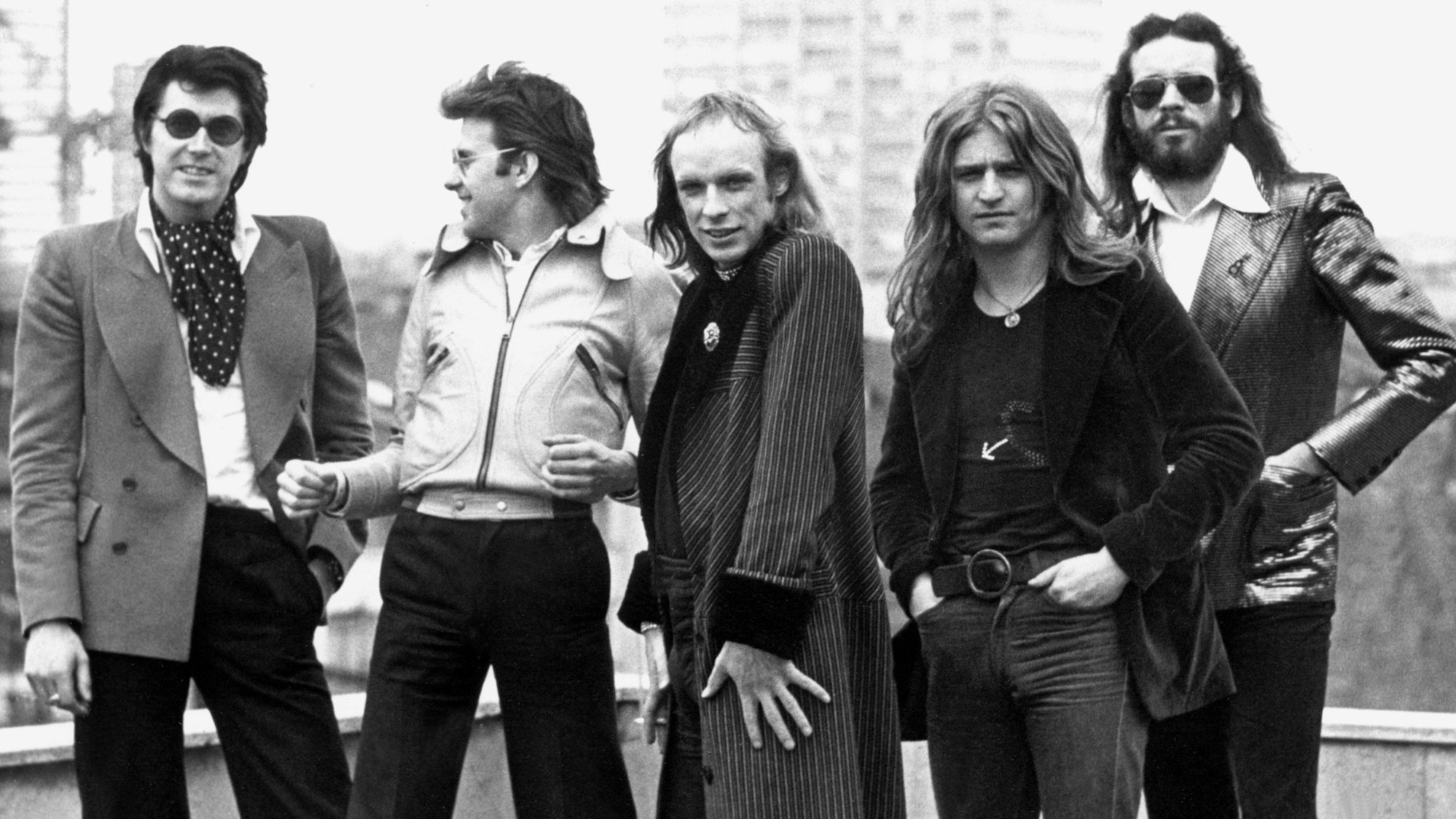

Roxy Music anno 1973: Bryan Ferry (l-r), Andy Mackay, Brian Eno, Paul Thompson und Phil Manzanera

Copyright: dpa

„Ich seh dir in die Augen, Kleines“, singt Ferry im Song „2HB“ vom ersten Roxy-Music-Album, „deine Erinnerung bleibt für immer, wird niemals verblassen.“ „2HB“, das heißt „to Humphrey Bogart“, aber die Widmung ist zugleich ein Wortwitz: 2 HB meint auch „2 Hard Black“, die Bezeichnung für den mittelharten Bleistift mit seinem ausgewogenen Gemisch aus Grafit und Ton. Ein Werkzeug, sich zeichnerisch neu zu entwerfen, zum Beispiel als Bogart-Wiedergänger im weißen Smoking, mit Materialien aus dem Bergwerk.

„Re-Make/Re-Model“, mit diesem Stück eröffnet das Roxy-Debüt, der Song ist ein postmodernes Pastiche, jedes Bandmitglied spielt ein Solo, das einen Meilenstein der westlichen Musik zitiert: „Day Tripper“ von den Beatles, Duane Eddys „Peter Gunn“, Wagners „Walkürenritt“. Dazu intoniert Ferry als völlig durchgeknallter Crooner mit ululierender Stimme ein Autokennzeichen: „CPL 593H“ stammt angeblich vom Wagen einer schönen Frau, die auf einem Festival am Sänger vorbei gebraust war, und übernimmt hier dieselbe Funktion wie die Wörter, die in kubistischen Bildern auf die wirkliche Welt verweisen.

Nach Madonna und Lady Gaga wirken Bryan Ferrys Ideen selbstverständlich

„In Every Dream Home a Heartache“, Ferrys berüchtigter Minnesang an eine aufblasbare Sexpuppe vom zweiten Roxy-Streich „For Your Pleasure“, ist die musikalische Entsprechung der berühmten Collage „Just what is it that makes today's homes so different, so appealing?“ („Was genau macht die heutigen Häuser eigentlich so anders, so attraktiv?“) seines Kunstprofessors Richard Hamilton. Das Werk aus dem Jahr 1956 gilt als erste Ikone der Pop Art und wird seitdem immer wieder zitiert, zuletzt als Vorlage von Kens „Mojo Dojo Casa House“ in Greta Gerwigs „Barbie“-Film.

Aber die Ideen, dass man einen Song als Collage aus Klang und Alltagsverweisen betrachten, und dass ein Popstar im gleichen Maße als Leinwand, Ausstellungsfläche und sein eigener Kurator agieren kann, verdanken wir vor allem Bryan Ferry. Heute, nach Madonna und Lady Gaga, erscheinen sie so selbstverständlich, dass man sie zunächst kaum beachtet, so geht das Geschäft eben und mit jedem Jahr verweisen die Songs, die Outfits, die Videos auf mehr vorangegangene Aussagen. Bis sie alles und nichts bedeuten können. Doch es waren Roxy Music, die den Zitat-Pop erfunden haben – und schon 1972 war der Akt des Zitierens wichtiger als das, was man da zitiert hatte.

Zumindest war das so, bis die endgültig letzte Zwiebelschale der Ironie von Ferrys Hautevolee-Leben abgeblättert war. Nach einer vierjährigen Pause erfand er Roxy Music mit dem Album „Manifesto“ von 1979 noch einmal neu, als ultraglattes Tanz-Outfit, als imaginäre Hochzeitsband der allerhöchsten aller High-Society-Vermählungen. Im Studio wurde der vollendete Galan zum detailverliebten Pointillist und Sound-Polierer, besessen von der paranoiden Idee, mit immer feineren Pinselstrichen und Produktionskniffen eine undurchdringlich glatte Oberfläche herzustellen, kulminierend in der achten und letzten Roxy-Platte „Avalon“.

Ein Album, das als Klangtapete für Yuppie-Apartments ebenso funktioniert, wie als romantische Geste ohne Adressaten, eine Einladung zum Stillstand. In den 90ern wird Ferry sein Geld in endlosen Studio-Stunden mit hunderten von Musikern verschwenden, er kann das Umdekorieren nicht lassen, er findet kein Maß.

Diesen Freitag feiert der elegante Mann seinen 80. Geburtstag und folgt weiterhin seinen unerreichbaren künstlerischen Idealen. Spannender als hotelzimmerzertrümmender Rock'n'Roll ist das allemal.