Das Arp-Museum Bahnhof Rolandseck erinnert an das unerhörte Scheitern der Pariser Künstlergruppe „Abstraction-Création“.

„Abstraction-Création“Ruhm allein macht noch nicht satt

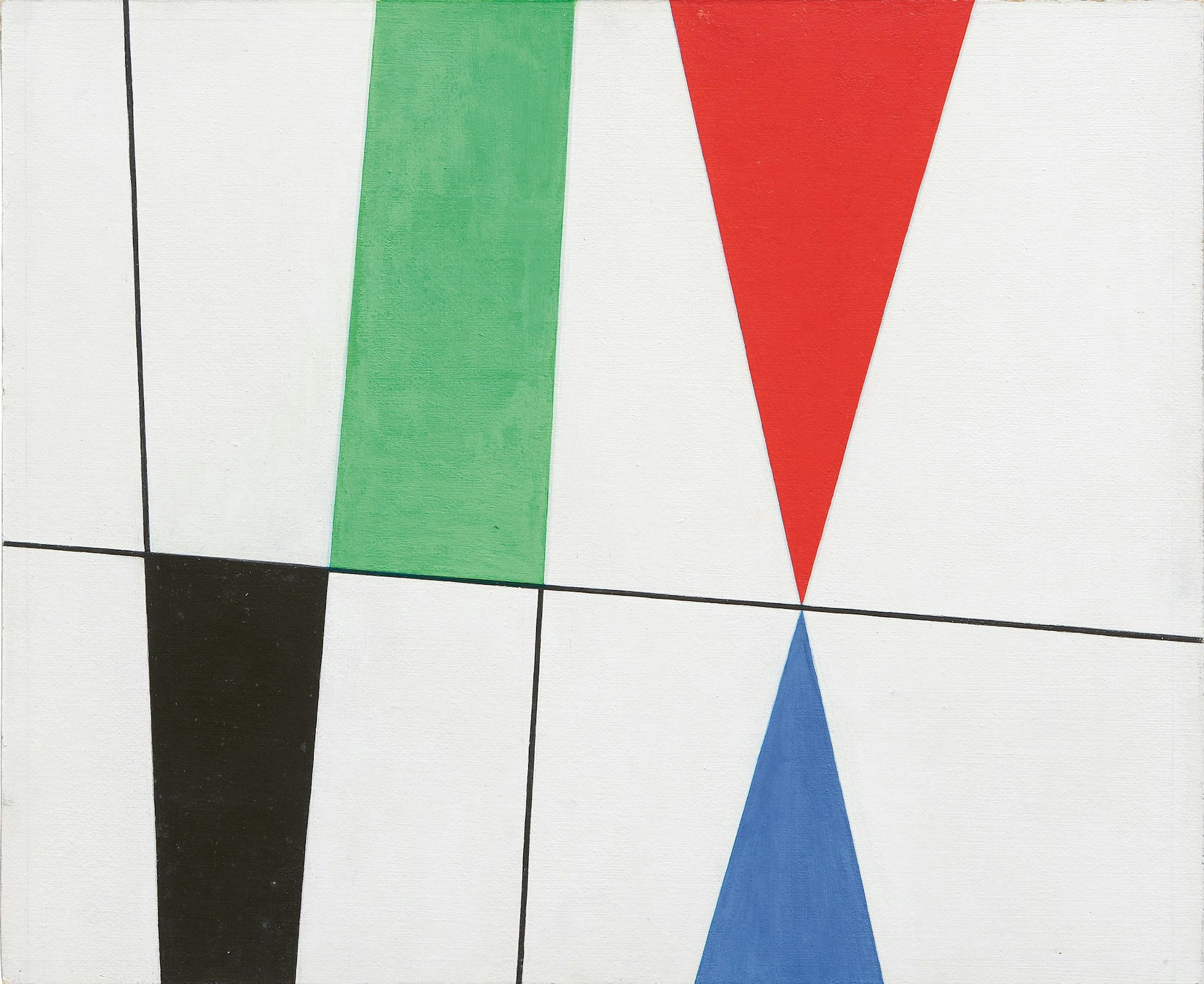

Mainie Jelletts „A composition“ (Ausschnitt) aus den 1930er Jahren ist in der Ausstellung „Abstraction-Création“ zu sehen.

Copyright: National Gallery of Ireland

„Vom Ruhm allein können wir leider nicht leben“, schrieb Sophie Taeuber-Arp im Jahr 1936 aus Paris an ihre Schwester, „sonst ginge es uns schon recht gut.“ Offenbar war die Kunst in den Nachwehen der Weltwirtschaftskrise selbst in der Hauptstadt der Moderne brotlos geworden – jedenfalls für Künstler, die der Natur wie Taeuber-Arp und ihr Ehemann Hans Arp den Rücken kehrten. Eine Galerie, die abstrakte Bilder und Skulpturen ins Schaufenster stellte, war dem sicheren Untergang geweiht.

Anfang des Jahrzehnts hatten sich die Arps an einer Selbsthilfegruppe der Hungerleider beteiligt, deren Mitgliedsliste sich wie ein Rendezvous der Klassiker liest: Piet Mondrian, Max Bill, Alexander Calder, Robert Delaunay, František Kupka, László Moholy-Nagy, um nur die bekanntesten zu nennen. Auf dem Höhepunkt der 1931 gegründeten Bewegung gehörten 90 Künstler aus beinahe 20 Ländern zur Pariser Gruppe Abstraction-Création, die sich mit verbündeten Kritikern, Sammlern und Verlegern wie ein Netz über halb Europa legte. Genutzt hat es lediglich auf lange Sicht. Bereits 1937 trennte sich die Gruppe wieder – wegen anhaltenden Streits und ausdauernder Erfolglosigkeit.

Gerade sein Misserfolg macht Abstraction-Création interessant

Gerade deswegen ist das kurze Leben von Abstraction-Création einen Rückblick wert – als Monument des Scheiterns innerhalb des scheinbar unaufhaltsamen Aufstiegs der abstrakten Malerei zum Esperanto der Moderne. Selten genug wurde er bislang unternommen – in Deutschland zuletzt vor beinahe 50 Jahren. Jetzt holt das Arp-Museum Bahnhof Rolandseck das Versäumte (oder lange Aufgeschobene) nach und zeigt unter dem Titel „Netzwerk Paris - Abstraction-Création“ 70 Werke von knapp 30 Künstlern. Ergänzt werden sie um eine kleine Auswahl zeitgenössischer Werke, mit denen die Kuratorinnen die Aktualität der Gruppe belegen wollen.

Der erste Saal der Ausstellung ist den „Neoplastizisten“ gewidmet, auch wenn sich wohl nicht alle Teilnehmer gerne hinter diesem von Piet Mondrian geprägten Begriff versammelt hätten. Auf den Leinwänden dominieren geometrische Formen und Primärfarben auf weißer Fläche, aber wer um 1931 meinte, dies sähe sich alles ziemlich gleich, der irrte sehr. Mondrian lieferte sich mit Theo van Doesburg ideologische Schlachten um die Frage, ob der gekachelte Neoplastizismus mit diagonalen Linien vereinbar sei, und Marlow Moss sicherte sich ihre Unsterblichkeit, indem sie die einzelne Linie mit einem parallelen Zwilling paarte. Gerne hätte man gesehen, wie sich die Streithälse gegen Georges Vantongerloo und Alexander Calder verbündeten. Beide sorgten mit ihren geschwungenen, womöglich sogar Blättern nachempfundenen Formen für einen poetischen Überschuss in der Liebe zur Geometrie.

Sophie Taeuber-Arps „Plans et triangles pointe sur pointe (Composition verticale)“ aus dem Jahr 1931

Copyright: VG Bild-Kunst 2025

Der Zwist war bereits im Gruppennamen angelegt: Abstraction stand für diejenigen Künstler, die ihre Werke von der Natur abstrahierten, Création für diejenigen, die sie aus dem Geist der Mathematik neu erschufen. Die Hausheiligen des Arp-Museums zählten zur ersten Kategorie: Von Hans Arp gibt es unter anderem eine schön geschwungene „Pagodenfrucht auf Schale“ zu sehen, von Sophie Taeuber-Arp eine „Vertikale Komposition“, auf der ein rotes und ein blaues Dreieck Spitze an Spitze auf einer schwarzen Diagonale balancieren. Die reine Lehre war in den Augen der Kreationisten beides nicht. Aber die ersten Jahre schweißte die geteilte Not die Gruppen innerhalb der Gruppe zusammen.

Der Zwist war bereits im Gruppennamen angelegt

Im Kern war das Unternehmen demokratisch. Man zahlte einen geringen Mitgliedsbeitrag und konnte dafür an gemeinsamen Ausstellungen teilnehmen oder das eigene Werk in der jährlich erscheinenden Gruppenzeitschrift vorstellen. Dieser Almanach war immer gleich gestaltet, das Layout sollte jeden Teilnehmer gleichbehandeln. Allerdings musste man sich „einkaufen“. Für jede Abbildung waren 170 Francs fällig, was sich wohl nicht jeder leisten konnte oder wollte. Die Einnahmen flossen in ein Verkaufslokal in der Nähe des Triumphbogens. Die Lage war gut, die Verkäufe waren es nicht.

Astrid von Asten hat Wert daraufgelegt, möglichst viele Werke zu zeigen, die sich im Almanach nachweisen lassen; in mehr als 20 Fällen ist ihr das gelungen. Ansonsten ist die Ausstellung notwendigerweise ein Sammelsurium, in dem sich manches zu ähneln beginnt, aber auch einiges heraussticht. Von Max Bill hängt ein fantastisches Relief aus Wellblech an der Wand (der kreisrunde Ausschnitt macht es zu einem negativen Spiegelei), von Otto Freundlich zwei herrlich-leuchtende, der Glasmalerei nachempfundene „Kompositionen“, und von Etienne Beothy steht eine „gefrorene Flamme“ (so ein zeitgenössischer Kritiker) aus Holz wunderbar im Raum.

Bei den Kreationisten wird es hingegen etwas dröge. Besonders üppig ist Jean Gorin im Remagen vertreten, ein französischer Künstler, der in Deutschland kaum bekannt ist. Als Mondrian-Klon der ersten Stunde hat er seinen Platz in der Kunstgeschichte verdient; auf Dauer sieht man sich aber auch an Rot-Blau-Gelb satt. Vielleicht haben die Kuratorinnen die Ausstellung deswegen in die Gegenwart verlängert – mit einem schönen Streifenfenster von Daniel Buren, Neo-Neoplastischem von Imi Knoebel oder den gestapelten Mathewürfeln von Angela Bulloch. Zu den aufregendsten Werken der Ausstellung gehören zwei abstrakte Riesenformate von Timo Nasseri, auf denen er Reptilienhaftes mit der Tarnfarbenmalerei von Kriegsschiffen kombiniert. Daneben sehen die modernen Klassiker teilweise so alt aus, wie sie hofften, niemals zu sein.

„Netzwerk Paris – Abstraction-Création 1931-1937“, Arp-Museum Bahnhof Rolandseck, Hans-Arp-Allee 1, Remagen, Di.-So. 11-18 Uhr, bis 11. Januar 2025. Eröffnung: 4. Juli, 19 Uhr. Der Katalog zur Ausstellung kostet 38 Euro.