Das Sachcomic „Gaming“ führt spielerisch durch ein halbes Jahrhundert der Videospiel-Geschichte.

Comic zur Videospiel-GeschichteUnd es hat „Pong“ gemacht

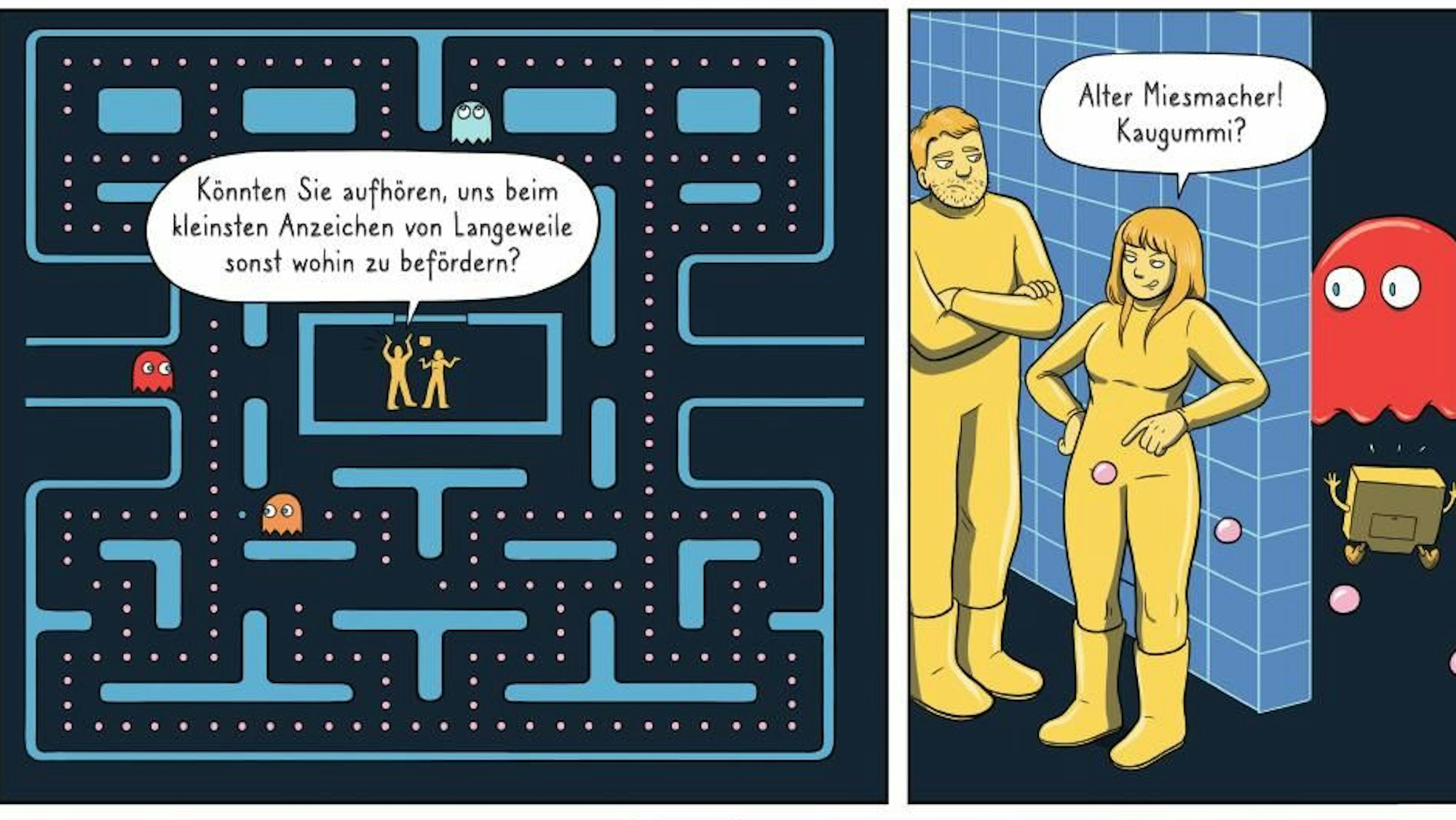

Zwei Panels aus dem Sachcomic „Gaming – Eine Pixel-Zeitreise“

Copyright: Carlsen Verlag GmbH

„Hey!“, ruft das Publikum, „Ho!“. Je lauter es ruft, desto höher steigen die weißen Balken auf der linken und rechten Seite des schwarzen Bildschirms. Zu laut oder zu leise und der Balken verfehlt den kleinen Punkt, der auf der Spielfläche hin und her titscht. Es ist 1977, das Fernsehen hat die „Telespiele“ entdeckt, ein blutjunger Thomas Gottschalk moderiert die interaktive Spielshow im Südwestfunk, ein Kuriosum der TV-Geschichte.

Gespielt wird „Pong“, eine „eingängige Simulation eines Mix zwischen Tennis und Pingpong“, so formuliert es das Sachcomic „Gaming – Eine Pixel-Zeitreise“, das im Carlsen Verlag erschienen ist. Punkt, Strich, Strich - fertig ist das Videospiel. Mit dem Abstand von fast 50 Jahren, mit Spielwelten, deren Komplexität beinahe schon an die der Wirklichkeit heranreicht, wirkt „Pong“ geradezu absurd minimalistisch. Eher wie die platonische Idee eines Computergames – und ganz bestimmt nicht wie die treibende Kraft hinter der Atari-Spielkonsole, der ersten für den Hausgebrauch.

1977 entdeckt das TV die „Telespiele“, Thomas Gottschalk moderiert

Wie viel mehr dahinter, beziehungsweise darin steckt, erfährt man im aus dem Französischen übersetzten Bande dessinée von Autor Jean Zeid und Illustratorin Émilie Rouge. Erfunden hat das Bildschirmtennis der deutsch-amerikanische Ingenieur Ralph Baer, verbessert und marktfähig gemacht von seinem jüngeren Kollegen Allan Alcorn. In dessen Version treibt ein Punktestandanzeiger den Wettbewerb voran, teilt sich die Oberfläche der Strich-Schläger, für die Spieler unsichtbar, in acht Bereiche auf: „Je näher der Ball am Ende auftrifft, desto schräger und schneller läuft er weiter und desto größer wird die Chance, einen Punkt zu machen. Pong belohnt das Risiko ... eine für die damalige Zeit einmalige Immersion.“

Zeid und Rouge tauchen als handelnde Personen ihres Comics in die Materie ein, feuern sich mithilfe eines „exotischen Impulsgewehres“ – wie so oft im Videospiel: keine Waffe, nur eine narrative Technik – durch die Zeiten und Orte des Geschehens. Reisen vom Keller eines Forschungslabors im Massachusetts Institute of Technology, in dem eine Gruppe ebenso hochbegabter wie tüftelfreudiger Studenten 1962 das allererste Videospiel entwickelt (es heißt „Spacewar!“, ein Kind des Kalten Krieges), bis zu den komplexen Erzählungen der unmittelbaren Vergangenheit.

Seite aus dem Comic „Gaming – Eine Pixel-Zeitreise“

Copyright: Carlsen Verlag GmbH

Zu alternativen Alltagswelten wie der japanischen Stadtlandschaft von „Shenmue“, dem freundlichen Bauerndorf mit sprechenden Tieren von „Animals Crossing“, oder der existenzialistischen Wüste von „Journey“. Nebenbei lernt man gut anwendbares Partywissen, zum Beispiel, dass der japanische „Puck Man“ seine Form dank einer Pizza fand, aus der sein Schöpfer das erste Stück herausgeschnitten hat – und nur zum amerikanischen „Pac-Man“ wurde, weil man schlüpfrige Wortspiele vermeiden wollte.

Jean Zeid, im richtigen Leben Videospiel-Historiker und Kurator von Gaming-Ausstellungen, liefert die Hintergründe. Statt auf Firmenhistorien liegt der Focus erfreulicherweise auf den Menschen hinter den Spielewelten, und „Gaming“ unterbreitet hier, trotz der unbestreitbaren Überzahl männlicher Entwickler, ein erstaunlich diverses Bild. Auch die Balance zwischen Nostalgie-Trip für Eingeweihte, Einführung für Neulinge und Plädoyer für die Kunstfertigkeit und den Kunstcharakter der Spiele gelingt überzeugend.

Émilie Rouge verkörpert die Ungeduld des Gamers – nicht labern, weiterspielen. Allzu nerdige Vorträge unterbricht sie mit einem Schuss aus der Impulsbüchse. Dementsprechend sprunghaft hüpfen die beiden Protagonisten von Ebene zu Ebene, das Sachcomic ist naheliegenderweise selbst ein Spiel, in dem Short Cuts vom Boom der Arcade-Spiele mit ihren wuchtigen Geräten zum jederzeit in der Hosentasche zugänglichen „Casual Game“ führen.

Selbst Menschen, die sich nie als leidenschaftliche Gamer beschreiben würden, vertreiben sich auf ihren Smartphones mit „Candy Crush“ die Langeweile. „Entgegen der landläufigen Meinung“, bemerkt Zeid, „sind die Casuals häufig Hardcore Gamer.“

Émilie Rouge, Jean Zeid: „Gaming“, Carlsen, 240 Seiten, 25 Euro