Kostümbildnerinnen zur Kölner Premiere„Wir haben uns an Russ-Meyer-Filmen orientiert“

Jana Findeklee (l.) und Joki Tewes

Copyright: Tewes-Findeklee

Köln – Jana Findeklee, Joki Tewes, Sie arbeiten bereits seit 14 Jahren zusammen als Kostüm- und Bühnenbildnerinnen. Wie hat ihre gemeinsame Arbeit begonnen?

Jana Findeklee: Wir haben beide an der Universität der Künste in Berlin studiert. Joki zuerst in der Kostümbildklasse, ich in der Bühnenbildklasse, in die Joki dann später gewechselt ist. Nach dem Studium haben wir auf die Empfehlung unseres damaligen Professors Hartmut Meyer direkt bei den Wiener Festwochen angefangen. Wir haben das Kostümbild für Frank Castorfs Inszenierung der „Jakob Lenz“-Oper von Wolfgang Rihm gemacht. Das war der Beginn unserer Teamarbeit.

Joki Tewes: Zuerst haben wir uns wie Hochstapler gefühlt. Das war eine Riesenproduktion. Wir kannten uns weder mit den Werkstätten aus, noch hatten wir Frank Castorf kennengelernt. Hartmut Meyer hat uns geraten: Ihr macht einfach einen Entwurf, lasst alles schon im Vorfeld anfertigen und dann haut ihr ihm das zum Probenbeginn um die Ohren. Genauso haben wir das auch gemacht. Haben Zigtausende von Euros ausgegeben und immer behauptet, das wäre alles abgesprochen. Wir sind also wirklich ins eiskalte Wasser gestoßen worden.

Und was sagte der Meister?

Tewes: Es ist alles gut gegangen. Wir haben wahnsinnig viel gelernt.

Findeklee: Frank Castorf schätzt das und fordert es auch ein, dass man sehr autark arbeitet. Er hat zu uns gesagt: Wenn ihr gut sein wollt, müsst ihr zu 90 Prozent eures machen und euch nicht einschüchtern lassen. Das so zuzulassen, das macht ihn zu einem so großen Künstler.

Zur Person

Jana Findeklee und Joki Tewes bilden seit 2007 ein Kostüm- und Bühnenbild-Team. Sie arbeiten regelmäßig mit Frank Castorf, Sebastian Baumgarten und Dani Levy zusammen. Für ihr Kostümbild zu Stefan Bachmanns „Wilhelm Tell“ gewannen sie 2018 den deutschen Theaterpreis.

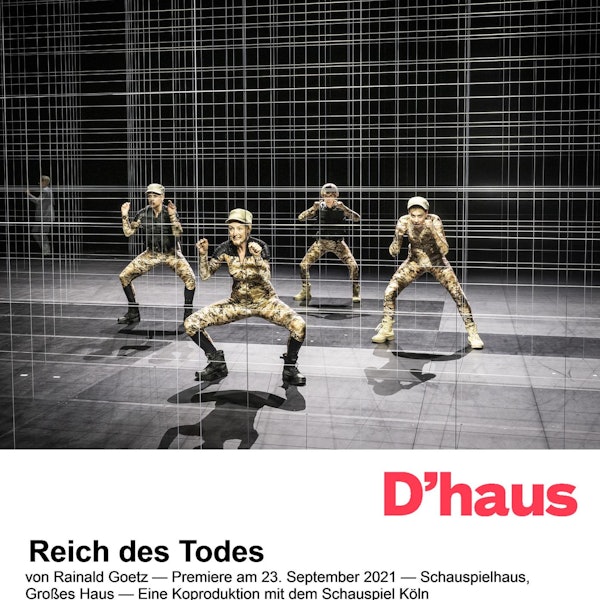

Stefan Bachmanns hochgelobte Inszenierung von Rainald Goetz ’ neuem Stück „Reich des Todes“ ist eine Co-Produktion mit dem Düsseldorfer Schauspiel. Die Kölner Premiere findet am 30. Oktober statt. Weitere Termine in Köln: 31. 10.; 14. 11.; 12., 29. 12., Depot 1, 140 Min.

Aber so lässig geht doch nicht jeder Regisseur oder jede Regisseurin vor?

Findeklee: Nein, aber das hat uns schon sehr geprägt. Wir haben dann fünf Arbeiten in dieser Konstellation gemacht und darüber andere Theatermacher kennengelernt.

Wie setzt man sich bei denen durch?

Findeklee: Wir arbeiten sehr konkret am Text, stellen Figurinen her. So visualisieren wir unsere Haltung zum Stück, gehen dann ganz klassisch in Konzeptionsgespräche mit den Regisseuren und Regisseurinnen.

Tewes: Das Textstudium ist nicht immer einfach. Ein Jelinek-Text etwa lebt erst, wenn ihn die Schauspieler und Schauspielerinnen sprechen und es ist schwierig, sich da durchzuwursteln. Wir brauchen das aber, um überhaupt unsere eigene Lesart, unsere Stellung zu dem Stoff zu gewinnen. Mit der kann die Regie dann umgehen, oder man kann sich aneinander annähern.

Gruppenzwang hilft

Ein Theaterklassiker ist ja der Schauspieler, der sich über das Kostüm beschwert, dass er oder sie tragen soll. Wie verständigen Sie sich da?

Tewes: Dadurch, dass wir meistens sehr geschlossene Welten herstellen, kann das schwierig werden. Wenn etwa ein Spieler sagt, er will nichts aus Strick, wenn alle gestrickte Sachen tragen. Das funktioniert aber oft wie ein Gruppenzwang, wo man auch dazugehören möchte. Ansonsten versuchen wir, sehr diplomatisch vorzugehen. Da muss man viel psychologische Betreuungsarbeit leisten. Das A und O ist, die Leute für sein Konzept zu gewinnen. Denn erst dann kann das Kostüm durch die Spieler und Spielerinnen zum Strahlen kommen.

Wenn aber doch mal etwas geändert werden muss?

Findeklee: Geht es meistens um konkrete Anpassungen wie Schnittformen, wenn etwa jemand nicht gerne seine Beine zeigen möchte. Oder sich von einer Maske beengt fühlt. Es geht eigentlich nie um die Optik, sondern um das Tragegefühl. Manche wollen auch die Einengung, wollen noch mehr eingeschnürt sein.

Tewes: Wir hatten einmal versehentlich aus dem Fundus Schuhe in zwei unterschiedlichen Größen rausgesucht. Der Schauspieler machte mich nach ein paar Tagen Proben darauf aufmerksam. Aber als ich ihm andere Schuhe holen wollte, sagte er: Ne, lass das mal, ich finde es ganz gut, dass die Figur zwei unterschiedlich große Schuhe anhat.

Alltagskleidung unerwünscht

In Köln kann man viele Ihrer Arbeiten in den Inszenierungen von Stefan Bachmann sehen. Da muss man gar nicht mehr ins Programmheft gucken, man erkennt schon, wer es gemacht hat. Verfolgen Sie bewusst einen bestimmten Stil?

Tewes: Man sagt uns auf jeden Fall nach, dass wir einen bestimmten Stil haben. Wir sind sehr an bestimmten Materialien interessiert. Natürlich ändert sich dieser Stil je nach Regisseur, auch weil die Stücke dann ein bisschen anders sind. Aber so ein bestimmter Duktus, der ist im Lauf der Jahre herangewachsen, das lässt sich gar nicht vermeiden.

Ein Regisseur, der an einer eher alltäglichen Kleidung interessiert ist, würde sich wahrscheinlich gar nicht erst an Sie wenden?

Findeklee: Ja, das ist so. Mittlerweile suchen uns die Leute explizit deshalb aus, weil wir ein eher expressiver unterwegs sind. Das hat eine andere, größere Bühnenwirkung. Wer etwas Heruntergedimmtes haben möchte, der sucht sich andere Leute. Das macht es ja erst zu einer Kunst. Könnte man alles machen, wäre es eine Dienstleistung.

Sprechen wir über Rainald Goetz' „Reich des Todes“. Was waren Ihre ersten Ideen zum Stück?

Findeklee: Es ist schon ein sehr anspruchsvoller Text. Einerseits der politische Hintergrund mit 9/11 und dem Bush-Kabinett, andererseits künstlerisch überhöht. Rainald Goetz spinnt das ja assoziativ in viele Sphären hinein weiter – in die Weimarer Republik, zum Marquis de Sade. Unsere Hauptaufgabe war: Mit welchen Bildern arbeiten wir überhaupt? Wir können und wollen nicht alles bedienen. Die reine Illustration ist selten der beste Weg. Das Bühnenbild von Olaf Altmann mit den Nylonfäden stand bereits. Das war erstmal eine abstrakte Welt, die gab kein konkretes Bild vor. Also mussten wir diese Bilder setzen. Stefan Bachmann hatte schnell diese grundsätzliche Idee, das Stück ausschließlich mit Schauspielerinnen zu besetzen. Darin haben wir ihn sehr bestärkt. Weil es in dem Stück um männliche Machtstrukturen geht.

Das könnte Sie auch interessieren:

Tewes: Wir suchten dann nach der klassischen Politiker-Uniform für diese Frauen, und sind auf die Nadelstreifen des Stresemann-Anzugs gekommen, der war der Politiker-Anzug schlechthin. Das haben wir noch verstärkt: Wenn man einen normalen Nadelstreifen-Anzug nimmt, kann man den in der zweiten Reihe schon nicht mehr erkennen. Wir haben Stoffe gekauft, auf die wir in mühevoller Kleinstarbeit Nadelstreifen draufmalen ließen.

Findeklee: Das passte gut zum Nylonnetz von Olaf Altmann. Wir wollten dieses Uniforme, die Schauspielerinnen sollten vom Look her nicht zu individuell wirken, das haben wir dann für dieses Militärbild in Abu Ghraib übernommen.

Tewes: Auch da haben wir uns dafür entschieden, nicht einfach die Uniformen der Folterer zu zeigen, sondern eine Übersetzung zu finden, Anzüge mit Camouflage-Muster und Lack-Elementen.

Die haben eindeutig Fetisch-Charakter.

Findeklee: So ist es von Rainald Goetz geschrieben. Wir nehmen an, er kritisiert damit diese sehr vulgäre Sprache wie sie zum Beispiel Quentin Tarrantino verwendet. Wir haben uns an Russ-Meyer-Filmen wie „Faster Pussycat, kill, kill!“ orientiert.

Tewes: Stefan Bachmann hat noch die Idee mit den Rokoko-Elementen mit reingebracht, mit dem Marquis de Sade. Auch das Rokoko hat dieses extrem Vulgäre und wir wollten auch dort das Thema Männlichkeit-Weiblichkeit aufnehmen, also haben wir aus diesen Kleidern Riesen-Vulven gemacht und die einzige männliche Figur hat entsprechend einen phallischen Justaucorps an. Macht und Sexualität, das sind eben zwei Themen, die sich bedingen.