Bestseller-Autor Daniel Glattauer über seinen Roman „In einem Zug“, die Notwendigkeit, ins Gespräch zu kommen und alte, weiße Männer.

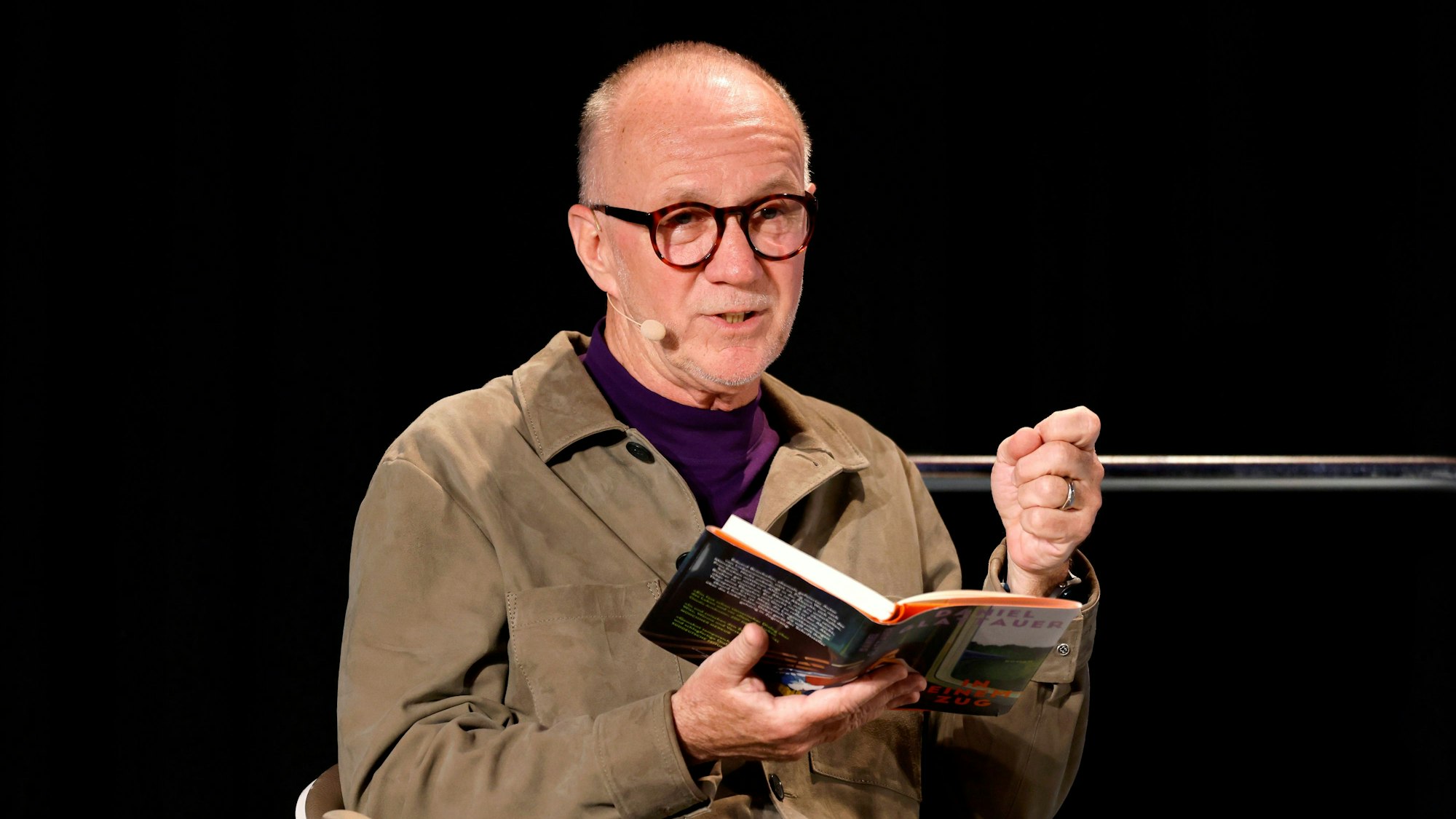

Schriftsteller Daniel Glattauer„Meine Figuren sind immer auch schwach“

Daniel Glattauer

Copyright: IMAGO/Panama Pictures

Herr Glattauer, in Ihrem erfolgreichen Roman „In einem Zug“ treffen sich ein Schriftsteller und eine Therapeutin bei einer Zugfahrt und kommen ins Gespräch. Haben Sie im Zug schon mal länger mit jemandem gesprochen, den Sie vorher nicht kannten?

Ins Gespräch bin ich schon mal gekommen. Meistens gibt es irgendeinen Anlass, zum Beispiel eine Vollbremsung. Irgendetwas, worüber man eine Verschworenheit entwickelt. Natürlich geht es auch um Sympathie, aber man darf den anderen nicht täuschen. Bei zu großer Höflichkeit läuft man Gefahr, in ein Gespräch zu kommen, aus dem man nicht mehr herauskommt, obwohl man eigentlich mit dem Menschen nicht reden will. Da bin ich aber mit fortschreitendem Alter, glaube ich, unhöflich genug. Wenn ich nicht will, dann will ich nicht. Das merkt man dann auch.

Sind Sie dann also gut im Smalltalk oder nicht?

Nein, im Smalltalk bin ich schlecht. Auch im Freundeskreis einfach über irgendwas zu reden, langweilt mich zu Tode. Am liebsten rede ich über etwas, das einen selbst betrifft. Es geht nicht um Indiskretion, aber es muss ein Thema sein, dass irgendwie Gewicht hat. Natürlich ist es aktuell unvermeidbar, dass man auch über Politik und Wirtschaft, über Trump und Putin und über diese ganzen Irren der Welt spricht. Solche Themen sind schon auch spannend, aber ich habe es am liebsten, wenn es persönlich wird, wenn man über Dinge redet, die wirklich das eigene Leben betreffen.

Viel Kommunikation findet heute vor allem im Digitalen statt. Ist es eine Kunst, die uns verloren gegangen ist, einfach mal einen echten Dialog zu suchen, bei dem man sich in die Augen schauen kann?

Genau das ist eine Botschaft des Romans. Ich glaube auch, dass wir schon fast am Beginn einer Erschöpfungsphase sind, was dieses Onlinewesen betrifft. Die Leute wollen wieder persönlich reden. Man merkt, wie wohltuend es ist und welchen Unterschied es macht. Es geht einem nachher gut, selbst wenn es gar nicht um einen selbst geht. Man muss auf den anderen Menschen eingehen, das geht nur im persönlichen Kontakt. Das kann man schriftlich nur bis zu einem gewissen Grad.

Ich glaube auch, dass wir schon fast am Beginn einer Erschöpfungsphase sind, was dieses Onlinewesen betrifft

Sie glauben, da verschiebt sich etwas?

Ich merke es im Freundeskreis, auch bei den Kindern. Man sieht ja diese müden Gesichter, wenn die Jugendlichen ständig in ihr Handy schauen. Wenn es dann mal ein erfrischendes Gespräch zu Themen gibt, die für sie interessant sind, merke ich, wie sie sich rausreißen lassen. Das ist so viel besser. Das rein Digitale hat eine Pause verdient, und ich glaube, es ist bald so weit.

Viele Menschen verbinden Sie mit Liebesgeschichten wie in „Gut gegen Nordwind“. In „Die spürst du nicht“, dem Roman, der diesem voranging, haben Sie sich aber mit der Flüchtlingsthematik auseinandergesetzt. Haben Sie in Zeiten wie diesen das Gefühl, sich stärker politisch positionieren zu müssen?

Ich positioniere mich in Gesprächen, aber beim Schreiben geht es mir nicht so sehr ums Positionieren. Ich überleg mir nicht, dass ich jetzt mal dieses Genre bedienen möchte. Es ist immer eine Idee da, bei der ich mich frage, ob ich mit meinen Mitteln daraus ein gelingendes Buch machen kann. „Die spürst du nicht“ war - eher untypisch für mich - eine gesellschaftspolitische, kritische Thematik.

Wie kam es dazu?

Im Grunde hatte ich nur diese Ausgangssituation: Ein Flüchtlingskind ertrinkt im Pool einer reichen Familie. Was das dann alles mit sich bringt, hat sich durchs Schreiben ergeben. Ich schreibe aber auch nicht bewusst über Liebe. Es geht um Beziehungen, und ich finde es einfach spannend, wenn Menschen sich kennenlernen. „Gut gegen Nordwind“ ist zu meiner großen Überraschung eine totale Liebesgeschichte geworden. Bei „In einem Zug“ war klar, dass die beiden Personen nicht zueinanderfinden werden. Ich identifiziere mich ja auch mit ihm. Und dann der ältere Schriftsteller, der sich mit der jüngeren Frau einlässt. Klischeehafter geht es ja gar nicht mehr. Das hätte ich nie geschrieben.

Sie haben in einem Interview gesagt, 78,5 Prozent von Ihnen stecke in Ihrer Hauptfigur Eduard Brünhofer. Ist er die Figur, die die größten Ähnlichkeiten mit Ihnen hat?

Es steckt sehr viel von mir und meiner Beziehung drinnen, darum habe ich das Buch ja auch meiner Frau gewidmet. Das ist kein Geheimnis. Ich bin ein Verfechter der Langzeitbeziehung. Das habe ich mit ihm gemein. Jeder soll das machen, wie er möchte, aber für mich ist es die Durchs-Leben-Gehen-Beziehung. Natürlich schaue ich auch mit Selbstironie auf eine gewisse Selbstverliebtheit bei ihm. Es war ein Vergnügen, das zu schreiben.

Ist Selbstironie wichtig, um nicht dem Klischee des alten, weißes Mannes zu entsprechen?

Ja. Wenn ich in den Spiegel schaue, könnte ich meinen, ich bin auch so einer. Aber das ist nur das Optische. Ich bemühe mich wirklich, nicht so zu sein, was man damit verbindet, nämlich jemanden, der eine gewisse Machtposition hat und diese ausnutzt. So fühle ich mich überhaupt nicht, mit dem Begriff Macht kann ich wenig anfangen. Ich bin mit relativ schmalen Schultern durchs Leben gekommen. Ich möchte kein Angeber sein, da bin ich lieber ein bisschen zu bescheiden.

Mit dem Begriff Macht kann ich wenig anfangen. Ich bin mit relativ schmalen Schultern durchs Leben gekommen

Sie wollten keine klischeehafte Liebesgeschichte erzählen, aber zwischenmenschliche Beziehungen sind schon das, was Sie am meisten interessiert, oder?

Sie sind einfach ein gutes Thema. Ich rede auch mit Freunden und Kollegen am liebsten darüber - ohne den anderen auszuhorchen. Es ist schön, wenn jemand das Vertrauen hat, private Beziehungsgeschichten zu erzählen. Und ich glaube, dass ich ein sensibler Zuhörer bin, weil es mich auch wirklich sehr interessiert. Ich gebe keine großen Ratschläge, aber Beziehungen sind das Wichtigste, das wir im Leben haben. Alleine ist man gar nichts. Alleine ist man niemand.

Dennoch gibt es auch in Beziehungen oft eine große Sprachlosigkeit.

Es klingt nach einem Klischee, aber leider ist das Wesen eines Klischees, dass es einen wahren Hintergrund hat: Zumindest in meiner Generation und auch bei den etwas Jüngeren können und wollen gerade Männer nicht über Gefühle reden. Es gibt natürlich genügend Ausnahmen. Aber es geht auch gesellschaftspolitisch in eine falsche Richtung. Schwäche ist verboten. Wir sind aber alle schwach. Meine Figuren sind immer auch schwach. Einen reinen Winner-Typen darzustellen, ist unecht, aber momentan werden Schwächen kaschiert. Das, was ich als Angeberei bezeichne, gilt momentan das Zeichen von Stärke, auch in der Politik. Wer sagt: „Ich bin der Beste!“, bekommt auch noch Applaus. Das ist unglaublich.

Wir sehen ja auch an Politikertypen wie Trump oder Putin, dass das verfängt.

Das ist eben dieser Teufelskreis. Die Leute fühlen sich selbst schwach und trauen deshalb dem vermeintlich Starken zu, alles gutzumachen. Momentan sind diese Starken an der Macht und werden weiterhin für große Unruhe sorgen, aber vielleicht kommen die Menschen doch bald drauf, dass wir solche Leute nicht brauchen. In der österreichischen Politik hat es diesen Effekt gegeben. Die Mehrheit der Österreicher will keine blaue Regierung haben. Wir haben uns etwas entfernt von diesen Antidemokraten wie Viktor Orbán. Ich glaube, man kommt da nur in einer Kettenreaktion raus.

Trauert der Schriftsteller Daniel Glattauer manchmal dem Journalisten Daniel Glattauer nach, der Sie ja lange waren, wenn es um solche politischen Fragen geht?

Nein, eigentlich nicht. Ich möchte nicht in der Öffentlichkeit sein. Man glaubt das vielleicht nicht, weil ich mich sehr gut überwinden kann, dann bin ich durchaus öffentlich und man hört mir zu. Aber die meiste Zeit will ich es nicht. Da sind auch Ängste. Als Journalist ist man auch in der Öffentlichkeit. Und ich schreibe am liebsten etwas, das auch nur diejenigen lesen, die es wirklich lesen wollen. Ich möchte wirklich Freude machen mit dem, was ich schreibe. Ich habe keine große Mission, man soll sich vergnügen und vielleicht mal ein paar gescheite Gedanken aufgreifen. Mehr ist es nicht.

Daniel Glattauer, geboren 1960 in Wien, war 20 Jahre Journalist beim „Standard“. Mit „Gut gegen Nordwind“ (2006) gelang ihm der schriftstellerische Durchbruch. Es folgten weitere erfolgreiche Romane. Seine Bücher wurden in mehr als 40 Sprachen übersetzt und verkauften sich weltweit millionenfach. Er verfasste zahlreiche Theaterstücke. Sein jüngster Roman „In einem Zug“ (DuMont, 208 Seiten, 23 Euro) ist ebenfalls ein großer Bestseller.