Der texanische Theatervisionär misstraute der Sprache und der Natürlichkeit und verzauberte das Publikum mit nie zuvor gesehenen Bildern.

Tod einer TheaterlegendeSeinen größten Erfolg feiert Robert Wilson in Köln

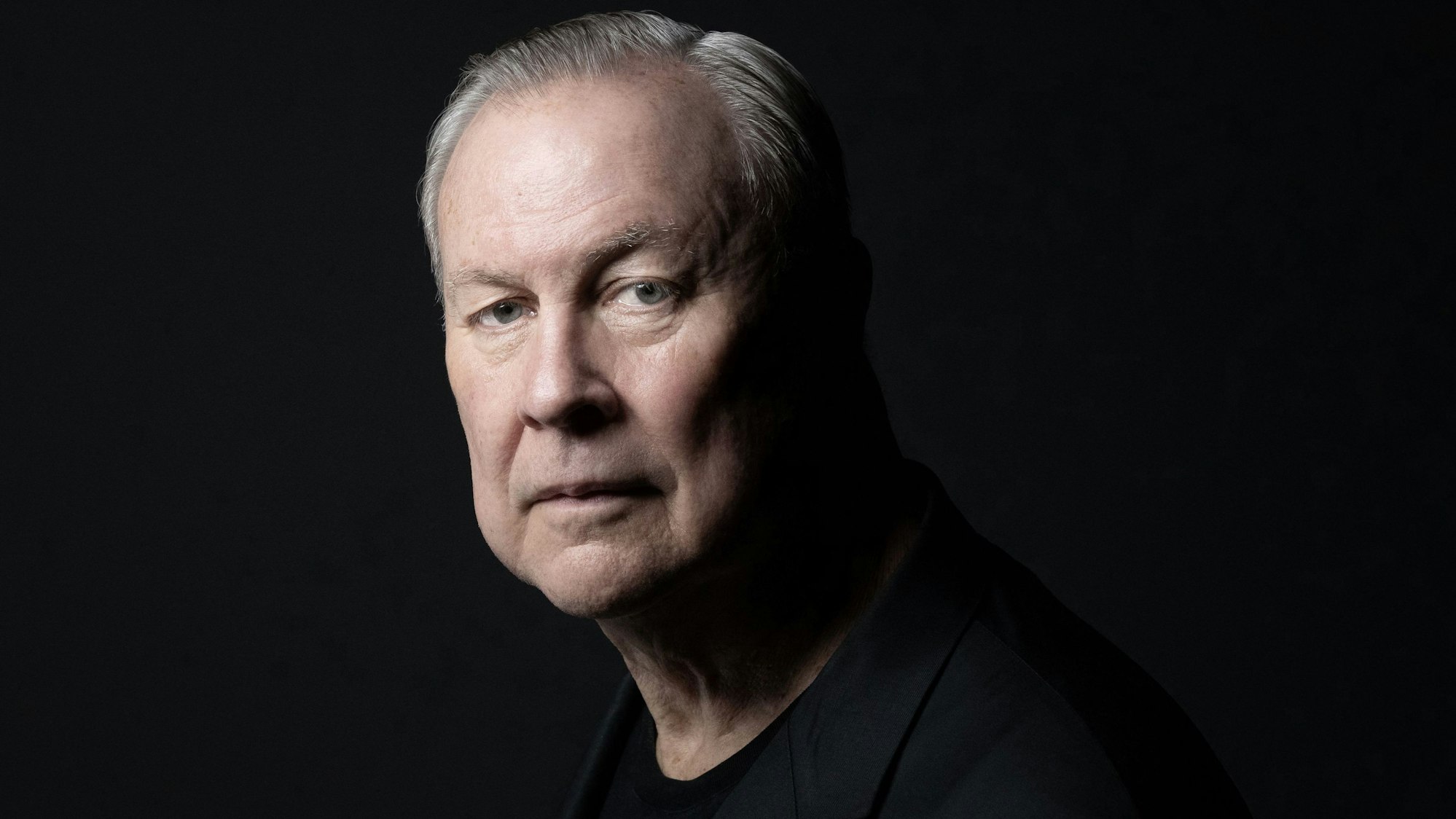

Der US-amerikanische Theaterregisseur Robert Wilson ist mit 83 Jahren gestorben.

Copyright: Joel Saget/AFP/dpa

Nein, so etwas hatte man in Köln noch nicht gesehen. Zwei silberne Astronauten baumeln und klettern, scheinbar schwerelos, an spindelig dünnen, hoch aufragenden Leitern. Endlos wiederholt sich ein auf- und absteigendes Orgelmotiv von Philip Glass. Voltaire sitzt am Sekretär und sinniert über die beste aller Welten. Die kleine Dorothy und der Zinnmann haben sich aus Oz an den Offenbachplatz verirrt.

Dann betritt Friedrich II. die Bühne, ein Gott des Krieges in der Gestalt der zartgliedrigen Schauspielerin Ingrid Andree: „Der Mensch ist ein Zufall, eine bösartige Wucherung“, antwortet der Preußenkönig seinem einstigen Philosophielehrer in den Worten Heiner Müllers. Der Krieg als Abwehrreaktion des planetaren Immunsystems?

Zeitlupenhafte Langsamkeit der Bilder

Aber das ist schon Interpretation, das kommt später. Das Publikum im Schauspielhaus staunt erstmal, richtet sich in der zeitlupenhaften Langsamkeit der Bilder ein, in den sich überlappenden, sinnentkleideten Wortfetzen. Was will uns die tauchende Schildkröte sagen? Was die zeltenden Soldaten aus dem amerikanischen Bürgerkrieg, die weiße Eule, die still auf einem Ast ruht, der in die Waagrechte gekippte Abraham Lincoln? Die Postmoderne war in Köln angekommen.

Es ist der 19. Januar 1984, die Uraufführung des Kölner Teils von Robert Wilsons gigantischer, nie vollendeter Sprechoper „The CIVIL warS“. Drei Wochen lang hatte der Kölner Intendant Jürgen Flimm sein Haus schließen lassen, um den großen Texaner in höchster Konzentration proben zu lassen.

Das Ergebnis ist eine Sensation, ein Erlebnis von einer Artifizialität, die man im literarisch geprägten deutschsprachigen Theater zuvor weder für möglich noch für überhaupt nötig gehalten hätte: Schauspieler, die wie Gliederpuppen zappeln, oder in einer bizarren Geste verharren – gerne einem vor Entsetzen weit geöffneten Mund, als wären sie ein Standbild aus einem expressionistischen Stummfilm oder einer von Francis Bacons ebenso ungehört schreienden Päpsten. Akteure, die von rechts nach links die Bühne queren, als wären sie auf Holzstäbchen geklebte Scherenschnitte. Die niemals miteinander sprechen und oft noch nicht einmal mit eigener Stimme. „Sprache ist ein Virus aus dem Weltall“, hatte William S. Burroughs geschrieben, mit dem Wilson äußerst erfolgreich beim „Black Rider“ zusammenarbeitete. Kein zweiter Theatermacher misstraute der Sprache so gründlich. Seine Inszenierung begann er nicht mit Textbüchern, sondern mit kritzeligen Skizzen.

Sätze so lange wiederholen, bis ihnen der Dämon des Sinns entflieht

Die Schauspieler, so sie nicht gleich stumm bleiben mussten, ließ er Sätze so lange wiederholen, bis endlich der Dämon des Sinns aus ihnen herausfuhr. Seine Bühnenfiguren sind Bewohner einer Gegenwelt, in der selbst die Gesetze der Physik dem Willen eines allmächtigen, diktatorischen Marionettenspielers unterworfen sind. Naturalismus sei langweilig und verlogen, sagte Robert Wilson, weshalb er eigentlich das Theater, jedenfalls den größten Teil davon, hasse: „Auf der Bühne zu stehen, ist etwas Künstliches.“ Um seine Regiehandschrift zu erkennen, genügten wenige Sekunden.

Auf Proben griff der sonst so leise Amerikaner auch gerne zum altbewährten Mittel des Niederbrüllens. Wer nicht in seine Vision passte, wurde passend gemacht. Die besten Schauspieler und die stärksten Persönlichkeiten aber fanden in der Wilson'schen Zwangsjacke zu neuer, ungekannter Freiheit. Wie Hannelore Lübeck, seit Anfang der 1970er im Kölner Ensemble, die in „The CIVIL warS“ sieben kleine Rollen übernimmt und dafür von der Fachzeitschrift „Theater heute“ zur „Schauspielerin des Jahres“ gekürt wird. Wie Angela Winkler, Isabelle Huppert, Marianne Hoppe und Michel Piccoli. Oder wie Christian Friedel, Protagonist in zwei Wilson-Arbeiten am Düsseldorfer Schauspielhaus, in „Der Sandmann“ und „Dorian“.

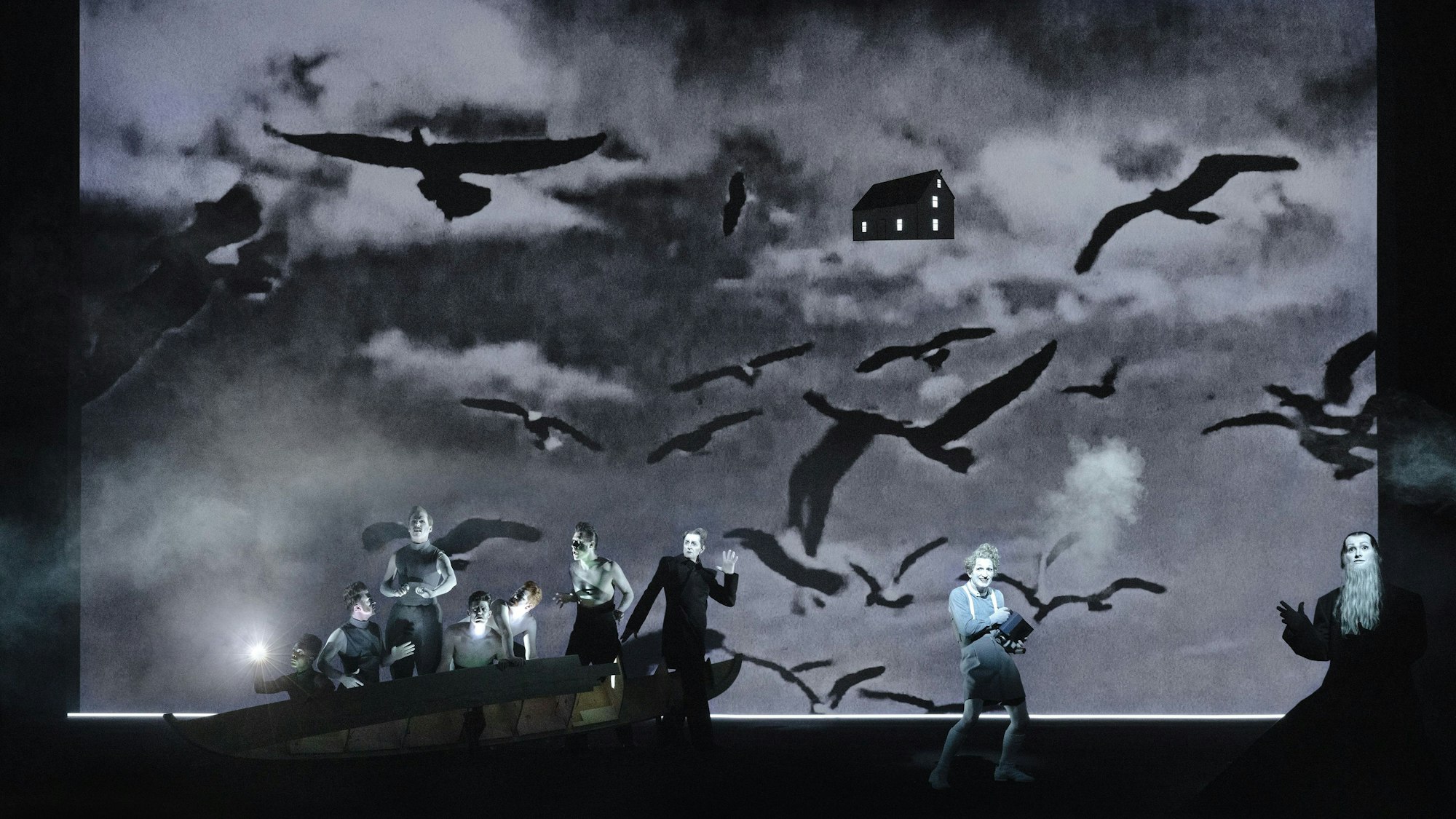

Szene aus Robert Wilsons „Moby-Dick“ am Düsseldorfer Schauspielhaus, eine seiner letzten Inszenierungen.

Copyright: Lucie Jansch

Als Kind in Waco, Texas, erzählte Wilson oft, habe er schwer gestottert, fühlte sich fremd und verloren in der Welt seiner Eltern. Die distanzierte Mutter und der stockkonservative, streng religiöse Vater hatten kein Verständnis für den stillen, seltsamen Jungen, der bald seine Homosexualität entdeckte. Rettung verhieß die Ballettlehrerin Byrd Hoffman. Die über 70-Jährige lehrte den 17-Jährigen, sich in größtmöglicher Versenkung und mit unendlicher Langsamkeit zu bewegen und sich auch beim Sprechen viel Zeit zu lassen. Das Stottern verschwand, später taufte Wilson seine erste Performancegruppe „Byrd Hoffman School of Byrds“.

Dass man seine Arbeiten ziemlich exakt als theatrale Umsetzung dieser Therapie deuten kann, lässt freilich ein wenig an der autobiografischen Erklärung zweifeln. Der junge Wilson rettete sich nach New York, wendete sein therapeutisches Wissen in Theaterarbeiten mit behinderten Kindern an, inszenierte ein Ballett mit Patienten in Eisernen Lungen, adoptierte sogar – zum Entsetzen seines Vaters – einen gehörlosen schwarzen Jungen. Von ihm, sagte Wilson, habe er noch einmal neu zu sehen gelernt. Seine frühen Bühnenexperimente waren oft von extremer Dauer, zwölf Stunden veranschlagte er für „The Life and Death of Joseph Stalin“, ein Werk, das er für ein Festival in Teheran inszenierte, zog sich über 168 Stunden hin. Das Frühwerk kulminierte Mitte der 1970er in seiner (nur fünfstündigen) Inszenierung der Philip-Glass-Oper „Einstein on the Beach“.

Um die in New York zeigen zu können, musste er die Metropolitan-Opera an einem spielfreien Tag mieten, in Europa und speziell in Deutschland durfte sich Wilson willkommener fühlen. Auf den Kölner Durchbruch folgten unter anderem der berühmte „The Black Rider“ zur Musik von Tom Waits und „Time Rocker“ mit Songs von Lou Reed, beide am Hamburger Thalia Theater. Trotz seines ästhetischen Solipsismus schätze Wilson die Zusammenarbeit mit Großkünstlern anderer Sparten, von Herbert Grönemeyer bis Lady Gaga.

Eine seiner letzten Arbeiten realisierte er vergangenen Herbst in Düsseldorf mit „Moby-Dick“, den gewaltigen Melville-Roman hatte er auf wenige Phrasen verdichtet und um ein Happy End ergänzt. Man kann den Wal besiegen und überleben, schien Robert Wilson zu sagen.

Am Donnerstag ist er im Alter von 83 Jahren nach kurzer Krankheit in Water Mill, wo er eine Art Warhol'sche Factory betrieb, im US-Staat New York gestorben.