Ein neues, vollautomatisiertes Verpackungs- und Abgabe-System verändert in der Kölner Uniklinik die Medikamentenausgabe. Für den Patienten bedeutet das vor allem mehr Sicherheit.

ArzneimittelWas passiert, ehe das Medikament in der Kölner Uniklinik am Patientenbett landet

In der Uniklinik-Apotheke lagern 3000 verschiedene Medikamente. Jährlich wird etwa ein Wert von 165 Millionen Euro damit umgesetzt.

Copyright: Alexander Schwaiger

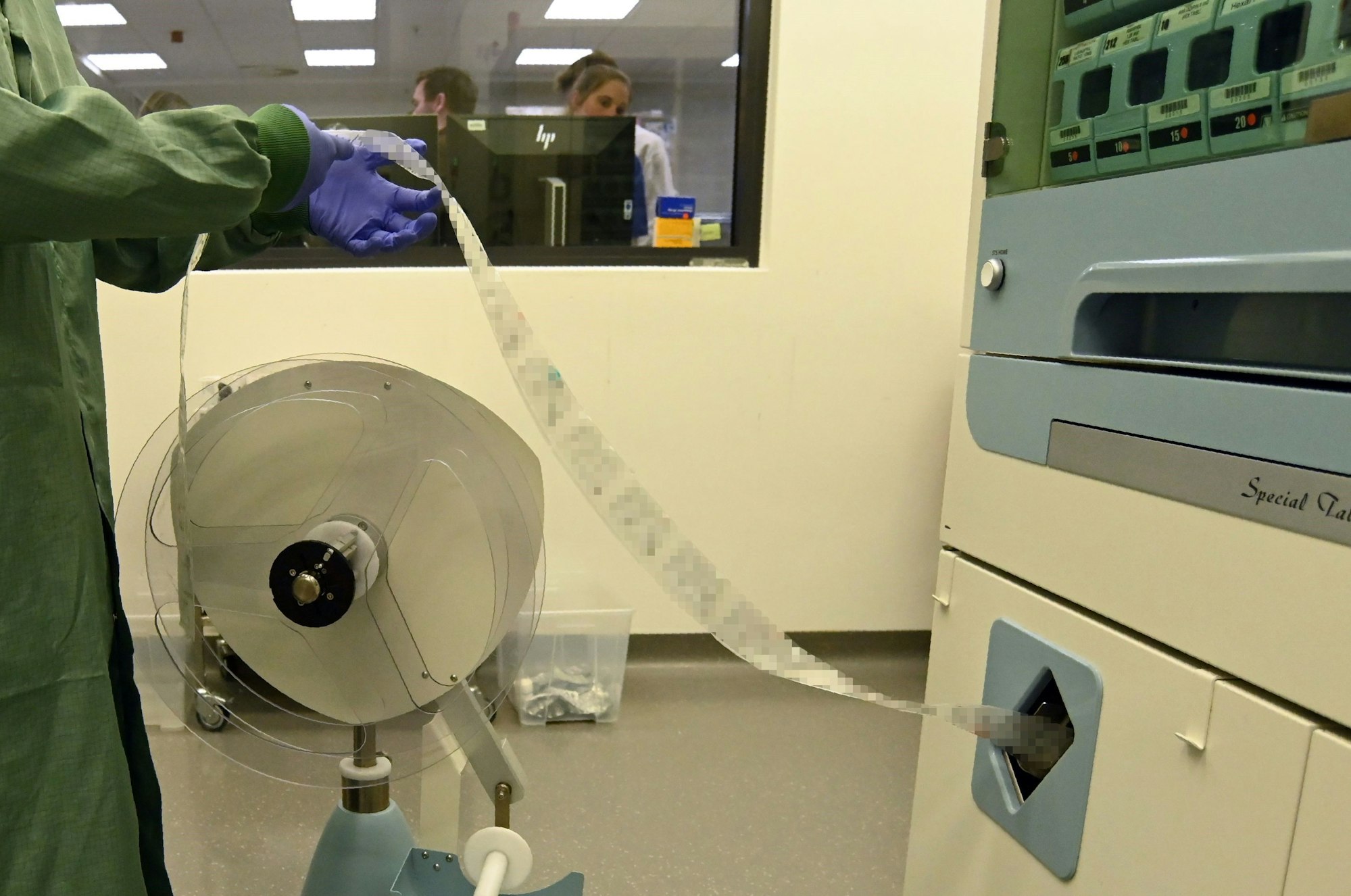

Alles sieht aus wie im Kino, wenn der Vorführer die Filmrolle eingelegt hat, alle Gäste sitzen und die Vorstellung gleich beginnt. Aber hier geht es nicht um cineastischen Zeitvertreib, sondern um die Arzneimittelversorgung einer ganzen Klinik. Mehrere Meter perforiertes Plastikband rattert von der Spule, alle paar Zentimeter schlüpft eine kleine Pille aus einem der mannshoch gestapelten Plastikkanister in die durchsichtigen Täschchen. Gleichzeitig druckt die Maschine Name und Daten auf die Tütchen-Girlanden.

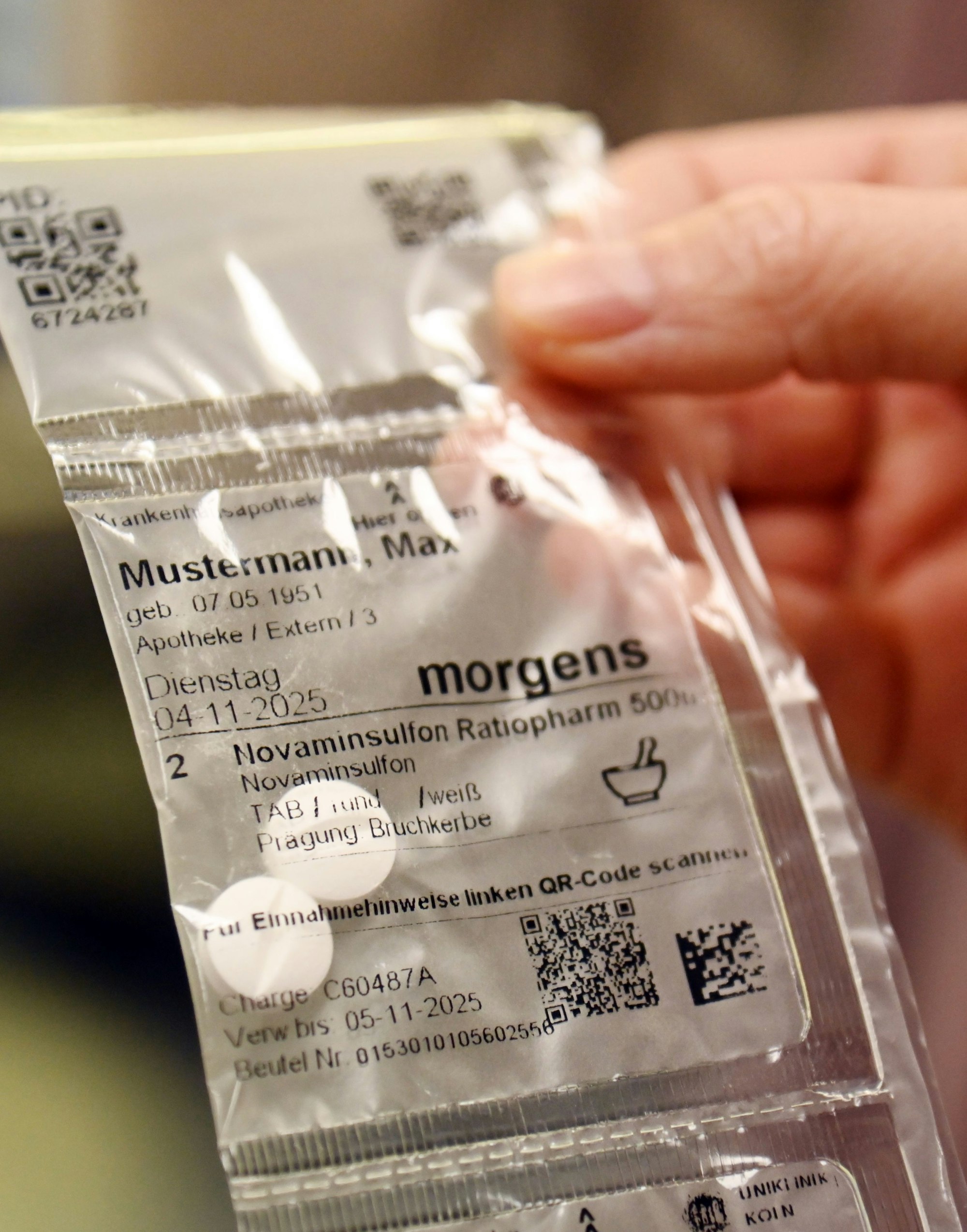

Der Patient, nennen wir ihn Max Schmidt, wird heute Abend seinen knappen Meter verschweißter Plastiktäschchen ans Bett geliefert bekommen: Fünf Pillen für abends, eine ganze Reihe zum Frühstück am nächsten Morgen, zwei schließlich noch am Mittag. Die einzelnen Kapseln und Tabletten kann er aus der extra für ihn beschrifteten und einzeln verpackten Lieferung entnehmen und sich gleichzeitig via QR-Code über Wirkungsweise und mögliche Nebenwirkungen informieren. Das Ziel der Anstrengung umschreibt man hier mit dem etwas sperrigen Wort „Arzneimitteltherapie-Sicherheit“. Oder einfacher: „Das Risiko, dass Fehler bei der Arzneimittelvergabe passieren, können wir auf diesem Weg extrem senken“, sagt Dr. Andrea Liekweg, Leiterin der Uniklinik-Apotheke.

Vollautomatisierte Arzneimittelvergabe statt händisches Sortieren

Im Automaten stecken 330 Kanister, jeweils gefüllt mit festoralen Arzneimitteln, also schluckbaren Tabletten.

Copyright: Alexander Schwaiger

In der Apotheke der Kölner Uniklinik hat man die Medikamentenvergabe modernisiert. „Patientenindividuelle Arzneimittellogistik“ nennt man das. Kölnweit ist die Klinik damit Vorreiterin, deutschlandweit haben schon mehrere dutzend große Krankenhäuser umgerüstet. Und übersetzt bedeutet es tatsächlich so etwas wie eine kleine Sicherheitsrevolution. Wo früher Ärzte Verordnungen auf Papier notierten und Pflegekräfte in der zuweilen stressigen Nachtschicht händisch Pillen für die gesamte Station aus Blistern in Plastikdöschen drückten, erfolgt die Ausgabe heute weitgehend innerhalb eines geschlossenen, vollautomatisierten Verpackungs- und Abgabesystems namens Unit-Dose: Der Arzt trägt Verschreibungen in den Computer ein, ein Apotheker überprüft die Angaben anhand der Diagnosen und Patientendaten auf Plausibilität und sendet dann an den Pillen-Automaten im Reinraum. Dort spucken 330 gestapelte Kanister die geforderten Tabletten in die Verpackungsstraße. Bis zu 60 Blister pro Minute können befüllt werden. Pro Tag verschweißt die Anlage an der Uniklinik Köln mehr als 2200 Tütchen.

Alles zum Thema Universität zu Köln

- Späte Ehrung Weg in Lindenthal wird nach jüdischem Juristen benannt

- Offenes Ohr in langen Nächten Die Nightline Köln hört Studierenden zu

- Wem glaubt der US-Präsident? „Putin ist ein dreister Lügner“ – Kritik an Trump aus eigener Partei

- KVB passt Fahrplan an So fahren die Kölner Stadtbahnen und Busse an Silvester

- Kölner Silvesternacht 2015/16 Werden Sexualstraftäter heute härter bestraft, Frau Rostalski?

- Selenskyj trifft Trump Uniform, Großangriff, Drohungen – Putin bekräftigt Kriegskurs

- Desiderius-Erasmus-Stiftung AfD-nahe Stiftung könnte bald Millionen vom Staat bekommen

Die Pillen aus dem Automaten werden automatisch in die einzelnen, bedruckten Fächer im Blisterschlauch gefüllt.

Copyright: Alexander Schwaiger

Eine Maschine überprüft hernach, ob die eingefüllten festoralen Arzneimittel in Gewicht, Form und Farbe mit der aufgedruckten Verordnung übereinstimmen. Werden Fehler entdeckt, schreitet die Pharmazeutisch-Technische Assistentin ein, tauscht bei Bedarf mit Schere und Klebeband ein Tütchen im Schlauch aus und dokumentiert ihr Eingreifen fotografisch. Anschließend wird das Band zur Rolle aufgewickelt, auf Tabletts sortiert und an die betreffende Station geliefert. Am Ende landet es an Max Schmidts Bett.

In einem weiteren Schritt wird das Blisterband auf Plausibilität geprüft. Stimmen Gewicht, Form und Farbe der Tablette mit dem Aufdruck überein? Anschließend prüft und korrigiert eine Pharmazeutisch-Technische Assistentin fragliche Fälle.

Copyright: Alexander Schwaiger

„Max Schmidt, geboren 07.05.1951, Dienstag, 4.11.2025, morgens, 2 Novaminsulfon 500 mg, Charge C60487A, verwendbar bis 05.11.2025. Für Einnahmehinweise linken QR-Code scannen“, steht dann da auf der knisternden Verpackung, in der zwei weiße Tabletten von der Größe einer Cent-Münze stecken. Für den Patienten erhöht allein die patientenbezogene Verpackung das Sicherheitsgefühl. „Im Gegensatz zum herkömmlichen, händischen Stellen bekommt der Patient nicht alle Tabletten gemeinsam in einem Döschen, sondern kann sich genau informieren. Auch die Tatsache, dass auf der individuellen Verpackung Name und Geburtsdatum stehen, bestätigt, dass bei der Tablettenzuordnung nichts verwechselt wurde“, sagt Annelie Goldbeck, Apothekerin und Projektleiterin Unit-Dose an der Uniklinik Köln.

Von Hand sortiert werden am Ende nur Medikamente, die für die Automatenlagerung zu empfindlich sind. Auch sie landen aber im Überprüfungskreislauf der Maschine, ehe sie an den Patienten ausgegeben werden.

Copyright: Alexander Schwaiger

Ein falsches Medikament, eine falsche Dosierung, eine unerwünschte Wechselwirkung mehrerer Arzneimittel – all diese Fehlerrisiken können durch das Unit-Dose-Verfahren stark reduziert werden. Studien sprechen davon, dass es bei manueller Vergabe bei bis zu einer von fünf Vergaben zu Fehlern kommen kann, Unit-Dose drückt diese Rate auf einen Wert von weniger als ein Prozent.

Beim Patienten selbst landet der fertig beschriftete und befüllte Blister für einen Behandlungstag.

Copyright: Alexander Schwaiger

Vergegenwärtigt man sich, unter welchen Bedingungen die händische Medikamentenausgabe früher erfolgte, verwundert das wenig. Jede Station bestellte einen allgemeinen Medikamentenvorrat in der Apotheke. „Im Nachtdienst stand dann da eine Pflegefachkraft und sortierte die Pillen für jeden einzelnen Patienten in Döschen. Zwischendurch wurde sie aber weggerufen, weil ein Patient Hilfe benötigt oder dergleichen“, beschreibt Liekweg. Störungen bei einer Tätigkeit, die volle Konzentration erfordert, ziehen Fehler nach sich, erst recht dann, wenn die Medikamente sich oft sehr ähneln. „Klein, rund und weiß sind viele Tabletten, da kann es schon mal zu einer Verwechslung kommen, wenn man nach einer Unterbrechung zurück zum Vorbereiten der Arzneimittel kommt“, sagt Goldbeck.

Seit Ende 2018 hat man in der Uniklinik Stück für Stück 350 Betten auf vollautomatische Tablettenbelieferung umgestellt, bislang werden dadurch in etwa 2,5 volle Pflegekraftstellen auf 100 Betten entlastet. Zumindest rein rechnerisch, in der Realität können die Angestellten laut Uniklinik diese Zeit in die eigentliche Pflege der Patienten stecken. Was die allermeisten lieber tun. „Das ist auch ein Attraktivitätsvorteil bei der Stellenbesetzung in der Pflege", sagt Goldbeck. Im kommenden Jahr soll die Versorgung auf 500 bis 600 Betten ausgeweitet werden, perspektivisch will man die gesamte Arzneimittelvergabe an den geschlossenen Medikationskreislauf übergeben. Treiber hinter den Bemühungen ist auch das Krankenhauszukunftsgesetz, das verlangt, dass ab 2027 mindestens zwei von drei Fachabteilungen ein digitales Medikationsmanagement betreiben. Wer da noch hauptsächlich händisch sortiert, muss mit Sanktionen rechnen.

Die 330 Kanister im Automaten müssen immer wieder neu befüllt werden.

Copyright: Alexander Schwaiger

Aber nicht nur die Hilfe der Maschine sorgt dafür, dass Patienten möglichst optimal mit Medikamenten versorgt werden. Zum Konzept gehören entscheidend auch die Menschen, die besser zusammenarbeiten. „Wir bringen hier die verschiedenen Berufsgruppen enger zueinander. Auch auf den Stationen, auf denen Unit-Dose nicht so gut funktioniert, weil die Patienten hauptsächlich über Infusionen versorgt werden, arbeiten nun auch Apotheker mit und geben Rückmeldung“, sagt Liekweg. So könne besser auffallen, wenn beispielsweise zwei blutdruckhemmende Medikamente mit ähnlicher Wirkweise verordnet wurden, was aus pharmazeutischer Sicht keinen gesundheitlichen Nutzen ergebe, dafür aber das Risiko für Nebenwirkungen erhöhe. Und auch hier verhindert ein geschlossenes System, dass bei der Übertragung von Arzneimitteln und Dosierungshinweisen oder Patientennamen Verwechslungen entstehen.

Andrea Liekweg und Annelie Goldbeck in der Apotheke der Uniklinik. Liekweg sagt: „Das Risiko, dass Fehler bei der Arzneimittelvergabe passieren, können wir auf diesem Weg extrem senken.“

Copyright: Alexander Schwaiger

Im Reinraum neben dem Tablettenautomaten steht eine Pharmazeutisch-Technische Assistentin und sortiert dann doch eine kleine Zahl von Dragees per behandschuhter Hand in eine Art Setzkasten. Nicht alle Medikamente eignen sich nämlich für einen längeren Aufenthalt in den Automatenkanistern. Also werden sie erst kurz vor dem Einblistern per Hand aus der Verpackung gedrückt und auf ein Tablett mit nummerierten Setzkastenfächern gedrückt. Von dort kann man sie in den maschinellen Unit-Dose-Vorgang einschleusen. Am Ende landen auch die empfindlichen Kapseln in den Plastiktütchen-Girlanden, anschließend in den Überprüfungsschleifen von Maschine und Mensch und letztendlich am Bett des Patienten.