Die Bayer AG arbeitet seit einigen Jahren ihre Geschichte in der NS-Zeit auf. In der Mitarbeiterkantine gibt es jetzt eine Sonderausstellung.

100 Jahre I.G. FarbenBayer-Mitarbeiter studieren in der Mittagspause Unternehmensgeschichte

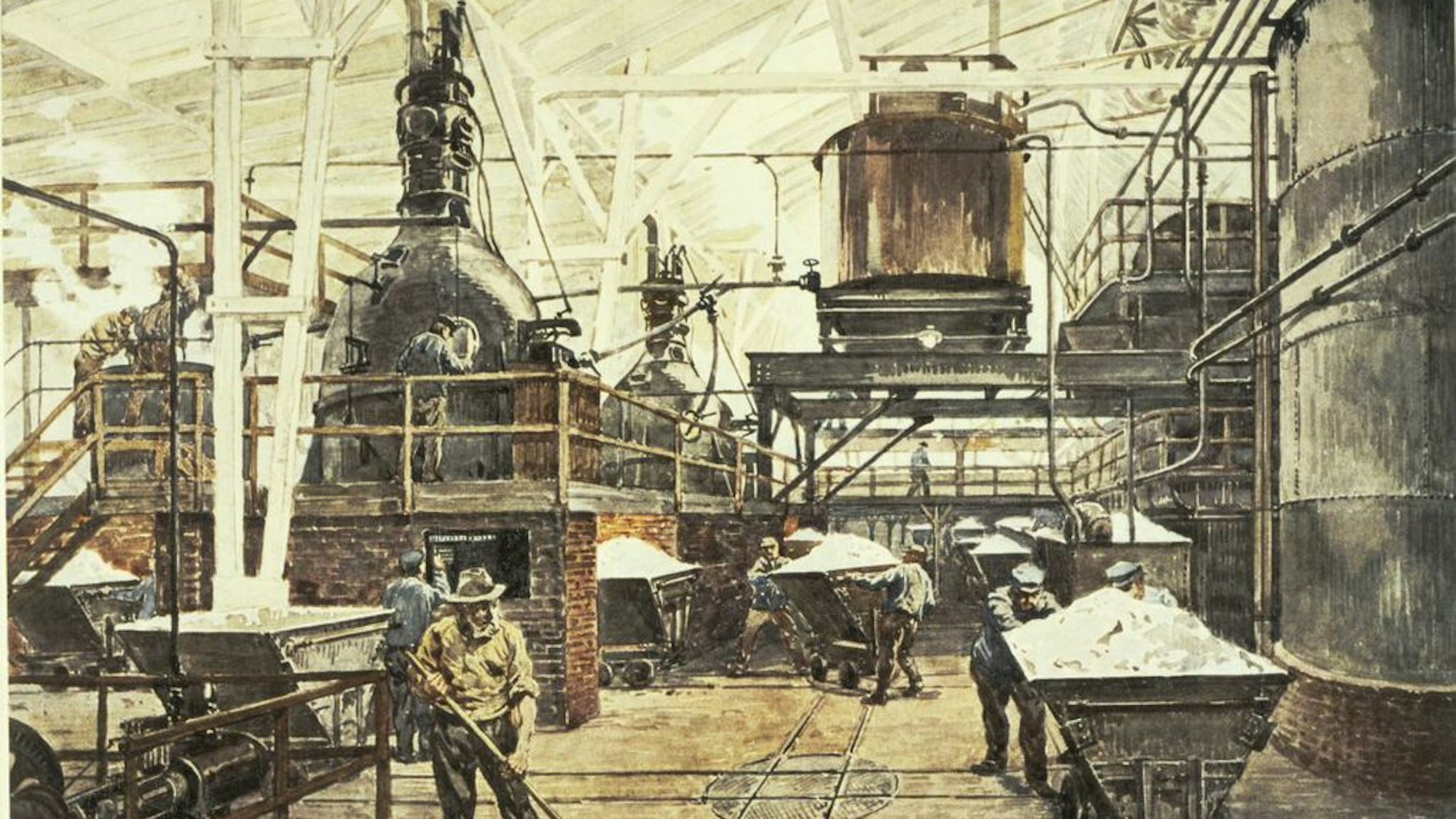

Salpetereindampfung im Leverkusener Werk: Die Geschichte der IG Farben ist derzeit für Chempark-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter ausgestellt.

Copyright: Bayer Archiv

So ein bisschen kann man den Standort der Sonderausstellung zu 100 Jahren I.G. Farben auch symbolisch für das sehen, was die Bayer AG in den vergangenen Jahren verstärkt versucht: Nämlich die dunklen und aus Unternehmenssicht unangenehmen Jahre der eigenen Vergangenheit nicht zu verstecken, sondern sie prominent zu platzieren. Sich sichtbar mit ihr auseinandersetzen.

Im Bayer-Kasino, der Kantine der Chempark-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter, hat das Team der Hans-und-Berthold-Finkelstein-Stiftung jetzt auf mehreren Roll-ups die nicht immer ruhmreiche Geschichte der I.G. Farben dargestellt. Nicht öffentlich, sondern für die Angestellten. Und zwar gleich am Anfang, mitten in der Eingangshalle, wenn man die Treppe hinaufkommt. Rund 8000 Angestellte kommen buchstäblich also gar nicht an der Ausstellung vorbei.

Im April 2023 hat Bayer die Finkelstein-Stiftung gegründet. Hans Finkelstein war Mitarbeiter und Erfinder der Finkelstein-Reaktion. Und er war Jude. Zumindest den Rassengesetzen der Nazis nach. Denn Finkelstein selbst war schon als Kind zum Protestantismus gewechselt, wie Fabian Engel, Historiker bei Bayer und einer der Köpfe hinter der Ausstellung, erzählt. Hans Finkelstein wurde 1938 aus dem Unternehmen gedrängt, sein Reisepass wurde ihm entzogen, damit er keine Unternehmensgeheimnisse im Ausland verraten konnte. Im selben Jahr brachte er sich um. Sein Sohn Berthold musste im Werk Uerdingen – im selben Betrieb – als „Halb-Jude“ Zwangsarbeit leisten.

Alles zum Thema Leverkusen Chempark

- Historie Als Leverkusen die Demokratie neu lernte

- Minutenlange Überspannung Durchlauferhitzer explodierten in Leverkusen

- Interview mit Andreas Tressin Die Stimmung in Leverkusener Unternehmen „bleibt tief im Keller“

- Basketball Bayer Giants Leverkusen kämpfen vergeblich

- Leverkusener Arzt im Interview „Es gibt heute weniger Säufer und Raucher“

- Nachruf Leverkusener Musiker Rainer Heide ist gestorben

- Lkw Der Leverkusener Innovationspark ist auch ein nächtlicher Parkplatz

„Der Rat der Götter“: im Vordergrund rechts Carl Duisberg, der das Bild auch in Auftrag gegeben hatte.

Copyright: Bayer Archiv

Nachdem das Unternehmen jahrzehntelang die Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit verdrängt hatte, begann der Konzern ab dem Jahr 2000 - unter anderem mit der Öffnung des Bayer-Archivs – damit, sich damit auseinandersetzen. Aber noch recht defensiv. 2023 ging Bayer mit der Finkelstein-Stiftung dann in die Offensive und nahm richtig Geld dafür in die Hand. Jetzt gibt es verschiedene Projekte, die das Team organisiert. Die Stiftung arbeitet mit dem Fritz-Bauer-Institut in Frankfurt zusammen, organisiert Seminare zur Demokratieförderung, unterstützt Projekte zum „intergenerationellen Dialog zur NS-Vergangenheit“ finanziell, vergibt wissenschaftliche Promotionsstipendien, hat einen Erinnerungsort an der Konzernzentrale geschaffen, organisiert Fahrten zu Gedenkstätten und mehr.

Die I.G. Farben, deren Teil auch die Farbenfabriken vorm. Friedrich Bayer & Co. – also das Bayer-Vorläuferunternehmen – waren, war nach der Machtübernahme von Hitler und der NSDAP immer mehr in die Nähe der Nationalsozialisten gerückt. Ab 1939 habe man „wesentlich von der Kriegsproduktion und Zwangsarbeit profitiert“, heißt es auf einem Roll-up in der Ausstellung.

„Nationalsozialistischer Musterbetrieb“ bei Auschwitz

Konkret: In der Nähe von Auschwitz errichtete die IG Farben 1941 ein Chemiewerk. Die Nazis zeichneten das Unternehmen als „Nationalsozialistischen Musterbetrieb“ aus – gut sichtbar präsentiert mit einem Hakenkreuz in einem Zahnrad, das am Eingang der Verwaltungszentrale in Frankfurt angebracht war.

Das Hakenkreuz im Zahnrad auf der Vorderseite der Grüneburg in Frankfurt, der Verwaltungszentrale der damaligen IG Farben: das Zeichen für einen „nationalen Kriegsmusterbetrieb“.

Copyright: Bayer Archiv

In unmittelbarer Nähe zum KZ Auschwitz sollten vor allem synthetischer Kraftstoff (Leuna) und Kautschuk (Buna) hergestellt werden. Nach eigenen Angaben „die größte Fabrik im von Deutschland während des Zweiten Weltkriegs gewaltsam besetzen Osteuropa“. Für die Kriegsführung waren beide Produkte unbedingt notwendig. Dafür setzte die I.G. Farben Tausende Häftlinge aus Auschwitz ein und weitere Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter aus Osteuropa. Es wurden so viele, dass der Konzern und die SS 1942 ein eigenes Konzentrationslager errichteten – Buna-Monowitz (Auschwitz III). 20.000 bis 25.000 Menschen sind in dieser Zeit gestorben – entweder vor Ort durch die unmenschlichen Bedingungen oder im Vernichtungslager Birkenau, wohin sie als „arbeitsunfähig“ überstellt worden waren.

Die I.G. Farben war zudem an der Deutschen Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung beteiligt. Die produzierte Zyklon B, das Gas, mit dem in Auschwitz unzählige Menschen ermordet wurden.

Leverkusen: Kilometerlanges Archiv war Grundlage

„Die engen historischen Verbindungen zwischen Bayer und der I.G. Farben machen es notwendig, diese Ausstellung unseren Mitarbeitenden zugänglich zu machen. Nur wenn wir die gesamte Geschichte kennen, können wir als Unternehmen reflektiert und verantwortungsvoll in die Zukunft gehen“, sagt Fabian Engel. Er kam vor etwa drei Jahren zu Bayer, die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit war Voraussetzung für ihn, die Stelle anzutreten, sagt er.

Das Material für die Ausstellung, die sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alleine anschauen können, für die Engel aber auch Führungen anbietet, kommt aus dem Bayer-Archiv. Sie ist in verschiedene Module gegliedert, sodass einzelne Aspekte aus der Ausstellung herausgelöst werden können bei Bedarf. Es gebe schon Anfragen von anderen Bayer-Standorten, so Engel. Überhaupt besteht offenbar ein großes Interesse der Belegschaft. Die Führungen, die man bewusst in die Mittagspause gelegt habe, seien quasi ausgebucht.

Zehn Kilometer lang wäre die Papierschlange, würde man die Akten aus dem Bayer-Archiv aneinanderreihen, sagt Engel. Was die Vergangenheit in der NS-Zeit angehe, gebe es trotzdem noch Leerstellen. Das liege daran, dass viel Material auch an anderen Standorten, auch im Ausland, liege. Und kaum ein Forscher oder eine Forscherin habe die Mittel und die Zeit, auf alles zuzugreifen. Deshalb schätzt er die Finkelstein-Stiftung, die durch die Förderung weiterer Forschung dazu beitrage, dass man immer wieder Neues entdecke.

Die Geschichte der I.G. Farben

1904 veröffentliche Carl Duisberg, damals Vorstandsmitglied bei den Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co AG, eine Denkschrift, in der er sich mit dem Geschäftsmodell von „Trusts“ auseinandersetzte, die Duisberg in den USA kennengelernt hatte. Nach dem Vorbild des später zerschlagenen Rockefeller-Konzerns Standard Oil schwebte ihm vor, auch in Deutschland eine Art Monopol zu errichten, von dem man sich international ausbreiten könne. Sozusagen einen sicheren Heimathafen, sagt Florian Engel.

In der Folge schlossen sich Agfa, BASF und Bayer zum „Dreibund“ zusammen. Hoechst, Cassella und Kalle zum „Dreiverband“. Dann kam der Erste Weltkrieg und seine Folgen: Hyperinflation, verlorene Patente – „man war international nicht mehr konkurrenzfähig“, sagt Engel. Am 2. Dezember 1925 wurde daraufhin die I.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft gegründet. Darin verschmolzen die Badische Anilin- und Sodafabrik (BASF), die Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., die Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, die Chemische Fabriken vorm. Weiler-ter Meer in Uerdingen, die Farbwerke Hoechst und die ActienGesellschaft für Anilin-Fabrikation (Agfa). Cassella und Kalle wurden über ihre Betriebsstrukturen angegliedert, heißt es von Bayer.

Die I.G. Farben stellte unter anderem Arzneimittel, Farbstoffe und Kunstfasern her. Die zuvor eigenständigen Betriebe wurden „Werke“.

Nach dem Zweiten Weltkrieg waren im Rahmen der Nürnberger Prozesse auch 23 Verantwortliche der I.G. Farben angeklagt. 13 wurden am 30. Juli 1948 zu Gefängnisstrafen verurteilt, zehn wegen der Beweislage freigesprochen. Bayer schreibt in der Ausstellung: „Kein Vertreter der I.G. Farben gab vor Gericht eine Bereitschaft zu erkennen, sich den eigenen Verstrickungen zu stellen und Verantwortung zu übernehmen.“

Alle zehn Verurteilten wurden vorzeitig aus der Haft wieder entlassen. Bayer weiter: „Die meisten waren innerhalb kürzester Zeit wieder in leitenden Positionen in den Unternehmen tätig, darunter auch Fritz ter Meer, der von 1925 bis 1945 im Vorstand der I.G. Farben war und der im Prozess wegen ‚Plünderung und Raub‘ sowie ‚Massenmord und Versklavung‘ zu sieben Jahren Haft verurteilt worden war.“ ter Meer, der 1947 in der sogenannten „Kransberger Denkschrift“ versucht hatte, die Verantwortung der IG-Farben-Größen zu leugnen, war von 1956 bis 1964 Aussichtsratsvorsitzender der Farbenfabriken Bayer AG.

Das „Narrativ von friedlichen, patriotischen Geschäftsleuten und Wissenschaftlern, die selbst Opfer des nationalsozialistischen Regimes wurden“, das ter Meer in der Denkschrift vertreten hatte, hielt sich über Jahrzehnte im Unternehmen. Noch in der Festschrift zum Firmenjubiläum 1988, so Bayer, seien Zwangsarbeit und Kriegswirtschaft zwar thematisiert worden, „jedoch hielt man an der Opferrolle des Unternehmens fest“.