In unserer Serie „Gefragte Berufe“ berichten junge Leute aus dem Oberbergischen, warum sie sich gerade für diesen Job entschieden haben.

Gefragte BerufeZwei Pflegerinnen aus Gummersbach erklären, wieso sie ihren Job gewählt haben

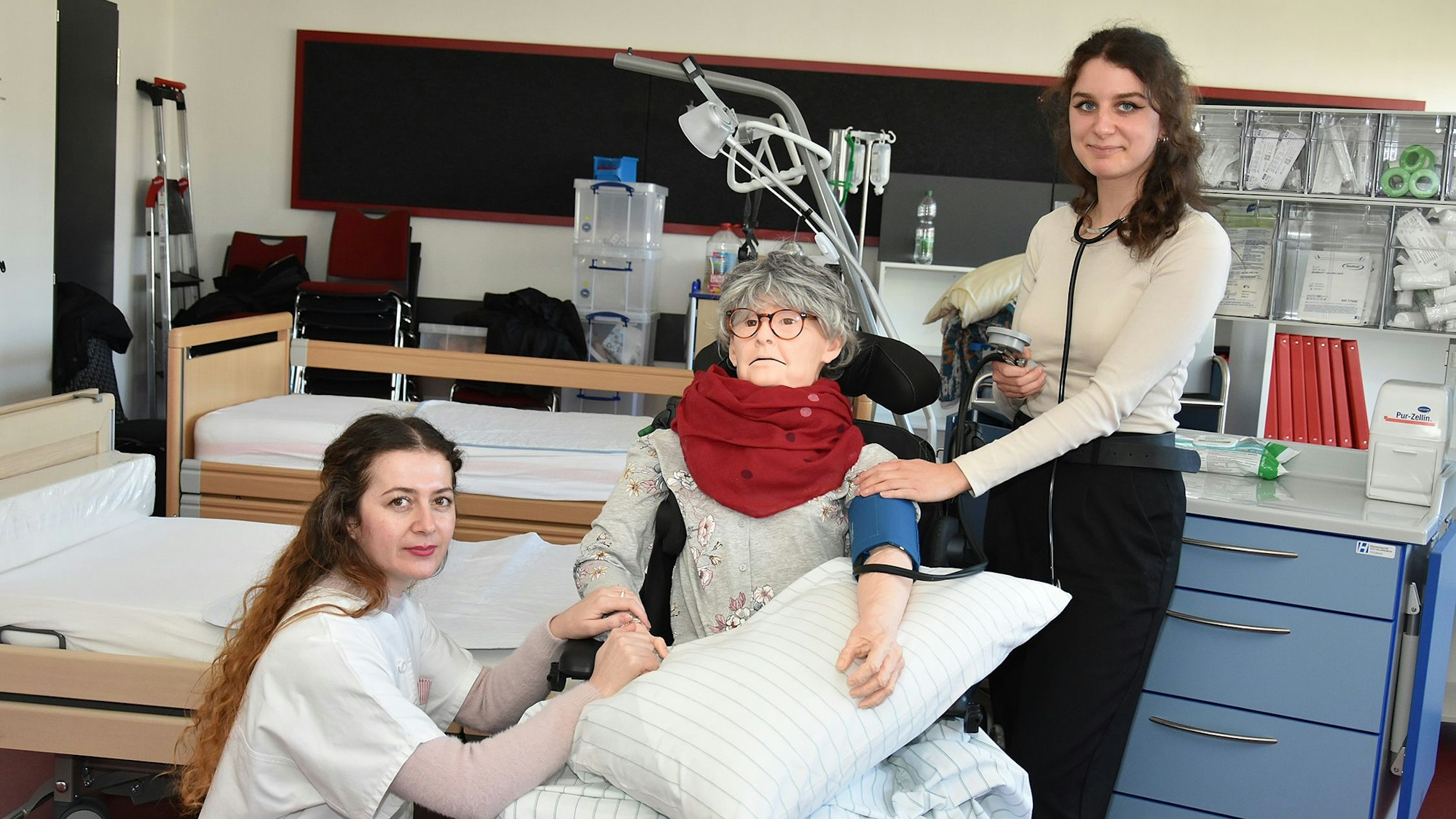

Üben den Patientenkontakt: Nadia-Florentina Bica (l.) und Allegra Giulia Dimber. Foto: Siegfried-Hagenow

Copyright: Monika Siegfried-Hagenow

„So nicht!“ Allegra Giulia Dimber erinnert sich noch genau, wie oft sie das dachte, wenn sie selbst im Krankenhaus lag und manche Schwestern als wenig mitfühlend und verständnisvoll erlebte. Damals war sie fünf Jahre alt und musste häufig wegen einer speziellen Tumorerkrankung auf einer Erwachsenenstation behandelt werden.

Und schon als Kind nahm sie sich vor, selbst Pflegerin zu werden – um es besser zu machen. Jetzt ist sie 24 Jahre alt und macht bei der Akademie Gesundheitswirtschaft und Senioren (Agewis) des Oberbergischen Kreises in Gummersbach im dritten Jahr ihre Ausbildung zur Pflegefachfrau. „Heute weiß ich, dass da auch Überarbeitung und Stress durch die Schichtarbeit eine Rolle gespielt haben Aber es liegt auch an einem selbst. Man muss dafür gemacht sein.“

Ihre Kollegin Nadia-Florentina Bica stimmt ihr zu: „Das Helfersyndrom wird immer so verspottet und belächelt. Aber ein bisschen davon muss man schon haben.“ Sie ist ebenfalls im dritten Ausbildungsjahr an der Akademie des Oberbergischen Kreises und mit 37 Jahren eine der Älteren.

Praktische Übungen sind in der Pflege besonders wichtig

Einig sind sich beide, dass es wichtig ist, in der Praxis auszuprobieren, ob einem der Beruf liegt. Die menschliche Nähe. Der intime Körperkontakt. Der Umgang mit Wunden und Ausscheidungen. „Viele sagen, das könnte ich nicht“ , meint Dimber. Sie selbst hat im Praktikum bei einem Bestatter herausgefunden, dass sie mit all dem zurecht kommt.

Bica, deren rumänisches Jura-Masterstudium in Deutschland nicht anerkannt wird, begann sich für die Pflege zu interessieren, als sie ihre Oma nach einem Schlaganfall zu Hause betreute und sich später einige Jahre lang als Pflegeassistentin um alte Menschen kümmerte. „Ich hätte vorher nicht gedacht, wie schön Pflege sein kann“, erzählt sie. „Ich sehe das Ergebnis direkt, erlebe die Dankbarkeit, wenn ich helfen konnte. Viele alte Menschen leben allein, da ist die Pflegekraft oft der einzige Kontakt und ein freundliches Wort ist viel wert.“

- Auskünfte zur Pflegeausbildung bekommt man per E-Mail und auf der Internetseite von Agewis.

Auch Dimber freut sich über die Wertschätzung, die Freude, die sie erlebt. „Ich gehe nach Hause und weiß, dass ich anderen gut tun konnte.“ Das macht sie zufrieden. Für beide spielt aber auch das Interesse für Medizin eine Rolle. „Wir sind dabei näher am Menschen als der Arzt“, sagt Bica.

Wichtig, seine eigenen Grenzen zu kennen

Überlastung? „Das hängt auch davon ab, ob man das erlaubt“, überlegt die 37-Jährige. „Ich bin alt genug, meine Grenzen zu kennen, habe genug Selbstbewusstsein, um mich selbst zu schützen. Ich kann nicht jeden Tag einspringen, nicht jedes Wochenende arbeiten. Es hilft ja niemandem, wenn die Pflegerin krank wird, weil sie nicht mehr kann.“ Sie lobt die Ausbildung, in der sie lernt, sich vor mancher Überforderung zu schützen, „allein schon, was die Schonung des Rückens betrifft.“ Allegra Giulia Dimber hofft, dass sie in der Praxis Bedingungen vorfindet, die ihr erlauben, sich über die reine Pflege hinaus Zeit für die Menschen zu nehmen.

„Pflege ist auch ein sicherer Beruf“, sagt Dimber. „Wir werden immer gebraucht und sind nur begrenzt durch Technik zu ersetzen.“ Nach ihrer Prüfung möchte sie in der Palliativpflege für Kinder oder der Sterbehilfe für Erwachsene arbeiten. Kollegin Nadia-Florentina Bica denkt über eine Weiterbildung im Bereich Schmerztherapie und Wundmanagement nach, vielleicht auch in Medizinpädagogik. „Da gibt es viele Möglichkeiten.“