Firma WalterscheidVor 100 Jahren in Siegburger Waschküche gegründet

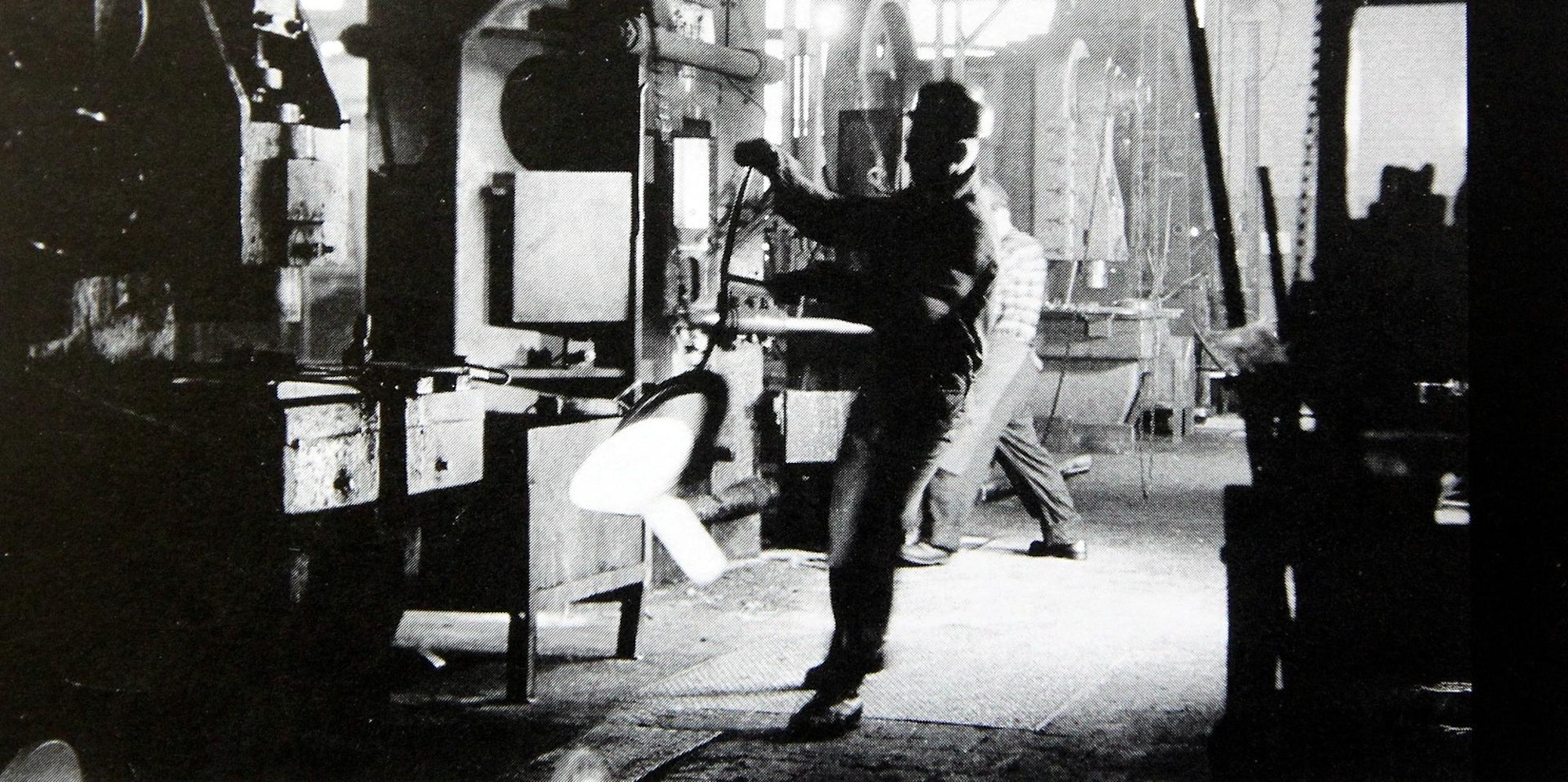

Blick in die Lohmarer Schmiede. Mit der Herstellung von Gelenkwellen schrieb Walterscheid Firmengeschichte.

Copyright: Quentin Bröhl

- In einer Waschküche in Siegburg begann die Geschichte der Firma Walterscheid.

- Mit derzeit 650 Mitarbeitern ist der Betrieb der größte Arbeitgeber am Standort Lohmar.

- Eine besondere Unternehmenskultur hat die Firma durch Höhen und Tiefen getragen.

Lohmar/Siegburg – Die Geschichte ist filmreif: Ein junger Mann hat den Ersten Weltkrieg überstanden, verliert in Friedenszeiten seinen Job in der Rüstungsfabrik und macht sich selbstständig in einer früheren Siegburger Waschküche. Der passionierte Radfahrer und gelernte Dreher Jean Walterscheid beginnt hier mit seinem Kompagnon Adolf Mletzko, Zahnkränze für Fahrräder zu fertigen. Das war vor 100 Jahren. „Schängs“ Unternehmen hat Geschichte geschrieben.

Walterscheid ist größter Arbeitgeber am Standort Lohmar

Allerdings in einer ganz anderen Branche, und zwar als einer der großen Gelenkwellenhersteller für die Landtechnik. Vor 70 Jahren in die Nachbarstadt umgezogen, ist Walterscheid mit derzeit 650 Mitarbeitern am Standort Lohmar der größte Arbeitgeber. Ein 93 Seiten starker Jubiläumsband beschreibt das Auf und Ab des Betriebs in schwierigen Zeiten und wirft auch Schlaglichter auf eine besondere, durch den Gründer geförderte Unternehmenskultur.

Jean Walterscheid (Zweiter von links in der mittleren Reihe) beschäftigte schnell rund 15 Mitarbeiter, hinzu kamen erste Lehrlinge.

Copyright: Quentin Bröhl

27 Jahre alt ist der Siegburger „Schäng“ Walterscheid und frisch verheiratet mit Gertrud Buchholz aus Mülldorf, als er mit einer Drehbank aus den Siegburger Rüstungswerken den Schritt in die Selbstständigkeit macht. Die Belegschaft wächst rasch, früh bilden Walterscheid und Mletzko Lehrlinge aus, übernehmen auch Reparaturen. 1923 zieht die Firma in größere Räume ins ehemalige Wasserwerk an der Wahnbachtalstraße, Mletzko steigt aus. Die Weltwirtschaftskrise 1929 zeigt auch in Siegburg Folgen: Von 76 Beschäftigten bleibt nur eine Handvoll übrig.

Aufschwung der 30er Jahre und Einstieg in die Antriebstechnik

Walterscheid hält den Betrieb mit Reparaturen auch von Kraftfahrzeugwellen über Wasser, beliefert im Aufschwung der 30er Jahre auch selbst Autohersteller, mietet 1934 die Hansenmühle am Mühlengraben in der Bachstraße an, die er später kauft, und fertigt Achswellen für Pkw und Lkw; ein großes Wasserrad setzt die Maschinen in Bewegung. Er beschäftigt in der Schmiede bald wieder 15 Leute und steigt zusätzlich in die Antriebstechnik ein. Bis 1937 wohnt er mit seiner Frau auf dem Gelände, das Wohnzimmer ist gleichzeitig Büro des Hauptfinanzleiters Eduard Orthen.

Zusammenhalt hat bei Walterscheid einen hohen Wert. Wie hier beim gemeinsamen Kegelabend nach Feierabend.

Copyright: Quentin Bröhl

In Kriegszeiten beschäftigt die Firma auch Zwangsarbeiter, darunter viele aus politischen Gründen Inhaftierte. Nach Luftangriffen 1944 wird die Produktion vorübergehend eingestellt. Im April 1945 besetzen US-amerikanische Soldaten die Stadt, Jean Walterscheid kämpft mit gesundheitlichen Problemen und überträgt dem Prokuristen Bernhard Müller die Betriebsleitung. Der radelt durch den Siegkreis und gewinnt Arbeitskräfte, manche steuern sogar Ersparnisse bei und werden stille Gesellschafter.

Entlohnung mit Butter und Kartoffeln

Für die Produktion fehlt allerdings das Material, Walterscheid repariert landwirtschaftliche Geräte und erhält auf den Bauernhöfen Butter und Kartoffeln, mit denen er seine Beschäftigten entlohnt. Ein Werbespruch macht schnell die Runde: „Macht die Achse päng, ab zum Schäng.“Ende der 40er Jahre geht es aufwärts: Der gebürtige Lohmarer Müller will die Produktion ausweiten und findet ein passendes 15 000 Quadratmeter großes Areal in seiner Heimatstadt an der Hauptstraße, das er zunächst pachtet und später kauft.

Das könnte Sie auch interessieren:

Der kinderlose Jean Walterscheid adoptiert seinen Geschäftsführer und macht ihn zum Mitinhaber. Legendär sind die Feiern im Betrieb. Walterscheid, eine rheinische Frohnatur, spendiert zum Feierabend nicht selten eine Kiste Bier, fordert seine Leute auf: „Nun singt doch mal!“ 1954 tritt der Werkschor zum ersten Mal auf – am Geburtstag des Seniorchefs. Die Männer nehmen gar in den 80er Jahren eine Schallplatte auf.

„Schäng“, der Werkwohnungen baute und als einer der ersten in der Region ein Weihnachtsgeld zahlt, animiert die Belegschaft auch zu gemeinsamen Unternehmungen. Man trifft sich in der Freizeit auf der Kegelbahn und dem Fußballplatz, es gibt Lauf- und Wandertage. Walterscheid erlebt noch das steile Wachstum – 2000 Mitarbeiter hat die Firma in Hochzeiten –, aber nicht mehr die Ölpreiskrise und den massiven Stellenabbau. Er stirbt 1972.