Bestsellerautor Cees Nooteboom wird am 31. Juli 90 Jahre alt – und spricht über sein Leben, sein Schreiben, seine Reisen.

Interview mit BestsellerautorCees Nooteboom: „In Deutschland habe ich sehr viel mehr Sympathie gespürt“

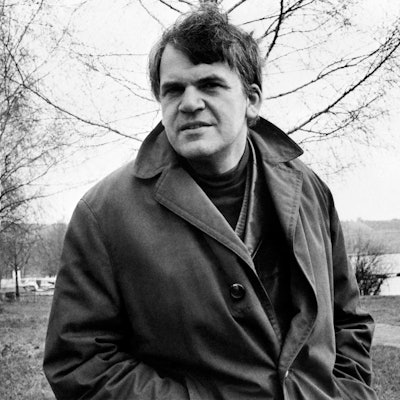

Cees Nooteboom: Schreibend und reisend die Welt im Blick. Der niederländische Schriftsteller wird 90 Jahre alt.

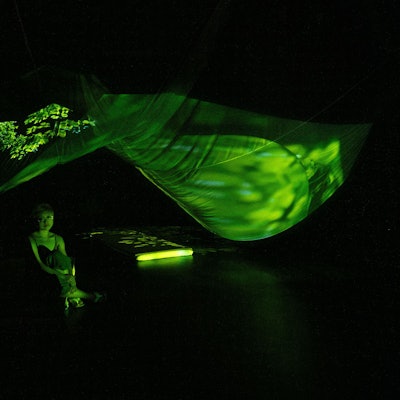

Copyright: Christine Badke/ Midjourney

Herr Nooteboom, Sie leben seit vielen Jahrzehnten in Amsterdam. Die Stadt will weniger Touristen, vor allem weniger feiernde Menschen hier haben. Können Sie das verstehen?

Cees Nooteboom: Es gibt tatsächlich mittlerweile unendlich viele Touristen, wenn man auf die Straßen schaut. Es sind heute viel, viel mehr Menschen tagtäglich in Amsterdam unterwegs als früher. Und manchmal wird es auch unangenehm. Deswegen hat die Stadt diese Stay-away-Kampagne gestartet.

Sie sind selbst ein großer Reisender. Worin liegt der Unterschied zwischen einem Touristen und einem Reisenden?

Das sieht man doch gleich. Hierher kommen vorwiegend Tagesleute für ein, zwei Tage. Dagegen habe ich nichts, die Menschen sollen ja auch reisen. Aber in Amsterdam ist es mittlerweile so, wie man es früher nur aus Venedig oder Paris kannte. Die Stadt reagiert jetzt mit vielen Verboten darauf, und dadurch wird es auch für uns Einwohner nicht angenehmer. Dazu gehört etwa, dass es kaum noch Parkplätze gibt, was für ältere Menschen ein Problem bedeutet.

Ist Amsterdam eine Art Heimathafen für Sie?

Doch, das ist so. Ich bin hier ja nicht geboren, sondern in Den Haag. Aber Amsterdam war immer eine sehr aufregende Stadt. Ich spreche in der Vergangenheit, weil ich heute leider nicht mehr Teil der Aufregung bin. Aber wir leben in unserem Haus, ich habe meine Bücher hier, mein Arbeitszimmer. Es hat zwar viele Treppen, aber die nehme ich noch.

Der niederländische Schriftsteller Cees Nooteboom (Archivbild).

Copyright: dpa

Was bedeutet für einen Weltreisenden, wie Sie es sind, das Wort Heimat?

Heimat definiert sich für mich durch Sprache. Ich spreche mehrere Sprachen, Französisch, Spanisch, Deutsch, Englisch. Das muss man auch, wenn man so viel auf Reisen ist, wie ich es immer war. Es hat auch mit Neugier zu tun, Verschiedenheiten in Sprachen haben mich immer interessiert. Der Charakter einer Sprache sagt sehr viel aus. Aber hier in den Niederlanden bin ich dann wirklich in der Sprache, in der Literatur, in der Poesie zu Hause. Wenn Sie sich hier in meinem Haus umschauen, werden Sie viele Bücher in niederländischer Sprache finden. Diese Literatur ist die eigene, sie ist Teil meiner Heimat. Genauso wie dieses Haus. Es ist immer mein Hafen gewesen. Wir wohnen seit 43 Jahren in diesem Haus.

In Deutschland und auch in Frankreich habe ich sehr viel mehr Aufmerksamkeit und Sympathie gespürt als in den Niederlanden

Werfen wir einen kleinen Blick zurück: 1991 hat Marcel Reich-Ranicki Ihre damals frisch erschienene Novelle „Die folgende Geschichte“ im „Literarischen Quartett“ gelobt …

… darüber habe ich heute noch in meinem Tagebuch gelesen. Ich bin zurzeit damit beschäftigt, meine Tagebücher zu edieren. Sie finden darin Einträge von 1970, von 1993, aus ganz unterschiedlichen Zeiten, es gibt aber auch Jahre, in denen ich überhaupt kein Tagebuch geführt habe. (Cees Nooteboom zitiert aus dem Tagebuch, d. Red.) „Der niederländische Pilger ist weniger hochnäsig als der Schweizer. Auf die Frage, warum er nach Santiago gelaufen ist, macht er mit zwei Armen eine rotierende Gebärde nach innen. Rüdiger übersetzt in Heideggersprache: Er will sagen ,Bei-sich-sein’.“ Da war ich mit Rüdiger Safranski nach Santiago gereist. Ja, Rüdiger Safranski kommt häufiger in den Tagebüchern vor.

Werden die Tagebücher denn auch auf Deutsch veröffentlicht?

Das weiß ich nicht. Erst einmal sollen sie hier in den Niederlanden erscheinen. Sie behandeln natürlich in weiten Teilen Ereignisse, die hier spielen, wie auch die niederländische Literatur mit Harry Mulisch, Hugo Claus, Connie Palmen und anderen. Aber ich schreibe auch über Berlin und meine Zeit dort, die ich unter anderem dank des Deutschen Akademischen Austauschdienstes dort verleben konnte. Ich kann nicht beurteilen, ob meine niedergeschriebenen Gedanken auch für Deutschland interessant sein können. Mein Lektor bei Suhrkamp versteht auch Niederländisch und hat angekündigt, die Tagebücher zu lesen.

Zurück zu Marcel Reich-Ranicki und der für Sie so wichtigen Sendung des „Literarischen Quartetts“ von 1991.

Ja. Er hat damals mein Buch „Die folgende Geschichte“ sehr gelobt und gesagt, man werde mir einmal einen großen Literaturpreis geben. Ich denke, er hat damals auf den Literaturnobelpreis angespielt. Es hat mich damals natürlich sehr gefreut, das zu hören. Aber es ist nie geschehen.

Haben Sie noch die Hoffnung, dass Ihnen der Nobelpreis zugesprochen wird?

Ich befürchte, dazu ist es zu spät. Ich denke, das ist wirklich vorbei. Aber früher habe ich natürlich darauf gehofft. Ich kannte auch immer Leute, die etwas wussten, weil sie mal in der Nobelpreis-Jury saßen oder jemanden kannten, der etwas weiß. Und die sagten dann: „Ja, du bist ganz heiß im Rennen“, aber dann passierte es doch nicht. Mir ist allerdings auch wichtig zu sagen: Ich habe mich bei dem Thema immer zurückgehalten.

Sind Sie enttäuscht darüber, dass der Nobelpreis bislang ausgeblieben ist?

Ich kann nicht sagen, dass ich deswegen weinend in den Schlaf sinke. Aber natürlich wäre es schön gewesen. Denn dann geschieht ja wirklich etwas mit den Lesern, dann werden die eigenen Bücher von tatsächlich sehr, sehr vielen Menschen gelesen. Und das ist das Einzige, was am Ende interessant ist: gelesen zu werden.

Sind Sie Marcel Reich-Ranicki auch persönlich begegnet?

Ja, einmal. Das Treffen fand im Suhrkamp-Verlag statt. Es war insofern etwas merkwürdig, als ich nicht gewohnt war, dermaßen gelobt zu werden. Aber es gestaltete sich dann als ein gutes und ganz normales Gespräch. Er war schließlich ein sehr interessanter Mann.

Sein Lob im „Literarischen Quartett“ bedeutete für Sie den Durchbruch in Deutschland.

Ja. Ich hatte aber auch vorher schon ein Publikum in Deutschland. Es gab davor schon viele Menschen, die meine Bücher gelesen haben und die mir auch viele Briefe geschrieben haben. Ich habe unendlich viele Briefe, die nun hier ins Literaturmuseum gehen. Ich kann das nicht alles aufbewahren.

Man fühlt sich allerdings auch ein bisschen lächerlich, wenn man sagt: Der Tod berührt mich nicht

Was bedeutet Ihnen der große Erfolg Ihrer Bücher wie „Rituale“, „Allerseelen“ oder „Die folgende Geschichte“?

Ich hatte eine schöne Zeit in Deutschland. Es ist nicht so, dass meine Bücher in den Niederlanden keine Resonanz erfahren haben, ganz und gar nicht. Aber in Deutschland und auch in Frankreich habe ich sehr viel mehr Aufmerksamkeit und Sympathie gespürt. In Deutschland hängt das auch mit den Lesungen zusammen, die ja eine sehr deutsche Tradition sind. Wir haben zwar auch in den Niederlanden Lesungen, aber weniger, und in Frankreich so gut wie gar nicht. Die Veranstaltungen in Deutschland hatten für mich einen merkbaren Effekt. Es gab Lesetourneen, da bin ich an 70 Abenden pro Jahr durch Deutschland gefahren. Und hier in den Niederlanden hieß es dann: Der schreibt überhaupt keine Bücher mehr, der liest nur noch in Deutschland.

Fühlen Sie sich zu wenig anerkannt in Ihrem Heimatland?

Schauen Sie: Meine gesamte Poesie ist gerade auf Niederländisch erschienen. Und dann höre ich, dass die Zeitung, die ich jeden Tag lese, entschieden hat, das Buch nicht zu besprechen. Das erfährt man dann über gewisse Kanäle und ist verärgert. Aber was kann ich tun? Manchmal hatte ich das Gefühl – ohne zu viel spekulieren zu wollen –, dass Kritiker hier in den Niederlanden gesagt haben: Cees Nooteboom ist ja in Deutschland berühmt, dann müssen wir hier nicht mehr so viel über ihn schreiben.

Nehmen Sie Kritiken und Rezensionen denn wahr?

Ich möchte nicht zu nobel erscheinen, es stimmt nicht, dass man daran nicht interessiert ist. Thomas Mann hat immer gesagt, er lese keine Kritiken. Und wenn es von Thomas Mann kommt, kann ja kein Unsinn dahinterstecken. Aber ich handhabe es anders. Ich lese brav die Kritiken und die Reaktionen. Ich habe auch Freunde, Schriftsteller, die sagen, sie ignorieren die Rezensionen über ihre Bücher. Aber ich denke: Wenn man das nicht aushält?… In den Niederlanden haben wir traditionell eine sehr strenge und manchmal sehr negative Kritik. Die kann einen dann schon manchmal treffen, ich will nicht sagen, dass ich nicht verwundbar bin. Aber Kritiken, auch negative Kritiken gehören zum Schriftstellersein dazu.

Sie haben in den „Berliner Notizen“ über Ihre unterschiedlichen Aufenthalte in Berlin geschrieben. Sind Sie noch öfter in der Stadt?

Ich reise nicht mehr viel, vor zwei Jahren habe ich aufgehört. Nach Spanien und zurück, das mache ich noch. Aber nach Berlin fahre ich nicht mehr. Obwohl ich dort immer noch viele Freunde habe. Der Akademische Austauschdienst hat für mich viel bewirkt, im Ergebnis mit vielen Bekanntschaften und ein paar Freunden fürs Leben – Joachim Sartorius zum Beispiel oder Rüdiger Safranski oder Michael Krüger. Und (der Suhrkamp-Verleger) Siegfried Unseld war in meinem Leben auch sehr wichtig, der Suhrkamp-Verlag sowieso.

Was ist die Motivation Ihres Schreibens? Wollen Sie vermeiden zu vergessen? Wollen Sie die Zeit festhalten? Wollen Sie Gesehenes teilen?

Es klänge wirklich dumm, wenn ich sagen würde, darüber habe ich nicht nachgedacht. Aber das Schreiben ist einfach zu mir gekommen, es war ganz natürlich. Das Schreiben war von Anfang an in mir. Wenn ich später meinen ersten Roman „Das Paradies ist nebenan“ (später ist er unter dem Titel „Philip und die anderen“ erschienen, d. Red.) gelesen habe, habe ich mich immer gefragt: Woher kam das alles, was ich dort schrieb? Ich war damals noch unglaublich jung. Ich war 22 Jahre alt, als das Buch erschien, das war 1955.

Aber selbst wenn das Schreiben in einem ist, wie Sie es nennen, muss es Gründe geben, damit anzufangen.

Mein Vater ist im Krieg gestorben. Er kam 1945 bei einem Bombardement der englischen Luftwaffe in Den Haag ums Leben. Diese Bombardierung war ein Irrtum der Engländer. Meine Eltern waren kurz vor Kriegsende geschieden worden. So kam ich zu meiner Mutter, die aus Den Haag in die Provinz evakuiert worden war. Sie hat später einen sehr katholischen Mann geheiratet, und so wurde ich in eine Klosterschule gesteckt.

Sie kamen zu Mönchen, über die Sie ja auch oft geschrieben haben.

Zu Mönchen, ja. Erst waren es Augustiner und dann Franziskaner. Ich habe sehr schöne Erinnerungen daran, ich habe die Zeit nicht gehasst. Aber die Mönche haben mich wieder weggeschickt. Anschließend habe ich noch drei Jahre lang das klassische Gymnasium besucht, Griechisch und Latein gelernt. Aber ich habe die Schule nicht abgeschlossen. Nach der Heirat meiner Mutter passte ich zu Hause nicht mehr dazu, und ich fing an zu arbeiten.

Wo?

In einer Bank. In jener Zeit habe ich dann auch begonnen, per Anhalter durch Europa zu fahren, nach Frankreich, nach Spanien, und ich habe dort Sprachen gelernt. Mit diesen Erfahrungen im Rucksack habe ich dann angefangen zu schreiben. Ich kann es wirklich nicht komplizierter oder interessanter beschreiben. Das Schreiben war etwas Natürliches, und es hat nie wieder aufgehört.

Wie haben Sie den Tod Ihres Vaters aufgenommen und verarbeitet?

Als Kind versteht man solch ein Ereignis ja gar nicht richtig, man fühlt sich sogar wichtig: „Mein Vater ist gestorben! Im Krieg!“ Das klingt grausam, aber so etwas denkt und sagt man manchmal als Kind.

Was ist Ihnen aus der Zeit noch in Erinnerung geblieben?

Meine Eltern waren wie gesagt getrennt, und mein Vater war dann mit unserem Kindermädchen zusammen. Das Mädchen hieß Mary. Als wir gehört hatten, dass mein Vater gestorben war, fragte ich meine Mutter: Wo ist denn Mary? Ich war neugierig, ich wollte wissen, was mit ihr passiert ist.

Und?

Sie war als junge Witwe nach Australien emigriert. Ich habe sie niemals mehr wiedergesehen. Aber sie hatte ein Kind von meinem Vater, einen Hugo Nooteboom.

Sie haben also einen Halbbruder?

Ja. Ich bekam dann etwa 18 Jahre später einen Brief von eben jenem Hugo Nooteboom, der in Australien lebte und der mehr über den Mann wissen wollte, der auch mein Vater war. Ich musste ihm sagen, dass ich auch nicht viel weiß. Aber er kam trotzdem zu mir, und wir sind uns danach noch öfter begegnet.

Sie werden in wenigen Tagen 90 Jahre alt. Wie werden Sie feiern?

Gemeinsam mit meiner Frau auf Menorca. Und aus Deutschland wird Antje Landshoff kommen. Antje ist eine ewige Freundin, ich habe öfter in ihrem Haus im Allgäu gewohnt und dort geschrieben. Es freut mich sehr, dass sie für meinem 90. Geburtstag nach Menorca fliegt, wie sie es auch für meinen 80. und 85. getan hat. Von den Schriftstellerkollegen hat uns auf Menorca sowieso nie jemand besucht, nur Hugo Claus war ein paar Mal da. Aber er lebt ja auch nicht mehr.

Hat auch Connie Palmen Sie nie dort besucht?

Nein. Connie ist eine sehr enge Freundin, ich treffe sie regelmäßig. Aber das Reisen ist nicht so Connies Sache.

Sie haben mal den schönen Satz geschrieben „Ich hatte tausend Leben und nahm nur eins“. Können Sie nun rückblickend mit fast 90 Jahren sagen, ob Sie eher tausend Leben gelebt haben oder nur eins?

Ich meinte mit dem Satz, dass 1000 Möglichkeiten bestehen, ein Leben zu führen, aber man lebt letztlich immer nur eins. Oder zumindest nur wenige. Denn ich würde schon behaupten, dass ich mehrere Leben gelebt habe. In Lateinamerika lebt man wieder anders als auf Menorca und in Berlin wieder anders als in Paris. Aber im Grunde genommen ist das alles doch nur das eine Leben.

Aber in Ihrem Werk finden sich auch immer wieder Passagen, in denen Sie schreiben, wie ein Mensch mit der Zeit ein anderer wird und die Welt mit anderen Augen sieht. In Ihrem Buch über Hieronymus Bosch heißt es: „Kann ich, ein reichliches halbes Jahrhundert später, noch mit denselben Augen schauen, die in der Zwischenzeit so viele andere Dinge gesehen haben?“

Ja natürlich, das ist ja auch so. Es kommen im Laufe eines Lebens immer Erlebnisse und Erinnerungen dazu, die einen auch verändern. Oder Treffen mit besonderen Menschen. (zitiert aus dem Tagebuch): „Heute Abend bei Flora Lewis“. Kennen Sie Flora Lewis noch? Sie arbeitete als Kolumnistin bei der „Herald Tribune“ und lebte in Amerika. Sie war eine Freundin von Mary McCarthy.

Die wiederum ja eine Freundin von Hannah Arendt war.

Ja. Mary McCarthy hat mich mit Hannah Arendt bekannt gemacht, ich glaube, es war in London, als ich Hannah Arendt begegnet bin. Und es war gleich ein gemeinsames Verständnis zwischen uns da. Mary McCarthy konnte sich furchtbar aufregen, und tat es auch an diesem Abend. Auf einmal schaute ich in die Augen von Hannah Arendt, und wir blickten uns beide mit solch einem gegenseitigen Verständnis und einem Lachen an. Das war sehr schön. Allerdings blieb es das einzige Treffen mit ihr. Mit Mary McCarthy aber verband mich eine enge Freundschaft.

Was machte diese Freundschaft aus?

Mit Mary McCarthy habe ich viel korrespondiert. Ich habe mit meiner Frau auch bei ihr in den USA gewohnt. Das war eine wichtige Freundschaft. Es hat mir sehr viel gebracht, Mary McCarthy zu kennen. Sie war sehr streng und konnte wahnsinnig gut denken. Sie war eine der wichtigsten Freundschaften in meinem Leben.

Sie haben gemeinsam mit Ihrer Frau Simone Sassen ein Buch über die Gräber von Schriftstellern veröffentlicht. Wie ist Ihr Verhältnis zum Tod? Sehen Sie den Tod als Teil des Lebens an, oder ist er ein Tabu für Sie?

Nein, der Tod ist für mich kein Tabu. Mein erster Gedichtband hieß „Die Toten suchen ein Haus“. Da war ich 22. Ich habe mich so früh mit dem Tod beschäftigt, dass er ein integraler Bestandteil meines Lebens ist. Ich denke, ich habe heute einen ziemlich normalen Alte-Menschen-Verstand und ein entsprechendes Verhältnis zum Sterben. Es wird ja passieren. Man fühlt sich allerdings auch ein bisschen lächerlich, wenn man sagt: Der Tod berührt mich nicht. So ist es auch nicht. Aber ich habe in diesem Leben so viel Zeit gehabt und habe mich schon öfter mit dem Tod konfrontieren müssen, weil mittlerweile sehr viele Leute gestorben sind, die ich sehr gut gekannt habe, und auch Menschen, die ich liebte. Aber diese besonderen Menschen sind auch nicht wirklich weg.

Sondern immer noch bei Ihnen?

Bei meiner Mutter zum Beispiel passiert es mir sehr oft, dass sie plötzlich einfach da ist.

In Ihrem Gedichtband „Mönchsauge“ heißt es zu einer plötzlichen Begegnung mit Ihrer toten Mutter: „Dass sie wirklich war, erkannte ich am Geräusch vom Muschelbruch unter ihren Füßen.“

Es ist schön, dass Sie die Gedichte auch genau gelesen haben. Denn die Poesie bedeutet für mich einen sehr wichtigen Teil meines Werks. Ich habe immer weiter Poesie geschrieben, für mich ist sie immer der Kern des Schreibens geblieben. Deshalb bin ich auch so froh, dass die neue Gesamtausgabe meiner Gedichte in meinem niederländischen Verlag so schön publiziert wurde. Dort findet sich übrigens auch mein neuester Lyrikband, der in Deutschland noch nicht erschienen ist. Er heißt „Fuchs“.

Um noch kurz beim Thema Tod zu bleiben: Sie haben eine sehr intensive Erfahrung mit Ihrem Freund, dem Dichter Hugo Claus, gemacht. Er hatte bereits die Entscheidung getroffen, aus dem Leben zu scheiden, und Sie verbrachten noch letzte Stunden mit ihm. Würden Sie sagen, es ist wichtig, die Entscheidung, aus dem Leben zu scheiden, selbst treffen zu können? Das ist in Deutschland immer noch ein schwieriges Thema.

Hier in den Niederlanden auch. Wenn ich heute so wie Hugo sterben wollte, hätte ich es hier auch nicht leicht. Hugo hatte am Ende eine milde Form der Demenz, konnte nicht mehr wirklich schreiben, und er hatte vorher jemand anderen gesehen, bei dem die Krankheit schon weit fortgeschritten war. Jener wollte nur noch mit Püppchen spielen. Und da hat Hugo gesagt: So will ich niemals enden.

Weshalb er sich entschieden hat, aus dem Leben zu scheiden?

Ja. Wir hatten vorher noch ein Abendessen mit ihm, es waren auch andere Freunde anwesend. Ich wusste, dass er seinen Freitod geplant hat, aber nicht wann. Dann hat eine enge Freundin von mir, die auch eine enge Freundin von ihm gewesen war, mich angerufen und gesagt: „Du musst etwas unternehmen, damit er sich nicht das Leben nimmt.“ Ich entgegnete: Das geht nicht, das kann man nicht. Er war ein sehr guter Freund, und seine Poesie war sehr wichtig für mich. Aber ich wusste, in diese Entscheidung darf ich mich nicht einmischen.

In Ihrem Werk kommt auch sehr oft das Meer vor. Was bedeutet Ihnen die See?

Einfach gesagt: das Schwimmen. Zudem ist das Meer aber auch eine große Idee, und ich liebe das Ausgedehntsein des Meeres, die Unendlichkeit. Ich habe in meinen jungen Jahren eine kurze Zeit als Matrose gearbeitet. Dann lernt man das Meer schon kennen. Ich habe das Meer immer gesucht, auch auf Menorca.

Welche Rolle spielt Musik in Ihrem Leben?

Eine große. Ich höre sehr viel klassische Musik. Ich liebe auch das Altklassische, Musik aus dem Mittelalter. Opern nicht so sehr, auch nicht die großen Meisterwerke. Außer Bach, den schon.

Haben Sie auch Popmusik gehört?

Nein, nicht wirklich. Ein bisschen Beatles, ein bisschen Rolling Stones. Aber eher nur klassische Musik.

Wenn Sie ein Buch und ein Musikstück an einen bestimmten Ort mitnehmen müssten. Was würden Sie wählen? Fangen wir mit dem Ort an: Ist es Venedig, das Sie ja auch in einem Buch beschrieben haben?

Oh, Venedig war für mich immer sehr wichtig, aber gleichzeitig ist die Stadt permanent vollkommen überfüllt. Mir kommen bei einer solchen Frage sofort spanische Landschaften in den Sinn, Kastilien etwa. Und Musik? Gestern habe ich noch Händel gehört. Aber es gibt auch niederländische Komponisten wie Sweelinck, die ich gern mag.

Und ein Buch?

Ein Buch? Das ist schwierig. Aber ich bin ein Proustien. Also Marcel Proust, natürlich doch! Ich lese gerade wie gesagt meine Tagebücher, und da taucht er auch immer wieder auf. Ich hatte mal einen Konflikt mit Harry Mulisch über Proust. Er sagte, Proust sei etwas für Mädchen. Da wusste ich, er hatte sich nicht weit genug in Prousts Literatur hineingewagt.

Macht Ihnen die Zahl 90 etwas aus?

Nein. Ich verschwende an die Zahl und den Geburtstag keine speziellen Gedanken. Was sollte man da denken? Vielleicht: Der nächste runde Geburtstag ist 100 (lacht). Nur einmal, als ich 20 wurde, da habe ich befürchtet: So geht das jetzt immer fort mit den runden Geburtstagen, 20, 30, 40 und so weiter. Aber heute ist das für mich kein Thema mehr.

Cees Nooteboom: Zur Person

Reisen, Rituale, Reflexionen: Ein großer Weltbeobachter wird 90 Jahre alt

Er schreibt Romane, Reisereportagen, Gedichte, Essays. In allen diesen Formen zeigt sich: Der Niederländer Cees Nooteboom ist ein großer Weltbeobachter. Geboren am 31. Juli 1933 in Den Haag verliert Cornelis Johannes Jacobus Maria (genannt Cees) Nooteboom kurz vor Kriegsende seinen Vater, da ist er gerade einmal elf Jahre alt. Nooteboom besucht eine katholische Schule, über Mönche wird er zeit seines Lebens schreiben. So geht es in seinem Lyrikband „Mönchsauge“ auch um Schiermonnikoog, die Insel der grauen Mönche. Nooteboom besucht später noch ein klassisches Gymnasium, geht aber ohne Abschluss ab. Seine Schule, seine Universität wird die Welt. Und die Literatur.

Nooteboom reist von frühester Jugend an, zunächst oft ohne Ziel. Er hält den Daumen raus und lässt sich mitnehmen, lässt sich treiben. Für Magazine wie „Avenue“ schreibt er Reisereportagen, auch in Büchern wie „Nootebooms Hotel“, „Berliner Notizen“ und „Venedig“ hält er seine Erlebnisse und Beobachtungen aus aller Welt fest. 1980 erscheint sein heute berühmtester Roman „Rituale“, der viele autobiografische Elemente enthält. 1991 lobt Marcel Reich-Ranicki im „Literarischen Quartett“ seine Novelle „Die folgende Geschichte“. Schlagartig ist der Schriftsteller in Deutschland sehr bekannt. Bei Suhrkamp sind seine gesammelten Werke in elf Bänden erschienen.

Auch Betrachtungen über Politik, Kunst und Schriftstellergräber hat Nooteboom veröffentlicht. Jetzt erscheint das Buch „In den Bäumen blühen Steine“ (Suhrkamp, Deutsch von Helga van Beuningen, 106 Seiten, 24 Euro) über die „erdachte Welt“ des bildenden Künstlers Giuseppe Penone. Nooteboom nimmt die Arbeit des Italieners mit unterschiedlichen Materialien zum Anlass, seinen Garten auf Menorca neu zu betrachten – und über das Schreiben zu reflektieren. Momentan ediert der Autor seine Tagebücher.

Dieser Text gehört zur Wochenend-Edition auf ksta.de. Entdecken Sie weitere spannende Artikel auf www.ksta.de/wochenende.