Das Käthe-Kollwitz-Museum in Köln wird wiedereröffnet und feiert die Künstlerin mit einer neuen Ausstellung und einem zweitägigen Fest.

Kollwitz-Museum in KölnSo aktuell wie vor 100 Jahren

„Entbindung im Frauengefängnis“ von Käthe Kollwitz, 1912, entstanden anlässlich der Berliner Ausstellung »Die Frau in Haus und Beruf«

Copyright: Käthe-Kollwitz-Museum

„Endlich wieder Menschen, endlich wieder Bilder“, seufzt Katharina Koselleck zur Begrüßung, nach beinahe drei Jahren, in denen sie die Direktorin einer Baustelle war. Im Dezember 2022 musste das Käthe-Kollwitz-Museum in der vierten Etage der Kölner Kreissparkasse für eine Grundsanierung schließen, mehr als 1000 Kollwitz-Werke kamen ins lichtdichte Exil einer Spedition, und für Koselleck und ihre Mitarbeiterinnen begann die Zeit des (mehrmals verlängerten) Wartens. Am Ende summierte sich die Bauzeit auf 1027 Tage, während derer Kollwitz in New York, Frankfurt und Kopenhagen gefeiert wurde und sich Köln daran gewöhnen musste, ohne ihre Werke auszukommen.

Die Wartezeit versuchte Koselleck mit Gastspielen zu überbrücken, mit kleinen Ausstellungen im Wallraf-Richartz-Museum und in der Domschatzkammer. Aber die Ironie der Baugeschichte lag doch darin, dass die große Kollwitz-Renaissance ausgerechnet an Köln vorüberging, dem Ort eines weltweit einmaligen Kollwitz-Überangebots. Koselleck bekannte sich freimütig zu ihren Entzugserscheinungen, zum Schmerz, die Werke der Künstlerin nicht um sich zu haben, die Zeichnungen und Grafiken nicht mehr in die Hand nehmen und von Nahem sehen zu können. Vermutlich wird es den vielen Stammgästen des Hauses ähnlich gegangen sein. Für sie ist das Kollwitz-Museum mehr als eine Ausstellungshalle: ein Trost- und Andachtsraum.

Seinen Status als Geheimtipp dürfte das Kollwitz-Museum verlieren

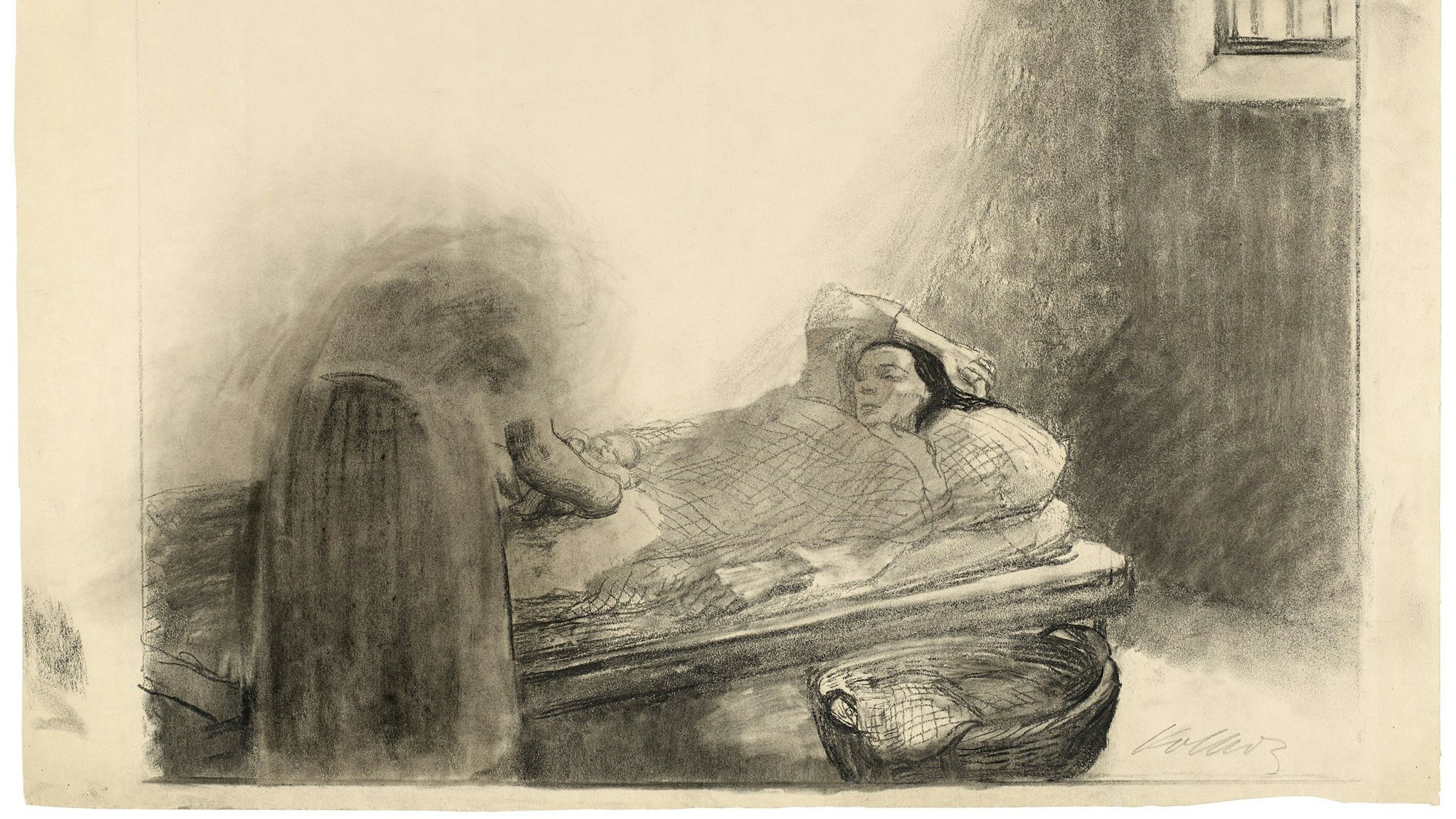

Am Samstag ist die Wartezeit vorbei, und das Kollwitz-Museum wird an zwei Tagen mit einem großen Fest wiedereröffnet – bei freiem Eintritt, verlängerten Öffnungszeiten und etlichen Veranstaltungen. „Kollwitz neu sehen“ lautet der Titel der Ausstellung, die natürlich keine neue Interpretation der Künstlerin bietet, aber immerhin 30 neue Werke, darunter ein frühes Kollwitz-Selbstporträt, von dem man sogleich versteht, warum sich die Familie bislang nicht davon trennen mochte. Auf der farbigen Kreidezeichnung blickt uns eine selbstbewusste junge Künstlerin entgegen, deren rechte Hand ihr gar nicht zu gehören scheint; als wäre Kollwitz ihr Talent selbst nicht ganz geheuer.

Alles zum Thema Neumarkt

- Rosenmontagszug, Zugweg und Co. Alle Infos zum Rosenmontag 2026 in Köln

- Meistgelesen 2025 Ex-Crack-Konsument berichtet, wie sich die Szene am Neumarkt in Köln verändert

- „Markt der Engel“ 2025 Alle Infos zum Kölner Weihnachtsmarkt auf dem Neumarkt

- Zwei Kaffee, bitte! „Eine Verlagerung der Drogenszene löst das Problem nicht“

- Stadtbahn-Ausbau Grünes Licht für Provisorium auf der Kölner Ost-West-Achse

- Abschiedsinterview Kreissparkassenchef „Ab Januar sind wir eine Großbank“

- Porträt „Diese Illustratorin brauchen wir für unsere Präventionsarbeit!“

Ansonsten sieht man vor allem das Kollwitz-Museum neu. Nach dem Umbau dürfte es seinen lang gehegten Status als Geheimtipp des Kölner Kulturlebens verlieren. Leicht zu erreichen war die fantastische Sammlung insbesondere für weit gereiste Auswärtige nicht: Wer in die Neumarkt-Passage der Kreissparkasse gefunden hatte, stand mitunter ratlos vor einem gläsernen Aufzug in ungewisse Dimensionen. Jetzt erwartet die Besucher im Erdgeschoss ein Kollwitz-Forum, mit einer Druck- und Zeichenwerkstatt (für Kinder) und unmissverständlichen Einladungen, die letzten Höhenmeter zu nehmen. Sogar der heilige Schriftzug „Neumarkt-Passage“ am Gebäude, versichert Koselleck, wird demnächst durch den Kollwitz-Namenszug ersetzt.

Der Museumssaal selbst ist runderneuert, auch wenn man davon wenig sieht. Klimatechnik und Brandschutz verbergen sich hinter Decken und Wänden, und man muss schon ein langes Gedächtnis haben, um den dunklen Holzboden als buchstäblich grundlegende Neueinführung zu erkennen. Auch die Lichtregie hat sich geändert, die empfindlichen Papierwerke werden jetzt etwas heller ausgeleuchtet. Einen großen Satz macht das Museum in der Vermittlung: Es gibt jetzt einen Techniktisch, der die Arbeitsschritte der Grafikerin Kollwitz anschaulich erklärt, eine Landkarte, in der sich Kollwitz‘ in einer Texttafel aufgefaltete Biografie über Reiseanekdoten auch spielerisch erschließt und einen „Plakatomaten“, mit dem Spaß haben mag, wer will.

Käthe Kollwitz' „Selbstbildnis en face mit rechter Hand“, entstanden um 1893/94

Copyright: Käthe-Kollwitz-Museum Köln

An der skurrilen Raumgestalt des Museums mit seiner Berg-und-Tal-Fahrt, dem engen, höhlenartigen Rundgang am Nordsteig, der Stufenbühne und schmalen Seitentreppe, den abgehängten Decken ändert das alles nichts. Das Dachgeschoss der Kölner Kreissparkasse bleibt auch nach der Sanierung die Eiger-Nordwand für Kuratorinnen; dem Kollwitz’schen Werk macht das aber gar nichts aus.

Dieses Werk scheint heute so aktuell zu sein wie vor 100 Jahren. Es geht um Leiden, Sterben und Tod, um die Schrecken des Kriegs, Hunger und Armut als moderne Geißel, um den Kampf der „kleinen“ Leute um ihren Anteil am Glück und um den Kampf der Frauen um ihre Rechte in der Männerwelt. Es gibt Motive von Käthe Kollwitz, die einen anspringen und nicht mehr loslassen, vor allem die Bilder von Müttern, die um ihre Kinder trauern, und es gibt Kollwitz-Motive, die eher wirken wie schleichendes Gift. Unberührt lassen sie den Betrachter aber in keinem Fall. Kollwitz war das, was man eine engagierte Künstlerin nennt, eine politische Frau mit sozialem Gewissen. Und sie besaß sowohl das Talent wie das handwerkliche Geschick, um die Themen, die sie bewegten, wie wenige andere moderne Künstler aufs Papier zu bringen.

Die Kreissparkasse will mit Sammlern eine Kollwitz-Stiftung gründen

Die Kölner Ausstellung der „neuen“ Kollwitz setzt hier einige Akzente, etwa, wenn die Kuratorinnen ihr Plakat zu den Abtreibungsparagrafen neben Bilder kranker Frauen und verhungernder Kinder hängen und diese Serie mit einer bildlichen Aufforderung an die weibliche Solidarität beschließen. Ansonsten ist die Ausstellung eher klassisch gehalten: mit einer chronologischen Hängung der Anfangsjahre, Auszügen der großen Grafikzyklen („Die Weber“, „Bauernkrieg“), Aktzeichnungen, Liebesszenen und zärtlichen Familienbildern. Wer vergessen hatte, dass die große Künstlerin des Leides auch das alltägliche Glück ergreifend darstellen konnte, wird hier daran erinnert.

Die feierliche Wiedereröffnung fällt auf ein heimliches Jubiläum. Gegründet wurde das Kollwitz-Museum zwar bereits 1983, aber die aktuellen Räume bezog man vor 40 Jahren. Alexander Wüerst, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse, will darin sogar eine glückliche Fügung sehen. Er betonte, sein Institut sei stolz auf die Entscheidung, das Kollwitz-Museum einst gegründet zu haben, und weiterhin glücklich damit, es mittlerweile über einen sehr langen Zeitraum zu finanzieren. 1983 sprang die Kreissparkasse ein, als sich eine in Köln lebende Kollwitz-Erbin von ihren Werken trennen wollte und die Stadt den Kaufpreis nicht aufbringen konnte oder wollte. In weiser Voraussicht verpflichtete sich der damalige Vorstand darauf, die erworbenen Bilder öffentlich auszustellen und niemals zu verkaufen. Daran, so Wüerst, fühle sich das Haus weiterhin gebunden.

In diesem Geist kündigte Wüerst die Gründung einer Kollwitz-Stiftung an, an der sich neben der Kreissparkasse die Kölner Sammlerin Ute Kahl und Jan Kollwitz, Urenkel der Künstlerin, beteiligen wollen. Sowohl Kahl als auch Jan Kollwitz besitzen zahlreiche bedeutende Kollwitz-Werke, weshalb die Verbindung sinnvoll erscheint. Zugleich scheint Wüerst mit der Stiftung eine Art Notfallsicherung etablieren zu wollen, die einspringen würde, sollte sich die Kreissparkasse eines (hoffentlich fernen) Tages aus ihrem kostspieligen Museumsengagement ganz oder teilweise zurückziehen. Aber das ist eine Frage für die Zukunft, zumal die Stiftung noch gar nicht existiert. Der Kölner Gegenwart steht stattdessen der Sinn danach, in Sachen Kollwitz Versäumtes nachzuholen und Entzugserscheinungen zu lindern.

„Kollwitz neu sehen“, Käthe-Kollwitz-Museum, Neumarkt 18-24, Köln, Di.-So. 11-18 Uhr, 11. Oktober 2025 bis 15. März 2026. Feierliche Wiedereröffnung: Sa., 11-21 Uhr, So. 11-18 Uhr, Eintritt frei.