Der Architekturführer „Moderner Sakralbau in Köln“ ist praktisch, klug und für Entdecker ein unentbehrlicher Begleiter durch die Stadt.

„Moderner Sakralbau in Köln“Lieber Gott sucht ein Zuhause

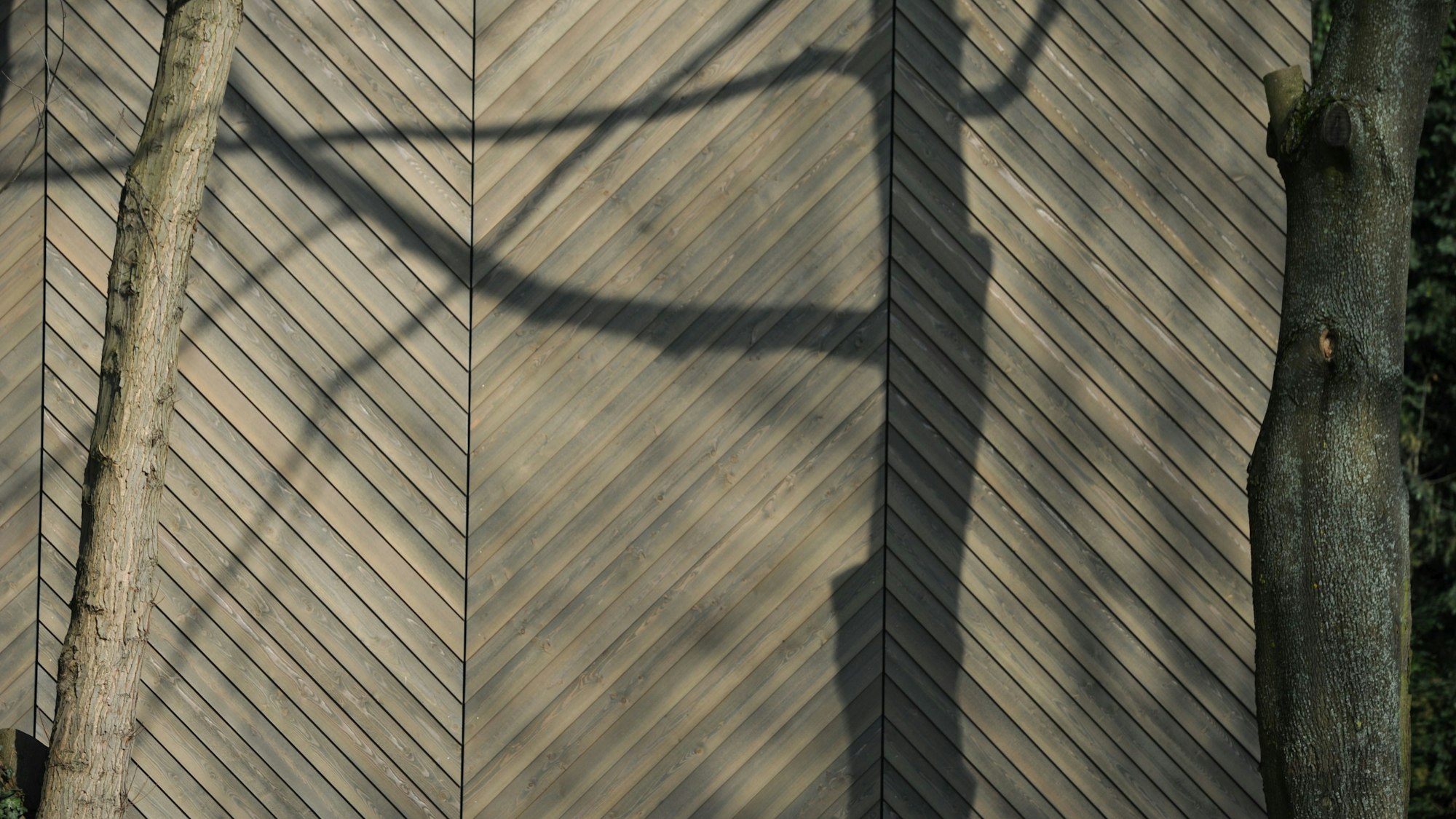

Blick auf die Fassade der Immanuelkirche in Köln-Stammheim

Copyright: Stefan Worring

Mehr Kirchen als das Jahr Tage hat, an dieses ohnehin eher metaphorisch gemeinte Ideal kam selbst das heilige Köln des Mittelalters nicht heran. Erst in den 1950er Jahren schossen die Kirchtürme so zahlreich aus dem Boden, wie es das kölsche Klischee verlangt – die wiederaufgebaute Stadt wurde von einem klerikalen Bauboom geprägt, der nicht nur in Deutschland seinesgleichen suchte. Um den Überblick zu wahren, brachte das Verkehrsamt den Bildband „Neue Kölner Kirchen“ heraus, der regelmäßig erneuert werden musste und offenbar einer touristischen Nachfrage entsprach.

Vermutlich lief auch in dieser Hochphase der Kölner Baumoderne niemand achtlos an den gotischen und romanischen Kirchen vorbei. Aber die Gegenwart schien sich damals zum Angriff auf die über lange Zeit übermächtige Vergangenheit zu rüsten. Angetrieben wurde dieser Kulturkampf von den christlichen Kirchen selbst: Statt verwinkelter und feudaler Protzbauten waren nun Gebäude gefragt, in denen die Gemeinde unter einem gemeinsamen Dach zusammenrückte und Priester und Gläubige einander auf Augenhöhe begegneten. Geld gab es in den Bistümern und Gemeinden dank sprudelnder Einnahmen aus der Kirchensteuer genug, und der Ehrgeiz, die eigene Modernisierung in Steinen zu dokumentieren, war gewaltig. Wer als junger Architekt etwas auf sich hielt, versuchte, die Kirchen als Bauherren zu gewinnen.

Mehr als 200 moderne Kirchen, nach Kölner Stadteilen sortiert

Die Geschichte dieses Bauwunders lässt sich jetzt in einem schmucken Stadtführer mit dem nüchternen Titel „Moderner Sakralbau in Köln“ nachvollziehen. In ihm versammeln Hiltrud Kier und Martin Struck als Herausgeber mehr als 200 Kirchen, die seit dem Ersten Weltkrieg in der Stadt entstanden sind und mit ihrer Stilvielfalt eine moderne Architekturgeschichte im Kleinen schreiben. Ob Backstein-Expressionismus, in Beton gegossene Gottesburgen oder ökologische Holzbauweise – man findet alles in diesem nach Stadtbezirken und Stadtteilen geordneten Band, der zu Erkundungsgängen in die nahe oder auch ferne Nachbarschaft einlädt und sich darüber hinaus als unentbehrlicher Begleiter sonntäglicher Sparziergänge erweisen dürfte.

Die Kirche mag nicht mehr der gesellschaftliche Mittelpunkt des Stadtteils sein; architektonisch ist sie es weiterhin. Das gilt nicht nur für den Brutalismus eines Gottfried Böhm, dessen Betonbauten sich geschmeidig in die Umgebung einfügen, sondern auch für Kirchen, um die Architekturführer sonst eher einen Bogen machen: Werner Haupts Kirchenzelt in Michaelshoven etwa oder die von Dominikus Böhm nach dem Zweiten Weltkrieg wiederaufgebaute Matthiaskirche in Bayenthal. Sie finden sich hier kompetent beschrieben und durch sorgfältig ausgewählte Fotografien vorgestellt.

Dieser äußerst praktische Band lockt dazu, die Stadt entlang der heiligen Moderne zu entdecken. In Blumenberg steht mit St. Katharina von Siena eine der wenigen Kölner Bauwerke Heinz Bienefelds, in Mülheim findet sich mit Otto Bartnings Luther-Kirche ein herausragendes Beispiel eines beinahe vergessenen Bautyps: der Nachkriegs-Notkirche; äußerlich schmucklos zeigt sich die innere Qualität des Baus vor allem in seiner hölzernen Dachkonstruktion. Auch St. Hedwig in Höhenhaus gereicht ihre aus der Arme-Kirche-Bewegung abgeleitete Bescheidenheit zur Zierde; Emil Steffann erhielt 1967 für diesen zurückgenommenen, von einem vergoldeten Pinienzapfen gekrönten Bau den Kölner Architekturpreis.

Manche dieser Architekturschätze sind akut bedroht

Manche dieser Architekturschätze sind durch den Schwund der Kirchenmitglieder akut bedroht; einige wurden bereits verweltlicht, umgewandelt oder abgerissen. So wurde die abgebrochene Stammheimer Kirche St. Johannes der Evangelist, ein 1971 geweihter „Nurdachbau“, als Mahnmal in den Führer aufgenommen. Andere Geisterhäuser haben eine längere Geschichte; die ersten beiden Einträge des Bands, Bruno Tauts Glashaus von 1914 und Otto Bartnings Stahlkirche von 1928, waren als Ausstellungsstücke allerdings ohnehin nicht für die Ewigkeit gebaut.

Ganz nebenbei ist „Moderner Sakralbau in Köln“ ein Plädoyer für den Schutz kirchlicher Baudenkmäler – bei einer sonntäglichen Besucherquote von 4,5 Prozent bei Katholiken und 1,7 Prozent in den evangelischen Kirchen ist offensichtlich das Engagement der gesamten Bürgerschaft gefragt. Darauf zielt wohl auch das Bemühen der Autoren, sich mit der beliebten Kritik an der Nachkriegsmoderne zurückzuhalten und deren Schönheit notfalls im Herrgottswinkel aufzuspüren. Aber auch die sprichwörtliche Hinterhofmoschee kommt im Buch zu ihrem Recht.

Manche Beschreibung hätte man sich etwas volkstümlicher gewünscht; das Buch ist auch eine Bildungsreise ins Architekturvokabular. Immerhin lernt man dank der großzügigen Bebilderung rasch dazu. Wer sich jetzt noch fragt, wie eine „holzverkleidete Sparrendecke“ aussieht, die auf „zwei Reihen gegabelter Holzpfeiler“ liegt, erhält die Antwort in der Erzengel-Michael-Kirche - oder im praktischen Buchformat.

Hiltrud Kier, Martin Struck (Hrsg.): „Moderner Sakralbau in Köln“, Verlag der Buchhandlung Walther und Franz König, 480 Seiten, 598 Abbildungen, 18 Euro.