Karosh Taha und Yannic Han Biao Federer haben einen literarischen - und kritischen - Blick auf die Dauerausstellung des Kölnischen Stadtmuseums geworfen.

Neue Reihe im Kölnischen StadtmuseumOffene Türen für kritische Geister

Karosh Taha mit Yannic Han Biao Federer im Kölnischen Stadtmuseum.

Copyright: Alexander Schwaiger

Das Stadtmuseum öffnet seine Türen für Autoren – das ist das Konzept der neuen Reihe „Köln im Wort“. Welche Art von Texten dabei entstehen, ist offen: etwas Lustiges über die Afri-Cola-Flasche etwa oder die Abenteuer der Puppe aus dem Hänneschen-Theater. Am Donnerstagabend, wenn Karosh Taha und Yannic Han Biao Federer ihre Arbeiten präsentieren, wird es allerdings deutlich ernster werden. Denn in ihrem Fall hat das Museum seine Türen für kritische Geister geöffnet: „Ich habe viele interessante Objekte gesehen - das wären dann aber so lockerflockige Texte geworden. Aber auf der einen Seite bin ich nicht sicher, ob es die Zeit für lustige, lockerflockige Texte ist. Und zum anderen war das Thema, das ich mir jetzt ausgesucht habe, einfach sehr nah an meiner aktuellen Arbeit“, sagt Autor Yannic Han Biao Federer. Er hat sich mit dem Jahr 1928 beschäftigt, in dem in Köln die große Internationale Presseausstellung „Pressa“ stattfand – und mit dem damaligen Oberbürgermeister Konrad Adenauer.

Lockerflockig wird es auch bei Karosh Taha ganz sicher nicht – sie hat über die Anschläge des NSU in der Keupstraße und der Probsteigasse geschrieben. Und darüber, wie Medien und das Stadtmuseum damit umgegangen sind und umgehen. Und auch sie sagt: „Natürlich hätten wir auch unterhaltsame Geschichten schreiben können. Aber ich glaube, wir beide spüren, dass sich in dieser Zeit auch eine andere Dringlichkeit in den Geschichten widerspiegeln muss.“

Vor einem Jahr ist das Stadtmuseum in ein ehemaliges Modehaus an der Minoritenkirche gezogen – eine Gelegenheit, sich neu zu erfinden. „Mit dem Umzug gab es auch die Idee, eine neue Haltung zu unserer Arbeit einzunehmen, uns mehr der Stadt gegenüber zu öffnen“, sagt Kurator Sascha Pries darüber, was das Museum zu der Reihe „Köln im Wort“ motiviert hat. Damit verbindet sich auch die Hoffnung, ein neues, jüngeres Publikum zu gewinnen. „Wir wissen natürlich, dass viele Leute in ihren frühen 20ern glauben, dass ein stadtgeschichtliches Museum irgendwie staubig und alt sei. Aber in unserem Selbstverständnis ist das nicht so.“

Das allerdings hinterfragen Karosh Taha und Yannic Han Biao Federer. Denn beide sind damit, wie die Themen Kolonialismus und NSU im Stadtmuseum dargestellt werden, nicht wirklich einverstanden. Ein bisschen entstauben täte hier also womöglich immer noch gut.

Ich war schockiert darüber, wie wenig es im Stadtmuseum über die NSU-Anschläge gibt

„Ich war schockiert darüber, wie wenig es im Stadtmuseum über die NSU-Anschläge gibt - obwohl das ja diese Stadt über eine sehr lange Zeit betroffen hat und immer noch betrifft“, sagt die Autorin. „Über ein Jahrzehnt hat es mehrere Anschläge gegeben, nicht nur in dieser Stadt. Und dass es darüber nicht viel mehr Material auch im Kulturbetrieb gibt - das finde ich so erschreckend, dass ich es fast schon als eine Pflicht sehe, darüber zu schreiben.“

Das allgemeine Verdrängen-Wollen, die fehlende kritische Auseinandersetzung – das alles spiegele sich ausgerechnet in der Ausstellung des Stadtmuseums wider, dessen Aufgabe doch eigentlich sein sollte, die Morde und den Umgang damit sichtbar zu machen. Ein einziger WDR-Beitrag, der als Video in den Museumsräumen läuft, reicht Karosh Taha dafür nicht. „Ich verstehe, dass es schwierig ist, zu dem Thema Objekte auszustellen. Aber ich denke, dafür ist ja die kuratorische Arbeit da, dass sich jemand Gedanken macht: Wie stellen wir eigentlich einen Anschlag dar, der in dieser Stadt hier stattgefunden hat?“ Dabei ist ihr ist vor allem wichtig, die Opferperspektive in den Vordergrund zu stellen, nachdem so viel und so lange über die Täter gesprochen wurde.

Obwohl Yannic Han Biao Federer über ein ganz anderes Thema geschrieben hat, blickt er mit ähnlichen Gefühlen auf das Museum. Gerade ist er beim Theaterfestival Heidelberger Stückemarkt für „Asiawochen“ dreimal ausgezeichnet worden - mit dem Publikumspreis, dem mit 10.000 Euro dotierten „Autor*innenpreis“ für neue Theatertexte und dem SWR-Hörspielpreis. Und darin geht es um die verdrängte deutsche Kolonialgeschichte. „Deswegen war ich ohnehin schon in so einer Art Dauer-Schock - dass man quasi unter einen beliebigen Stein guckt und sofort sieht man drei Kolonialungeheuer“, erzählt er. „Und entsprechend bin ich dann in dieses Kölner Museum reingekommen und dachte: Ach guck, hier kann ich gleich weitermachen.“

Es ist fast unerheblich, wo man hinguckt. Man wird immer auf koloniale Spuren stoßen, die unsere Gegenwart prägen

Zum Porträt von Konrad Adenauer etwa gibt es nur eine ganz kurze Bemerkung am Schluss des Audio-Guides, dass er „kolonialbegeistert“ war. Und das, findet Yannic Han Biao Federer, ist eine große Untertreibung: „Immerhin hatte er sich an die Spitze der kolonialrevisionistischen Bewegung gesetzt und für den erneuten Erwerb deutscher Kolonien agitiert.“

Kurator Sascha Pries habe bei ihrem gemeinsamen Rundgang immerhin erwähnt, dass der Stollwerck-Schokoladenautomat im Untergeschoss eine neue Plakette bekommen sollte mit dem Hinweis zur Herkunft des Kakaos. „Und da dachte ich, das ist gut, aber bei der Plakette kann es nicht bleiben. Das war dann für mich sozusagen die erneute Aufgabenstellung: Hier gibt es etwas zu tun!“

Dem Autor ist es wichtig, unsere Selbsterzählung zu verändern, wie er sagt. Denn die reduziere die deutsche Kolonialgeschichte auf einen sehr beschränkten Zeitraum, über den es sich nicht weiter zu sprechen lohne. Dabei hätten einzelne, auch in Köln, sehr wohl vom Kolonialismus profitiert. „Ob die Museumslandschaft, ob die Universitäten - es ist eigentlich fast unerheblich, wo man hinguckt. Man wird immer auf koloniale Spuren stoßen, die unsere Gegenwart prägen.“

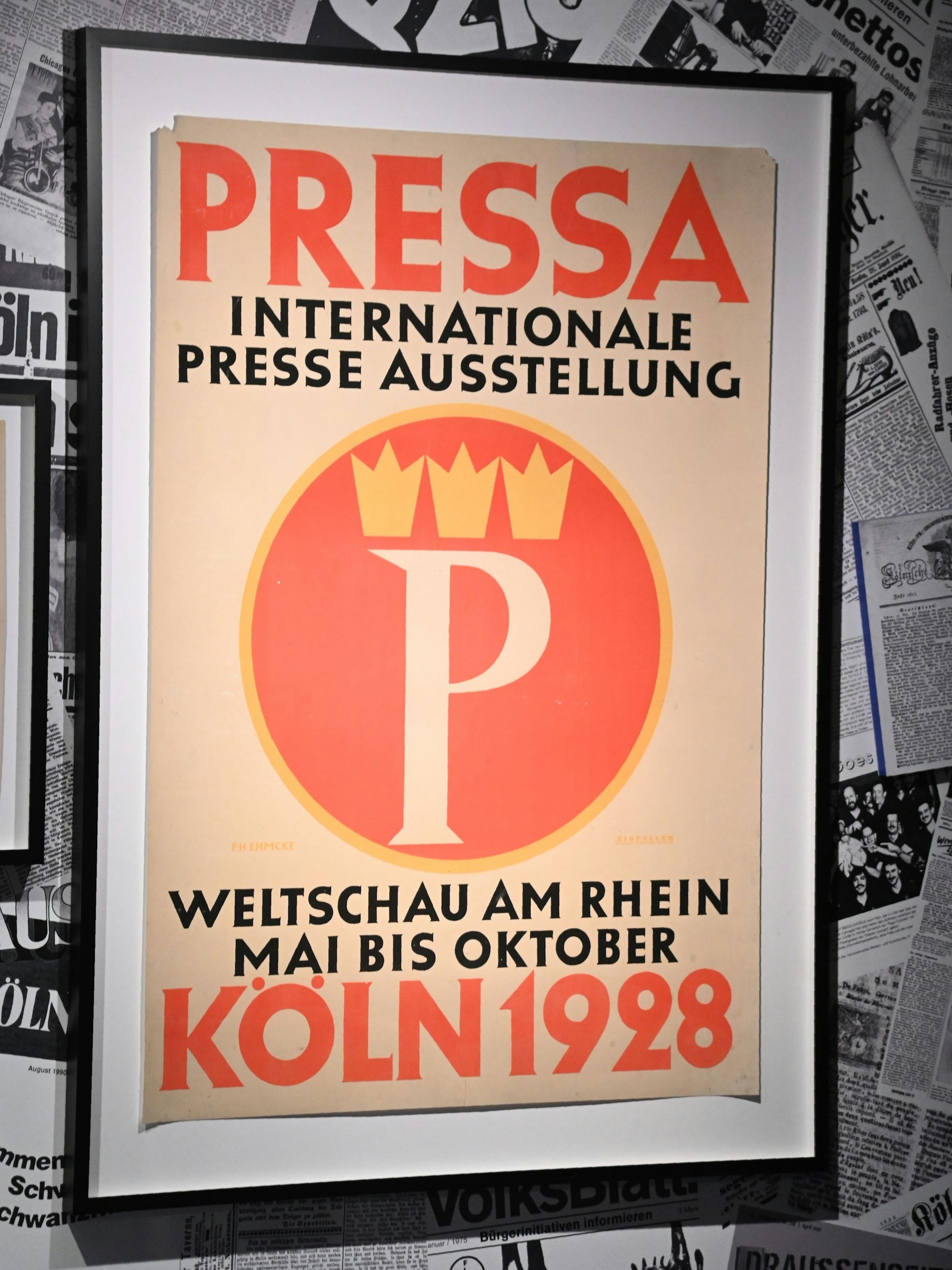

Das Plakat der großen „Pressa-Ausstellung“ aus dem Jahr 1928 im Kölnischen Stadtmuseum.

Copyright: Alexander Schwaiger

Das Plakat der großen „Pressa-Ausstellung“ aus dem Jahr 1928 hat ihn auch deswegen interessiert, weil es im Stadtmuseum die große Bedeutung der Medien für die Stadt zeigen soll. „Aber dass die Bedeutung dieser Medien unter anderem an der ‚Kölnischen Zeitung‘ lag, die im Deutschen Reich eine enorm wichtige Stellung hatte, weil sie über eine eigene Kolonialberichterstattung verfügte und ein kolonialpropagandistisches Profil pflegte, wird leider in keiner Weise erwähnt. Und die Pressa hatte entsprechend auch eine koloniale Sonderschau integriert, mit Völkerschau und Büsten von Peters, Wissmann und Nachtigall.“

„Köln im Wort“ ist also viel mehr als Anlass für ein paar nette Geschichten, die sich Autoren zu Ausstellungsstücken ausdenken - die Reihe bietet die Gelegenheit für ein literarisches Korrektiv: Da hinzuschauen, wo viele von uns nicht hinschauen wollen. „Ich sehe unsere Aufgabe darin, auf die Wunden dieser Kölner, dieser deutschen Geschichte zu blicken“, sagt Karosh Taha: „Und wenn wir uns literarisch damit auseinandersetzen, ist das ist ja nochmal ein anderer Zugang, auch eine emotionale Auseinandersetzung.“

Schreiben kann festgefügte oder einfach nur gewohnte Strukturen aufbrechen, glaubt Yannic Han Biao Federer: „Dadurch, dass wir so frei von disziplinären oder institutionellen Zwängen sind, haben wir auch die Möglichkeit zu sagen: Das könnte ein neuer Ansatz sein. Oder zu fragen: Warum wollen wir das eigentlich nicht sehen?“

Das mag am Donnerstagabend auch ein bisschen unbequem für den Gastgeber werden. Andererseits sagt Yannic Han Biao Federer: „Genau deswegen sind wir vermutlich ja auch ins Museum geholt worden: Damit wir die Sammlung einmal gegen den Strich bürsten können. Und das muss man unbedingt als Chance begreifen. Nicht jede Institution öffnet sich auf diese Weise einem kritischen Blick von außen.“

„Köln im Wort“ ist eine neue Reihe des Stadtmuseums zusammen mit der Literatur-Initiative „Land in Sicht“. Premiere ist am Donnerstag, 22. Mai, um 19 Uhr. Änne Seidel (Deutschlandfunk) moderiert. Der Eintritt ist frei. Die zweite Veranstaltung ist für Herbst 2025 geplant.

Karosh Taha wurde 1987 in Zaxo/Irak geboren, lebt und schreibt heute in Köln und Paris. Ihr Debütroman „Beschreibung einer Krabbenwanderung“ erschien 2018 im Kölner DuMont Verlag. Ihr zweiter Roman „Im Bauch der Königin“ folgte 2020 ebenfalls bei DuMont. Für ihr Werk erhielt Taha bereits zahlreiche Stipendien und Preise, darunter ein Stipendium des Deutschen Literaturfonds, den Hohenemser Literaturpreis, das Kölner Rolf-Dieter-Brinkmann-Stipendium und die Alfred-Döblin-Medaille.

Yannic Han Biao Federer lebt und arbeitet als freier Autor in Köln. Er schreibt Romane und Erzählungen, Essays und Rezensionen, u. a. für Deutschlandfunk, WDR und SWR. Vor Kurzem erschien im Suhrkamp Verlag der Roman „Für immer seh ich dich wieder“ (2025), in dem Federer vom Verlust seines Sohnes erzählt. Federer ist Mitglied des PEN Berlin sowie des Jungen Kollegs in der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste. Er erhielt zahlreiche Preise und Stipendien, unter anderem das Rolf-Dieter-Brinkmann-Stipendium der Stadt Köln, den 3sat-Preis beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb und den Förderpreis des Landes Nordrhein-Westfalen.