Mit 88 Jahren veröffentlicht US-Autor Thomas Pynchon einen neuen Roman inmitten pynchonesker Zeiten.

Neuer Roman „Schattennummer“Es ist Thomas Pynchons Welt, aber wir müssen in ihr leben

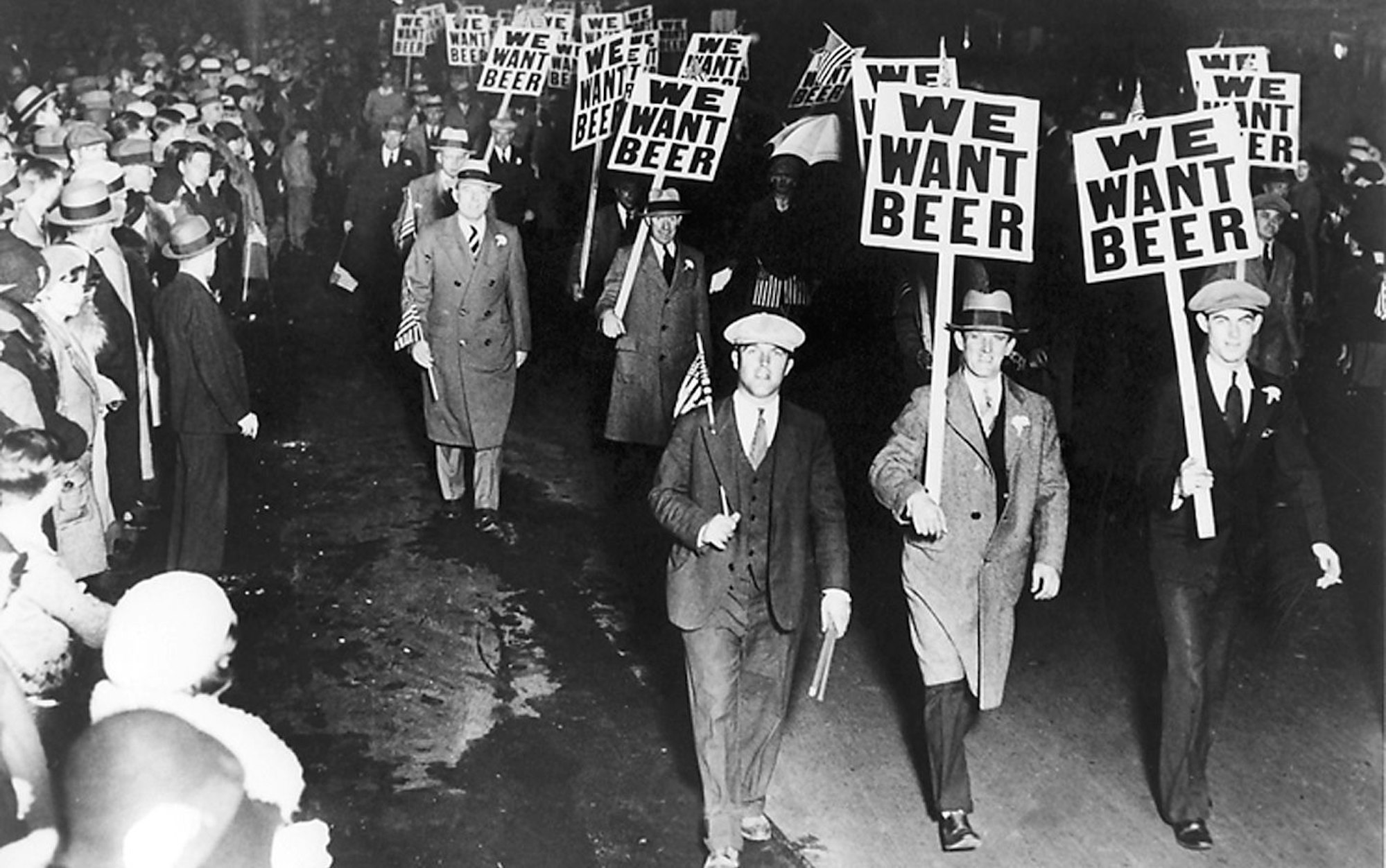

Protestmarsch gegen die Prohibition in Newark, New Jersey, 1931

Copyright: Wikimedia Commons

Dass Thomas Pynchon im hohen Alter von 88 Jahren noch einmal ein Buch veröffentlicht, ist an und für sich schon ein Segen. Fragt man Google oder ChatGPT nach dem größten lebenden Autor der USA, steht sein Name ganz oben in den Suchergebnissen. Zudem ist „Schattennummer“ – vordergründig eine klassische Detektivgeschichte zur Zeit der Großen Depression – sein kürzester und unterhaltsamster Roman seit „Die Versteigerung von No. 49“ von 1966 geworden. Mithin dürfte „Shadow Ticket“, so der Originaltitel, ein ideales Einstiegswerk in das oft verrätselte und manchmal mutwillig kryptische Werk des öffentlichkeitsscheuen Autors sein – einmal soll er aus einem Fenster gesprungen sein, um aus dem Bildrahmen eines aufdringlichen Fotografen des „Time“-Magazin zu fallen.

Zum nicht nur literarisch bedeutsamen Ereignis wird diese „Schattennummer“ freilich erst, weil uns das Spätwerk daran erinnert, dass wir alle schon lange im Schatten von Thomas Pynchon leben. Seine karnevaleske Schattenwelt aus weit verzweigten Verschwörungen und übereifrigen Muster-Erkennern, die sich wilde, unbestätigte Theorien über sie zuraunen, gleicht sich minütlich mehr unserer Realität an.

Zuletzt hatte der Regisseur Paul Thomas Anderson mit „One Battle After Another“ eine – sehr freie – Verfilmung von Pynchons Roman „Vineland“ vorgelegt, der Leonardo-DiCaprio-Film trifft exakt den Geist der vielleicht dunkelsten Stunde Amerikas, in der noch keine Morgenröte des Widerstands gegen das Abgleiten in Diktatur und Irrationalismus am Horizont erscheint.

Verfolgungswahn ist zum erkenntnistheoretischen Volkssport geworden

In „Vineland“, im Debütroman „V.“, oder im Hauptwerk „Die Enden der Parabel“ waren es noch vor allem Mitarbeiter in esoterischen Geheimdienstabteilungen, Armeeangehörige auf Erholungsurlaub, bekiffte Ex-Revolutionäre oder von Hafen zu Hafen mäandernde Fähnriche zur See, die sich im instabilen Labyrinth dieser Verschwörungsverästelungen verirrten, manisch von Sackgasse zu Sackgasse hechteten. Inzwischen ist die Wirklichkeitserfassung im Modus des Verfolgungswahns jedoch zum erkenntnistheoretischen Volkssport geworden. Jeder Facebook-Kommentar-Thread, jeder hitzige Telegram-Austausch liest sich wie ein Pynchon-Dialog.

Gucken die Verfolgten nach oben, sehen sie Chemtrails, die sie vergiften wollen, schauen sie nach unten, vermuten sie Kinder opfernde Reptilienmenschen in Pizzeria-Kellern. Dann wählen sie Gesundheitsminister, die in einem offiziellen Kommuniqué einen Zusammenhang zwischen Vorhautbeschneidungen und Autismus vermuten. Um den Meister selbst zu Wort kommen zu lassen: „Paranoiker sind nicht paranoid, weil sie paranoid sind, sondern weil sie sich selbst, diese verdammten Idioten, absichtlich in paranoide Situationen bringen.“

Der Autor Thomas Pynchon im Jahr 1953 in seinem Highschool-Jahrbuch

Copyright: Wikimedia Commons

Was aber, wenn gar keine anderen Situationen mehr existieren? Wenn uns die Paranoia, das begehrliche Klammern an jede Information, jede Behauptung einer möglichen Kausalkette, als einzige Möglichkeit der Teilhabe an einer undurchdringlich gewordenen Welt bleibt?

Denn die andere Möglichkeit, die Anti-Paranoia, bei der nichts mit irgendetwas verbunden ist, schreibt Pynchon in „Die Enden der Parabel“, können die wenigsten von uns über einen längeren Zeitraum hinweg aushalten. Das alles, wie gesagt, ahnte der flüchtigste aller Autoren schon vor Jahrzehnten, Prophezeiungen oder schnelle Antworten sucht man in seinem Wer k vergeblich, entweder bricht die Erzählung kurz vor der großen Enthüllung ab, oder die Spur des Protagonisten verliert sich im Gewirr des Textes. Ob es Pynchon heute unheimlich ist, wie pynchonesk die Welt geworden ist?

Man könnte Thomas Pynchon Eskapismus unterstellen

Auch hier: kein Anschluss unter dieser „Schattennummer“, jedenfalls sucht man in diesem doch eher leichtgewichtigen Roman vergeblich nach Antworten. Man könnte ihm Eskapismus unterstellen – wenn nicht genau das sein Thema wäre. Erneut bedient sich Pynchon des Hardboiled-Krimis à la Raymond Chandler als Formvorlage, diesmal schickt er mit dem ehemaligen Streikbrecher Hicks McTaggart – ein äußerlich ungeschlachter Kerl, aber erstaunlich wendig auf dem Tanzparkett – sogar einen professionellen Detektiv ins Feld.

Wir befinden uns in Milwaukee, Anfang der 30er Jahre, die Prohibition ist fast zu Ende, Al Capone hinter Gittern, aber das organisierte Verbrechen macht auch vor Milchprodukten nicht Halt. Der Käse-Tycoon Bruno Airmont, „the Al Capone of cheese“, hat sich schon vor Jahren nach einigen zum Himmel stinkenden Geschäften aus Wisconsin verabschiedet, jetzt gilt auch seine Tochter und Erbin Daphne als vermisst, nachdem sie mit einem jüdischen Swing-Klarinettisten durchgebrannt ist.

Wer genau ein derart großes Interesse am Wiederauffinden der „Käse-Prinzessin“ hat, dass McTaggart, als Ermittler eher eine kleine Nummer, dafür sogar über den Atlantik bis nach Budapest geschickt wird, bleibt das große Mysterium. Hicks' Auftrag, das „Ticket“ aus dem Titel, ändert sich von Kapitel zu Kapitel und seine Odyssee führt ihn zu den merkwürdigsten Zeitgenossen, bowlende Nazis und zu klein geratene Golems, Drehflügler-Pilotinnen und Motorrad-Rebellinnen, ein Nürnberger Varieté-Trio namens „Drei im Weggla“ – Schnucki, Dieter und Heinz – und ein abtrünniges deutsches U-Boot, dass plötzlich unter dem zugefrorenen Lake Michigan auftaucht. Die Seiten bersten fast vor irren Einfällen, es gibt etliche Stellen, an denen sich die Sinnsuche in Lachen auflöst.

Aber dann erinnert man sich, dass der Roman nicht nur am Ende der Prohibition, sondern auch am Anfang des Hitler-Regimes spielt, dass sich der Horizont, aller metaphysischer Clownerien zum Trotz, ständig in Richtung Faschismus verdunkelt. Higgs McTaggart tanzt virtuos am Abgrund, und genau das macht auch Pynchon. Es ist, wie er in einer seltenen Äußerung über das eigene Werk bekannte, ein Schreiben gegen die Ohnmacht, die Suche nach einem anderen Ort, irgendwo auf dem Spektrum zwischen Verdrängen und Verrücktwerden.

Thomas Pynchon: „Schattennummer“, übersetzt von Nikolaus Stingl, Rowohlt, 400 Seiten, 26 Euro.