Weltweit haben bereits zweieinhalb Millionen Menschen „Amazônia“ besucht. Jetzt eröffnet die Schau mit 200 Schwarz-Weiß-Bildern des Fotografen Sebastião Salgado in Köln.

Rautenstrauch-Joest-MuseumKöln zeigt Vermächtnis des berühmten Fotografen Sebastião Salgado

Ein Blick in die „Amazônia“-Ausstellung im Kölner Rautenstrauch-Joest-Museum.

Copyright: Andreas Endermann

„Alles ist gut, wie es aus den Händen des Schöpfers kommt, alles entartet unter den Händen des Menschen“, klagte Jean-Jacques Rousseau in seinem „Émile“. Ein Satz, wie gemacht für Sebastião Salgado. Vielleicht auch einer, an dem sich seine großformatigen Schwarz-Weiß-Bilder aus dem Amazonasgebiet reiben, strahlend im gedämpften Licht der Ausstellungsräume des Rautenstrauch-Joest-Museums.

Salgado zeigt den Regenwald als letzte große Unschuld: Jauari-Palmen und Kapokbäume winden sich durchs Bild, über dem grünen Wipfelteppich dampfen Wolken, schweben sogenannte fliegende Flüsse durch die Luft, die mehr Wasser tragen als der Amazonas selbst – alles atmet hier Erhabenheit. Und mittendrin die Menschen, die dort leben. So ruhig, so würdevoll, so fern von uns und nah der Schöpfung.

Sebastião Salgado sucht im Regenwald das Ursprüngliche

Ernst und feierlich blicken sie in Salgados Kamera, begegnen dem Akt des Abgelichtetwerdens mit jenem Respekt, den man auch von frühen Porträtfotografien kennt, als noch längere Zeit stillhalten musste, wer zum Botschafter der Nachwelt werden wollte. Das ist schön anzuschauen. Und heikel. Denn der Blick, der da sucht, ist ein westlich geprägter. Einer, der im Regenwald das Ursprüngliche findet, das er zu Hause längst verloren glaubt.

„Amazônia“, die letzte noch zu Lebzeiten konzipierte Ausstellung des im vergangenen Mai verstorbenen Fotografen, feiert diese Welt – und schreibt sie zugleich fest, als etwas, das nur noch in Schwarz-Weiß existieren darf. Zwischen Bewunderung, Projektion und Aktivismus – der Fotograf ließ mehr als drei Millionen Regenwaldbäume auf der abgeholzten Farm seines Vaters an der Atlantikküste des brasilianischen Bundesstaates Minas Gerais pflanzen – bleibt da wenig Interpretationsraum. Oder gerade genug, um über das eigene Sehen nachzudenken.

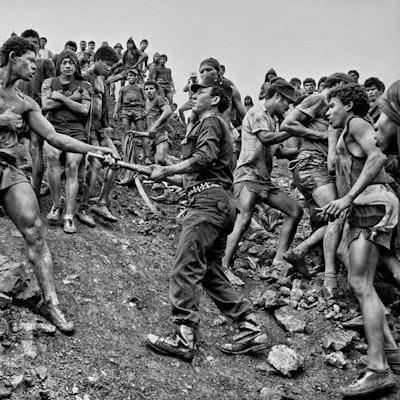

Auaris River in the Parima Forest Reserve, state of Roraima, Brazil, 2018

Copyright: Sebastião Salgado

In Köln, wo die aufwendige Wanderausstellung nun bis zum 15. März zu sehen ist, bekommt diese Spannung einen konkreten Raum. Mehr als 200 Fotografien – zum größten Teil aufgenommen über einen Zeitraum von sieben Jahren, wobei manche bis in die 90er Jahre zurückreichen – entfalten dort eine Ursprungskosmologie aus Nebel, Wasser und Gesichtern.

Salgado, der große Humanist unter den Fotografen, hat sich tief in die Region begeben, mit Wissenschaftlern, Indigenen, Missionaren gesprochen. Seine Kamera ist dabei weniger neugierig als gläubig. Sie sucht das Erhabene – und findet es in fast jedem Bild.

Das ist überwältigend. Und manchmal zu viel. Der Ausstellungs-Soundtrack, den der französische Synthesizer-Pionier Jean-Michel Jarre aus Naturgeräuschen und elektronischen Klängen komponiert hat, verstärkt noch den Eindruck vom Regenwald als Kathedrale, als den Besucher umschließenden Sakralraum. Man steht vor den Fotografien wie vor Altären einer bedrohten Schöpfung.

Man wünscht sich weniger Immersion und mehr kritischen Abstand

Da wünscht man sich manchmal weniger Immersion und mehr (selbst-)kritischen Abstand. Die Schönheit droht, alles andere zu verschlucken: die Konflikte um Landrechte, den Druck durch Bergbau und Abholzung, durch Goldschürfer, Drogenkartelle und die Folgen der Klimakrise, die politischen Kämpfe derer, die hier nicht als Symbole für die verlorene Unschuld, sondern als Bürger Brasiliens leben. Salgado zeigt Menschen, die mit ihrer Umwelt verbunden sind. Aber selten solche, die sie verändern wollen oder müssen. Immerhin, einige Vertreter der gezeigten Amazonasbewohner kommen auf Bildschirmen in den Innenräumen der indigenen Oca-Häuser nachempfundenen Ausstellungsarchitektur zu Wort.

Keine „edlen Wilden“, von denen einst Montaigne träumte, sondern engagierte Lokalpolitiker, die genau wissen, was ihnen da von ihrer Regierung und internationalen Konzernen angetan wird – und die in Salgado einen Verbündeten gefunden haben, der ihnen Sichtbarkeit garantiert. „Wir müssen den Menschen klar machen, dass wir wirklich existieren“, sagt etwa Francisco Da Silva Piyãko von der Gemeinschaft der Asháninka, der zusammen mit Beto Marubo, dem Repräsentanten der indigenen Völker des Javari-Tals, und Lélia Wanick Salgado, der Witwe und Kuratorin des Fotografen, zur Ausstellungseröffnung nach Köln gereist ist.

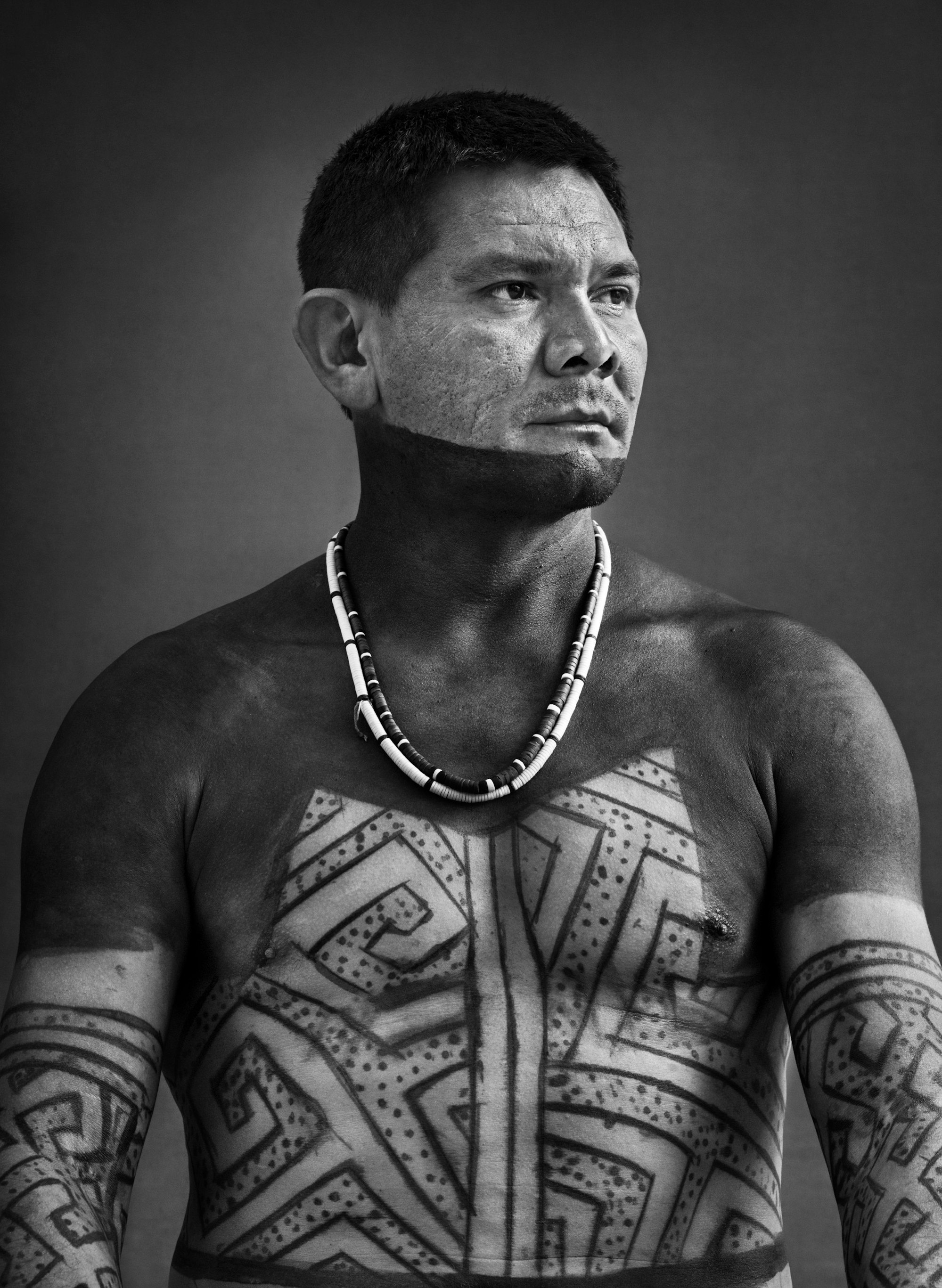

Beto Marubo

Copyright: Sebastião Salgado

Piyãkos Tante Julieta ziert das Plakat der Schau, der im „Guardian“ vor einigen Monaten ein neokolonialer Blick vorgeworfen wurde. Salgado, hieß es dort, würde die oft unbekleidet abgebildeten Männer, Frauen und Kinder der Xingu-, Awá-Guajá-, Zo'é-, oder Marubo-Gemeinschaften sexualisieren. Man findet durchaus Bilder, die der Ästhetik von Jock Sturges' FKK-Mädchen oder Leni Riefenstahls Nuba-Kämpfern allzu nah kommen. Aber die Bildtitel informieren zuverlässig darüber, wer hier zu sehen ist und welche Alltagstätigkeit gerade ausgeübt wird, etwas die Vorbereitung auf ein Fest oder das Aufspüren von Holzfällern. Lässt er sie eigens für seine Kamera posieren, geschieht das oft vor einer neutralen Leinwand, dem „mobilem Studio“, das der Fotograf mitten im Dschungel aufbauen kann.

„Salgado arbeitet aktiv mit unseren Organisationen zusammen und fotografiert nur Gruppen, die ihn dazu eingeladen und autorisiert haben“, antwortet Beto Marubo mit einem offenen Brief auf die Vorwürfe im „Guardian“. „Als Angehöriger der Marubo-Ethnie konnte ich mich von seinem Engagement überzeugen, andere Personen, die fotografiert wurden, mit ihrem vollständigen Namen und ihren Wohnorten zu identifizieren.“

In zwei Wochen beginnt in Belém, am Tor zum Amazonas, die Weltklimakonferenz COP30, zum ersten Mal mit Vertretern indigener Völker. „Da hat die Welt Gelegenheit, mal einen ganz anderen Ort kennenzulernen“, sagt Piyãko. „Wir wollen zeigen, wie man den Amazonas nachhaltiger gestalten kann, denn er brennt nach wie vor.“

„Amazônia“ fungiert also auch als Image-Kampagne. Salgados barocker Schwarz-Weiß-Stil verführt, taucht die Welt in moralische Kontraste, ästhetisiert, wo eigentlich Widerspruch oder Hässlichkeit nötig wäre. Aber man kann sich der Wucht dieser Bilder kaum entziehen. Es sind Gebete, geflüstert in einer Sprache, die jeder versteht. Fotografische Rettungsversuche von einem, der wusste, dass er selbst Erbe und Teil des Problems ist.